周詠梅:“善治”真的是全球南方國家治理的第一要務嗎?

guancha

長期以來,“善治”一直是各國衡量治理水平,乃至衡量發展潛力的一個重要標準。但是從國家發展的角度看,“善治”真的是全球南方國家治理的第一要務嗎?為什麼不少後發國家在發展中腐敗頻發,但是依舊取得了較大的發展成就?

在2025年舉辦的“全球南方與東南亞”學術會議上,北京大學國家發展研究院、北京大學南南合作與發展學院周詠梅教授就這些問題做了針對性發言,提出漸進式提升三維治理能力是全球南方國家發展需要優先考慮的問題。觀察者網整理了周教授的會議發言,並經周老師授權全文發表。

【文/ 周詠梅;整理、翻譯/ 唐曉甫】

今天我想探討的問題是,善治是不是發展的前提條件?我希望這個話題會或多或少帶有爭議。我曾在世界銀行從事制度建設和治理改革工作二十餘年,足跡遍及非洲、南亞和東南亞;如今我站在這裏提出這個問題,多少有些“自尋死路”。不過,我現在已經回到學術界,可以自由地討論這個問題了。

為什麼要問這個問題?現在已經幾乎不會有人在談及發展問題時會忽略治理問題了,畢竟現實中因為治理水平糟糕阻礙發展的例子太多。我自己的工作也常常遇到這些問題。世界銀行“全球治理指標”(Worldwide Governance Indicators)有六項常用指標:發言權和責任(Voice & Accountability)、政治穩定與無暴力/恐怖主義(Political Stability and Absence of Violence/Terrorism)、政府效能(Government Effectiveness)、監管質量(Regulatory Quality)、法治(Rule of Law)、控制腐敗(Control of Corruption)。

這幾項指標對於發展來説幾乎都是無可爭辯的“必需品”,而非“可有可無”。按收入分組,組內平均值也顯示:國家的富裕程度與這六個治理維度的質量呈正相關。但關鍵問題在於:兩者是否存在因果關係?究竟是“先有雞還是先有蛋”?究竟是經濟增長催生制度進步,還是制度優化成就經濟增長?

舉個親身經歷的例子:塞拉利昂內戰結束後,我在那裏做公共支出跟蹤,結果發現那裏的公共資源嚴重流失。以基本藥品為例,追蹤相關支出後發現,在區一級能核銷的藥品比例不足10%,到了基層診所更不到5%。

這顯然是一種治理失敗,也顯然不利於發展。同樣的情形也出現在教育、農業等領域。這一有力例證清楚表明,我們迫切需要優化公共權力在這些至關重要的發展項目中的運作模式。

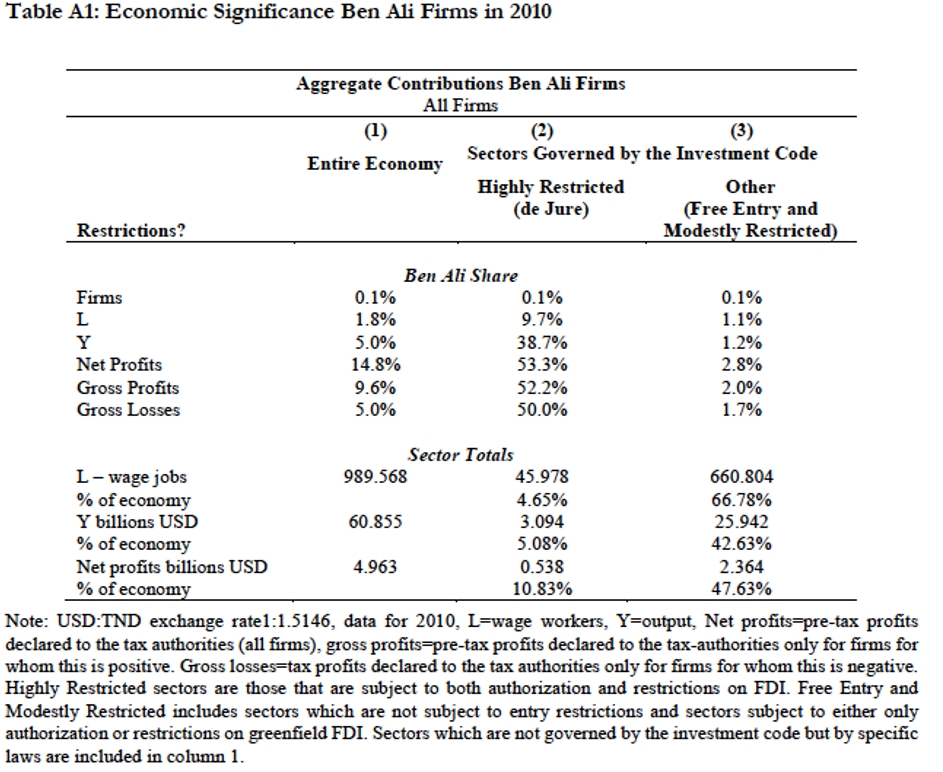

這裏還有另一個例子,在突尼斯前總統本·阿里政權垮台後,世界銀行研究部的同事掌握了其執政時期的全部企業數據,發現整個經濟中的“肥肉”幾乎都掌握在本·阿里本人、其妻子、子女及親屬手中。

在倒台前,本·阿里控制了突尼斯國內絕大多數賺錢領域

統計顯示,他們家族只擁有千分之一的企業,僱傭不足2%的勞動力,產出不到5%的產值,卻攫取了近15%的淨利潤。原因在於他們把持了准入門檻極高、受限最嚴的行業。那些行業須受投資法、各類許可和監管的嚴格限制,外人難以進入,而阿里家族則憑藉政治權力就獨佔了這些利潤豐厚的經濟板塊。

這同樣屬於治理失敗,也壓制了發展。我們也不需要爭論這種情況是否需要改革,畢竟本·阿里政府已倒台,突尼斯正在向民主政體過渡。

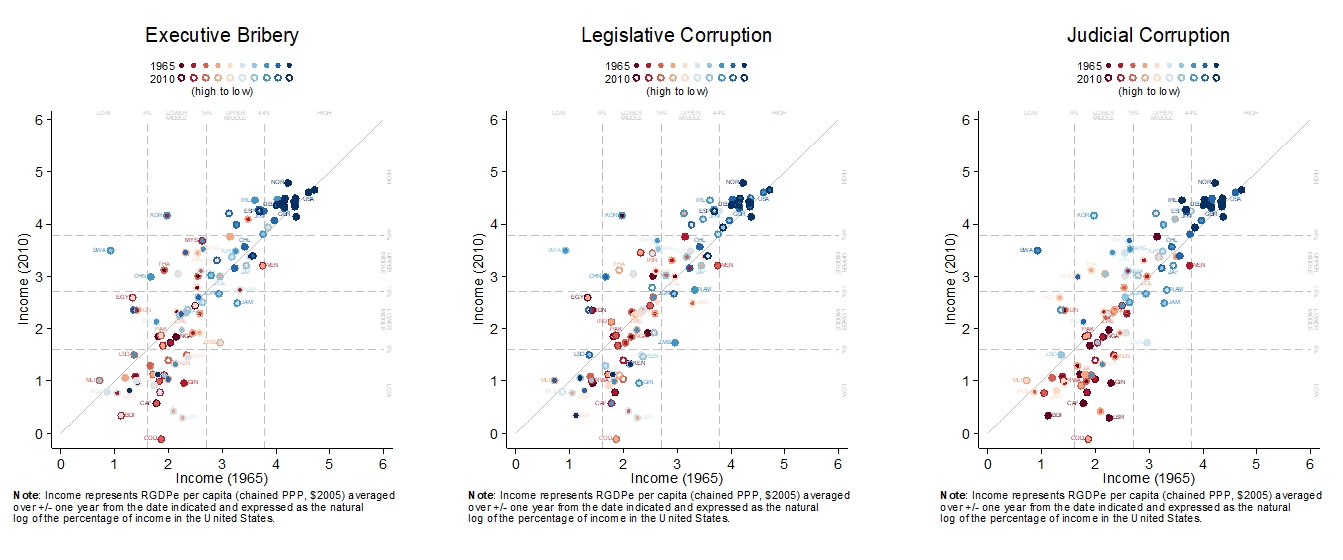

如果我們把視野擴展至整個“全球南方”,以美國為基準,審視 1965 年至 2010 年的發展數據(儘管我手中更新的數據尚未完整標註,但結論一致),並檢驗戰後約 45–50 年間貧困國家在發展層面是否縮小差距,得到的將是另一幅截然不同的圖景。

在這張圖上,右上角深藍色點代表發達國家,它們與美國的相對位置大體不變;但許多發展中國家實現了追趕,它們的位置位於45度線之上,説明其人均經濟規模在 2010 年相對於美國的比值遠高於 1965 年。這一部分國家包括新加坡、韓國、中國、博茨瓦納等公認“高速發展”國家。

同樣,我們也有很多位於45度線下方遠離基準線的國家,包括馬拉維、布隆迪、剛果(金)等。這些國家與美國的差距比 1965 年更大。“全球南方”國家之間的發展差異巨大,是一個亟須深入剖析的重要議題。

我同時還繪製了這些國家的腐敗數據分佈圖:藍色代表表現良好,紅色代表表現不佳。大致上看,相對發達的國家,主要是一些經合組織成員,整體腐敗程度較低;而在“全球南方”,即便是那些經濟高速增長、位於45°線上方的“奇蹟型”經濟體也經常被標記為“紅色”。

我們都知道,在印尼的蘇哈托時期、早前的中國和越南等國雖然發展迅速,但腐敗問題同樣嚴重。所以,也許我們可以得出一個令人不太舒適的結論,腐敗並不必然阻礙發展。

但腐敗與腐敗之間也有所不同,我的導師普拉納布·巴德漢(Pranab Bardhan)常説:“中國的腐敗與印度的腐敗不同。在中國,你賄賂一個人就能辦成事;在印度,你得賄賂九個人,而且任何一個人都可能扯皮。”

這些現象揭示了腐敗的本質,腐敗的分散程度會直接決定其對發展的破壞性,但這種細微差異很難通過宏觀國家層面的指標捕捉到。要真正理解腐敗的類型及其影響,我們必須開展更微觀的研究;穆斯塔克·汗(Mushtaq Khan)在倫敦開展的研究正是朝這個方向努力:弄清哪些腐敗最具破壞性,好讓資源有限的發展中國家把整治重點放在“刀刃”上。

我之所以將這一議題帶入 GSN ,是因為我們正位於資源受限、治理混亂的“中間地帶”。若能在此背景下展開更系統、更細緻的比較研究,揭示失序環境為何仍能孕育增長奇蹟,將為學界提供寶貴洞見,亦足以成為值得長期深耕的研究方向。

此外,GSN之所以需要討論這個頗具爭議的話題,還因為這可能涉及一個政治不正確的話題,那就是“善治”或“完美治理”可能並非發展前置條件。我在此強調這一點絕非説糟糕的治理在道義上可以接受,更不是説它對發展永遠無害。在塞拉利昂或突尼斯等國,治理失序顯然造成了巨大創傷。

但是問題在於我們如何在不同階段對治理的優先級進行排序。例如,從位於左下方那些深陷衝突循環的國家的經驗中,我們總結出四項優先制度:權力分享機制、再分配機制、制裁與威懾機制,爭端解決機制。

以東帝汶為例,在獨立之後,他們實施了三項措施。國際社會普遍接受的只有一項:也就是他們認真考察,並按照“挪威模式”管理離岸石油並設立主權財富基金。但他們還做了另外兩項他們認為對和平極其重要,但是不被西方認可的事情。

一是為所有地方政府設立“地區基金”,讓地方政府忙於發展、減少滋事動機。這一措施不被認可的核心原因是,外界非常擔心這些措施會導致地方層面的腐敗並通過這個項目進行裙帶操作。二是向退伍老兵發放高額撫卹以換取放棄武力。這也是一個支出極其昂貴且容易滋生腐敗的項目。

從效率的角度來看,發展研究界有理由反對這兩個優先級最高的項目,但是東帝汶認為它們對於鞏固和平至關重要。這揭示了一個核心辯題:在特定發展階段,為了換得和平與穩定,某些取捨也許不可避免,而這正需學者們在GSN會議中坦誠對話的問題。

周詠梅老師在GSN GSN

在我主持的《2017年世界發展報告:治理與法律》中,我們也比較了“成功擺脱低收入陷阱、邁入中等收入行列”的國家與“停滯者”國家之間的制度差異,並對“躍升至高收入”者與“中等收入陷阱”國家做了同樣比較。有趣的是:要跨進高收入陣營,“反腐”幾乎是必做功課;但在從低收入躍升至中等收入階段,“反腐”並非必要條件。

不過,那些擺脱低收入、進入中等收入類別的國家的官僚制已經在這個發展過程中得到了顯著改善。雖然這項研究並不算非常嚴謹,但它為後續更細緻的實證研究提供了有價值的線索,值得相關學者繼續投入,開展更嚴謹的研究。

因此,我想在此作結,並期望在 GSN的支持下把討論重心從“善治議程”轉向探討如何逐漸完善建設制度,提升治理能力。我在《2017 年世界發展報告》中提出,應當聚焦於三項關鍵的制度功能:一是建立可信承諾的能力(credible commitment),二是提升各方的協調能力(coordination capacity),三是增強所有利益相關者的自願合作的能力(capacity to generate voluntary cooperation)。我們認為,這三項能力提升可在具體政策領域內隨時間推移加以衡量與評估。

換言之,這為研究治理改革議程提供了一種不同的方向。正如來自越南的黃女士今天上午演講中提到的,當前缺乏一套“普世價值”衡量體系。我個人並不反對民主價值;相反,我認為民主價值極其重要,並且應當具有普世性,但實現這一價值的制度實現形式可以多樣化。

我們無需拘泥於當今表現不佳的選舉民主模式。我們需要探索多元化的實踐路徑,以實現包容、發聲、問責和透明的目標,然後再對這些路徑進行研究與比較。謝謝大家。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。