張士偉:日美歪曲中國抗戰的敍事遺毒,為何在海外流傳了80年

guancha

9月3日,中國將在北京天安門廣場舉行盛大閲兵式,以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。此次紀念活動,既是在當前國際局勢下,中國堅定反對侵略和維護世界和平的宣誓,也是對中國人民14年抗戰歷史真相的捍衞。眾所周知,“中國14年抗戰史"的認知在國內也僅僅是從2017年才寫入教科書的,在國際上通用流行的二戰歷史著作中,中國14年抗戰史的記述,常年被邊緣化;在日本右翼的陳述中,更是被歪曲和被篡改的。

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年之際,觀察者網推出專題《14年抗戰史不容歪曲和篡改》。邀請來自中國、英國、美國、印尼、日本等國家歷史學家和相關專家學者,來評述抗日戰爭的歷史記憶,展示中國人民14年抗戰對全球反法西斯戰爭的貢獻,以及中國抗戰的勝利對亞洲國家民族獨立運動的影響;並走訪抗戰紀念館、遺址,抗戰老兵,還原歷史真相,旗幟鮮明地反對國內外對中國14年抗戰史的歪曲篡改行為。我們也會通過對當前抗戰文藝作品的分析和評論,探究如何講好抗戰歷史真相,共同守護我們的國家歷史記憶。我們還會推出抗戰80週年專題直播、9·3閲兵式直播,探討當下慶祝抗戰勝利80週年的意義,以史為鑑,在當前動盪的國際局勢下,展現中國人民始終愛好和平和努力維護和平的信念。

本文通過對海外,主要是日本及歐美西方社會對中國抗戰史研究的梳理,從一個側面回答了,為什麼今天我們要隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。

【文/觀察者網專欄作者 張士偉】

中國人民抗日戰爭開始時間最早,持續時間最長,付出的犧牲也最大,中國戰場長期牽制和抗擊了日本軍國主義的主要兵力,對日本侵略者的徹底覆滅起到了決定性作用,為世界反法西斯戰爭勝利作出了不可磨滅的重要貢獻。這本是一個基本事實,為何長期遭到國際學界忽視?

進一步説,日本發動九一八事變,亞洲戰爭爆發;意大利入侵埃塞俄比亞,非洲戰爭爆發;德國入侵波蘭,歐洲戰爭全面爆發;日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,這是關於二戰起源的四個基本節點,緣何西方學界只強調後面兩個,而無視前面兩個?將本屬於九一八事變的二戰爆發起點強行安放於德國入侵波蘭事件之上?

原因無它,西方以其為中心的二戰敍事在作祟。強調波蘭與珍珠港在二戰開始階段的重要性,就是強調歐洲與美國在世界事務中的重要性。綜合來看,不同國家關於二戰的敍事受到兩點影響。

首先是強烈的本國屬性,以本國為中心的敍事決定了不同國家的二戰史敍事重心各不相同,強調本民族二戰經歷與戰後利益,往往意味着對於其他民族經歷的忽視或貶低,目前流行的全球敍事便是致力於打破以民族國家為主體的敍事,以世界整體為出發點;其次,受到戰後國際大環境特別是冷戰的影響,本國參加聯盟的不同,也決定了二戰敍事面貌的不同,在敍事時對於內容的取捨往往反映了這一點。

國際二戰史學界關於中國抗戰的書寫,在很大程度上就是受這兩點影響的結果。如冷戰結束以前,英美二戰敍事很少書寫中國抗戰,其中尤以英國著名軍事史家李德·哈特的《第二次世界大戰戰史》最為著名,其對中國抗戰僅一筆帶過。這種情況導致西方民眾對於中國抗戰或者知之甚少,或者多有歪曲。

實際上,西方並非一開始就是這樣。二戰結束前後,歐美曾有聲音承認中國抗戰的重要性。早在1944年9月,美國知名學者奧斯丁·格雷(Austin Grey)稱,在佈雷頓森林會議上,中國獲得了西方過去長期不願承認的國際地位,不僅在政治與軍事上名列四強,在經濟與金融上亦被承認為四強之一,這源於中國為打敗日本做出的貢獻。

20世紀60年代初,在冷戰正酣之際,曾長期擔任中國政府金融顧問的阿瑟·楊格(Arthur N. Young)提醒西方國家,在漫長的戰爭中,中國國力幾乎耗盡。作為東方最大的國家,中國一再拒絕向日本屈服,戳穿了日本“為亞洲而戰”的拙劣宣傳,使西方獲得了巨大的好處,對此,西方應心存感激。但在冷戰環境之下,這些觀點很快湮沒,取而代之的是那些以歐美為中心的敍事,給大眾認知中國抗戰帶來極為消極的影響。

具體到各國,情況略有不同。本文將主要探討美國與日本方面的情況。

日本社會:關於中國抗戰的三種認知

據日本東亞歷史文化學會前會長纐纈厚的研究,關於中國抗戰與日本在二戰中失敗的關係,日本社會主要存在三種看法:

第一種認為,日本是敗給了中國,但中國的勝利主要依賴於英、美、蘇等國的援助。這種觀點在一定程度上承認了中國的抗戰成就,但將勝利歸因於外部力量,嚴重淡化了中國自身的努力。

第二種認為,日本是敗於美國。持此觀點者多強調原子彈轟炸所帶來的震撼性打擊,以及戰後美軍對日本的佔領,使戰敗的現實深深烙印在日本人的集體記憶中。這種看法在日本社會具有廣泛共識。

第三種則聲稱日本戰勝了中國,這是一種極端荒謬卻頗為流行的論調,主要由右翼勢力鼓吹。他們往往以“建立偽滿洲國”“攻佔南京”“轟炸重慶”等侵略行為當作“勝利”的象徵,試圖美化侵略戰爭的歷史。然而事實是,日本雖然在戰場上取得了一些局部戰術勝利,卻始終未能實現速戰速決的戰略目標,最終被中人民持久戰的頑強抵抗所拖垮。因此,“戰勝中國”的説法根本站不住腳。

日本學者纐纈厚

至於英、美、蘇等國對中國抗戰的援助,確有其歷史事實,但必須指出,他們對中國的支援在整體資源分配中相對有限。再加上當時落後的交通運輸條件,援華物資援助往往難以迅速送達前線,難以從根本上改變中國戰局的基本態勢。據統計,在美國租借法案援助的物資中,中國僅獲得全球供應量37000輛坦克中的100輛、11400門高射炮中的208門,以及43000架飛機中的1378架。這一數字極為有限,並且98%被美軍使用。因此,中國人民主要是依靠自身力量戰勝了日本侵略者。

日本歪曲侵華戰爭事實,原因在哪兒?

日本人的認知之所以出現這種情況,與美國密切相關。在日本投降之際,美國出於減少自身傷亡和戰後遏制蘇聯的戰略考量,同意保留天皇制,使裕仁天皇及其戰時重臣得以繼續在位。這一安排為戰後日本政治的延續性奠定基礎,許多戰犯及其後代仍活躍於政壇。

例如,甲級戰犯岸信介是日本前首相安倍晉三的外祖父,戰後曾長期擔任首相,致使日本政府不僅未能徹底清算侵略歷史,反而出現為戰爭辯護、歪曲史實的傾向。安倍晉三長期迴避乃至否認“殖民統治”“侵略”等表述,其錯誤的政治立場對日本政界產生廣泛影響,助長了否認侵略戰爭與殖民統治事實的言論。

在纐纈厚看來,日本保守派政客戰爭責任意識普遍淡泊的根源在於兩大症結:其一是天皇制問題,這是日本軍國主義的温牀;其二是天皇“聖斷”敍事對於戰爭責任的模糊化處理。在該敍事下,“昭和天皇的英明決策結束了戰爭”這一虛構敍事被作為事實寫入了歷史,本質上將天皇從侵略戰爭責任者的角色包裝成“終結戰爭的功臣”。

這兩點均與美國有脱不開的關係。美國還迫使日本將戰爭名稱從“大東亞戰爭”改為“太平洋戰爭”,從而將二戰東方戰場的性質定位為以美日戰爭為中心,而將日本對中國等亞洲國家的侵略戰爭降格為“次要戰爭”,並遺毒至今。由此,美國通過灌輸“日本敗於美國”的單一史觀,使日本形成對美從屬意識,而因為種種原因,日本政客與社會也全盤接受了美國的二戰史觀。

除此之外,戰後初期,一種將日本塑造成二戰“受害者”的敍事逐步在日本國內形成並主導了戰爭記憶的建構。這一視角強調日本民眾在戰爭後期遭受的空襲、原子彈轟炸和戰後佔領等苦難,而淡化乃至遮蔽了日軍在亞洲尤其是在中國所實施的侵略與暴行。

美國學者詹姆斯·奧爾(James J. Orr)認為,戰後日本通過原子彈倖存者與東京大空襲等集體記憶建構起“和平國家”的身份,從而將戰爭責任轉嫁為戰後和平願景的一部分。日裔美國學者筒井清輝(Kiyoteru Tsutsui)通過分析日本戰後戰爭記憶的兩種路徑,即“加害者記憶”與“受害者記憶”之間的博弈,指出所謂“日本受害論”實則是國家層面對戰爭責任話語的重構。

在美國佔領政策、原子彈轟炸創傷及保守政治力量的共同作用下,原本作為加害者的日本在戰後成功塑造出自身為“受難國家”的形象。這套“日本受害者論”的敍事,不僅在國際上製造了關於戰爭記憶的認知失衡,也使中國在抗戰中所承受的巨大犧牲、所進行的持久抵抗以及遭遇的慘絕人寰的戰爭暴行被系統性地邊緣化乃至否認,嚴重歪曲了第二次世界大戰在東亞的歷史全貌。直到今天,它不僅在國內製度化記憶中排斥對加害行為的全面承認,也對中日、韓日關係造成深遠負面影響。

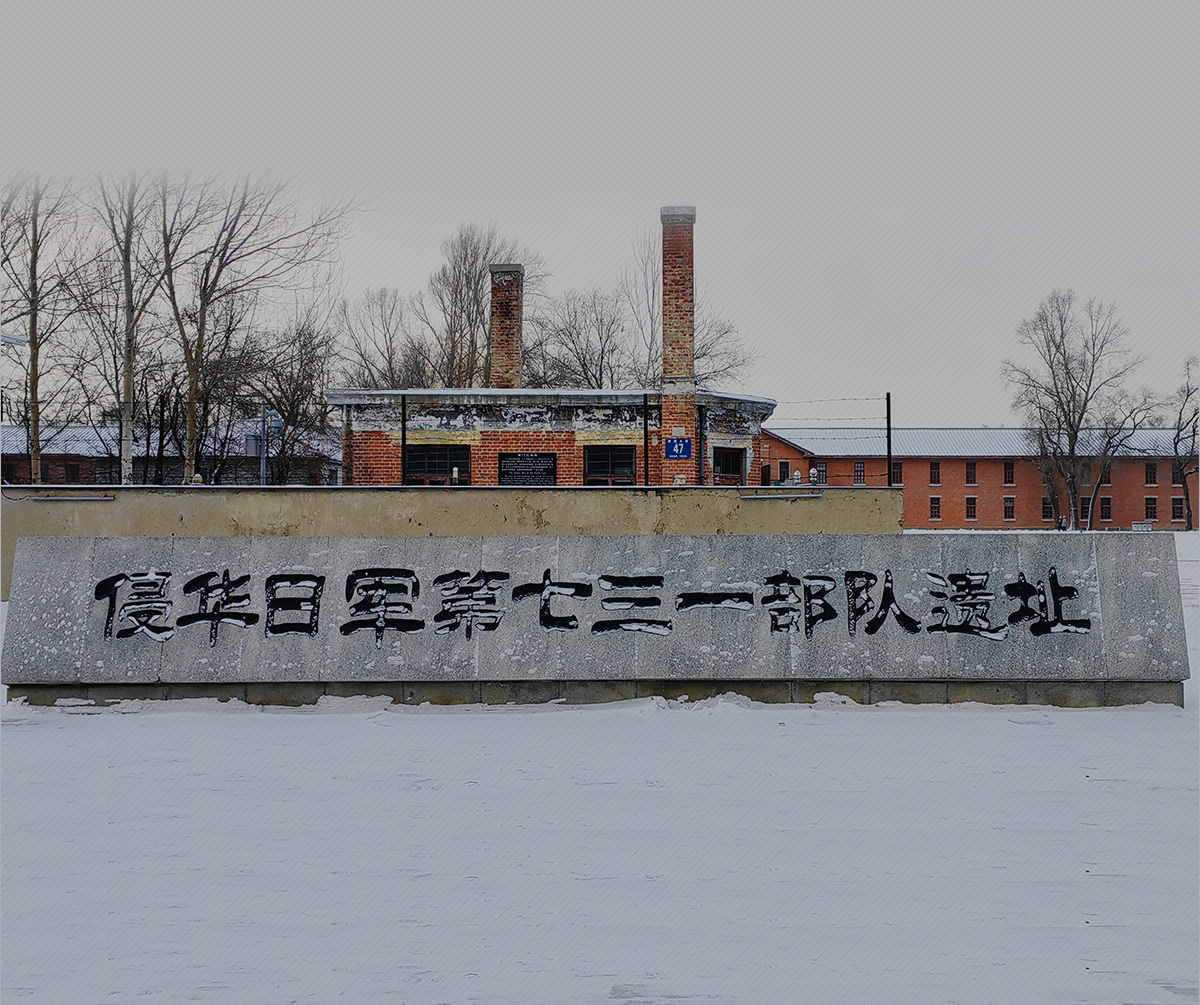

位於哈爾濱的侵華日軍第731部隊遺址,80年多前見證了日本軍國主義在中國的暴行 展館網站

日本在賣慘的同時,卻對其侵略戰爭受害者的遭遇無動於衷。一些日本右翼史學者和運動者通過否認或淡化南京大屠殺及731部隊的罪行,構造所謂的“歷史真相修正主義”。

日本右翼學者藤岡信勝(Fujioka Nobukatsu)主張“戰鬥狀態下的合法殺戮”,否定南京大屠殺的存在。美國有部分敍事將南京暴行歸因於“日本種族性格”,卻忽視戰爭中普遍存在的種族主義;日本“否認派”與“反思派”兩極分化,無法達成統一歷史共識。

另一位日本學者北村稔(Kitamura Minoru)的所謂研究將這些事件描繪為新聞炒作與政治操作的結果。他否定南京存在系統性、有計劃的大屠殺,主張該事件的“暴行形象”是戰後中國、美國與日本左翼知識界共同建構的政治敍事,指控以澳大利亞人田伯烈(Harold John Timperley)的新聞敍事為國民黨的宣傳工具,還質疑國際審判的證詞可信度。對此,學界廣泛批評其採用選擇性引用、邏輯化推理與歷史否認策略。其著作成為日本戰後歷史記憶政治中的典型“否認派”文本,引發對戰時責任、歷史真相與民族認同之間張力的激烈爭論。

此類否認及修正主義敍述不僅扭曲歷史記憶,也在教育系統和公眾意識中產生深遠影響,間接影響中日關係與區域和解進程。是非常荒謬的。在日本投降80週年之際,如果日本不承認二戰系戰敗於中國的事實,單純將本國命運綁在美國身上,將無法找到準確的國際定位,註定失去未來。

美國二戰經典敍事:始於珍珠港,二戰勝利締造者正是美國曆史上的“最偉大的一代人”

在美國,二戰經典敍事由兩點塑造。其一為美國政府對於“第二次世界大戰”的推廣。1945年9月10日,美國陸軍部長亨利·史汀生與海軍部長詹姆斯·福雷斯特爾共同致信總統杜魯門稱,應將“第二次世界大戰”作為涵蓋對德日意所有戰爭的官方名稱,得到杜魯門的同意。

美國的“二戰”定義為:美國自1941年12月8日以來所參與的戰爭,在所有官方通訊和出版物中被稱為第二次世界大戰。從此以後,第二次世界大戰這一名稱成為美國官方意志的體現。毫無疑問,它起始於珍珠港事變,強調太平洋戰場與北非和歐洲西線戰場等美軍廣泛參與的戰場,體現的是以美國為中心的歷史敍事。

其二,二戰結束後,第二次世界大戰在美國被定義為一場“好戰爭”(the Good War)。在這種敍事之下,美國的軍事行動和政策向全世界展示了“最崇高”的努力和“最純潔”的意圖。

美國的主流觀點通常認為,美國參與二戰是為了“解放”世界各地受壓迫的人民,通過消滅德國、意大利和日本的專制暴君,以及在戰後抵禦蘇聯所表現出的類似集體主義和壓迫形式,為全球平等奠定了基礎。這些艱鉅的努力使世界變得安全,為民主鋪平了道路。這是主流美國視角下的二戰歷史總結:善良戰勝邪惡,民主擊敗集體主義和法西斯主義,美國英雄般地贏得了戰爭,而這場勝利的締造者正是美國曆史上的“最偉大的一代人”。在這種情況下,突出美國扮演的角色,忽視其他主要戰場尤其是中國戰場成為一項不二選擇。

戰後,美國通過各種渠道,塑造了美國作為二戰勝利締造者的英雄形象。圖為反映諾曼底登陸的電影《拯救大兵瑞恩》海報

20世紀60年代,美國甚至有學者提出外援決定論,以安東尼·庫貝克(Anthony Kubek)為代表。他認為,中國抗戰的成敗及戰後政局的走向,主要取決於美國對華政策,尤其是軍事與經濟援助的規模、方向和管理體制。庫貝克特別強調美援是支撐中國戰場、維持中國抗戰能力的“決定性因素”。在他看來,中國的持久戰幾乎完全依賴美國的物資與軍事支持。這種論述顯著削弱了中國自身的戰爭動員、戰略調整與民眾參與的重要性,把中國塑造成一個被動接受外援的半殖民地國家。

據此,右翼保守陣營“修正主義”史觀取代了楊格的準確論述,淡化了中國長達十四年的自主抗戰所體現的國家意志與社會動員能力,將中國戰場的成敗過度簡化為外部力量的操控結果。其書《遠東是如何丟失的》作為冷戰時期美國保守派對華政策反思的重要文本,構建了一種外援中心論的敍述框架,深刻影響了此後數十年美國學界與政策圈對中國抗戰角色的認知。

1970年,巴巴拉·塔奇曼出版了其影響廣泛的著作《史迪威與美國在中國的經驗:1911-1945》。中國抗戰在她筆下被視為“一場被無能政權拖累的正義戰爭”。儘管該書強調中國抗戰的正義性,但其整體結構卻構建了一種典型的史迪威—白修德範式,即將抗戰簡化為國共之爭、個人恩怨,忽視中國社會內部的複雜性與地方抵抗主體的多樣性。塔奇曼的寫作代表了冷戰時期美國對中國抗戰理解的一種主流話語,即敍事結構美化美國干預,將其失敗歸因於中方拒絕“美式現代化”,同時削弱對中國抗戰戰略與自主性的真實認知。

在這些觀點的影響下,西方傳統看法堅持認為,當1939年9月德國入侵波蘭、英法兩國隨後向德國宣戰時,第二次世界大戰宣告爆發。兩年多後,大戰席捲全球,1941年12月,日本襲擊珍珠港及亞洲的西方殖民地,隨後德國和意大利向美國宣戰,這些遙遠的戰爭在歐洲、北非、亞洲和太平洋地區合併為一場全球性衝突。20世紀六七十年代,將二戰分為東西兩部分,重西方、輕東方是西方學界慣常做法。

如英國知名二戰史專家泰勒(A.J.P. Taylor)和美國學者約翰·盧卡奇(John Lukacs)等人堅持認為,直到1941年,戰爭的唯一連續性是英德戰爭:德國發動的是歐洲戰爭而非世界大戰,主要分為一系列簡短而獨立的戰役。直到1941年6月蘇聯、同年12月美國參戰,戰爭才真正成為世界大戰。

可以看到,英美史學界對於中國抗戰的忽視是結構性的。冷戰結束前夕,著名軍事史學家約翰·基根撰寫二戰史,致力於全面論述二戰,但實際上也沒有關注中國戰場。書中沒有分析中國的重大戰役,沒有介紹中國的指揮官,也沒有考慮中國、美國和英國之間的聯盟動態。中國軍民聲音的缺失進一步反映了以西方為中心的敍事結構,即太平洋戰爭主要被定格為美日雙邊衝突。

這與他的前輩李德·哈特如出一轍。作為西方久負盛名的軍事史家,李哈·哈特有西方的“孫子”之稱,一生著述甚多,《第二次世界大戰戰史》是他的代表作。哈特對於二戰歐洲與北非戰場有詳細生動的描寫,對於交戰雙方的戰略與戰術有精彩分析,對於重大爭論事件給出了自己的回答。但李哈·哈特也有明顯的侷限性,如秉持西方中心論立場,過於重視英國和德國的行動,忽視中國抗戰,將東方戰場簡單化為美日戰爭。

美國二戰史權威專家、北卡來羅納大學格哈德·温伯格(Gerhard L. Weinberg)同樣認為,意大利進攻阿比西尼亞(埃塞俄比亞)是過去殖民戰爭的延續。日本在1937年開始的對華戰爭也可以看作是它自1894年起為擴大其東亞帝國而發動的一系列戰爭的一部分。與泰勒不同的是,温伯格認為,德國在1939年9月發動的戰爭為它們提供了機會,若非如此,中日戰爭本會如甲午戰爭一樣保持孤立,因此,世界大戰應該從德國入侵波蘭那一刻開始算起,且從此開始便是全球性的。

歐洲中心主義史觀日益受到挑戰

如今這一説法得到了越來越多的挑戰。英國牛津大學萬靈學院休·斯特拉坎(Hew Strachan)批評這類論點均具有歐洲中心主義傾向,因為它們忽略了1937年日本全面侵華所產生的世界影響。顯然,以温伯格為代表的二戰史學家把中日戰爭當作太平洋戰爭的背景,是一種偏見,也違反了基本的歷史事實。

作為一部百科全書,1995年出版的《牛津二戰指南》既是一項重量級成果,也是對當時二戰史研究的一個總結,反映了當時英美學界二戰史研究的高度。該書由來自美國、加拿大、英國、意大利、日本、德國和澳大利亞等國的144位歷史學家撰述約1750個條目,涵蓋軍事、經濟、政治、技術等主題,被譽為當時關於第二次世界大戰寫得最好、最全面的單卷本書籍。

該書特點有二:首先,它有着鮮明的時代印記,是體現歐美中心論的一本書,如撰稿人主體來自美英兩國,該書序言直言不諱地稱:“純粹主義者,尤其是來自中國的純粹主義者,可能會認為第二次世界大戰是在公元紀元開始前幾個世紀打響的。然而,本書遵循當前流行的英美習慣,討論的是1939年9月1日至1945年9月2日間爆發的戰爭。”

其次,在二戰史觀上,該書同樣認為:“日本的戰爭與其他戰爭截然不同,只是因為希特勒在珍珠港事件四天後做出向美國宣戰的瘋狂決定,日本才成為更廣泛鬥爭的一部分。”這明顯地忽視了以下事實:1941年以前中國長達10年的抗日戰爭同樣是全球反法西斯戰爭的一部分。

從二戰名稱到觀點,英國二戰史學界受美國影響很大,但在冷戰結束後,率先走出西方中心論,正視中國抗戰的恰恰也是英國學者。2009年,英國格拉斯哥大學的埃文·莫茲利(Evan Mawdsley)在《二戰:一部新歷史》中明確指出,二戰開始於中日戰爭全面爆發的1937年,七七事變雖然只是一場小規模衝突,但其意義堪比1914年7月到8月在歐洲發生的危機。相比之下,1939年9月爆發的歐洲戰爭不過是既有全球衝突的一個節點而已。

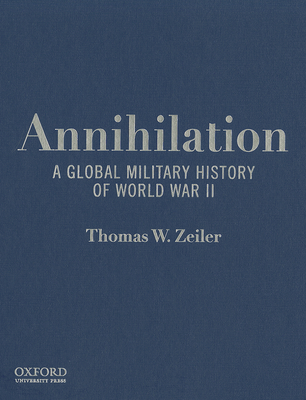

海外對中國抗戰史的長期忽視,正在逐步遭到挑戰。美國學者齊勒《滅絕:一部二戰全球軍事史》中寫道:1931年,日本對中國的不宣而戰引發了二戰。1939年歐洲才加入到亞洲開啓的戰爭之中。

此後,拉納·米德、安德魯·布坎南和理查德·奧弗裏等人更為注重中國抗戰,特別是後兩人,強調九一八事變實為二戰的起點。進而他們的觀點又影響到美國學界。美國科羅拉多大學齊勒(Thomas W. Zeiler)在其2011年的書《滅絕:一部二戰全球軍事史》中多次指出,“第二次世界大戰開始於中國,日軍對中國不宣而戰引發了第二次世界大戰……1939年9月初,歐洲加入到已在亞洲開啓的戰爭中。” 實際上,德國入侵波蘭後,很快停戰,與後續的西歐戰役間隔半年多。

西方所謂“引爆二戰”的波蘭戰役,涉及的不過是東歐一小片地區,其面積不到中國東北地區的一半,至多算一場地區性戰爭。對比來看,德國的野心不止於波蘭,日本的野心不止於中國,無論是從法西斯國家對於舊秩序的破壞來看,還是從法西斯侵略模式的塑造來看,九一八事變都更有資格作為二戰的起點。

可以説,西方關於第二次世界大戰的名稱與敍事,從一開始就與西方中心論甚至美國霸權密切相關。而在學界的努力下,西方傳統上對於中國戰場的忽視在很大程度上得到了糾正,過去的錯誤論述大部分已被駁倒。然而,歷史的慣性在非學術領域仍然根深蒂固。

如今在西方特別是社會和政治層面,第二次世界大戰仍然主要指發生於1939年到1945年的戰爭,它以歐洲與太平洋為主要中心,忽視了1931年9月到1939年9月發生在亞洲、歐洲與非洲的戰爭,以及除歐洲與太平洋以外的其他戰場,以至於現在反西方中心論的二戰史著述,往往會加上“新歷史”或“全球史”字樣,或乾脆以“世界反法西斯戰爭”一詞取而代之。

新的時代要求我們撰寫一部真正的全球二戰史,堅持正確的二戰史觀,揭示世界上被遺忘地區和人民的英勇戰鬥,明確中國和蘇聯分別為二戰東西方主戰場的地位,以準確理解當今國際秩序的真正緣起。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。