沙青青:在日本有些人看來,自衞原則是一種“緊箍咒”

guancha

【文/ 觀察者網專欄作者 沙青青】

“魯思·本尼迪克特曾寫過一本有名的著作《菊與刀》,描寫的正是日本歷史的特色:‘菊花’與‘刀劍’。大戰結束後,這兩者之間已經完全失衡。自1945年之後,‘刀劍’被徹底忽略了。我的理想便是重建這種平衡。我會通過我的文學和行動來振興傳統的武士道。”[1]——三島由紀夫

2013年4月28日,日本首相安倍晉三在“主權恢復儀式”上帶領眾人高呼三聲“天皇陛下萬歲”。這在當時,一度成為了中、韓等亞洲國家媒體的關注熱點,在日本國內也引起了極大爭議。在二戰戰敗前的日本,三呼“天皇陛下萬歲”的行為有着專門稱謂,即所謂“萬歲三唱”。早在明治十二年(1879年),當時正在如火如荼推動明治維新的日本政府,就發佈過《萬歲三唱令》。此後,“天皇陛下萬歲”的呼號就幾乎成為日本帝國臣民在各類場合中都不可或缺的重要儀式。

二戰結束後,雖然日本政客們雖會在選舉成功等集會場合後高呼“萬歲”,但幾乎不會再喊出“天皇陛下萬歲”這樣軍國主義色彩濃厚的口號。若看過當天的新聞錄像,便不難發現即便是天皇明仁自己都似乎被這陣突如其來的“萬歲”聲嚇了一跳,面露驚諤尷尬的神色。

事後,在野黨批評安倍“萬歲三唱”的行為是在政治上利用天皇。內閣官房長官菅義偉在記者招待會上辯解稱:這是天皇及皇后退席時“自然而然就發生了” ,並沒有計劃過。[2]無論是有意安排,還是所謂“自然而然”,各方評價安倍此舉時,都毫無例外地認為這是在為推動日本修改“和平憲法”製造輿論。

關於“修憲”與否的討論,絕非始於安倍,而是日本戰後政治的核心問題。這不僅是政客們撈取選票政治噱頭,更是滲透在各類不同層面、領域的全民社會話題。在諸如小説、電影乃至動漫這樣的流行文化中,同樣能發現大量作品涉及此類問題的討論。持不同立場者,都用各自的方式來重新詮釋、建構有關戰爭的記憶。

“我可以傲慢嗎?”

1990年5月29日,日本國會眾議院正就海灣戰爭、向海外維和行動派遣自衞隊等問題展開討論。新當選的公明黨眾議員山口納津男好不容易獲得了一個向內閣成員質詢的機會,當時剛38歲的山口納津男向防衞廳長官石川要三詢問政府防衞政策方向等相關事宜。提問時,他提到了一部當時正在連載的流行漫畫《沉默的艦隊》,並詢問石川要三是否讀過此作。[3](注:防衞廳正式成立於1954年,前身為警察預備隊本部。有鑑於擔心被外界認為“軍國主義復興”,日本政府長期維持防衞廳的政治地位。2001年,精簡中央行政單位時,內閣下屬22個省廳合併為12個,原有低於省的二級廳要麼歸併,要麼升級為省,唯有防衞廳維持不變。2006年安倍晉三第一次組閣後,防衞廳被升級為省,防衞廳長官也就變成了如今的防衞大臣。)

《沉默的艦隊》由講談社出版,漫畫原作共32卷,總銷量超過700萬冊。漫畫連載結束後,曾改編為同名動畫與遊戲。

這部漫畫故事的情節發端於日本政府秘密違背憲法與“非核三原則”,在美國的協助下建造一艘先進的核潛艇——“海蝙蝠”號。這個當年看來異想天開的劇情,在如今看來卻非常有現實性。在2021年9月的自民黨總裁選舉中,“核潛艇問題”卻果真成為了候選人們辯論的重要議題之一。(注:1967年日本政府公開宣佈“非核武三原則”即“不擁有、不生產、不引進”任何核武器,並將之立為基本國策。不過,自20世紀90年代後,日本國內開始出現主張日本擁有核武器地論調。)

而在故事中,“海蝙蝠”號在試航時發生叛亂,艦長海江田四郎宣佈以潛艇為國土成立獨立國家“大和”。不顧日本政府的要求,美軍馬上開始圍剿該艦,甚至不惜攻擊為“大和”提供庇護的海上自衞隊。最終,海江田四郎指揮“大和”擊敗了美國艦隊後,宣佈要求全世界各國廢除核武器並朝聯合國所在地紐約駛去。這部充滿幻想與日本民族自豪感的軍事漫畫在日本獲得熱捧,以至於連國會討論時都會被提及,被認為是解讀國際政治關係的“優良範本”。如果説《沉默的艦隊》只是觸及日本的國際角色定位以及對美國表達強烈不信任外,那麼川口開治的另一部作品《次元艦隊》則更露骨地把主題引向了對二戰歷史的重新評價以及戰爭記憶的敏感領域。

依照如今的標準,2000年開始連載的《次元艦隊》算是一部標準的穿越作品。故事背景是日本海上自衞隊地神盾級巡洋艦“未來”號橫跨太平洋,前往南美參加維和任務。途徑中途島海域時遭遇迷霧,然後就稀裏糊塗地穿越到了1942年6月的中途島戰場,見證了日軍艦隊遭遇的毀滅性失敗。

穿越歷史後,“未來”號上的自衞隊官兵分裂為兩派,一派認為不應干預歷史,另一派則希望主動介入戰爭來改變日本戰敗的命運。圍繞這個矛盾,這艘來自平成年間的現代化軍艦開始了在昭和初年與美軍的戰鬥。素有“漫畫迷”名聲的前首相麻生太朗曾對這部漫畫大加讚賞。憑藉《沉默的艦隊》與《次元艦隊》的成功,川口開治本人更是被不少日本右翼分子稱為“新時代的三島由紀夫”。而另一位可與之呼應的右翼漫畫家則是小林善紀。

小林善紀作品如《傲慢主義宣言》《戰爭論》《台灣論》等等,都被視為日本新民族主義的座標,同時也在文化市場上大行其道,銷量可觀。其中,最知名與流行的作品當屬1992年推出的《傲慢主義宣言》。這部堪稱漫畫版《日本可以説不》的作品,最核心觀點就是日本理應變得更傲慢;只有這樣,才能讓日本擺脱外國意識形態的束縛與外國利益的擺佈。每一卷的結尾處,主人公都用小林故鄉九州的博多方言,得意洋洋地反問讀者:“我可以傲慢嗎?”[4](注:1989年,右翼作家石原慎太郎與索尼公司創始人盛田昭夫合作圍繞當時日本經濟、政治領域的熱點問題,撰寫發表了《日本可以説不》,竭力鼓吹民族主義,主張日本敢於對包括美國在內的外國勢力説不。此書英文版在美國正式出版時,刪除了所有盛田昭夫的文章。據説是索尼公司擔心,那會影響日本在美國的公共形象。)

小林善紀不僅是一位通過漫畫傳達右翼史觀的作者,更是一位“身體力行者”,曾加入新歷史教科書編撰委員會,為右翼修正主義史觀主導的新歷史教科書添磚加瓦。(注:1995年前後,以東京大學教授藤岡信勝為首的右翼學者開始了新一輪修正主義詩學的高潮,以推翻所謂“自虐史觀”為目標,公然宣傳所謂“大東亞戰爭合法論”。2000年4月,“新歷史教科書編撰會”向日本文部省提交併要求進行審定。次年2月,文部省予以審定通過。)小林的右翼民族主義觀點是全面排他性的,不僅反對中韓等亞洲國家對日本侵略歷史的批評,同樣也視美國為真正的“侵略者”,鼓吹反美主義。在他的漫畫中,日本政府領導人都是一羣只曉得向外國勢力跪地求饒的懦夫,而真正的英雄是那些駕駛戰機撞向敵艦的神風特攻隊員。

小林宣稱:日本媒體和知識界都被左翼佔據,他們被“馬克思主義和理想主義”所矇蔽,與日本真正的敵人同榻而眠。戰後幾十年間,它們熱衷於給大眾洗腦,讓日本人對二戰期間日本軍人的“英雄行為”感到羞恥和內疚。小林善紀在《傲慢主義宣言》第一卷的結尾處用露骨的語言煽動道:

事實是“大東亞戰爭”是一首史詩,表達了我們日本精神的所有內涵。我們早期勝利等奇蹟,我們可怕而心酸的撤退,這是日本的戰爭!我們單獨和西方作戰;我們有義務戰鬥;當戰爭結束的時候,世界的地圖改變了——帝國主義的時代結束了。

我可以傲慢一點嗎?重評這場戰爭的日子總會到來,那是人們會發現事實的真相:這是人類最美麗、最殘酷、最高貴的戰爭。讓我們向那些英勇的英雄表示感謝。為了我們,他們超越自己。[5]

配合這段文字出現了一副零式戰鬥機準備撞向美國軍艦的畫面。而在第二卷結尾處,主人公來到靖國神社參拜並肆意地發表議論:

“我認為自己是有力量的人。我畢竟是個傲慢者。可我能為死者做些什麼呢?我必須竭盡全力,以報答他們作出的犧牲。我可以傲慢嗎?日本是眾神的國家,那些死者的國家。我們永遠不能忘記這個傳統,不能忘記我們從哪兒來的、我們是誰。”[6]

小林善紀的言論與作品代表着當代日本的一股歷史修正主義思潮:在政治上,官員們公然參拜靖國神社;在軍事上,推動解禁集體自衞權;在文化上,則是努力重構日本人的戰爭記憶。

2001年7月某天,來自美國的日本文化研究者約翰·內森目睹了一場《傲慢主義宣言》忠實讀者的聚會。聚會結束後,內森採訪了一位讀者,想了解他為什麼會成為小林的粉絲。這位四十多歲、工薪族打扮的日本中年人告訴內森:“他表達了我的想法。我心裏一直在慢慢積累的東西,在他的漫畫裏得到了表達。都説我們以前壞,這一點我無法接受。每個國家的歷史上都有亮點和陰影。我希望小泉去參拜靖國神社。”而另一個穿着自衞隊制服的讀者,則回答:“他給了我們作為日本人的信心,這一點我很喜歡。”[7]

雖不能説這種思想已成為當代日本社會的主流,但持相似觀點者越來越多已是不爭的事實。日本和平安全保障研究所理事長、京都大學教授高坂正堯不無擔憂地表示:“我擔心現在的日本民族主義會變大狂熱。民族主義失去歷史的自覺和方向是相當恐怖的……到那個時候,對日本的外交會只有一種聲音,即稱日本外交過於軟弱,是‘跪在地上搞外交’。沒有比這更可怕的了。”[8]

三島由紀夫的“二二六”

1970年11月25日,作家三島由紀夫帶領由自己創建準民兵組織“盾會”的成員,闖入了位於東京市谷駐屯地的陸上自衞隊東部總監部,以“獻寶刀鑑賞”為名騙出了總監益田兼利陸將會面,在辦公室將其綁架並扣為人質。(注:陸將為自衞隊的軍銜,大致相當於其他國家的中將軍銜,之下為“將補”,即少將。)

隨後,45歲的三島由紀夫穿着自己設計的“盾會”制服,站在總監辦公室外的陽台上對着八百多名聞訊趕來的自衞隊員發表演説,號召自衞隊跟他一道發動“起義”,推翻日本政府,廢除戰後制定的憲法,建立真正的天皇制國家:

“你們好好聽一聽!靜一靜!請安靜!請聽我講!一個男人正在賭上生命和你們講話,好嗎!現在各位日本人,如果在這裏不站出來的話,自衞隊如果不在此時挺身而出的話,憲法就不可能改變的。各位只會永遠地、僅僅成為美國人的軍隊而已啊!

我已經等了四年了!等自衞隊挺身而出的日子……已經等了四年了……我再等……最後的三十分鐘。各位是武士吧?!如果是武士的話,為何要保護將自己否定的憲法呢?!為何要為了將各位否定的憲法,向着將各位否定的憲法低頭呢?!只要這憲法還在,各位是永遠無法得到救贖的啊!”

聽着三島由紀夫慷慨激昂表演的自衞隊員面面相覷,用一種疑惑的眼光望着手舞足蹈的大作家,甚至有人爆發出笑聲,如同是在看一出滑稽戲。面對如此反應的自衞隊員,三島大失所望,退回了總監辦公室,依照日本武士傳統進行了切腹。這一幕幾乎是他於1966年自導自演電影《憂國》的現實重現。在這部電影中,三島扮演的陸軍中尉因未能追隨戰友參加“二二六事件”而選擇切腹自殺。僅僅四年後,三島在自衞隊基地重演了這一幕。

實際上,三島由紀夫對“二二六事件”確實有一種特殊的嚮往。1960年“安保鬥爭”漸漸平息後,他就寫了短篇小説《憂國》。三島本人對這篇短篇小説評價極高,稱其代表了“我寫作中最好的特點”,甚至可以代表他所有的文學作品。(注:1959年,美國與日本開始就修改《美日安全保障條約》展開協商,新版條約加入集體自衞權等極具爭議的條款。當時日本國內左翼羣眾與團體曾在全國範圍內掀起大規模的抗議活動。1960年5月,佔據眾議院多數的自民黨強行通過了該條約。條約通過後,時任首相岸信介(安倍晉三的外公)也宣佈內閣總辭。)

這篇小説中對切腹過程的細緻描寫,充滿了三島式的唯美筆調:

“獻血流淌得到處都是。中尉跪坐着、侵染在自己的血泊中,現在,他蜷曲身子的坐姿似乎是漫不經心的,一隻手輕垂在地板上。房間裏充滿了生生的血味。眾位垂着頭、再次嘔吐起來,這幾乎只能從他聳動的肩膀的動作中看得出來。脅差的刀鋒現在已被洶湧而出的腸子推了回來,刀頭完全展露出來,但仍然緊緊握在中尉的右手中。中尉聚集最後、所有的力氣,猛的抬起頭,扳正了角度;實在很難想象會有比此時的中尉更英雄的形象了。”[9]

在《憂國》出版後,三島由紀夫又以“二二六”為主題創作了兩部作品,分別是舞台劇《十日菊》與文體上很難歸類的《英靈之歌》。他自己曾將《憂國》、《十日菊》和《英靈之聲》稱為“‘二二六’三部曲”。為次,三島還專門闡述自己的創作動機並抒發他對“日本精神”與“天皇制度”的美學嚮往:

“當‘二二六事件’以失敗告終時,必定有偉大的神性也隨之死亡了。當時我只有11歲,是最敏感的年齡,感到了神的死亡帶有某種恐怖無比的殘酷性,而這與我11歲那年的直覺偏偏聯繫起來,我能憑這直覺知道即將發生什麼……

他們(叛軍)的純淨、勇敢、青春和死亡都令他們名副其實地成為神話般的英雄人物;而他們的失敗和死亡則又令這些軍人成為這個現實世界裏的真正的英雄……

昭和時代被戰敗分為兩個時期,像我這樣經歷過戰前和戰後時代的人是中無法擺脱一種強烈衝動:要找到真正的歷史連貫性以及這種一致性的理論基礎。不管是不是對於作家,這種衝動都似乎是非常自然的事情。天皇本人宣讀的《人間宣言》遠遠比限定“天皇只是國家象徵”的新憲法更重要。我就被迫走到不得不描寫“二二六事件”之陰影的境地;於是,我提筆寫了《英靈之聲》。看起來,要在這樣的語境中提及‘美學’似乎有點怪異。但是我突然明白,我的美學確實有堅實的、磐石般的基礎,那便是——天皇制度。”[10]

在另一次接受《每日週刊》記者採訪時,三島由紀夫進一步闡述過他對“二二六事件”的感想:

“我支持那些年輕軍官,這是無需多説的,雖然他們被稱為叛軍。為次,對於那些公然譴責他們是叛軍的始作俑者,我是相當憤恨的。年輕軍官們的所作所為很可能帶來昭和維新、昭和復國,那都時基於拯救國家信仰的行動。但是它們卻被稱為叛亂者,就因為圍繞在天皇身旁的那些怯懦無能、整天哭哭啼啼、膽小而又迂腐的庸臣陷害了他們。結果就是,天皇也需為此負責,因為他接受了這種説法。天皇理應盡其所能,向那些墳墓中的死者傳達神旨,恢復他們被剝奪的光榮,終止對他們的不敬。”[11]

三島由紀夫(1925-1970)[12]

在陽台向自衞隊發表演説的三島由紀夫 資料來源:Nationaal Archief, ANP scans (ANP 222)

切腹時,三島頭上綁着“七生報國”的頭帶,手握短刀自行切腹。他的追隨者、盾會成員隨即依照切腹傳統拔刀為其介錯(即斬首)。然而,不同於《憂國》中對切腹唯美主義的悲壯描寫,三島由紀夫自己切腹自殺的過程則近乎一場殘酷的鬧劇。三島的追隨者們連砍三次皆未能斬斷其頭顱,巨痛難忍的三島倒在血泊上低吼“再砍!用力再砍!”第四次介錯時才終於成功。(注:“七生報國”出典自日本歷史上的著名戰役湊川之戰。是役,後醍醐天皇與足利尊氏的決戰,天皇軍大將楠木正成拒絕招降自殺。死前,楠木正成的遺言“我願七生轉世報效國家”也就成了所謂“七生報國”的由來。二戰期間,“七生報國”成了日軍知名的口號之一,也是神風特攻隊的訓令。)

在發動這次的劫持與自殺行動前夕,三島曾對友人講過這麼一句話:“我走上舞台,期待着觀眾會流淚,可是相反,他們會爆發出陣陣笑聲。”[13]當他在市谷基地向年輕的自衞隊員慷慨陳詞時,所發生的恰恰就是這麼一幕。

與三島由紀夫私交甚密的英國記者斯托克斯曾猜想過三島採取這出行動並自殺的真正動機。他認為:三島用一種近乎自我催眠的方式,迫使自己相信這種不可思議的劇本真的能夠付諸實施。然而,三島內心深處明白他對自衞隊的演説不過是一通廢話。三島的終極目標就是尋死,劫持自衞隊將領、煽動自衞隊叛亂不過是達到這一目標的手段,以便使尋死的過程充滿戲劇張力。三島心目中的理想範本是1876年“神風連之亂”,當時反對“廢刀令”的武士手持武士刀襲擊了明治政府軍在熊本的營地。[14]

至於三島心心念唸的天皇制度則是一種超越左右翼思潮,也不同於軍國主義的古怪存在。在他看來,源自西方的軍國主義意識形態玷污了更為神聖的天皇制度。用來自己的話來説就是:“在我生命的前二十年,民族主義是由非自然的、極端嚴苛拘謹的軍國主義者所控制的。而過去的二十年裏,和平主義思想成為了武士道精神的桎梏。”[15]言下之意,三島似乎是想創造一種符合日本傳統武士道精神的新軍國主義意識形態,而非照搬西方國家的陌生概念。同時,他將戰後日本的和平狀態視為一種背離傳統日本精神的“偽善”與“假象”。

三島由紀夫在自殺前發表演説的同時,還曾朝圍觀人羣撒印着所謂“檄文”的傳單。在傳單的結尾處,他寫道:“有沒有挺身去拼死反對這部抽去骨骼的憲法的人?如果有,那麼就從現在開始一起奮起反抗,一起赴死吧。我們這些擁有至純靈魂的人,懷着喚醒男子漢和真正武士道精神的熱切期望採取此次行動的。”文中“一起赴死吧”這句話,三島還特意選擇昭和早期的舊假名寫法,向“二二六事件”致敬的意思顯而易見。

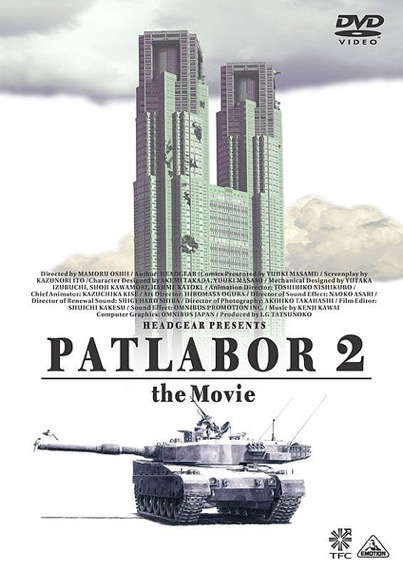

三島的這個觀點影響了相當多當世及後世的日本文藝工作者,即便是在動漫領域亦不例外。除了小林善紀以及頂着“新時代的三島由紀夫”名號的川口開治等人外,動畫導演押井守在他的《機動警察 The Movie II》中,再一次通過對“二二六”類事件的重新演繹來探究“和平假象”背後的日本社會真相。

押井守的“二二六”

1993年8月,知名動畫導演押井守的《機動警察 The Movie II》正式上映,這是《機動警察》系列動漫作品的最新一作電影版作品。當年的觀眾們原本以為這會是一部以機器人大戰為主題的動作電影,結果在電影院遭遇了一部二十多年來政治意味最濃重的動畫電影。對照近年來日本政治之微妙,此片所隱含意義顯得更為突出和值得探究。

影片初時,一支自衞隊小隊作為聯合國維和部隊在東南亞某國執行維和行動。但是在行動過程中遭遇了一支敵意武裝部隊的襲擊。礙於自衞隊的“自衞原則”,現場指揮官拓植行人禁止部下向對方開火反擊,堅持要等到加拿大的支援部隊趕到再做應對。在這種進退維谷的情況下,整支自衞隊小隊幾乎遭到了全殲。萬般無奈之下,拓植行人最後只得開火,但其座機還是遭到了被擊毀的厄運。

對“自衞原則”的認同是戰後日本政治與和平憲法最根本的基礎之一。然而,在當代日本人眼中,所謂“自衞”的界定也是最難以確定和掌握的。在川口開治的《沉默的艦隊》中也有着與之類似的橋段,書中描寫的是美國艦隊懷疑日本海上自衞隊暗中策劃與援助叛亂的核潛艇“大和”,於是對日本自衞隊發動了攻擊。日艦隊指揮官隨之也陷入了自衞原則的困惑中,只能充滿矛盾地命令各艦不得攻擊美艦,結果導致重大傷亡。

在這兩部作品中,自衞原則都似乎變成了一種“緊箍咒”般的約束,不合時宜地套在日本人身上,以至於不得不束手待斃。而這也是如今日本要求廢除憲法第九條最直接的原因。這種努力的目標不言自明,便是讓日本成為一個能夠名正言順使用武裝力量的國家,所謂“國家正常化”很大程度上也就是對此而言的。

電影之後的故事突然從一片狼藉的戰場轉到了幾年後的東京。東京灣的一座大橋由於不明爆炸而被摧毀,隨後又接連發生了多起涉及自衞隊的突發事件,一系列的混亂把東京的局勢攪得一團糟,各方謠言四起。一切的幕後主使很有可能就是幾年前在東南亞某國執行維和任務後就一直失蹤的拓植行人。最後,政府下令把自衞隊調入東京首都圈駐守各個關鍵部門,負責應付可能發生的惡性事件。而作為東京都唯一擁有機器人的警察部隊,特車二課也被捲入其中。兩位隊長後藤喜一和南雲忍成為阻止軍事政變成功的最後力量,整個故事由此展開。

乍聽起來,影片中的故事似乎過於天馬行空,但如果聯繫到日本近代以來“下克上”的政變傳統,這些似乎也不是那麼不可思議。例如1970年11月作家三島由紀夫號召自衞隊以天皇的名義追隨他所發動的“起義”。在失敗後,他剖腹自殺。雖然整個事件以鬧劇的形式開場與收場,但卻實實在在地發生了。三島由紀夫希望以虛幻的所謂“日本精神”來重建戰後的日本。但是他或許也明白從過去繼承而來的“日本精神”未必就是一種實體,這種精神可能就是虛構的。這很大程度上源於他的美學觀念,進而不惜為虛構之物獻身。片中拓植行人策劃近乎叛亂的行動,其實際動機也可以從這個角度來加以理解。而本片導演押井守所做的就是在這部動畫電影中,以自己的形式去演繹新時代另一個版本“二二六事件”的故事。

押井守(1951-)[16]

享譽世界的動畫導演宮崎駿曾如此評價此片,“這部電影恐怕不僅僅是關於日本自衞隊的問題。應該也包括了對東京都的思考以及對戰爭與和平的思考。” 對此,押井守也並不諱言他的創作動機,即“有些政治上的看法,我覺得有必要儘快表達出來。”

而押井守究竟想要表達的是什麼呢?

作為一位少年時代積極投身各類左翼社會運動的問題學生,押井守顯然對三島由紀夫新右翼的思想並不認同。他既不想恢復戰前軍國主義意識形態,也對復興所謂傳統日本精神的理念存疑。誠然,押井守這部電影所觸及的主題敏感而又複雜,即日本軍事力量的地位問題、日本自我定位的困惑以及所謂“和平假相”。[17]

雖然,日本一直在嘗試成為所謂的“正常國家”,但是無論在國內還是國外反對的壓力依然是極為巨大的。在片中,自衞隊的尷尬很好地反映了這點,一方面努力想成為一種國際間的軍事存在,但另一方面卻受到一種心理和輿論上的巨大束縛。由此,押井守或許想展現出戰後的日本社會是如何的脆弱與不穩定,任何愚蠢的盲動都會招來災難性的後果。看似遠離日常生活的軍事主義,隨時都可能以某種形式介入社會。

曾在野村證券從業多年的美國經濟學家米爾頓·埃茲拉蒂十分尖鋭地指出:日本在文化上有一種不確定性。這種鮮明的特徵主要是源自日本人對於團體而非個人的強調,以及必須感到團體中每個成員都應該為一個更大更崇高的目標而努力。[18]若用日本思想家丸山真男的話來講就是“日本缺乏思想的座標軸”。[19]對於戰後的日本來説,三島由紀夫所言“日本精神”的喪失,很大程度上即意味着戰後的日本喪失一種能夠使全民為之奮鬥的目標。

其實這種狀況對於日本來説並不陌生,在近代的歷史上也曾遭遇過。明治維新後,日本的目標便是趕上西方。這在日俄戰爭後得到了實現。宏偉的夙願得到了實現,日本的團體文化也就失去了方向。第一次世界大戰結束後的20世紀20年代,對於日本而言是處於另一個十字路口的轉折時期,即是轉向民主主義道路還是轉向法西斯主義道路的關鍵時刻。那些自封為“愛國者”的下級軍官們聲稱要讓日本恢復“一種新的目標感”,他們在法西斯主義和軍國主義中找到了他們所謂的方向感和目標。二戰後日本經濟迅速復興,甚至趕上乃至超越了西方。同時跟前次一樣,日本再次面臨尋找新的共同目標的巨大壓力。

在押井守的電影中,特車二課第二小隊隊長後藤喜一和陸軍自衞隊特別調查員荒川茂樹的對話,很大程度上也反應出了當今日本兩種思潮的分歧。這兩種思潮各自代表着兩種不同的目標和方向。後藤並非沒有反省戰後發展的自覺,但他卻不願意更多涉及這種動搖現實生活的思考,因為這很有可能會導致一種對現狀的全盤否定。如今日本右翼的民族主義者們反對憲法的一大理由便是:憲法是美國人強加給日本的,日本需要一部真正由自己制定的憲法。與此同時,他們認為對侵略歷史的反省已成為使日本難以成為所謂“正常國家”的精神枷鎖。恐怕這也就是荒川口中所謂“罪惡的和平”或右翼口中“和平的假象”的真意。於是,民族主義者們立足於此喊出了“日本的問題日本自己解決的口號!”

在這種邏輯之下,激進者希望通過一次“二二六”式的軍事政變來傳播他們的政治理念,也就不再是天方夜譚。或許這也是押井守所擔憂的地方。

機動警察 The Movie II》DVD版封面。陸上自衞隊90式坦克與東京都政府大樓被置於一處,暗示了本片的主題與政治隱喻。

往何處去

1989年,就在日本經濟泡沫破滅的前夕,盛田昭夫與石原慎太郎一道寫了那本“聲名遠揚”的《日本可以説不》。僅僅一年後,東京交易所的市值在四天之內狂跌48%,隨之而來的是天價房產的破滅,“日本第一”的黃金時代一去不返。

伴隨着經濟神話的破滅,新一輪的右翼民族主義訴求逐漸抬頭。1998年吹捧日本總理東條英機的電影《自尊》不僅公開上映,甚至還大受歡迎。十餘年後,《永遠的0》之類的作品成為流行。這些都是日本新民族主義崛起的一個例證。

對所謂“正常國家”的追求似乎逐漸成為日本新的團體目標。在具體方式上,往往表現在兩個方面:其一是對於舊皇國時代的懷念,因為那時的日本在政治上是完全獨立自主的,以至於可以和西方分庭抗禮。其二則是通過文化上的想象來憧憬未來可能的“正常國家狀態”,亦如川口開治和小林善紀等人的作品所描繪的那樣。

英語世界最知名的日本研究者約翰·內森把大江健三郎和石原慎太郎比喻成日本可能邁向的兩個方向:“離開一個,偶遇另一個,卻讓我感到在矛盾的兩端來回,而這種矛盾仍將繼續困擾着當代的日本生活。”[20]而在押井守的故事裏,後藤和荒川則成為了兩者的化身。至於拓植行人,本質上他和荒川是站在一起的,只是他更加極端和激進乃至不惜發動武裝政變。1936年的“二二六事件”之前,日本處於一個關鍵的十字路口。數十年後的日本,終究迎來另一次抉擇。

對於這個抉擇,押井守在片中並沒有直接回答。如前文所提到的,押井守保持了一個相當中立的態度。影片中當東京都宣佈進入緊急狀態後,全副武裝自衞隊進入了都市。在黑沉沉的夜幕中,自衞隊的坦克與軍車在通往首都圈的高速路上排起了漫長的隊列,荷槍實彈的士兵在東京的大街上機械地行軍,直升機頻繁地盤旋於城市的上空。至於市民們,或不滿、或吃驚、或興奮、或熟視無睹、或漠不關心。

而自衞隊的士兵們站在東京繁榮的街道,面對燈紅酒綠的霓虹,瞅着林立的高大建築羣,他們自己似乎也覺得錯站在了一個不屬於自己的地方。的確,對於遠離戰爭的平民乃至軍人來説,“和平”似乎是理所當然的東西,如同空氣一般合理地存在於人們周圍以至於讓人們往往忽視了其存在。直到炸彈真的掉下來,人們才往往相信有炸彈。片中一連串大規模的不明襲擊事件,幾乎把日本推到了戰爭的邊緣。直到那一刻,人們才發現戰後日本社會視為理所當然的“和平”原來竟如此脆弱。

押井守在這裏處理的手法很巧妙,他既沒有批評自衞隊的介入,也沒有否認出動自衞隊情況的必要性,而是諷刺批判了當局拙劣的處理手法。政治家在和平時期的重要性猶勝戰時中的軍人,在押井守看來在現今的日本則盡是些軟弱無能的政客。基於此,押井守在影片中把自衞隊推入了東京這個城市之中,然後試圖告訴日本民眾:這就是活生生的軍國主義啊!戰後日本離軍國主義就只有一步之遙!

巧合的是,電影中的這一片段竟然在2000年9月在現實中得到了重現。2000年9月3日,東京都舉行了日本戰後最大的軍事救災演習——“東京大拯救2000”(ビッグレスキュー東京2000)。雖然是所謂救災演習,但是在東京都知事石原慎太郎的安排下動員了18000名警察以及多達7100名自衞隊員。更讓人難以理解的是,在救災演習中,陸上自衞隊的坦克、裝甲車以及武裝直升機都統統開進了東京鬧市區。這一幕幾乎就和押井守電影裏的場景一摸一樣。於是,所謂救災演習似乎更像是一種莫名其妙的軍事遊戲。這次演習更成為了戰後日本軍事力量在城市中最具震撼性的一次展示。當時就有評論家形容:演習中石原慎太郎志得意滿的表情,幾乎和當年三島由紀夫一模一樣。

《機動警察 The Movie II》中駛入東京市區的自衞隊坦克

“東京大拯救2000”演習中,駛入東京銀座的自衞隊裝甲車。 資料來源:「有事法制:討論と報告 有事法制の危険性とデタラメ」(第7號 2002/05/26),http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/yuji\_review7.htm。

在影片接近結尾的時候,荒川告訴後藤必須儘快採取行動阻止拓植行人的叛亂。因為美國政府已經照會日本政府:若再不能控制事態,駐日美軍將進行干預,而第7艦隊主力已經起錨駛向東京灣。這無疑反映出一種隱藏於當代日本人內心更深層的憂慮即對美國的不信任以及對自身獨立地位的不自信乃至懷疑。在川口開治的《沉默的艦隊》中,這也是貫徹始終的主題。這種交織着不信任、不自信的疑惑感,也成為推動日本繼續追求“獨立自主”地位的原動力。然而,這些情節和三島由紀夫的“日本精神”一樣,孜孜以求的“獨立自主”也是顯得如此虛幻。

當代日本右翼民族主義者們叫嚷着成為“正常國家”,謀求“國家真正獨立”時,似乎都沒有深入考慮過“什麼樣的獨立才是真正的獨立”。讓日本成為戰前那樣的軍國主義國家,就是實現所謂“獨立”嗎?對這個問題,晚年的竹內好有過反省:戰前日本把所謂“富國強兵”作為最高理想,“日本成了東洋惟一的‘獨立國家’。至少在夢醒之前,日本人就是這麼想的。然而,夢醒之後發現,這是何等虛幻而可憐的夢想!”[21]他轉而認為問題的核心不是在於形式和表面上的國家獨立,而是在於獨立的主權是否能被用來實現國家的理想。

約翰·內森曾把大江健三郎和石原慎太郎比喻成未來日本可能面臨的兩個發展方向,東京大學教授小森陽一也認為日本戰後的體制已經達到了一個臨界點,一個決定何去何從的分水嶺。至於押井守本人的態度則顯得比較悲觀。2002年一部以《機動警察》花絮故事為主題的外傳短片在日本推出。押井守為這部走搞笑路線外傳選擇了一首風格獨特的主題歌,歌手用可愛軟萌嗓音唱出的卻是這樣的歌詞:

“……誘導式偵訊,濫用職權,權力和秩序,金屬彈頭,即使做過頭,也是正當防衞。逮捕、拘提,悄悄釋放,適用憲法第9條,結果兩人全都遭傳訊,司法解剖,無期徒刑。”

再回到1993年的那部《機動警察 The Movie II》影片的最後,在幕後主使柘植行人被特車二課逮捕後,有人好奇地問這位主謀:“為什麼發動這一連串攻擊行動,讓全國陷入戰爭般的混亂,是為了什麼目的?那麼多人為此而死去,你不覺得你該去自殺嗎?”柘植行人面無表情淡淡地説了一句全片最發人深省的話,“只是為了看到這個城市的未來而已。”

文獻註釋:

1. 轉引自亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第283頁。

2.「主権回復式典の萬歳三唱」,『日本経済新聞』,2013/4/30, http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3001L_Q3A430C1EB1000/。

3.「第118回國會 內閣委員會 第7號 平成二年五月二十九日(火曜日)」,國會會議録検索システム、http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0020/11805290020007a.html。

4. 約翰·內森著,周小進、胡應堅譯校:《無約束的日本》,華東師範大學出版社2005年版,第118-119頁。

5. 轉引自約翰·內森著,周小進、胡應堅譯校:《無約束的日本》,華東師範大學出版社2005年版,第123-124頁。

6. 轉引自約翰·內森著,周小進、胡應堅譯校:《無約束的日本》,華東師範大學出版社2005年版,第125頁。

7. 約翰·內森著,周小進、胡應堅譯校:《無約束的日本》,華東師範大學出版社2005年版,第128-129頁。

8. 保阪正康著,馮瑋、陸旭譯:《昭和時代見證錄(1926-1989):不可忘卻的見證者》,東方出版中心2008年版,第94-95頁。

9. 轉引自亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第238頁。

10. 轉引自亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第341-342頁。

11. 亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第326頁。

12. 三島由紀夫可能是20世紀日本文壇最具爭議的角色。一方面他是戰後日本文學的領軍人物,曾三次獲得諾貝爾文學獎提名;另一方面又是一位激進的民族主義者,並希望將傳統武士道精神與他個人的美學觀念合二為一。20世紀60年代後,三島開始積極投身各類政治運動,甚至組建私人準軍事社團“盾會”,主張廢除和平憲法,重新組建日本的武裝力量並以武士道精神指導之。生前與前東京都知事,當時還只是文藝青年的石原慎太郎相熟,曾稱讚石原1955年出版的處女作《太陽的季節》為“震撼人心的戰後小説”。在上演自殺鬧劇前,三島與日本政界、自衞隊高層均保持密切往來。最明顯的例子就是他可以借用自衞隊的資源來訓練自己的私人社團“盾會”。事後,時任首相佐藤榮作把三島稱為“瘋子”,卻對他在政界的深厚人脈隻字不提。

13. 亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第326頁。

14. 亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第285-286頁。

15. 亨利·斯各特·斯托克斯著,於是譯:《美與暴裂:三島由紀夫的生與死》,上海書店出版社2007年版,第282頁。

16. 在日本動畫界,押井守無疑是一個異類。他的作品常以晦澀的思想、衝擊力極強的鏡頭與詭異的氣氛而聞名。代表作有《福星小子》《天使之卵》《機動警察》《阿瓦隆》《空中殺手》以及影響了無數科幻作品的《攻殼機動隊》系列電影。曾有名言“我的電影有一萬名觀眾就夠了”。與宮崎駿亦師亦友,彼此也是辛辣的批判者。他的女婿是日本新生代推理小説家乙一。

17. 押井守『Tokyo War』,エンターブレイン,2005年。

18. 米爾頓·埃茲拉蒂著,沈建譯:《變——日本變局將如何改變世界均勢》,新華出版社2003年版,第235頁。

19. 丸山真男著,區建英、劉嶽兵譯:《日本的思想》,北京三聯書店2009年版,第3頁。

20. 約翰·內森著,周小進、胡應堅譯校:《無約束的日本》,華東師範大學出版社2005年版,第235頁。

21.《國家的獨立和理想》,竹內好著,孫歌編,李東冰、趙京華、孫歌譯:《近代的超克》,北京生活·讀書·新知三聯書店2004年版,第281頁。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。