新之對話施洋、龔志偉:日本八紘一宇塔上的238塊中國文物,應該還回來!-龔志偉、施洋、新之AKIRA

guancha

8月15日,是日本無條件投降紀念日。銘記歷史,勿忘國恥,觀察者網當天特別策劃了《南京照相館》線下觀影活動,並圍繞影片內容展開了深入交流與討論。

活動現場,主持人新之、觀察者網軍事新聞主編施佬,以及上海交通大學戰爭審判與世界和平研究院助理研究員龔志偉,分別從不同角度分享了對電影的解讀與思考。現場觀眾也積極參與,踴躍表達了各自的觀影感受與見解。

8月15日,觀察者網特別策劃《南京照相館》線下觀影活動

中國的抗戰是一個連貫的整體,中國人的命運也是緊緊相連的

新之:首先,衷心感謝各位觀察者網的讀者和觀察員今天蒞臨現場。我相信有不少朋友已經不是第一次觀看《南京照相館》,當然也有一些朋友是首次接觸這部影片。在此,請允許我熱烈歡迎參與本次映後交流的兩位嘉賓:一位是大家非常熟悉的觀察者網主編、軍事頻道負責人施佬;另一位是我們的新朋友——龔志偉博士。他是復旦大學歷史學博士,現任上海交通大學審判與世界和平研究院助理研究員。龔博士的研究方向正是抗日戰爭史與東京審判,可以説與今天的話題高度契合。

接下來進入第一個環節,我們把話筒交給觀眾朋友們。影片剛剛放映結束,相信大家仍沉浸在鮮活的觀影體驗中,一定有許多感受希望分享。

觀眾1:大家好,我是在上海讀書的學生,老家在安徽,但離南京非常近。今天我想分享一個可能有些冷門的知識點。電影中有一段童謠,不知道大家是否還記得?其中唱道:“城門城門幾丈高,三十六丈高,騎花馬,帶把刀,從你家門前走一遭,問你吃橘子還是吃香蕉?”不知大家有沒有注意到,我唱的調子和電影裏的不太一樣?影片中王驍演員用的是比較正統的老南京話發音。其實,南京大屠殺之前的南京話和之後的南京話是有區別的。

在大屠殺發生前,許多南京市民渡過長江向北逃難,逃到了我們俗稱的“江北”,也就是長江對岸。因此,我們那一帶的方言,比如我家鄉安徽和縣,反而更接近戰前的南京口音。家裏長輩曾告訴我:“你現在聽到的南京話,已經跟以前不一樣了,反而跟我們這邊的方言更像。”如果找到當時的影像資料對比,確實能發現和縣話更貼近原來的南京腔。

除此之外,我還想説的是,這場戰爭——以及這部電影——雖然聚焦於南京的一座照相館、一座城市,但抗日戰爭從來不是孤立的事件,它是全民族共同的歷史。我的家鄉安徽也有一段悲壯的記憶:有一位名叫成本華的女烈士,她有一張非常著名的照片——站在朱元璋曾登臨的城牆上,被日軍捆綁着,卻仍面帶笑容。她的丈夫早已犧牲,而她自己也英勇就義。這張照片震撼了很多人。

抗日烈士成本華

所以我想説,從南京到安徽,從江南到江北,從江東到江西——中國的抗戰是一個連貫的整體,中國人的命運也是緊緊相連的。小時候學校組織春遊,我們常去南京大屠殺遇難同胞紀念館悼念。每一次站在那兒,我都更深刻地感受到,我們所有人的歷史是連在一起的,我們的記憶也是相通的。這部電影讓我重新想起這些,也讓這份歷史在我的心中變得更加清晰和真實。謝謝大家。

新之:非常感謝你的分享。這位同學提到的內容讓我聯想到一件事:電影上映後,不少在大陸讀書的台灣學生看完後很驚訝地發現,原來“城門城門幾丈高”這首童謠在台灣也有流傳。很多40歲以上的台灣同胞其實都會唱,但隨着時間和地域的變化,童謠也發生了一些流變。

比如在台灣,很多小朋友唱的時候會把詞變成“城門城門雞蛋糕”——大概因為聽起來更像吃的,童趣之中也帶點可愛的誤讀。這一點恰恰呼應了剛才這位同學所説的:我們中國人始終是連在一起的,歷史記憶也在以一種特別的方式延續。接下來,還有哪位朋友願意分享?

觀眾2:謝謝,我是一名新南京人,今天特地從南京過來看這部電影,其實也是因為很喜歡施佬。這是我第二次看這部片子,裏面有很多細節讓我感觸很深。比如可能不少人都知道,南京有一座“侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館”——請注意它的全稱,並不僅僅是“大屠殺紀念館”。除此之外,南京市內其實還有13處叢葬地。所謂叢葬地,就是大屠殺期間數以萬計的遇難者被集體埋葬的地點。

我家住在南京河西,離我家不到兩公里的江邊就有一處上新河叢葬地。那個地方風景其實很美,現在算是南京房價很高的區域,江邊還專門修建了很棒的自行車道。我常騎車經過,兩邊都是漂亮的公園,唯獨叢葬地那一塊格外安靜、肅穆。這樣的地方,南京一共有13處。就像電影中日本人騎車穿梭的鏡頭一樣,現實中你騎遍南京,這13個地方每一處都埋葬着幾千、幾萬同胞。

這部電影讓我想起從1997年看《七七事變》到現在,我也快四十歲了,從小到大,這類題材的影片總是非常沉重。我們在回顧歷史時,當然要銘記苦難,但或許也不應永遠停留在受害者的視角。我們更應該思考的是如何真正站起來,面對歷史、面向未來。

新之:感謝您的分享,我相信電影中出現的許多地名和場景,都是嵌套在各位南京朋友的日常生活裏的,一定格外有感觸。電影的最後一幕讓我特別感慨,它將現在的城市景象與當年的歷史照片並置對比。

我們常説“山河猶在,國泰民安”,這種跨越時空的對照,更讓人深刻感受到一種滄海桑田、卻仍站在同一片土地上的歷史延續感。剛才這位朋友提到“我們不應只作為受害者”,其實另一方面,作為中國人,我還有一種深切的“幸運感”。

我們經歷了百年來的巨大變遷,所以在2025年的今天回望那段悲慘歷史,才會有不一樣的感受——至少我們已經從深重的災難中走了出來,民族正在復興。而世界上有些民族即便經歷了同等慘痛的歷史,卻仍難以像我們這樣有底氣地回望和敍述,他們還有很長的路要走。好,接下來哪位朋友想分享?

觀眾3:各位老師好,大家好。我是一名新上海人,我的爺爺是山東煙台的老八路軍戰士,在戰場上被鬼子擊中腿部,因傷致殘。可惜我沒能見過他,他在我出生前就去世了。

看完這部電影,我有兩點感想:第一,戰爭不僅包括軍事行動,也包括非軍事戰爭行為。像片中日軍記者在南京進行的所謂“照片取樣”,其實是一場宣傳戰,而隨之實施的“不許可”審查制度,都屬於非軍事戰爭手段。如今日本部分政權勢力甚至主導者仍在否認、掩飾侵略歷史,在我看來,這是一種對當年“不許可”行為的延續,本質上仍屬於非軍事政治行為。但從我們的立場看,這樣的行為毫無意義,也不可能得逞。

《南京照相館》中的翻譯官角色王廣海

第二點源於我以前帶高中生辯論時認識的一位塞爾維亞朋友菲利蒲。他告訴我,在塞爾維亞有一首歌叫做《假如我們像中國人一樣強大》。正如新之老師所説,二戰後的世界歷史上,從遙遠的南斯拉夫到眼下仍在發生的加沙衝突,世界上還存在許多非正義的戰爭、違揹人道的暴行,並未得到應有的、公正的審判——甚至連南京大屠殺,也並未迎來完全徹底的審判。

這部電影讓我產生一個很深的矛盾感:透過翻譯官王廣海的視角,我們看到的是自甲午戰敗、八國聯軍侵華以來不斷挫敗的中國。在1937年的時間節點,當時的中國人根本看不到未來。但我們作為後人,知道歷史是如何發展的。不論是從當年平民掙扎求生的視角帶我們回到過去,還是在今天中國已然強大的背景下讓我們重新回望,這部電影都具有非常深刻的教育意義。

東京審判對南京暴行極為重視

新之:説得非常有觸動。您剛才提到戰爭可以分為軍事行為與非軍事行為,這讓我想到電影中一個值得注意的細節:反派角色伊藤秀夫有一句台詞是:“真好啊,戰爭結束之後我也想去拍電影。”關注這部電影的朋友可能知道,這句台詞其實是有歷史原型的——日本有一位非常著名的導演,在成為導演之前,就曾是侵華日軍中的一員。

所以我們作為普通人,未必需要每個人都扛起槍,也不必幻想穿越回那個年代才能為正義貢獻力量。實際上,在我們日常的每一個細節中,包括所從事的文化工作、參與的輿論活動,都可以為這樣的正義事業作出貢獻。

這也是包括我在內的許多觀眾看這部電影時的深刻感受。尤其我們作為文化工作者、作為媒體人,看到申奧導演在路演中的表達,確實能感受到他們這一代85後導演的不同之處——他們敢於鮮明地提出“輿論戰”這一概念。這部電影的優秀,不僅在於藝術表現,更在於這一代新鋭導演所展現出的文藝思想與文化自覺,令人敬佩。

接下來,我們想請兩位老師從專業角度做一些解讀。首先想請教龔老師,您專門研究東京審判。我們從歷史上知道,從1946年到1948年,遠東國際軍事法庭對日本戰犯進行了漫長而細緻的審判。請問在東京審判中,南京大屠殺是如何被定性的?另外,電影結尾部分呈現的戰犯審判並不是在東京,而是在中國國內進行的。當時國民政府也組織了審判,對部分首要戰犯進行了懲處,但同時也有許多人被輕判甚至逃脱了懲罰。能否請您也介紹一下這方面的情況?

遠東國際軍事法庭Wikipedia

龔志偉:各位晚上好。我本人的研究最初是從東京審判開始的,可以説採取了一種“倒敍”的視角——從日本侵略戰爭的結束,返回到1931至1945年戰爭本身的過程。在東京審判中,南京大屠殺案件的證據組織實際上是由中美兩國檢察官合作完成的,他們共同在中國開展了取證工作。

大約在1946年三四月份,中國檢察官陪同美國的首席檢察官——東京審判由11個國家派出檢察官組成團隊,其中美國擔任唯一首席,其餘均為副檢察官——來到中國,主要在長江流域進行實地調查。最後,他們帶走了十幾位南京暴行的親歷者或受害者,前往遠東國際軍事法庭出庭作證。

到了1946年7月,當時法庭開庭才兩個多月。原本南京暴行並非那麼早進入審理階段,但由於這些證人滯留東京期間生活出現困難、急需回國,流程被提前了,中美檢察官於是在法庭上進行了舉證。可以説,東京審判對南京暴行是極為重視的。

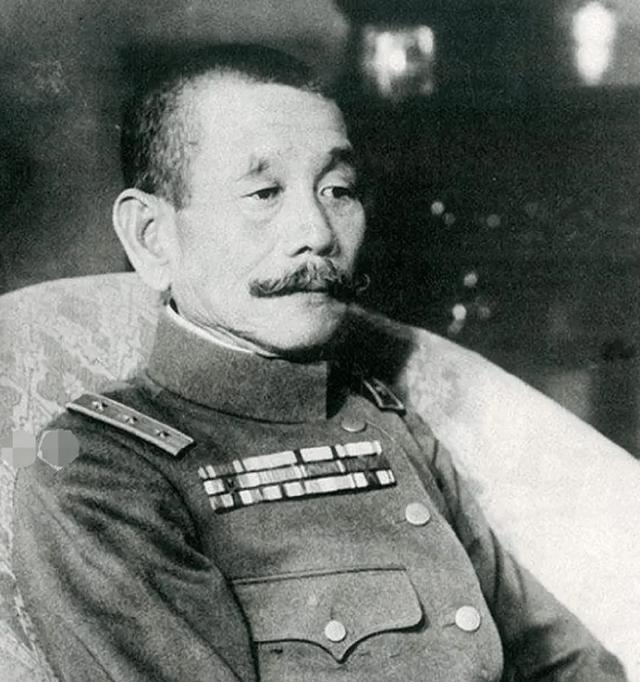

最終,28名被告中有三人未獲判決:一人被鑑定為精神病——是否屬實仍有疑問,另兩人則在長達兩年半(共30個月)的審判過程中死亡。其餘25名被告中,有7人被判處絞刑,其中包括松井石根——電影中演員的形象與他本人略有差異,但片中那張坐在沙發上的照片,確實有真實原型。

松井石根當時是中支那方面軍司令官,該部隊是在八一三淞滬抗戰後由派往上海的日軍編成,最初稱上海派遣軍,後改稱中支那方面軍,即我們通常所説的華中方面軍。不過當時“中支那”主要指上海、南京一帶的核心區域,並非現在湖南、湖北等華中的廣義概念。松井最終被判死刑。

南京大屠殺元兇、甲級戰犯松井石根

另一位是因南京大屠殺被判處死刑的重要人物,是近衞文麿內閣的外務大臣廣田弘毅——電影中有一個坐在汽車內、面對西方抗議者的角色,從形象上看很像近衞文麿,不確定是否以他為原型。廣田是七名死刑犯中唯一的文官,也是整個審判中爭議最大的一人:他沒有軍隊背景,卻被判死刑,主要原因就在於他身為外務大臣,對南京發生的情況知情卻未採取任何行動,也未在內閣中予以制止。最終判決是以6比5的微弱票數決定對其執行死刑。

所以回過頭看,不管東京審判是否由美國主導,它對南京大屠殺的認定是非常嚴肅的。電影中還呈現了1947年國防部審判戰犯軍事法庭(南京審判)的場景,這是戰後國民政府設立的十個審判法庭中規格最高的一個,因其位於首都。片中出現的“百人斬”競賽參與者向井敏明和野田毅——電影中只稱其姓氏——是中下級軍官,戰敗回國後一度隱匿,後來是中國檢察官秘書高文彬先生——中國最後一位東京審判親歷者,2020年9月去世,當年僅20多歲——在報紙中發現相關報道,最終兩人被引渡至中國,在南京審判後被槍決。

影片中使用的正是南京法庭的庭審場景。東京法庭與南京法庭是戰後同盟國處理南京大屠殺案的兩個最重要司法機構。南京法庭判定南京大屠殺的死亡人數為30萬人,指的是平民與被俘士兵——不包括交戰中的軍人;而東京審判認定的數字是20萬人。我們如今常用的30萬這一數字,正是源自國防部南京法庭的判決。

南京大屠殺在日本並非無人知曉的小眾話題

新之:您剛才詳細介紹了兩個法庭對戰犯的審判細節。我們知道,隨着冷戰很快開始,國際局勢發生了巨大轉變,日本與歐美國家從二戰時的敵對方變成了冷戰中的盟友。在此後幾十年裏,日本右翼勢力持續否認南京大屠殺,其中也包括不少右翼學者。

同時,中國對南京大屠殺遇難同胞史料的蒐集整理,以及國際社會——特別是歐美國家——對這場暴行的認知和了解,也經歷了一個逐步深入的過程。能否請您從學者的角度談一談,過去幾十年裏,中日的學術界,尤其是與日本右翼學者之間,是如何圍繞南京大屠殺的歷史事實進行交鋒的?

龔志偉:謝謝主持人。實際上除了交鋒之外,中日學界之間也有不少相互借鑑和學習的地方,這一點我們也應當客觀看待。南京大屠殺在當時其實是掩蓋不住的。就像電影中所呈現的,日軍當時確實試圖封鎖消息,還下令要求回國官兵嚴格保密,但事實上並沒能封鎖住。很多報道在當時就已經流傳出來,也正因如此,戰爭一結束,審判程序才得以迅速啓動。

中國學界對南京大屠殺的研究,大約始於60多年前,也就是上世紀60年代。當時南京大學高興祖教授等人組織開展調查與研究,出版了一本內部發行的著作,一般圖書館可能已經找不到。幾乎同一時期,日本學界也開始了相關研究。戰後日本文科領域,尤其是在80年代之前,基本上是以左翼學者——其中很多是馬克思主義學者——為主流。從洞富雄先生開始,日本在60年代出版了題為《南京大虐殺》的著作,開啓了本國的相關研究。此後六十年間,中日兩國學者不斷推進該課題。對中國大陸學界而言,90年代以後,南京大屠殺研究進入了一個高峯。

日本歷史學家洞富雄日本經濟新聞

日本的學界大致可分為左、中、右三派。左翼學者早期使用“南京大虐殺”或“南京大屠殺”這樣的名稱,與中方一致,但後來逐漸轉向使用較為中性的“南京事件”。單從名稱上看,這種轉變在一定程度上模糊了戰爭的殘暴性和非法性,但並不是所有使用這一稱謂的日本學者都屬於右翼。反過來看,所謂的右翼學者其實也並不代表日本學界的主流。許多右翼論述發表在《諸君》這類非學術性刊物上,內容往往缺乏理性,也不值得認真看待。

另一方面,南京大屠殺在日本並非無人知曉的小眾話題。事實上,大多數日本民眾是知道這件事的,但普遍心態是“知道卻不願多提”。包括對於侵華戰爭與太平洋戰爭的性質,很多普通日本人也清楚侵華戰爭無疑具有侵略屬性——無論左右翼,這一點基本是共識,而太平洋戰爭則存在更多不同解釋。所以並不是日本人完全不知道,只是不願主動觸及。在當今日本政界,南京大屠殺仍是一個非常敏感的話題。

比如日本首相石破茂在815昭和天皇所謂“玉音放送”紀念日提到戰爭創傷,但並未明確承認戰爭責任。近年來日本政界——這裏主要指內閣和天皇——出現一種策略性變化,即刻意強調戰爭帶來的傷痛、表達哀悼,藉此迴避了戰爭責任的追究。

他們不談為什麼會出現這些創傷,不提為什麼原子彈會落下——去年原爆紀念館還獲得了諾貝爾和平獎,但從不追問導致原子彈爆炸的原因。這是一種話術策略,因為作為官方,若直接否認南京大屠殺或731部隊的暴行是不可能的,所以石破茂只説“某些證據不一定真實”,而不敢説“事實不存在”。這種迂迴和含蓄,也非常符合日本民族的整體性格。

八紘一宇塔如今成了和平的象徵,這太諷刺了

新之:非常感謝龔老師的分享,讓我們從學術視角瞭解了日本國內多年來對這段歷史的真實態度。您剛才提到,日本常常高調紀念原子彈爆炸,反覆強調“和平”、反對戰爭,將自身塑造為戰爭中的受害者。這讓我聯想到電影中的一個細節,也是接下來想請施佬為我們解讀的——不知道大家是否注意到,片中日軍在開車時提到了“八紘一宇”這個詞?

電影中,日軍在中國各地蒐集所謂“戰利品”,比如北京的漢白玉、蘇州河堤的石塊,甚至南京明城牆的城磚,用來修建一座塔。據説這座塔至今仍然存在,只是改換了名稱。想請施佬為我們講一講,“八紘一宇”到底指的是什麼?在日本當下語境中,他們又是如何描述這座源自侵華戰爭和軍國主義時期的建築的?

施佬:八紘一宇塔,如今又叫“和平之塔”,確實非常離譜。更離譜的是,它的整體結構幾乎與初建時一模一樣。這座塔修建於日本皇紀2600年,也就是公元1940年——熟悉軍事史的朋友可能知道,那一年日本海軍舉行了盛大的閲兵儀式,以紀念這個所謂的重要節點。

“八紘一宇”這個詞,本質上是日本自己生造出來的,被包裝成所謂“四海一家、統歸於一”的理念,實則服務於其侵略擴張的意識形態。建塔所用的石材主要來自三個地區:早已淪為殖民地的中國台灣、完全被吞併的朝鮮半島,以及當時日軍佔領的中國大陸地區。塔基部分使用的是日本宮崎縣的本地石頭——因為據説天皇祖籍與此有關。外部的裝飾石材則從各地掠奪而來,比如南京的中華門旁的麒麟石刻,被砌進塔中。

塔身正面刻有“八紘一宇”四個大字,周圍還設有代表神道教信仰的四種魂像,其中一座象徵武士的“荒御魂”尤其具有軍國主義色彩。整座塔僅用半年就建成,在1940年11月落成,成為當時日本宣揚國威的政治象徵。

戰後,日本對這段歷史的記載變得模糊不清。沒人清楚“八紘一宇”的字樣是何時被鏟去的,武士像又是何時被砸毀的。日方將其定義為軍國主義用語,甚至在2015年有國會議員提及該詞時,首相當場表現出極為敏感的態度。

然而諷刺的是,這座塔卻在戰後被完整保留下來。在美國佔領期間,它竟未受任何處理,彷彿只是一座普通石塔。到了1960年代,被拆除的部分竟逐漸修復,“八紘一宇”的字樣也重新出現。1964年東京奧運會後,該塔被更名為“和平紀念碑”,但結構與戰時幾乎完全一致。

更令人匪夷所思的是,2015年中國代表團曾在抗戰勝利70週年時赴日,要求歸還塔上來自中國的石頭。日方竟回應稱:“這些石頭是用於紀念戰爭的殘酷、反思侵略的歷史,不宜歸還。”——一邊打着“和平”旗號,一邊拒絕返還掠奪的實物,其態度之偽善,可見一斑。

所以這座塔的存在及其現狀,恰恰印證了龔老師所説的:很多事日本人心知肚明,卻選擇含糊其辭、迴避實質。他們不再提“八紘一宇”,卻仍以“和平”之名保留着歷史的傷疤——至於觀者如何理解,只能留給每個人自己判斷了。

八紘一宇塔

新之:就像您之前在評論中也提到,許多侵華日軍士兵在中國犯下暴行後,彼此間形成了一種默契——回國後絕口不提這些事。

施佬:對,最早一批迴國的人被要求“不要給皇軍抹黑”。什麼叫“不要抹黑”?其實就是自己乾的那些事回去不準説。大家心照不宣地保持沉默,所以和國外相比,日本國內民眾對南京大屠殺的認知反而相對滯後。

一旦再有人煽動,歷史仍可能重演

新之:是的。作為影評人,我認為這正是《南京照相館》做得非常出色的一點。這部電影藴含的信息密度很高,比如藉助劇情引出“八紘一宇”這樣的細節,讓很多觀眾第一次瞭解到這段歷史。影片中還嵌入了真實的歷史照片,還原了軍官的言論和軍隊內部狀況,看得出創作者在劇本階段是真正下功夫鑽研過史實的。不像某些被調侃為“文青式”創作的影片,塞進了太多自我想象的內容,真正懂歷史的人看了只會覺得不倫不類。

剛才施佬也談到了日本目前的狀況,這也引出了我今天想討論的最後一個問題。看完這部電影,我們無不為這段歷史感到沉重和悲痛,但很多人——不論在中國還是日本——都會注意到一種現象:我們在抗日題材作品或歷史記載中看到的日本軍國主義者形象,與今天我們實際接觸到的日本人,感官上差異非常大。現在我們去日本旅行,遇到的日本人往往被形容為“食草系”,待人温和、與世無爭,對政治普遍冷淡,和抗日劇中那種打了雞血般的“太君”形象相去甚遠。

這種反差不禁讓人發問:是不是戰後日本經歷了徹底的國民性改造,已完全告別軍國主義時代?包括日本自衞隊,一方面我們常在新聞中聽到“右翼思想抬頭”“軍國主義復燃”之類的警示,另一方面也有人指出,他們更像是一羣“公務員”,和舊日本軍隊已經截然不同。我們應當如何看待這種認知上的割裂?又該如何理解很多人對日本所抱有的這種違和感?

施佬:坦白説,我自己就時常有這種割裂感。半個月前,我在上海看了音樂劇《千與千尋》,它巧妙地將宮崎駿的電影和久石讓的音樂還原到舞台上,表現形式非常棒,我看得特別開心。為了這張票,我甚至加了一倍價錢,但依然覺得值。

然而,走出劇場時,我的心情卻很複雜——那距離我看完《南京照相館》才不過一週。這兩種感受在我心裏擰巴地共存着,可它們指向的其實是同一個民族。

在我看來,日本至今仍未真正吸取戰爭的教訓。正如今天龔老師提到石破茂和天皇的講話,其實傳遞的是同一種敍事:強調戰後日本的苦難,呼籲珍視和平,卻始終迴避是誰、為何帶來了這些苦難。他們反思的是“戰敗”而非“戰爭”,是“受害”而非“加害”。這種心態導致一個根本問題:日本民眾並未真正認識到“發動侵略戰爭本身就是錯的,且必會自食其果”。在這樣的認知真空中,一旦再有人煽動,歷史仍可能重演。

現在的日本自衞隊和舊日本軍隊看似毫無關係,體制、理念完全不同。但關鍵在於,日本社會始終缺乏對侵略歷史的徹底反省。他們反思的是“第二次世界大戰”,甚至窄化為“太平洋戰爭”,而不是自1894年甲午戰爭起長達半個世紀對亞洲的侵略。我們中國人習慣把這五十年串成一條線——從伊藤博文到三位天皇,從台灣到東北,再到全面侵華——但在日本的主流敍事裏,這些或被美化、或被切割、或根本沉默。

比如,靖國神社問題,我們最敏感的是其中供奉着甲級戰犯,但日本人幾乎不提的是,那裏同樣合祀着甲午戰爭、日俄戰爭乃至殖民時期的陣亡者。他們不是反思“侵略有罪”,而是哀悼“戰爭失敗”。《坂上之雲》那樣的大河劇,拍得熱血昂揚,把小國的崛起講述得令人振奮,卻對背後的殖民與壓迫輕描淡寫。

日劇《坂上之雲》

所以説,這種割裂感是真實存在的,也幾乎是必然的——因為他們的歷史認知本身就是斷裂的、選擇性的。而可怕之處也正在於此:如果有一天又有人用“國家榮耀”之類的話術包裝野心,誰能保證,現在的這些“食草系”日本人,不會再一次被推上那條道路?

新之:最後這個問題我也想請教一下龔老師。您剛才提到,日本的一些所謂右翼學者其實在學術界登不上台面,算不上主流。我們有時在網上看到一些極端右翼分子,就像施佬所説的,有些人會cosplay成舊日本軍人的模樣,還有一些人開着類似黑社會的宣傳車,上面塗滿軍國主義符號。常有日本人解釋説,“我們普通日本人根本不理他們,覺得這些人就像瘋子,只是極少數”。從學者的角度看,您如何評價這羣顯眼、令人反感、但似乎又不屬於主流的邊緣羣體?

龔志偉:確實,戰後日本在美國主導下進行了憲政體制改革,如今的日本與1945年以前的“日本帝國”在制度上已有本質區別。從文化精神層面看,那些穿着舊日軍服在靖國神社外活動的老年人,如果是當年的侵華日軍,至少也95歲以上了,這一代人已經老去。

日本社會存在形形色色的言論,這類極端右翼的確不能代表主流,但很多人可能心態上是“雖不公開贊同,但也不強烈反感”。另一方面,日本也有很多進步的左翼學者,他們常年自發甚至自費調查日本的戰爭罪證,包括南京大屠殺和生物化學戰。不少來自東京大學、京都大學等頂尖高校醫學部的教授和醫生也參與其中,有些人出身優渥,仍堅持從事這類實證研究。

所以説,日本1億多人口中各種聲音都存在。主流民意雖未必有非常明確的主張,但對右翼言論大多也並非深惡痛絕。在戰爭反省問題上,我記得2015年時,當時的平成天皇曾在新年感言中簡短提道:“希望日本人能銘記自‘滿洲事變’以來的一系列戰爭。”這可以看作他以個人身份表達了對日本自1931年起所謂“十五年戰爭”或“亞太戰爭”的反思意願——儘管天皇在日本憲政中不具官方政治職能。

總而言之,日本社會是多元複雜的。對於我們中國人而言,正如電影最後所強調的八個字:“銘記歷史,自強不息”。做好這一點,才是最根本的。

新之:龔老師總結得非常好。相信今晚的觀影結束後,在座每位觀眾心中都會留下這八個字。銘記歷史,更要通過我們當下的行動去踐行——在各目的崗位和能力範圍內,做出自己應有的貢獻。再次感謝今天所有朋友的到來,謝謝大家!

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。