花舞影|向天再借五百年:玻利維亞“社羣社會主義”理想的興衰

guancha

【文/觀察者網專欄作者 花舞影】

8月18日凌晨,玻利維亞新一屆總統選舉結果初步揭曉。

自2019年政治亂局奪回政權、在未發生政變的情況下,執政的“爭取社會主義運動”(MAS)這個提出玻利維亞“社羣社會主義”道路的政黨一潰千里,徹底喪失了政權。

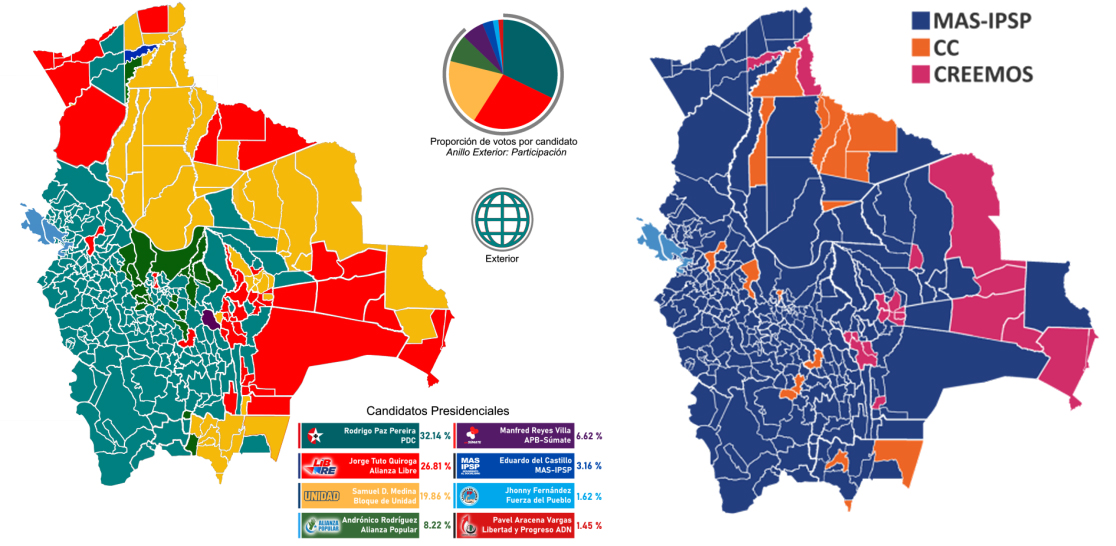

以市鎮計的第一輪總統選舉結果(左)。相比2020年的大勝(右),MAS(鈷藍色)今年僅在北方貝尼省一個鎮佔優,成績甚至不如從自己旗下叛出的“人民聯盟”AP(草綠色)。

筆者上次在玻利維亞時還是莫拉萊斯末期,見過從首都拉巴斯一直延伸到邊遠小鎮的“EVO 2020”標語。世易時移,拉美一個堅持左翼道路近20年、兩任最高領導人都曾自稱為“馬克思主義者”的政權按部就班地被推翻,終歸是令人惋惜的。尤其考慮到,雖然西方媒體極力渲染“玻利維亞經濟崩潰”“左派候選人受到萬眾唾棄”,但此次首輪選舉的廢票率高達20%,超上次近7倍,幾乎與第二名得票數相當!此外,首輪未決出人選、兩名晉級者得票在同一量級、原本被視為“右翼整合方案”的Unidad遭淘汰等,均顯示選民對右派提供的“解決方案”並無共識。

應當承認,由於石油天然氣產量下滑,外匯儲備告急的玻利維亞確實正在經歷經濟和財政危機,關注過的外界各方也早就判斷出左派會垮台。然而,筆者個人認為,這次MAS選舉大敗與經濟問題的關係被想塑造“社會主義導致治理失敗”敍事的西方媒體嚴重誇大了。“MAS崩盤”與經濟危機是兩個幾乎平行的事件,早在選前很久,這個曾豪言要讓“印第安人統治500年”的執政黨,就已親手把前途搞壞了。

本文試圖從MAS建黨歷史及其與玻利維亞印第安人的關係源頭入手,針對這次選舉,提供一個BBC、CNN採訪畫面之外的,遠景範圍大得多的視角。

背景:玻利維亞的原住民國情

説起“印第安人”——美洲大陸最初的主人,我們總是默認他們已經被滅絕、被邊緣化到各種保留地,現代主權國家的政治舞台早已與他們無關了。

其實,美洲國家的原住民狀況是互不相同的。如果把視線移出富裕的北美,我們會意識到,秘魯、玻利維亞、巴拉圭等都是“印第安人主體社會”的倖存者,其中玻利維亞可能是唯一“在某種劃分方式下仍以土著習俗生活的人”人口占比超過簡單多數的主權國。

為便於理解這個國家從古到今的政治流變脈絡,尤其MAS“印第安社會主義”意識形態的發展歷程,最好簡單回顧其人文地理和原住民的基本情況。

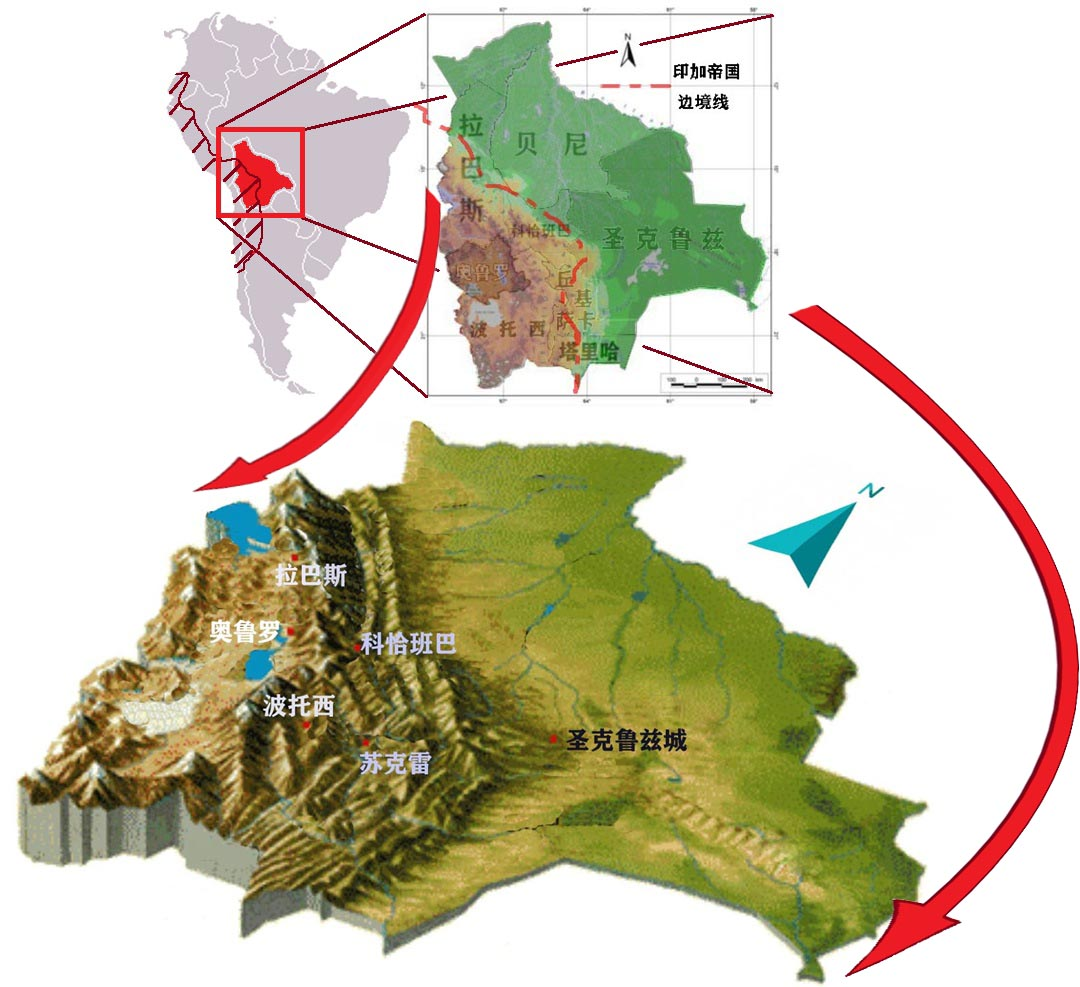

玻利維亞位置與海拔地勢示意圖,注意將國家一分為三的安第斯山脈東支(“山谷地帶”)

玻利維亞位於南美洲中部秘魯與阿根廷之間,面積約100萬平方公里。雖然稱不上美洲地理環境最多樣化的國家,但玻利維亞的地形海拔高度自西向東快速降低,並據此分為各自連通且相互割裂的三層(見上圖):

西部安第斯山巔寒冷的“高地平原”(Altiplano,我國地理教材譯為“玻利維亞高原”,海拔3000-4000米);

中部安第斯山脈東側分支穿過,氣候温和的農業中心“山谷地帶”(Valles,海拔1500-3000米);

以及,地勢平緩、氣候生態環境複雜的“低地”(Llanos,海拔可低至100米以下),包括北部的“莫霍低地”(貝尼稀樹草原)、亞馬孫雨林、東北部的“奇基塔尼亞”(低地乾旱森林)和東部的大查科地區等大片國土。

一方水土養一方人,三條地帶養育了民俗特徵各自不同的傳統人口:

1.艾瑪拉人

玻利維亞西部的安第斯山區是人類幾個獨立文明的誕生演化地之一,是蒂瓦納庫等考古文化的搖籃和多個發達族羣的共同家鄉。

印加帝國建立前夕,使用艾瑪拉語的族羣可能生活在今天的秘魯高地庫斯科到阿亞庫喬一帶;隨着説克丘亞語的庫斯科王國崛起,這些人逐漸被打到自己起家的聖湖——的的喀喀湖以南,最終定居在相比秘魯內陸高地海拔更高的“高地平原”深山中,在此過程中臣服和接受了庫斯科印加人的文化,被後者稱為“南方人”。

克丘亞語“南方”讀作“庫亞”(Qulla)。當超越庫斯科界限的龐大多民族國家——印加帝國“塔萬亭蘇玉”(意為“四方大地的聯盟”,由88-100個省組成東西南北四個大區)形成時,艾瑪拉人成為其治下最大的非克丘亞語少數民族,他們的土地(包括所有更南方向的新領土)被定為“南大區”,即今天作為民俗概念的“庫亞蘇玉”(科利亞蘇尤)。

2.克丘亞人

印加帝國實行類似屯田的米特瑪制度,不斷將最忠誠的族羣(大多説克丘亞語)遷到新打下的土地實邊。這使得各種“克丘亞人”今天分佈在北至厄瓜多爾、南至智利阿根廷綿延數千公里的廣袤地域上;在廣袤的南大區,遷入者多定居氣候較好的玻利維亞谷地務農,生產土豆、紅薯、玉米、藜麥和各種經濟作物,以及神聖的祭司用品——古柯葉。

古柯葉泡水可以緩解高原反應,在當地民俗中佔據茶葉的生態位。但古柯種植和採收高度勞動密集,因此成為印加政府的一種“以工代賑”,大部分古柯農更接近僱工。這種特徵一直延續到當代。

3.低地土著諸民族

這些民族中規模最大的三個——奇基塔諾人、莫霍人和瓜拉尼人,分別組成了前文中組成玻利維亞低地三個代表性地區的主體人口。然而,他們只是這一分類的部分圖景,今玻利維亞共有約30個低地土著民族;與很早就進入銅石並用時代和國家文明的安第斯土著不同,他們多系域外遷入,自近代以來已知的原生社會結構落後、大多規模極小,語言風俗卻相當多樣化。

目前玻利維亞36個本地土著民族中最大的五個。其餘民族人口均低於2萬人。

近代玻利維亞東部土著經歷了與山區土著(印加人)完全不同的演變歷程,他們與印加文明要麼完全無接觸,要麼口述歷史可追溯到15世紀末的血仇。後者例如瓜拉尼人,既仰慕富庶發達的印加帝國,認定其為本民族神話中的“無惡之地”;又不斷對其襲擾以劫掠財產,印加人始終未能將其消滅。

隨着16-18世紀白人傳教士逐漸深入這些沒有國家政權的“荒蠻之地”,除個別特例外,多數東部土著很快被更加發達的歐洲文化收服。他們在與歐洲人漫長的交流通婚中學會了穿衣服、通過奴隸販子學會了商業,通過總督府瞭解了政權組織;這種歷史比較符合殖民主義的“野蠻-文明”敍事,他們因此對殖民者和天主教的“歸順感”也確實多強於安第斯土著。例如,1524年一個葡萄牙人來到巴拉圭想招兵從東方進攻印加南大區(科利亞蘇尤),竟組建了一支數萬人的瓜拉尼土著大軍。這是歐洲人第一次染指印加帝國,但入侵被印加駐軍輕易擊潰。

“社羣社會主義”發展史和MAS的“西部山區土著”底色

1531年,皮薩羅取捷徑綁架了印加皇帝阿塔瓦爾帕,這種“奪舍”式征服使西班牙人接管了其大部分國家機器。1538年,駐守高地邊境的印加南大區軍隊在皮薩羅兄弟貢薩羅授意下,攻打山下的宿敵阿拉瓦克-瓜拉尼各部落向東擴張,開啓了現代玻利維亞前身——秘魯總督府查爾卡斯省的序幕。

查爾卡斯後來演變為“上秘魯”,1776年從秘魯總督區劃歸南方的拉普拉塔(意為“白銀”,涵蓋今阿根廷等)總督區,但對後者毫無認同感。1825年,上秘魯精英們開會決定建成獨立於秘魯和拉普拉塔的主權國,至此,當時主要人口聚居的安第斯山區、繼承自西屬秘魯時代“殖民成果”——“莫霍領地”的北方稀樹草原與部分雨林、繼承自拉普拉塔時代“殖民成果”——“奇基塔諾領地”的今聖克魯斯省,以及繼承自早期攻佔瓜拉尼人土地“殖民成果”的大查科被人為捏合在一起,形成了一個新國家。

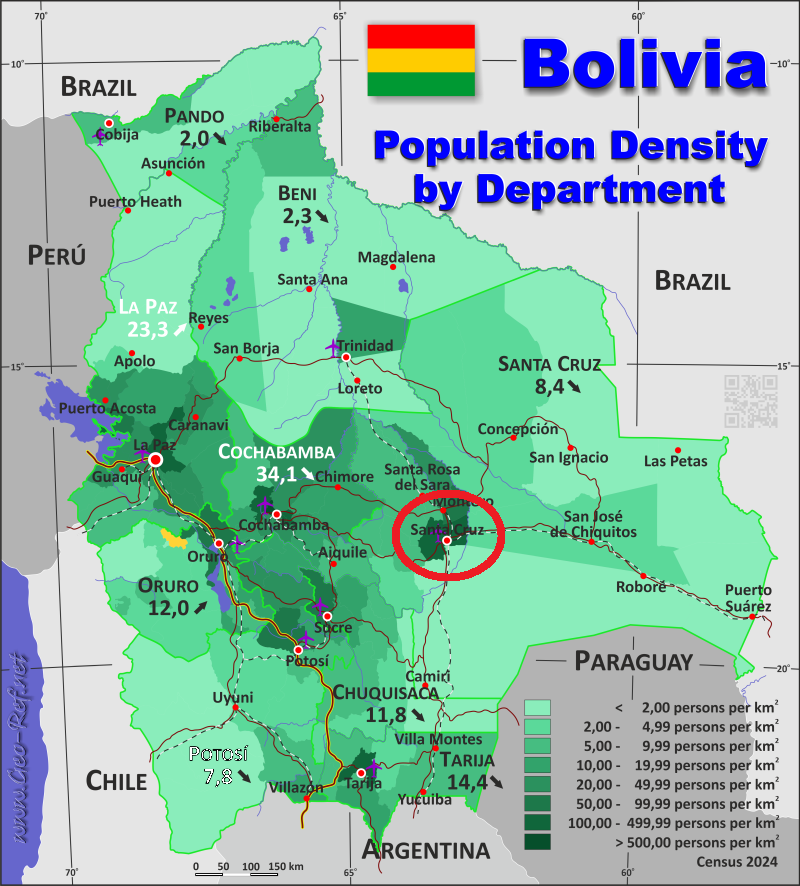

上述玻利維亞前五大土著民族的地域分佈。注意其與所在地海拔的相關性:“艾瑪拉高原、克丘亞山谷、東部土著低地;高原人多、山谷人極多、低地人少”

這種“捏合”塑造了當代玻利維亞的基本特徵:

1.土著、“土著認同較強的混血”和舊黑奴後代(多已被前兩者文化同化)主導西部安第斯山區農村的局面沒有改變,白人、“定居者後裔認同較強的混血” 與來自日韓等地的新移民集中在少數大城市。由於與秘魯庫斯科-普諾一帶密切的傳統聯繫被國界切斷,西部山區喪失了以前的經濟活力,但也更接近自然經濟,可相對隔絕地自發運行。

2.相比多有印加傳承痕跡的西部山區城鎮,東部低地的少數大城市(以聖克魯斯為代表)實際上是殖民者開荒出來的定居點,因此被殖民者後裔及與他們文化聯繫更深的混血人口高度主導。個別適宜現代工農業的地理環境被其開發,產生了一些類似早期北美殖民地的資本主義工商業。

3.東部低地廣袤的邊境地區幾乎完全被已近代化、未完成近代化甚至仍與世隔離的土著佔據。例如佔國土面積33%的聖克魯茲省,土著民族雖然絕對數量很少,但在邊遠縣鄉人口占比常高達90%以上甚至100%,與混血主導新興資本的“土地爭奪戰”中面臨各種潛在威脅,但也有更明顯的進城工作機會。

4.東部工商業經濟活躍,人口也快速增加,聖克魯茲一城即佔據全國人口1/5,在山區的傳統國家腹地外形成了一個重商主義、理念偏右的票倉。但東部經濟活動多“兩頭在外”,與巴西、巴拉圭鄰國聯繫緊密程度遠勝本國西部山區,居民政治觀念受這些外國(尤其傳統上反共親美的巴拉圭)影響較深,且高度依賴通暢的公路物流。

玻利維亞包含非土著的人口分佈,人口最密集的反常小塊(紅圈中)為聖克魯茲都會區

這些背景有助於解釋本節的主題:MAS最初是如何形成,又是怎麼選贏的?

自獨立以來,少數歐裔白人和“歐化”混血精英統治着少數早期殖民點形成的大城市,克丘亞-艾瑪拉土著為主的農民過着“半近代”生活,缺乏剝削價值的東部土著人則被丟棄在蠻荒時代的“風俗與慣例”(usos y costumbres)裏“自治”,形成了俗稱“協和不平等”的分層社會。

隨着歷史進入20世紀和拉美共運興起,玻利維亞土著的主體意識逐步覺醒。他們發現,“文明社會”與“擁抱歐洲宗教文化”並不是完全等價的;作為世界上碩果僅存的“印第安認同主體”區域(根據2001 年人口普查結果,62%的玻利維亞人自認為土著)之一,他們本應有資格維護自己族羣的信仰和尊嚴、繼承自己的傳統,發展自己的文化,甚至推出有自己土著認同的代表統治國家!

作為當時山區原住民社區的最大公約數,繼承自1536-1572年“印加抵抗記憶”和1780-1783年印第安人大起義的“安第斯彌賽亞”思潮迎來了緩慢的地下復興。

1980年代,玻利維亞親美獨裁政府終於被推翻,但這不過是一種買辦秩序換掉了另一種買辦秩序。1985年的新自由主義改革進一步強化了國家依賴礦業開採出口的單一結構經濟,玻利維亞豐富的礦產資源被跨國公司低價掠走,洋人大發橫財,買辦政府跟着喝湯,給人民尤其礦區土著留下的,只有挖空的礦山、被破壞的生態環境、鏽蝕的礦車鐵路,以及國際上一個“捧着金飯碗的乞丐”惡名。

波託西省烏尤尼小鎮附近的知名景點——因採礦業衰落形成的礦車墳場

在這樣的局勢下, MAS——“爭取社會主義運動黨”登上了歷史舞台。

由於1985年改革事實上消滅了國營的玻利維亞礦業公司COMIBOL,成千上萬的礦工被迫走下礦山,幹上了早在印加帝國時代就用於安置失業人口的古老工作——古柯農。

(警告:古柯Coca就是“可卡因”中的“可卡”。秘魯、玻利維亞高地土著對古柯茶的傳統飲用是其加入《麻醉品單一公約》時聲明的例外,古柯茶在我國和包括智利等接壤鄰國在內非安第斯山區文化的國家均違法,去當地旅遊出差切勿攜帶出境!)

工人背景的古柯農羣體快速增長,使“農業工會聯合會”(CSUTCB)等革命組織也急劇擴張。由於古柯是安第斯土著文化的關鍵消費品,古柯農則遭到當時政府和美國緝毒局的壓迫屠殺,雙方天然聯合在一起,後來與急需擴大政治影響的東部低地土著也建立了合作關係,三方在1992年成功發起了名為“土著人民500年抗爭”的聯合示威運動。

1992年5月,“玻利維亞工人中央”(COB)第九次代表大會通過了“工人與原住民團結創建政治工具”決議,標誌着玻利維亞“社會主義者-印第安人”聯盟的誕生。

以兼具“(西部山區)土著文化關聯”“僱傭工人”雙重身份的古柯農為媒介,社會主義理想與土著人基本盤的聯盟,將城市工人、農業僱工、傳統農民(安第斯土著,有典型農民身份與“維護民族文化”雙重訴求)、農村婦女和左翼女性知識分子(通過事實上的婦聯“瓦圖麗娜·茜颯協會”)以及想參與現代化進程的東部土著全部交聯在一起,形成了整個社會下層階級空前的大聯合,從而突破了大多數亞非拉國家共產主義-社會主義運動中“革命組織”長期停留在“一小撮大學脱產網左清談”俱樂部的局面。

世紀交替之際,在拉美粉紅浪潮助推下,作為上述大聯盟“人民主權政治工具”的MAS以其“兩個代表性”(工人+土著)和“雙層政綱”(與馬克思主義相通的長期社會理想+相對現實主義的温和經濟政策)強勢崛起。

1998年,前獨裁者烏戈·班塞爾當選玻利維亞總統,上台後為取悦克林頓,不僅無視安第斯文化飲古柯茶的千年傳統推行所謂“零古柯”,而且大肆出賣公共服務和自然資源,先後引發了科恰班巴“自來水戰爭”和坑死其繼任者的“天然氣戰爭”。在右派送來的大好形勢下,MAS從1990年代初的市級選舉得票低於1%迅速發展到2002年問鼎大位名列第二,並在2005年大選中一錘定音成功奪權。2006年1月,莫拉萊斯就任總統,開啓了延續至今年的“社羣社會主義”時代。

值得注意的是:作為一個“印第安人+社會主義者”聯盟形成的黨,MAS對“印第安人”基本盤的依賴,遠高於依賴社會主義意識形態。

這種偏向性可從兩個例子看到。

第一個例子是關於玻利維亞民間對“共產黨”接受程度的。

MAS,亦即最初的“人民主權政治工具”(IPSP)雖然黨綱沒有“共產主義”四個字,但它自建黨至今的幾乎每一個主要領導人——莫拉萊斯本人、阿爾瓦羅·加西亞(他的副總統)、阿爾塞(現任總統)——都曾在某個場合公開自稱為某種“共產主義者”(雖然並不都是嚴肅的)。

2009年名場面:莫拉萊斯在蘇克雷宣佈“老子是馬克思主義者、列寧主義者、共產主義者”

由於玻民間在獨裁時代遺留的反共思想鋼印,具有這種背景的MAS自然不受待見,先後以“人民主權大會”和“人民主權政治工具”名義登記建黨均被駁回。這時領導層發生了分化,多數派收購了一個有合法登記的殭屍黨“長槍黨爭取社會主義運動分支”借殼上市,最終形成了現在以MAS為第一簡稱、以藍色而非紅色為象徵(均繼承自這個長槍黨)的MAS-IPSP;少數派拒絕與長槍黨(帶有法西斯名聲的)遺產沾邊,轉投當時因歷史原因保有資質、但運作舉步維艱的玻利維亞共產黨(PCB)。

結果是,在本世紀初拉美左翼和MAS大發展的環境下,PCB居然在2003年宣佈註銷,在順風局把自己玩死了!

第二個例子是,MAS的早期選舉勝利,建立在另一個印第安人草根政黨——“祖國良心”(CONDEPA)的突然瓦解上。

“祖國良心”是前述“安第斯彌賽亞”思潮催生的第一個“艾瑪拉民族自己的黨”。它沒有成熟的意識形態和政綱,更接近一個民粹老鄉會,但它發明了一系列吸引艾瑪拉人的選舉操作:在蒂瓦納庫遺址(玻利維亞最著名的前印加考古文化、印加文明先導者之一)宣佈建黨;將原本(以西班牙後裔視角)有爭議的圖帕克·卡塔裏樹為艾瑪拉民族英雄;可能是最早在政治宣傳中塑造出了前者的“起義軍旗”——七彩花格旗(Whipala):

“祖國良心”提倡的“印加南大區”花格旗

由於與民間早已存在的“安第斯土著文明覆興”願望暗合,僅靠這些高度務虛性、表現性的工作,“祖國良心”就得到了艾瑪拉人廣泛支持,在1989年以來的三次大選中均獲得了15%左右(幾乎與純血艾瑪拉族的全國人口占比相當)的普選票。

然而,1997年“祖國良心”極其短視地選擇了支持班塞爾,換取自己進入內閣當官。班塞爾上台後倒行逆施迫害土著人,使“祖國良心”在同胞中迅速信譽觸底,與PCB同一年退出了歷史舞台。大批曾投給他們的艾瑪拉人選票因此被釋放出來在2005年轉投MAS,直接將莫拉萊斯保送上了1980年代以來第一個“首輪即當選”的總統寶座。

可以看出,首先、直接在MAS選舉中發揮作用的,是它的“印第安人”標籤;確切説,主要是後者的情緒價值;而這種情緒價值還優先作用在西部。

莫拉萊斯上台後,除了經常被提及的油氣國有化等外,還有一個事實上對他個人鞏固選票很重要的政績——將自尊、榮譽感和本土歷史敍事賦予了土著人。

2009年玻利維亞修憲,將國號由“玻利維亞共和國”改為“多民族玻利維亞國”,授權東部土著建立“民族區域自治”政府,花格旗也被進一步拔高為“安第斯文明的象徵”,定為有法律效力的玻利維亞第二國旗:

2010年代至今玻利維亞的警察臂章,玻利維亞三色旗與印加南大區花格旗並列

事實上,花格旗作為一種安第斯民俗文化真實存在,但已知最早的文物圖案出現在蒂瓦納庫遺蹟古柯袋而非任何旗幟上,沒有證據顯示它曾有什麼特殊含義。莫拉萊斯實際上是為自己的克丘亞-艾瑪拉同胞們整出了一個滿足土著情緒價值的人造奇觀。

從巨大的“土著風格”人民宮到“圖帕克·卡塔裏”衞星,從圖中農村扶貧到“包容性發展”(具體內容可以認為是各種字面意義上的DEI),這種“情緒價值奇觀建設”貫穿莫拉萊斯領導國家的14年。

與此同時,莫拉萊斯任命了一位在第三世界國家可遇而不可求的馬克思主義、温和派、經濟領域、技術官員——路易斯·阿爾塞——擔任經濟部長,以油氣國有化作為他發放各種福利補貼的財政基礎,促成了經濟穩步增長、貧困率下降,從而在東西部土著基本盤之外也獲得了廣大混血底層的支持。

然而,莫拉萊斯的假天主教信仰(實際上他顯然信奉艾瑪拉人傳統的泛安第斯宇宙觀,天主教只是他拿來應付“主流社會”的幌子)和“印第安人500年翻身”敍事重塑運動,被許多宗教右派認為是在挖“現代玻利維亞”這個國家的根。右派不介意考迪羅或者法西斯獨裁者,但對“一個社會主義者搞威權”必欲除之而後快。

與此同時,由於MAS很大程度上借“印第安人民粹”上位,莫拉萊斯個人作為安第斯土著的“彌賽亞化身”發揮着不可替代的旗幟作用。一旦他退休,這一勢頭必被重創。結果是MAS不惜撕毀自己舉辦的2016年公投結果,讓莫拉萊斯連續兩次食言而肥,在一定程度上撕裂了非核心支持者。

2019年大選前夕筆者在拉巴斯拍到的莫拉萊斯宣傳海報。

2022年,美國芝加哥大學《政治學刊》發表的《選票延遲計票結果與選舉舞弊》論文詳細覆盤了玻利維亞的2019年大選,認為當年開票進程中類似“拜登折線”的莫拉萊斯得票延遲後飆升“可以得到非舞弊的解釋”,而所謂“延遲計票可疑變化”其實都是“選舉觀察者一方的方法論和程序錯誤”造成的。雖然這篇文章的錄用時機有為美國自己的大選結果背書之嫌,但論文本身早在美國2020年大選前已完成,其作為單純學術分析對玻利維亞的結論並非不可信。

也就是説,2019年,莫拉萊斯可能確實並未在選舉中作弊,反對他連任的人確實只佔少數;然而,他們在特朗普政權豢養的NGO和媒體輿論戰鼓譟下,以類似羅馬尼亞劇變的流程借謠言掀了玻利維亞選舉體制的桌子。

2019年底,莫拉萊斯“北狩”墨西哥,但他的競選對手梅薩竹籃打水一場空。同屬反對派的時任參議長阿涅絲按繼任順位,直接“摘桃”成為臨時總統。

後埃沃時代,MAS自身犯了哪些錯誤?

由於阿涅絲在右派中本就根基淺薄、加上對抗疫情失敗,她本人還中了MAS扔出的“盤外招”,她領導的過渡政權不到一年就被推翻。MAS推舉的阿爾塞在2020年大選中高票直接當選總統,選舉結果獲得拉美各國和包括西方在內的國際社會一致認可,“社羣社會主義”回到了玻利維亞。

2020年11月,阿爾塞(中)宣誓就任玻利維亞總統。

然而,這場“撥亂反正”是有缺陷的。玻利維亞並未“迴歸正常”,而是進入了“後埃沃時代”:助推阿涅絲垮台的經濟疲軟並未好轉;慘敗後的右派勢力痛定思痛進行了重新整合;石油天然氣等大宗產品價格下跌,政府缺乏外匯;特朗普“復辟”後美國對拉美左派的顛覆活動劇增,表現出政治魔怔而非經濟務實驅動的仇恨態度。

在這種內外環境下,MAS遭到一些選舉挫敗並不稀奇。但為什麼會徹底崩盤呢?

筆者想提出以下幾個方向。

首先,變局中,黨代表的首先是“社會主義”還是“印第安人”?

阿爾塞不是沒有意識到自己取代莫拉萊斯導致MAS兩重理念支柱分離的問題。他在2020年選定的副總統楚奇宛卡(Llawi Chukiwanka,意為“金石鎖”)是一位艾瑪拉族人類學家、參加過“土著人民500年抗爭”的革命元老,具有強烈土著和印加文明認同,信奉基於安第斯傳統的“美好生活社會主義”意識形態。

説起來,這位楚奇宛卡可能是世界上最早(2006年擔任莫拉萊斯的外長時)因“以DEI之名向政府機關裏塞不合格少數族裔”(艾瑪拉土著)而出名的政治家之一。擔任副總統後,他甚至主導了一個項目,繞過玻利維亞國徽,為本屆政府設計了一個基於安第斯文明傳統標誌Chakana(印加十字)的“政府徽”:

玻利維亞法定國徽(左)與本屆阿爾塞-楚奇宛卡政府的“政府徽”(右)。目前玻利維亞所有新頒佈的政府(包括使領館)文件上都使用後者,前者已基本被架空。

然而事實證明,在這個選民高度陣營化、情緒化的國家,無論他還是阿爾塞,都無法復現莫拉萊斯那種經過十幾年統治已獲得“安第斯彌賽亞”情緒認證的土著合法性。

相比於需要戴着金胸掛Cos土著貴族的莫拉萊斯,阿爾塞可能有真正的安第斯藍血:他母親的父姓“卡塔庫拉”(Qataqura)在克丘亞-艾瑪拉語中是一個貴族保留名,以之作姓的主要是一個秘魯-玻利維亞邊境的庫拉卡家族。他們享有的土著貴族特權從印加時代一直延續到拉美獨立,西班牙帝制被推翻。

問題是,在現代拉美,種族以認同為準,身份都是自己給的。玻利維亞的土著身份尤其如此,你自稱土著,穿得像土著,過土著的“組織生活”,就被統計為土著:

扮成印加帝國高級幹部的神將太子(Apu Mallku,艾瑪拉最高領袖榮譽頭銜)埃沃·莫拉萊斯。這種cosplay愛好與另一個“印第安人”莫迪還真是一筆寫不出兩個“莫”字。

阿爾塞是前者執政時玻利維亞經濟發展奇蹟的主要實際締造者。他具有科學社會主義長期信念,又會引用馬恩的“生產力發展是質變前提條件”來支持自己目前相對温和、不那麼一切戰術轉國有化+發福利的經濟政策。

然而,阿爾塞雖然派人把自己放進了維基百科“玻利維亞土著統治者”分類裏,但相比中學學歷的艾瑪拉農村孩子莫拉萊斯,他的英國碩士學位、教授頭銜、西裝革履金絲眼鏡,都讓人根本無法相信這一點。由於沒有任何跡象表明阿爾塞自認土著或驕傲於自己的“卡塔庫拉”血統,他也從不去土著社區拜碼頭,公眾只認莫拉萊斯是土著人,阿爾塞的角色始終是“沒有種族標籤”。

這兩個人對於MAS,合則兩利,分則兩敗俱傷。他們近兩年為了爭奪本屆總統候選人資格,恰恰就“分”了:通過攻擊阿爾塞(以及其他許多MAS領導人),莫拉萊斯算是為自己提純出了“結晶粉”,卻丟失了相對冷靜或關注利益的中間選民;如果説去年今年兩次失敗的“復辟”行動還可以説是合理爭權,他最新發動的“廢票運動”無異於保送右派上位——無論右派鬥成什麼樣,MAS完蛋已經可以預見了。

莫拉萊斯在攻擊阿爾塞時,口不擇言扔出了一堆“新自由主義”、“玻利維亞的萊寧·莫雷諾(背叛左派的叛徒接班人)”等標籤。這些標籤被攻擊阿爾塞的右派充分利用,結果,缺少死忠羣體、輿論塑造力較弱的阿爾塞既為經濟問題背上了“左派政策”的鍋,又在觀念上背上了“右傾叛徒”的鍋,終於心力交瘁,宣佈了退選。

“信奉社會主義的知識精英”與“草根印第安人的親切領袖”相互拆台,最終造成的是共同的人設塌房。今年MAS最終推出的候選人是一個無名之輩,還受到莫拉萊斯“廢票運動”和另一分裂派干擾,只獲得了3%的選票。

其次,經濟問題對(西部)土著基本盤與外圍支持者的影響截然不同。

玻利維亞近年的財政困難固然是MAS大敗的經濟基礎因素,但筆者懷疑,經濟問題對大選的技術性影響很可能被嚴重誇大了。據筆者所知,玻利維亞經濟問題主要是國有的天然氣和礦產資源價格波動,引發財政困難、國家外匯見底,發不出燃料補貼(燃油短缺)導致了物流崩潰和通脹,是單一資源出口經濟小國的通病,根本不是政策調整能立竿見影解決的。

與此同時,總統選舉也並不需要抓住所有人,玻利維亞這種兩輪制選舉,只要抓住百分之二三十的選票即可衝入第二輪,在右派本次形成合力再度失敗、三個政黨互相分票拆台的情況下,MAS並非沒有可能在經濟危機中逆勢獲勝。

由於本文一開始提到的玻利維亞基本國情,物流崩潰、燃油缺乏、運輸車隊被扣等事件對各地域的影響差別很大。受影響最大的是工商業發達的聖克魯斯,該地從來就是反MAS右派的鐵票倉;對本就交通不便、道路基礎設施甚差的安第斯山區破壞力反而相對有限。科恰班巴這種土著聚居地,直到最後仍是支持和捍衞莫拉萊斯的堅強堡壘。與此同時,西部山區物流問題的很大一部分額外原因是莫拉萊斯號召土著設置的路障,而這純粹是阿爾塞和莫拉萊斯分裂造成的“人禍”。

再次,被過度拔高、卻未建構清楚的“泛”土著政治正確,催化了黨對東西部土著代表性敍事上可被利用的矛盾。

如前所述,克丘亞-艾瑪拉人與東部低地民族,無論在歷史記憶中還是當今政治訴求上,一直存在一定程度的矛盾衝突。

玻利維亞兩大土著組織:“貢那瑪古”(左)代表佔土著壓倒多數的克丘亞-艾瑪拉人,“土著人民聯合會”(右)代表廣大東部低地土著。

東部土著原本是堅決支持MAS和莫拉萊斯的。莫拉萊斯上位後,一開始還能主動照顧他們,原本玻利維亞官方語言共有西班牙語、克丘亞語和艾瑪拉語三種,莫拉萊斯上台後一口氣將剩下36種土著語言全部提升為官方語言,使玻利維亞一躍成為世界上官方語言最多的單一國家;編寫民族團結教材,從小學起就強調東部土著與克丘亞-艾瑪拉人一律平等;將生長在東部的坎圖花和帕圖花設為國家象徵,如此種種,不一而足。

然而,土著的現實權益訴求未必總是與土著政府合拍的。

一方面,由於美國毒品需求,位於科恰班巴北部低地、並無古柯茶文化的查帕雷縣幾十年間被搞成了一個地下古柯主產區,有人估計當地90%的古柯產量最終被製成可卡因;這些毒販背景的非法古柯農還砍伐受保護的低地土著森林“武裝開荒”,給後者造成了生存危機。但包括查帕雷在內高地移民土著組成的科恰班巴古柯農,正是莫拉萊斯起家時的重要基本盤!

另一方面,藉着政府出於意識形態撐腰,低地土著長老們的“部落主義扯腿性”充分表現出來:他們不斷破壞事關國家經濟命脈的高速公路等基建規劃,向中央無原則地施壓。2011年,中央政府在查帕雷武力鎮壓了阻撓一條高速公路建設的低地土著活動分子。然而,這些人原本都是莫拉萊斯的支持者,他們一些同事甚至三年前還為捍衞MAS理念遭到了低地右派掌控的省一級警察屠殺;事後公路被暫時取消,但MAS與東部土著的關係已經受到嚴重傷害。一些激進的“貢那瑪古”山區土著活動家也因此認為受到了莫拉萊斯欺騙而與之“友盡”,例如著名的艾瑪拉權益領袖拉斐爾·基思珮。

2019年阿涅絲上台後,立即利用土著內部矛盾趁虛而入。她一邊將基思珮等人拉進內閣當官,使其引發艾瑪拉人內部對立;一邊對東部土著宣傳“天主教白人-混血人與東部小部落土著結盟,反對不信上帝的高地土著暴政”,並人為拔高東部土著的政治象徵性地位,將低地土著的“坎圖花”旗上升為與南大區花格旗並列的“第三國旗”等,用小成本給東西部土著團結大量埋雷,不破除“多民族政治正確”就實現了“用魔法打魔法”。

阿涅絲內心深處無差別地鄙視一切土著人,從她指揮的科恰班巴大屠殺和許多輿論事故都可看出來。但她這通拉踩拱火非常有效,阿爾塞上台時,“東西方土著利益訴求聯盟的分化瓦解”、“土著整體與MAS整體的聯盟動搖”兩個基本格局已基本註定了。

莫拉萊斯和MAS的政治遺產——筆者在拉巴斯時尚未完工的玻利維亞人民宮

結語:玻利維亞劇變給我們的教訓

MAS的意識形態被視為“21世紀社會主義”的一種變體。考慮到東歐大多數社會主義國家實現穩定的共產黨執政也不過40年左右,已前後執政19年、深度修改了憲法和國家體制的MAS這次崩盤,堪稱“21世紀的東歐劇變”。

此事能提供哪些經驗教訓?

1.從政治路線上説:

(1)要堅持人民民主專政,不能搞三權分立多黨制的那一套。

MAS最初的選舉勝利,很大程度上是抓住印第安人、尤其西部山區兩個印第安人大民族“死忠”的部落主義勝利,而非意識形態宣傳生效、羣眾革命覺悟普遍提高獲得的勝利。這是第三世界國家嫁接選舉制度運行的常見現象,選票流向趨於綁定族裔、部落、地域等“身份認同”,而非取決於選民個體對候選人能力或態度的理性權衡。美國的這種情況以前主要見於少數人羣和地方選舉,近年隨着兩黨操弄身份政治和政見極端化,聯邦一級選舉也逐漸朝這一方向劣化。

對玻利維亞來説,這導致MAS雖然自2005年至2019年間取得了顯著政績,但其選舉能力並未反饋掛鈎在這些“實踐社會主義的政績”上,反而與艾瑪拉人莫拉萊斯的個人身份愈發綁定,客觀上助長了自2016年起直到2024年的一系列問題。同時,雖然MAS曾具備修憲能力,但未試圖建設古巴式的無產階級革命軍,也未能在軍官團人脈層面確立“委內瑞拉式”的有效領導。即使達到後者水平,至少玻軍2019年的倒戈是可以避免的。

莫拉萊斯上台後設立的“發展計劃部”,未來很可能被裁撤。事實一再證明,第三世界國家靠多黨選舉獲勝推行的改良式“紅酒餡餅社會主義”,要穩固是非常困難的。

(2)要堅持黨的集中統一領導,牢固樹立“四個意識”,自覺維護黨內團結。

作為一個由社會團體大聯盟“合資”的“政治工具”,MAS的領導層在路線上意見不合很正常。但他們未能引入民主集中制,未形成共同維護現任中央權威的風氣。

然而,2019-2020年的意外換屆,打開了MAS高層之間爭奪國家最高權力的潘多拉盒子。雖然2016年就有楚奇宛卡的“野心”先例,但阿爾塞執政後,這種搶班奪權趨於公開化,2023-2024年阿爾塞與莫拉萊斯互開左籍、羅德里格斯“另立中央”,尤其是莫拉萊斯被禁後利用土著基本盤發起的“廢票運動”,共同特點是高級幹部將個人的“總統夢”、“副總統夢”公開放在了共同理想乃至黨的命運之上。前後兩代領袖在權力面前進退失據,新生代幹部帶基本盤脱黨,最終摧毀了整個黨組織。

(3)領導幹部要堅持“兩個務必”,在勝利面前要保持清醒頭腦,在奪取全國政權後要經受住執政考驗。

這是上一個問題的對應面。由於無法嚴謹核實MAS腐敗問題被右派和西方媒體誇大的具體程度,這裏只是點一下。

2.從鬥爭方式上説:

(1)要堅持團結和統戰中間力量,避免死於“結晶粉”小圈子的捧殺。

莫拉萊斯對克丘亞-艾瑪拉人超強的號召力,到後期變成了某種詛咒。無論他提出什麼離譜的號召,包括“廢票運動”這種對議會黨無異自殺的要求,都會有一個強大的山區土著基本盤站出來支持他。最近一兩年的莫拉萊斯給人一種“被土著死忠粉絲們寵壞”的觀感,這些人無原則地追隨他、將他的任何決定視為聖旨,很可能也誤導了他自己,干擾了他對整體形勢的判斷。

為埃沃哥哥義務奔走到最後一刻、號召克丘亞族飯圈少女們對MAS投廢票抗議的“粉頭”

西式選舉制度放大了“沉迷基本盤”的缺陷,但這種習慣對我們的社會並不就是無害的。在輿論場上,筆者就觀察到個別多年前曾非常成功的、初心很好的自媒體如今在早年開出的粉絲羣體上吃老本,不斷揣摩這個羣體的特定畫像、定製情緒價值取悦他們以確保收益,與一批穩定讀者流量形成穩定的共生關係,就像在泥坑裏高速空轉的車輪一樣,看似犀利猛烈,其實是躺在舒服的低摩擦環境裏放棄了路面,淡漠了“前進”的初心。

(2)經濟發展和分配的實際成果,重要性高於務虛活動。

拉美左派建立的政黨和政權多長於務虛而短於執行,並最終因後者喪失政權或陷入困境;昨天的阿連德、今天的古巴和委內瑞拉、玻利維亞自己的PCB與另一嘗試“印第安人+共產主義”結合的政黨——“帕查庫特克土著運動”MIP等皆如是。多年維持玻利維亞高增長的MAS曾是打破這一魔咒的很好例子,莫拉萊斯主抓“印第安人認同”,阿爾塞作為他的經濟部長主抓“社會主義實幹”,在一個時期裏兩手都硬了起來,改變了玻利維亞的面貌。

然而,經濟建設是一種久久為功、甚至努力後未必有功的事業,不像印第安人身份政治一抓就靈,能快速服務選舉。技術官僚阿爾塞自己當上總統後,面對外部因素導致的經濟下行和民怨,選擇了效仿莫拉萊斯走“土著運動”這個務虛捷徑,卻沒能讓多數土著買他的賬,反而激化了東西部土著敍事與政治訴求分裂的新問題。

(3)域外勢力、主體土著民族、小土著民族的敍事一定要理順。

玻利維亞東部土著民族從原本MAS的堅定支持者到如今很大程度上被天主教右翼白人勢力拉走,其實並不是新鮮事。任何多民族原住民聯合組成的政權,在面對外來顛覆活動時,都要對這種攻擊有所準備,建立和發展好自己的歷史敍事,團結小民族、讓大民族心情舒暢,且不能傷及自己賴以成立的合法性。

“同時打破殖民主義分子的現行顛覆陰謀和征服史洗白陰謀”,是一門高度地域特化的文科藝術。如果講得好,逆境中能給維護多民族國家團結的人一面很好的旗幟,順境中能省下很多精力和錢。

題外話

筆者在玻利維亞見過一種極具特色的植物——“雅礪苔”(Yarita,學名“緊密小鷹芹”)。

它從一里外望去,好像荒原吹出一個軟萌的綠色泡泡;在一百步外定睛細看,好像一大片依附巨石的地衣;走到面前可以依稀分辨,鮮綠的表面其實是許多細嫩結構排成,看着軟綿綿的好像某種多肉;俯下身來湊近觀察才能發覺,它其實自成一棵硬草,整個泡狀綠殼都是它的鱗葉。

千百萬片硬質草葉緊緊團結在一起,看似吹彈可破、實則堅固如鋼鐵,在海拔5000米的高寒雪原、在被NASA用來模擬火星表面的阿塔卡瑪荒漠、在貧瘠的酸土鹼壤岩石板上生長開花,在葉下枝杈間撐起一片生命的微羣落。

阿塔卡瑪鹽湖區附近的雅礪苔

就像茅盾覺得白楊是西北農民解放鬥爭精神的縮影一樣,筆者總會覺得,雅礪苔是拉美人民、尤其玻利維亞山區原住民五百年革命抗爭的縮影。它的壽命與安第斯文明一樣長,人跡罕至的荒山中、未開發的印加遺蹟旁,500歲的雅礪苔比比皆是;在波託西省的煙荒絕域,一些不起眼的個體已活了3000年,至今仍在以每年1-2毫米的速度向上生長。它不怕寒沙寂寥、它不怕天光暴曬,用南美獨有的浪漫風格,為這片萬里朱殷、風悲日曛的赤地,染上一抹調皮搗蛋般生機勃勃的亮綠色。

“我死了,但我將以千百萬身體重生!”(Nayawa jiwtxa, nayjarusti waranqa waranqanakawa kutanipxa!)

自從哥倫布時代的海地-古巴泰諾人起義到今天,南北美洲印第安人一直在重新掌握自身命運的道路上艱難求索。MAS這場興衰,往大了説,已是迄今最成功的此類嘗試。

筆者個人對MAS和他們的社羣社會主義探索懷有好感,但筆者的好感一文不值。南美左派力量尤其馬克思主義者,只能吸取教訓、進一步把普遍真理與本地實際相結合,苦練內功提升政治業務素質,爭取儘早重振旗鼓,自己從潰敗後的蟄伏中走出來。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。