於濱:“千年易過,日本的罪孽難消”

guancha

【文/觀察者網專欄作者 於濱】

1960年,美國作家威廉·夏伊勒(William Shirer)的《第三帝國的興亡:納粹德國史》出版。這部四卷的史書中,最令我震撼的是一段卷頭語:

“千年易過,德國的罪孽難消。”(A thousand years will pass and the guilt of Germany will not be erased)

1960第一版的英文版只有一卷,而1963年的中譯本是四卷(如圖)

幾十年來,我一直在等待英語世界中出現同樣動魄驚心的語句,來描述第三帝國的東方盟友日本。這不僅是由於日本打響了二戰第一槍(1931年9月18日),不僅是由於日軍在其鼎盛時期佔據的地表面積(包括水面)遠超納粹德國在歐洲和北非的版圖;還因為日軍除對其交戰國軍民進行殘暴虐殺外,還大量使用歐戰中未有動用的化學和細菌武器;到了1945年8月間,這個地處亞洲大陸邊陲的島國,居然與三個大陸國家(中美蘇)同時處於交戰狀態,而其最後的無條件投降也離不開原子彈的投下。日本在20世紀上半葉釋放的驚人和瘋狂的戰爭潛力,令人震撼,更為恐怖。

第三帝國與“榮譽白人”

然而,日本成為二戰的元兇,與西方的姑息、讚許、利用乃至縱容密不可分。1868年日本“脱亞入歐”後非凡的現代化轉型,尤其是日軍的效率與紀律(日本陸軍學習普魯士,海軍學習英國),深受西方欽佩,被視作非白人世界唯一成功實現現代化的範例,也迎合、滿足了西方/白人中心主義的自迷自戀情結。

日本在甲午海戰打敗清帝國,西方對日本軍事效能和戰術的驚歎和讚許,遠多於對貧弱中國的同情。日俄戰爭(1905)更是打破了西方固有的種族優越論,為日本贏得了“東方不列顛”(Britain of the East)的“美譽”(《紐約時報》1905年9月5日)。對俄國有敵意的英國和美國,更是把日本的勝利描述為一種進步敍事:一個“立憲”、“文明”的國家擊敗了一個“專制”、“落後”的帝國(俄國)。

在地緣政治層面,英國在戰前就與日本結盟(1902-1923年);美國則“黃雀在後”,在日俄兩敗俱傷後出面調停,日本得以殖民朝鮮50年;而美國則名利雙收:對菲律賓的殖民統治和小羅斯福總統獲得諾貝爾和平獎(1906年)。作為“榮譽白人”的日本確信,武力是獲得國際尊重的最有效途徑。

然而,西方對日本崛起的讚譽和容忍是有條件的,即日本必須遵守西方主導的“規則”;一旦日本開始挑戰西方秩序(如1915年提出對華“二十一條”要求),稱讚就迅速轉變為警惕和不安。

在1919年的巴黎和會上,西方(主要是英語國家)拒絕了日本提出的“種族平等”原則,即東方的日本應享有與西方列強同等的國際地位,這使日本精英對“威爾遜主義”(主張民族自決與公正和平)的幻想徹底破滅,也為日後所謂的“大東亞共榮圈”提供了意識形態上的藉口——即日本必須將亞洲從西方帝國主義手中“解放”出來。1931年“九一八”事變後,國聯發佈的調查報告對日本沒有任何約束力,後者索性在1933年退出國聯,放手發動對華全面戰爭,最終南進,直接威脅到美英法等西方列強的勢力範圍。

從1895年到1945年的50年間,日本從西方眼中的“優等生”和“榮譽白人”,變成“競爭者”和“挑戰者”,最終成為一個連日本自身都無法控制的戰爭怪物,而它所遵循的恰恰是19-20世紀殖民-帝國主義時代通行的“叢林法則”和揮之不去的種族主義。

1945年後日本再次“臣服”西方(日本迄今為止仍拒絕承認二戰敗於中國),成為一個百依百順、對西方“無害”的國度。去年,“日本原子彈氫彈受害者組織聯合會”(日本核彈協-Nihon Hidankyo)獲得諾貝爾和平獎,日本精英們彈冠相慶。幾十年喋喋不休地“賣慘”,如今日式“和平主義”終於修成正果。

如果《第三帝國的興亡》的作者夏伊勒(1904-1993)活到今天,也許很難理解同為二戰軸心國,為何(日耳曼/雅利安)白人為追求“效益”對另一類白人(猶太人)採取的“極終解決方式”(final solution,如毒氣室、焚屍爐等)不能容忍、忘卻,“雖久必誅”;而亞洲的日本在20世紀上半葉對其他亞洲國家無休止的征戰和殺戮,包括日軍屠城南京時以競技和娛樂為目的的“百人斬”(當時日本發行量最大的《東京日日新聞》的體育版每日跟蹤報道),卻在西方主導的語境中被淡化、迴避和忘卻。

《東京日日新聞》的體育版

美日官官相護

日本二戰的“非罪化”,美日官方都是推手。

今年3月,美國防長赫格塞思在硫磺島參加一場美日二戰陣亡士兵悼念儀式時表示,要“銘記美日雙方士兵的勇敢精神”,稱這種精神“將永遠留存在美日盟友關係中”。8月,美國國務院發言人在廣島核爆80週年紀念日時説,“美國與日本結束了太平洋地區一場毀滅性的戰爭”。一前一後,美國官方的兩次表述,均模糊了侵略與反抗、加害者與被害者、戰勝者與戰敗方的界限。

其實早在10年前,即二戰結束70週年時,美國參眾兩院就邀請時任日本首相安倍晉三演講,後者則藉機大力讚譽他的外祖父岸信介(原東條英機內閣的軍備大臣,甲級戰犯,出獄後任日本第57屆首相,1957-1960),還鼎力推銷1945年硫磺島之戰的日軍總指揮、帝國陸軍大將栗林忠道。

硫磺島戰役是二戰太平洋戰場上最慘烈的一役,日軍在島上構築了複雜的防禦工事,使登島美軍傷亡巨大(6821人陣亡,19200人負傷),這是美軍在對日島嶼爭奪戰中,唯一一次傷亡人數超過守島日軍的戰役。美軍原本計劃5天攻下硫磺島,結果花了36天才完成。

這場戰役中,栗林忠道本人戰死,但卻在1967年被追授一等旭日大勳章。安倍在精心準備的演講中還説,“我們直到今天還記得他(栗林忠道)的勇氣。”他同時提醒數百名美國參眾兩院議員,栗林忠道的外孫、時任日本議員新藤義孝,就在聽眾席就坐。

安倍力挺栗林忠道,迎合了美國人對日本武士傳統的迷戀和崇敬之心,卻刻意不提1941年12月栗林忠道指揮日本陸軍第23師團,在進攻香港時對平民和戰俘的暴行,包括用刺刀挑殺香港聖斯蒂芬學院裏近百名英國傷病員,而英籍和中國女性醫護人員多被姦殺。

僅據不完全的統計,日軍在香港強姦了上萬名女性。如果栗林忠道不是戰死,就以日軍在香港的暴行,也逃脱不了東京審判的劫數。

栗林忠道

其實美方對日本的“非罪化”,始於80年前美軍佔領日本的當天。麥克阿瑟以各種理由免除裕仁天皇的全部戰爭罪行和責任,同時對裕仁在戰時的所作所為進行徹頭徹尾的重新包裝。

在美國媒體和影視作品中,日本天皇不過是一個性格温和的小個子男人,只對海洋學以及迪斯尼樂園的米老鼠感興趣;他對轟炸珍珠港一事一無所知,無力阻止南京大屠殺;反而是他的投降決定帶來了和平。

1947年冷戰開始,麥克阿瑟大幅調整了美國的對日佔領政策,放棄戰後的“三D”政策(Democratization, Demilitarization, Decentralization,即民主化、去軍事化以及對日本經濟體系去中央化),釋放大批日本戰時官員和軍人,同時再度武裝日本。藉此,日本於80年代開始修改教科書,政客公開參拜靖國神社,不斷擴展《防衞計劃大綱》的覆蓋範圍,在否認侵略歷史的道路上越走越遠。

一“白”遮百“醜”?

如果説美日官方粉飾日本二戰罪行還要趕上湊五逢十,以自由派或“白左”掌控的美國學界的“修正派”則是持久不竭(關於美國學界早期的修正學派力作,見《於濱:80年前,他駕駛B-29轟炸機向廣島投下原子彈》)。而最新的修正派力作,是哈佛大學出版社2020年底推出的《帝國囚徒:二戰日本戰俘營內幕》(Prisoners of the Empire: Inside Japanese POW Camps)(下圖)。

這本書中,作者在經過“廣泛深入”的實地調研後發現,二戰時期日本在中國、印尼、緬甸、菲律賓等700餘座日本關押盟軍戰俘營地中,造成14萬盟軍戰俘高達40%死亡率的主要原因,是日軍對關押如此多的戰俘缺乏準備,計劃不周,設備和經驗不足,“沒有任何證據表明日軍虐俘是源自上級的指令和日本文化使然”(no evidence of any top-down directive or an inherent quality of Japanese culture)。

該書出版後,美日學界佳評如潮,認為該書具有“開創性”,扭轉了人們對日軍“特有的殘暴印象”,提供了很多迄今為止不為人所知的“細節和詳情”,揭露了日軍與戰俘之間都具有種族主義,為“重新審視”日本二戰期間的行為邁出了重要的一步。

不久前,筆者去日本京都大學開會,正好趕上該書作者、耶魯大學資深研究員薩拉·科夫納(Sarah Kovner)在校園的講座。原以為作者有新作和後續,然而講座基本上是重複該書的要點。儘管如此,聽眾的反應相當積極,提問者踴躍。

直到筆者提問:如此“廣泛深入”的研究,為何沒有包括日軍關押中國戰俘的實例?而中國恰恰是日本侵佔時間最久且侵佔領土面積最大的國家。科夫納一時怔住,支吾地説,關押中國戰俘的營地不在她研究的選項之內。筆者馬上替她解圍説,這不是她的錯,因為日軍在華期間,對被俘的中國軍人基本都是就地處決,當然也就不存在像樣的關押被俘中國軍人的戰俘營。

筆者隨後又問科夫納,如何解釋二戰期間日軍虐殺被俘美軍飛行員並食用其內臟的事?1944年,駐守在硫磺島附近的父島的日軍,將8名被俘的美國海軍飛行員殘殺後食用他們肝臟。而在被擊落的美軍飛行員中,唯一的逃生者是一位20歲的年輕飛行員,也就是後來的美國總統老布什。2003年出版的《血色長空:美軍飛行員之殤》(Flyboys: A True Story of Courage)一書(下圖)對此有詳細記載。

《血色長空:美軍飛行員之殤》,作者詹姆斯·布拉德利,曾登上2003年美國暢銷書排行榜第一名

科夫納沉默良久後答道,她所研究的對象是日軍設立的正式戰俘營,而父島不在此例。然而,這位日本二戰史研究新星顫抖的手指顯然已經表明,也許她自己都不相信這種牽強附會的説辭,更沒有料到在日本高等學府會被當眾打臉。

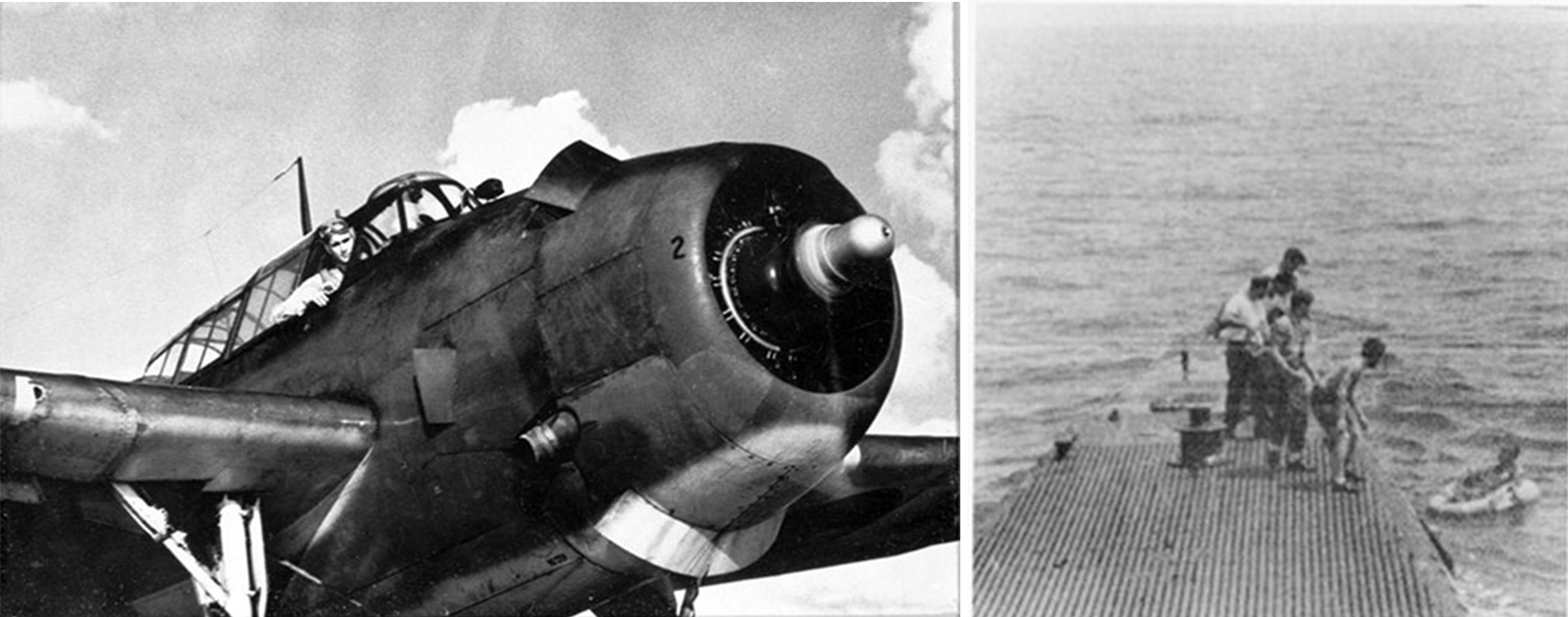

左上圖:老布什駕機起飛前的照片。右上圖:老布什跳傘落水後被美國海軍潛艇長鬚鯨號USS Finback救起。

2003年底,美國有線電視新聞網CNN播放了一期“特別節目”,講述美國前總統老布什1944年9月2日在日踞小笠元羣島上空作戰中死裏逃生的故事。老布什當年20歲,是美國海軍航空兵“復仇者”魚雷機駕駛員。當天的任務是炸燬日軍在父島(Chichi Jima)上的通訊和監聽設施,為攻克該島以南240公里的硫磺島(Iwo Jima)作最後準備。

其實,日軍在二戰期間殘害中國軍民,食用包括美軍戰俘在內的受害人肌體的實例,早有大量的人證、物證和著述。麻省理工學院的日本史學家約翰·道爾1999年出版的《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)一書,記述了戰後在日本橫濱舉行的戰犯審判中,有一位年輕的日本女護士,其罪名是在戰時參與了日本九州大學(Kyushu University)用美軍戰俘飛行員做活體解剖實驗,並食用受害者肝臟(見下圖)。

一名日本女護士被指控在九州大學參與了活體解剖一名美軍飛行員並食用其肝臟。 圖自:《擁抱戰敗》,約翰·道爾,1999年出版。

如今打着學術、客觀旗號的美國學人對歷史選擇性遺忘,已經在世界範圍內、尤其是在壟斷國際話語權的英語世界裏成為“正統”。2024年10月諾貝爾和平獎得主、日本長崎核爆倖存者組織代表田中照美(Tanaka Terumi)在授獎演講中,隻字不提導致廣島、長崎核爆的根源,即日本明治維新以後對周邊國家無休止的征戰。2025年8月15日,聯合國秘書長古特雷斯向在廣島和平紀念館舉行的紀念儀式致辭中,也不提是誰向廣島投放了原子彈。

日本投降80年後,西方和日本的語境中,善惡、美醜、人性與獸慾、受害者與加害方之間的界限日趨混濁,是非顛倒。記得疫情前,美國哥倫比亞大學著名日本歷史學家卡羅爾·格盧克(Carol Gluck)在俄亥俄州立大學的一次演講中説,如今美日關係如此之好,以至絕大部分日本高中生都認為美日在二戰期間是同盟!如果按照這個並非完全荒謬的邏輯,任何與日本建立友好關係的國家,是否必須向1945年8月的美國那樣在日本“種蘑菇”?!

日本“和平主義”的迷陣(fog of peace)

致力於以自由主義“關愛”、改造和“提升”世界的西方白左們也許不曾料到,他們漂白、屏蔽、淡化日本罪惡侵略行徑、將戰後日本包裝成“和平主義”化身的得意之作,事實上正在幫助日本擺脱當年美國強加給日本的“和平憲法”。

更為令人匪夷所思的是,恰恰是在這個“和平憲法”的遮蔽下,日本已經逐漸成為一個可以自主決定對外使用武力的“正常國家”。在日本日漸增長的常規力量背後,是一個逐漸邁向核門檻的日本。作為《不擴散核武器條約》的締約國,日本卻大量儲存可以用於製造核武器的分離鈈,目前的持有量足以製造上千枚核彈頭。而10年前日本就有漏報640公斤鈈的前科,令人對日本的核態度產生疑慮。與此同時,越來越多的日本人贊同修改“無核三原則”。

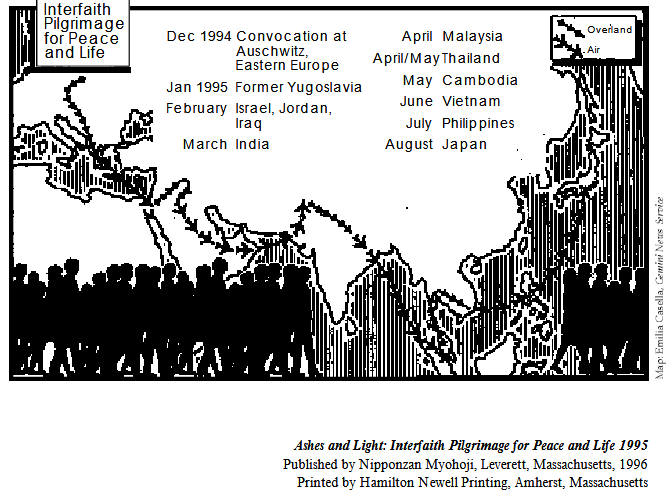

然而對日本心靈“淨化”最徹底的,還是日本左翼的“和平主義”。1995年初,二戰結束50週年前夕,日本著名和平運動宗教領袖行宗世森和尚發起一項“廢墟與光明——從奧斯維辛到廣島、為和平與生命之跨宗教聖旅”的火炬接力,把沒有任何因果關係的納粹“最終解決”猶太人的大屠殺,與受到美國原子彈轟炸的廣島相提並論。

行宗的接力歷時8個月,行程16,000公里,穿越18個國家(波蘭、捷克、塞爾維亞、匈牙利、以色列、巴勒斯坦、約旦、伊拉克、印度、馬來西亞、泰國、柬埔寨、越南、菲律賓、日本),唯獨沒有遭受日軍暴虐行徑最為深重的中國,也繞過了被日本殖民50年的朝鮮半島和中國台灣。

在整整8個月的時間裏,這位日本和尚日復一日地提醒世人,是誰在半個世紀前把奧斯維辛和廣島變成了人間地獄,是誰把無辜的受害者化為灰燼。行宗的邏輯無非是:猶太人和日本人是二戰的受害者,而納粹和美國則是加害者。

“We started our journey at one of the most tragic places of the war, where there was a massive killing industry; we ended it at the place where the first atomic bomb was dropped on human beings…”

—Reverend Gyoshu Sasamori

“我們的旅途始於二戰最為慘絕人寰的地方,這裏是人類的屠場。我們止步之地是原子彈第一次殺戮人類的地方……”

——行宗世森法師

行宗世森

圖中長串的箭頭系火炬接力的線路。

然而行宗有意無意“省略”的,恰恰是日本遭受核報復的真正原因,即日本在20世紀上半葉對亞洲國家無休止的征戰,最終與西方碰撞,引發了持續四年的太平洋戰爭。而每次戰爭的升級和擴大,都由日本挑起,從1931年的九一八事變,1937年的盧溝橋事變和南京大屠殺,到1941年的偷襲珍珠港。日軍鐵蹄所到之處,殺戮無度,其受害者是廣島長崎傷亡人數的數百倍(廣島和長崎的因核爆而直接死亡人數各為8萬左右)。而這一切,在行宗和尚精心安排的火炬接力中,沒有一絲一毫的痕跡。

此前筆者一直認為,像行宗和尚這樣知名的和平主義大師,至少應該不同於肆意閹割歷史、漂白罪行的日本右翼勢力;如今日本“和平人士”也如此“奸虐”歷史,顛倒邏輯,是筆者始料不及的。比之靖國神社遊就館中赤裸裸的宣傳,這類打着和平幌子的日本人士所持有的混亂歷史觀更具欺騙性,更為荒唐,也更為危險。

結束語:菊與刀的誘惑

美國哥倫比亞大學人類學家魯思·本尼迪克特(Ruth Benedict)在她1946年的《菊與刀——日本文化的諸模式》一書中寫道:

“日本人既好鬥又和善,既尚武又愛美,既蠻橫又文雅,既刻板又富有適應性,既順從又不甘任人擺佈,既勇敢又膽怯,既保守又善於接受新事物,而且這一切相互矛盾的氣質都是在最高程度上表現出來。”

任何一種文明都有其兩面性,然而像日本文化中二者差距如此之大、國民對兩個終極的追求又如此執着,在世界文明中極為罕見。19世紀明治維新以後,日本國民性中的極端完美主義(perfectionism)成就了日本的現代化,也在西式社會達爾文主義的叢林中,把日本推上對外侵略的不歸之路;這個表面上最西化的亞洲國家,其民族之魂仍是中世紀的武士精神;它有令人讚歎的製造業、高科技和高雅的茶道花道,也產出了諸如切腹自殺、慰安婦、百人斬、神風特攻隊、731細菌戰部隊等殘害生靈的反人類暴虐行徑。

而這曾使西方震撼和讚歎的、比西方列強更為強悍的“榮譽白人”,如今又搖身一變,成為可憐的、温順的、和平的象徵和載體。然而,這個永遠在戰與和、美與醜、“正常”與“不正常”、在向死而生和為生而死之間進行零和式抉擇的日本所欠缺的,恰恰是它極力模仿而又不得入門的東方大國的中庸之道,和“己所不欲、勿施於人”自我約束的道德根基。

這樣一個極具模仿性、隨意性、投機性和極端性的民族,可敬、可嘆,也很可怕。

對於日本的未來,本尼迪克特在《菊與刀》最後有如下預測:

“眼下日本人把軍國主義視為已熄滅的光。他們將拭目以待,看它在世界上的其他國家中是否也已熄滅。倘若沒有,日本恐怕會重新燃起其好戰的熱情,並表明日本將能夠大顯身手。……”

近代日本窮兵黷武77年(1868-1945),在被迫“擁抱戰敗”80年後,國際局勢又面臨鉅變,戰與和撲朔迷離,貿易戰此起彼伏,極端民粹主義大行其道,西式“自由國際秩序”岌岌可危。島國日本將何去何從,讓我們拭目以待。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。