中國創新只能排第十?扒一扒《全球創新指數》

陈轩甫专业压稿

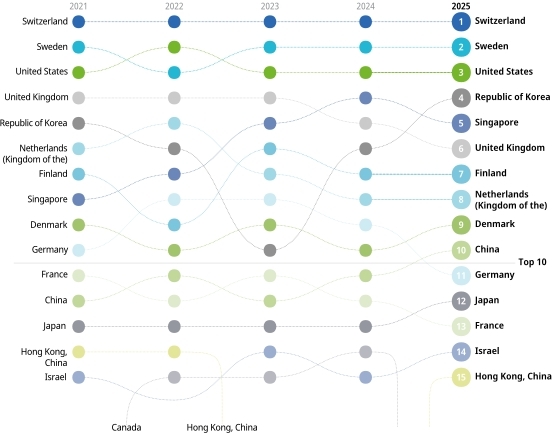

近日,《全球創新指數》(Global Innovation Index,GII)最新排名公佈,中國首次躋身前十,是前三十名中唯一的中等收入經濟體。尤為亮眼的是,憑藉24個全球百強創新集羣,中國在此項指標上領先世界,“深圳-香港-廣州”集羣首次超越日本的“東京-橫濱”,躍居全球榜首。

但國內網友間再次出現了一些質疑的聲音,對中國排第十的結果表達了不滿,認為不能真實反映中國日新月異的創新成就,甚至懷疑是“野雞機構”出的東西。

不過,發佈該指數的世界知識產權組織(WIPO)是聯合國專門機構,報告是與康奈爾大學等知名學術機構合作的產物,在全球範圍內有廣泛影響力,説它“野雞”,肯定是誇張了。但指數是怎麼算出來的,到底有些什麼不足之處,也確實值得扒一扒。

“考試”分數怎麼算

作為正規機構,WIPO並沒有藏着掖着,而是比較清晰地呈現了GII出台的整體框架。(以下內容可以跳過,直接看後面的比喻。)

GII下面分為兩個“子指數”(sub-index),一個是“創新投入子指數”,另一個是“創新產出子指數”。兩者的簡單平均值,就是GII。

“子指數”下面的一級分類,被稱為“支柱”(pillar)。投入子指數包含5個支柱,而產出子指數僅包含2個支柱。

每個“支柱”下面還有三個“次級支柱”(sub-pillar),再下面就是具體的指標(indicator)。

今年的GII,總共有78個指標。原則上,這些指標的基本權重都為1。

但有時,會調整高相關性的指標或次級支柱的權重。這是為了防止幾個指標衡量的本質上是同一個東西,導致重複計算。

具體的調整規則是:如果在一個子指數內,任何指標之間的絕對相關性超過0.95,那麼這些高度相關的指標權重將被調整為0.5。

不過,在2025年的模型中,沒有任何指標觸發了這一規則,因此所有78個指標的權重均為1。

但在“創意產出”(Creative outputs)這一支柱下,有兩個次級支柱被賦予了0.5的權重,它們分別是“7.2 創意產品與服務”(Creative goods and services)和“7.3 線上創意”(Online creativity)。

打個比方,可以把《全球創新指數》的最終排名,想象成一次對各個經濟體創新能力的“大考”。最終成績是由“期中考試”和“期末考試”兩部分的平均分決定的。

“期中考試”就是“創新投入”:這部分考察的是一個經濟體為了創新做了多少準備工作,比如教育投入了多少、科研人員多不多、營商環境好不好、基礎設施怎麼樣等等。它包含了5個大的科目(即5個“支柱”)。

“期末考試”就是“創新產出”:這部分考察的是這個經濟體實際取得了哪些創新成果,比如專利有多少、高科技產品出口了多少、誕生了多少創意品牌等等。它只包含2個大的科目(即2個“支柱”)。

最終的總分,就是把“創新投入”和“創新產出”這兩大塊的分數簡單地加起來除以2。

這意味着,儘管投入部分考察的科目(5個:制度、人力資本與研究、基礎設施、市場成熟度、商業成熟度)多於產出部分(2個:知識和技術產出、創意產出),但兩者在決定最終排名時分量是一樣重的。這也使得“產出”部分的每一項成果,在最終分數里的權重顯得更高一些。

每個科目的分數又是怎麼來的呢?

科目還分為一些小科目(次級支柱),再下面就是最核心的考題(指標)了。構成總分的78道考題(指標),原則上都算1分,相當於讓每個知識點在卷面上的基礎分值都一樣。

當然,也有一些特殊的“計分規則”用來微調。如果發現有幾個小項考察的內容太相似了,為了避免重複計算,就會把它們各自的權重都減半,變成0.5分。不過,在今年的評分裏,沒有出現這種情況,所有考題的權重最後都還是1。

但個別小科目被特殊處理了,在期末考試(“創新產出”)的“創意產出”科目裏,有兩個小科目的權重被特別設置為了0.5,分別是“創意產品與服務”和“線上創意”。

“考試”題目怎麼判?

WIPO也承認,這78道考題,並非都是“客觀題”。其中有5道“主觀題”和10道“指數題”。

這裏比作“主觀題”的,就是依賴調查問卷、專家打分的“調查/定性/主觀/軟數據”(survey/qualitative/subjective/soft data)內容。

而所謂“指數題”,本身就是由其他指數綜合而成的“綜合指標/指數數據”(composite indicators/index data)。

5道主觀題是:

1.3.1 商業政策穩定性 (Policy stability for doing business)

來自世界經濟論壇(WEF)的《高管意見調查》,評估的是商界領袖對於“政府在多大程度上確保了穩定的商業政策環境”的主觀看法。

1.3.2 創業政策與文化(Entrepreneurship policies and culture)

來自全球創業觀察(Global Entrepreneurship Monitor ,GEM)的《國家專家調查》(National Expert Survey)。它綜合了各領域專家們對於創業支持政策和創業社會文化氛圍的主觀評分。

4.1.1 對初創和成長型企業的融資(Finance for startups and scaleups)

同樣來自GEM的《國家專家調查》,評估的是各領域專家眼中,初創和成長型企業獲得融資的難易程度。

5.2.2 大學與產業研發合作(University–industry R&D collaboration)

來自世界經濟論壇(WEF)的《高管意見調查》(Executive Opinion Survey),直接由企業高管對其所在經濟體大學與產業界研發合作的程度打分。

5.2.4 集羣發展狀況(State of cluster development)

也來自《高管意見調查》,向高管詢問:本國發展成熟的、深度產業集羣是否在各領域廣泛存在?

10道“指數題”是:

1.1.1企業運營穩定性(Operational stability for businesses)

來自標普全球(S&P Global)市場情報部的國家風險數據集(Country Risk Dataset),衡量影響企業運營的政治、法律、運營或安全風險發生的可能性,以及嚴重程度。

1.1.2 政府效能 (Government effectiveness)

這是世界銀行“全球治理指標”(WGI)的一部分,反映了對公共服務質量、公務員隊伍的政治獨立性、政策制定與執行質量,以及政府承諾可信度的綜合主觀認知。

1.2.1 監管質量 (Regulatory quality)

同樣是世界銀行“全球治理指標”的主觀認知指數,聚焦政府制定和實施健全政策,以准許並促進私營部門發展的能力。

1.2.2 法治水平 (Rule of law)

還是世行“全球治理指標”的主觀認知指數,反映了社會成員對社會規則(如合同執行、財產權、警察、法院質量)的信心和遵守程度,以及出現犯罪、暴力可能性。

2.3.4 QS世界大學排名,前3名平均

顧名思義就是某經濟體在QS全球大學榜裏,排名最高的三所大學的平均得分。若排名中列出的大學少於三所,則依然除以三,如果一所沒有,就是零了。

WIPO還特別提醒,2025年的排名對應的是2024年6月公佈的QS數據。而2024年發佈的QS排名在方法上進行了重大改進,新增了三項評估指標:可持續發展、就業成果和國際研究網絡。

3.1.1 信息與通信技術接入情況(ICT access)

這是一個綜合指數,基於另一家聯合國機構國際電信聯盟(ITU)的數據。它為以下三項信息與通信技術指標分配了相同的權重:(1)擁有移動電話的個人數量;(2)接入互聯網的家庭數量;(3)移動網絡(至少3G、至少LTE/WiMax以及至少5G)覆蓋的人口百分比。

其中第三項的計算方式為:給至少3G網絡覆蓋的人口分配30%的權重,給至少LTE/WiMax網絡覆蓋的人口分配50%的權重,給至少5G網絡覆蓋的人口分配20%的權重。

3.1.2信息與通信技術使用情況(ICT Use)

數據同樣來自ITU,為以下五項指標分配了相同的權重(各佔20%):(1)固定寬帶互聯網一攬子費用(占人均國民總收入百分比);(2)固定寬帶互聯網流量(每用户每月GB數);(3)移動數據和語音高消費一攬子費用(占人均國民總收入百分比);(4)國內移動寬帶互聯網流量(每用户每月GB數);(5)每100人中活躍的移動寬帶用户數。

3.1.3政府在線服務(Government online service)指數

數據來自聯合國經濟和社會事務部(UNDESA)公共機構和數字政府司(DPIDG)的《2024年電子政務調查報告》,用於評估各經濟體政府部門在整個經濟體層面利用技術提供公共服務的效果。

它基於對官方網站和電子政務政策的調查,並將得分標準化為0至1的範圍。2024年的指數根據五個加權子指數計算得出:服務提供(佔比45%)、技術(佔比5%)、制度框架(佔比10%)、內容提供(佔比5%)和電子參與(佔比35%)。

3.2.2 物流績效(Logistics performance)

來自世界銀行的“物流績效指數”(LPI),該指數基於對全球物流專業人士的調查,評估他們對運營所在國的海關效率、基礎設施質量、國際航運、服務質量、物流追蹤、及時性等的問卷結果。因此,也有一定主觀性。

5.2.3 大學產業合作與國際參與度,前5名 (University industry and international engagement, top 5)

基於泰晤士高等教育(Times Higher Education)排名數據,計算各國排名前5的大學的平均得分。得分由國際展望(International Outlook)得分(涵蓋國際教職員工、國際學生數量及合作論文發表情況),以及產業合作得分(反映產業收入及專利引用情況)的平均值計算得出。

在“指數題”裏,有個別是客觀數據計算得來,但總體而言,這15題確實含有大量主觀因素。

由於西方話語的強勢地位,以及西式制度在全球的廣泛“套用”,對制度方面的評估,無論是“主觀題”,還是“指數題”,很容易帶有“西方中心”的系統性偏差。

西方治理範式的價值判斷,可能低估“非西方模式”下的治理效果。對於不同經濟模式和監管理念,人們的理解也常常大相徑庭。具體到創新方面,就會低估“國家驅動型創新”或“非市場型創新”的經濟體。

更何況,從創業文化到企業運營穩定性,本身就很難以統一的標準讓受訪者打分。

第一根支柱“制度”的全部6個指標中,2個是“主觀題”,4個是“指數題”,毫不意外,中國排名相當低。

每個經濟體有7個支柱得分,前10名總共就有70個,其中只有中國的“制度”排名低於35。

GII呈現結果時,將大於35名的支柱排名標為淺綠色,中國的“制度”排名格外顯眼 WIPO

另一種可能的系統性問題是“精英集中偏差”。企業高管問卷、專家意見,往往覆蓋最頂層羣體,或一個經濟體內的最發達板塊,未必能充分反映基層創新生態和地區特質,特別像中國這樣製造業覆蓋全產業鏈,各種微創新層出不窮的國家。

問卷調查還固有“短期情緒偏差”,對突發事件(如經濟危機、政策更迭、選舉等)較為敏感,不是每個受訪者,都能準確把握全年情況。

另一方面,ICT使用、流量、網絡覆蓋率等,雖然相對客觀,總體上也能説明些問題,但完全聚焦於“量”,對“質”(如是否用於科研和企業交流創新)並沒有真正的評估。例如,網絡覆蓋率低的經濟體,如果要保障科研院校的網絡使用,也是有可能實現的。

對大學排名近年也已經有不少批評,主要的質疑點之一,就是國際化相關內容。而WIPO的相關指標,選取前3名、前5名取平均,更是過於看重少數精英大學,不能反映整體高等教育水平。

回顧歷史,中國的創新排名確實出現過幾次特殊波動,例如在2009年至2013年間兩度被“請出”前30名,不過猜測刻意打壓可能有點太過“誅心”,今年就更不可能是這樣的情況。

不如説,面對中國這樣高速發展、體量巨大的非西方經濟體,WIPO的方法論仍有很大的提升空間。

但如果將所有火力都集中在非客觀指標上,這樣的批評有點太廉價了。

事情並沒有那麼簡單。

以中國的弱項為例,看看“客觀題”的漏洞

中國排名最低的幾項中,非客觀指標其實只有一個——“監管質量”,列第94名,僅僅是中國的倒數第五。

最差的是“5.3.4外國直接投資淨流入(FDI net inflows),佔 GDP 百分比”,列第110名。

FDI淨流入是最近三年投資淨流入(新投資減去撤資)的平均值,指為了獲得在另一經濟體中經營企業的長期管理權益(10%或以上的有表決權股份)而進行的投資。它包括股本、收益再投資、其他長期資本以及國際收支表中顯示的短期資本。數據來源於世界銀行的《世界發展指標》數據庫。

投資人自然是要有利可圖,但並不等於就和創新一定有強相關。

首先,小經濟體有少量的外資流入,就會在分母(GDP)較小的情況下顯得比例特別高。大經濟體即便吸引了鉅額外資,但因為GDP體量龐大,比例會被稀釋。

其次,FDI受全球經濟週期、匯率波動、跨國公司戰略調整等的影響,更多反映中短期資本趨勢,而不是創新生態長期表現。

再者,有的FDI進入房地產、傳統制造甚至是“資源掠奪型”投資,並不帶來創新。

還有些經濟體,是跨國公司資金中轉或避税地,這類資金未必停留在本地經濟中,也未必促進本地創新。

中國倒數第二的是“2.2.3 高等教育入境流動率,佔比(Tertiary inbound mobility,%)”,列第107名。

在某一經濟體學習的海外學生人數,佔該國高等教育總入學人數的百分比,這和之前的大學產業合作與國際參與度有重複,都考慮國際學生數量,只是參與度那項包含其他因素,可能相關性因此下降了,就沒有給指標“打對摺”。

而且,中國高等教育做得“太好”,總入學人數“太高”了,這佔比的計算結果可想而知。

這個指標同樣面臨創新相關性的問題。國際學生是本碩博哪個階段的,對創新帶來的影響顯然不同,留學生讀哪個學科更能帶來創新,更是爭議巨大。

倒數第三是“5.1.3 青年人口紅利(Youth demographic dividend, %)”,列第105名。

青年人口紅利是指 0–24 歲人口占總人口的比例。WIPO認為,它反映了未來可能從龐大的青年羣體中獲得的經濟和創新相關優勢。這種人口結構被稱為“紅利”,因為如果能有效教育並融入勞動力市場,年輕人能夠增強未來的創新能力,維持長期經濟增長,並減緩人口老齡化的影響。

這都不用多説了,關鍵是“有效教育並融入勞動力市場”啊……

倒數第四是“3.3.1 單位能耗產生的GDP”,列第102名。

計算方法是,按購買力平價計算的國內生產總值除以能源總供應量(TES)。TES 的計算方法為:生產+進口-出口-國際海運燃料-國際航空燃料,再增減庫存變動。

這項指標對於可持續發展來説,或許比較重要,但放到創新評估體系裏,大概“趕時髦”的意味更大一些。

高能耗產業佔比大的經濟體(如鋼鐵、化工、採礦)會天然拉低指標,即使它們在某些高科技領域(如 AI、航天)具有很強的創新能力。

服務業和高附加值產業佔比高的經濟體(如金融中心、旅遊國)會天然抬高指標,但這未必説明其技術創新能力強。

能源資源型經濟體和不生產能源的相比,用能源難免大手大腳。這當然不應提倡,但和創新沒有必然聯繫。

最後就是體量問題。在綠色科技的創新、應用方面,中國是無可爭議的引領者,但經濟體量實在大,門類多,減少能耗仍然任重道遠。

可如果以此來衡量創新,倒成了這個指標自己的“尷尬”。

倒數第6是“5.3.3電信、計算機和信息服務進口,佔總貿易百分比(ICT services imports, % total trade)”,列第83名。

從中國人的視角看,這或許是最可樂的一項。我們主要負責出口,告辭了……

確實有些ICT領域,進口也不少,但和貿易總量,真的沒法比啊。

對於其他發展中經濟體來説,這或許有一定的意義,但就像“國際學生”的重複問題一樣,這背後對創新的作用,其實也包含在互聯網覆蓋等指標裏了。

並列倒數第7的是“2.1.1教育支出,佔GDP百分比”和“7.2.2每百萬人口(15–69歲)國產電影長片數量(National feature films/mn pop. 15–69)”,都列第76名。

教育支出涵蓋各級政府(地方、區域和中央)的教育總支出(包括經常性支出、資本支出和轉移支付)。中國確實也在嘗試提高教育的投入和質量,除了職業教育的改革,還有人探討高中或學前階段納入義務教育等。

但中國作為一個大國,在教育已經相當不錯的情況下,教育支出佔比可能很難有大的提升。

順便一提,PISA得分也是指標之一,中國排名第一。和這個76名對照着看,尷尬的肯定不是我們咯。

中國還有一個特點是,教師、醫生等職業,工作強度非常高,如果和西方比,這部分額外的人力成本相當大,但無法體現在總支出裏。

而電影長片的定義是時長 60 分鐘或以上,包括劇情片、動畫片和紀錄片,旨在影院進行商業放映的。專為電視播出製作的影片、新聞片以及廣告片不包括在內。

這個低排名指標,就不多説了,或許是中國國內爭議最少的一項了。但量和質的權衡問題依然存在。

另外,電影雖然是最重要的文化創意產品之一,但自身也在受到時代的衝擊,未來可以考慮換換指標吧。

倒數第9是“4.1.3小額信貸機構貸款,佔 GDP 百分比(Loans from microfinance institutions, % GDP)”,列第43名。

創新企業融資難,當然在我國是一個重要的問題。但單看總額佔比,而不細究貸款用途,也確實粗糙了點。

中國的倒數第10能列第34名,已經相當高了,指標是“7.2.3娛樂傳媒市場 / 每千人口(15–69 歲)****(Entertainment and media market/th pop. 15–69)”。

最主要的數據,出自普華永道的《全球電信與娛樂傳媒市場展望(每千 15–69 歲人口)》(Global telecom and entertainment & media outlook),它是關於不同地區消費者與廣告支出,以及娛樂和傳媒細分市場的全球分析與五年預測的綜合資料。

這個指標倒也許部分反映了,衝擊電影等傳統創意產品的新浪潮。然而,如果單純看市場規模,那麼很可能被低質重複的內容“衝量”,裏面到底有多少真正的創新,就很難説了。

何況在相當多國人眼中,娛樂業、廣告業的創新,並不能與工業技術的創新相提並論。

WIPO還説明了所有數據總體的處理過程,比如有標準化和“縮放因子”(Scaling factors)等問題。

大多數GII指標都是使用GDP或人口縮放的(scaled),這樣才能實現跨經濟體的比較。雖然WIPO重點提示了年際比較的問題,認為“個別指標的年際變化可能由變量本身(分子)或其縮放因子(分母)驅動”,但經濟體之間同年的比較,很難説完全排除標準化帶來的扭曲。

特別要指出的是,在創新領域,有些問題的關鍵是“有”或“無”。説電磁彈射、高超聲速,那有點太欺負人了,如果侷限在商業領域,像成氣候的AI企業,基本就是中美兩國有。

這樣的配圖也許並不完美,但用國產AI可以很方便地生成 Deepseek、文心一言

還有些問題具備強烈的規模效應,達到一定程度就難以被撼動,如研發總投入、科研人員總數等。這些如果非要用GDP或人口去“公平處理”,本身可能就是有認識上的不足。

GII的指標不時就有少量調整,近年中國的排名在波動中逐步上升,一方面是中國創新能力確實強勁,另一方面,也很難説有什麼主觀打壓中國的意圖。

今年前15名的近年排名,中國穩中有進 WIPO

從前面這些指標的分析看,更多地是由於為了適配各類經濟體,加上西方中心主義的強勢話語對於某些問題的慣性,導致指標設計存在不少系統性誤差。

自己的創新指數,這個可以有

設計GII指標的人,可能帶有幫助各經濟體提升創新能力的美好意願,但現實情況遠比一個年度排名更為複雜。

無論誰創制指數,都難以十全十美,“真刀真槍”的產業和科技競爭,也不會因為指數得分的高低就直接定勝負;看個指數就決定投資方向的,只能是愣頭青而已。

就好像編制綜合國力排行、軍力排行,如果系統性的偏差較大,得分再高也沒用。

但這並非完全“沒有意義”。

想象下,如果編制軍力排行,可以認為核武器威力巨大,而給出很高的權重,也可以認為核武器幾乎不可能使用,而給出較低的權重。這並不會改變現實世界的核博弈,背後其實反映的是編制者的認識,代表了一種聲音。

同樣地,中國研究者制定自己的創新指數,並不是要“重蹈覆轍”,而是可以藉此表達對創新問題的全盤認識。

立足於自身波瀾壯闊的創新實踐,中國人對創新要素理當有深刻的理解,正需要一個窗口來梳理、詮釋。

基於中國大力發展新能源、人工智能、無人機等前沿產業的成功經驗,結合我們對制度、市場、人才和資本等要素在創新過程中獨特作用的深刻認識,最終有可能推出一套能反映中國創新理念與發展邏輯的評價體系。

清晰地向世界展示中國對創新的理解、定義和價值判斷,這本身就是在嘗試掌握國際話語權、貢獻中國智慧。

如果在此基礎上,還能展現出其他經濟體的變化趨勢,則是額外的收穫。作為成功的創新者、趕超者,真正掌握創新精髓的話,對全球創新格局的預測理應靠譜得多。

脱離了產業基礎和廣闊市場,單純的“創新”評分可能淪為鏡花水月。小經濟體往往需要依託主流的創新基礎和供應鏈體系,才能實現有全球影響力的創新活動。這為創新評估和趨勢分析增加了難度。

GII並非沒有考慮這些方面,但是否有可能給予產業鏈合作更大的關注,而不是借用些學術合作的指標?中國研究人員如果在這方面提供有説服力的替代,將更好地展現中國在產業鏈上的地位,以及對其他經濟體帶來的好處。

綜上所述,對於《全球創新指數》的排名,我們應以一種更為超脱和自信的心態來看待。對於自信的人來説,中國早已過了需要依靠某個排名來證明自身實力的階段。但創新指數也不是毫無用處,無論國內外,都還有不少低估中國創新能力的人,每次排名的進步都有可能帶來觸動。

而中國的創新之路,也需要一套超越受西方中心思維影響的評價體系,擺脱一些固有的認知框架和方法論侷限,完成自我剖析,為人類留下寶貴的經驗。