新潮觀魚對話黃建新:電影回到了99%的人手裏,這是導演們的挑戰-黃建新、新潮觀魚

guancha

**編者按:**40年前的國產電影有多敢拍?1985年的《黑炮事件》以大膽而犀利的筆觸,留下了至今仍被視為“先鋒”的影像印記:

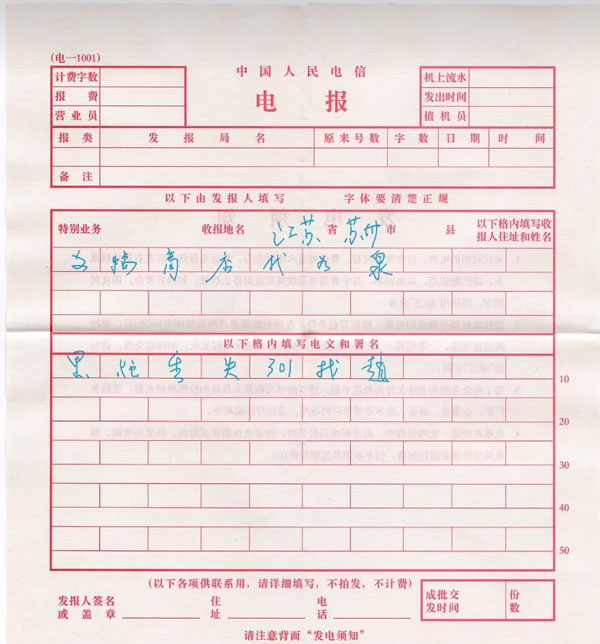

工程師趙書信(劉子楓 飾)出差時遺落了枚黑色炮棋,他發了封“丟失黑炮301找趙”的電報給旅館。豈料,一封尋棋電報竟被視作可疑暗號,觸發了一場秘密調查。趙書信被調離原崗,取而代之的是一位完全不懂工程術語的旅遊翻譯。外行翻譯錯誤頻出,中德合作的WD項目受影響,工程進度步步維艱……

黃建新導演的這部職業生涯首作,從美學到立意,四十年過去仍被不斷重温和探討,也被視為中國電影的里程碑之一。該片在八十年代送審受阻,後來黃建新的恩師、西安電影製片廠廠長吳天明扛下了所有責任,助力影片過審,終成經典。

而黃建新本人的創作軌跡,也幾乎與中國電影工業的發展同步——八九十年代,他執導了《黑炮事件》《錯位》《背靠背,臉對臉》等佳作,成為第五代導演代表人物;2003-2011年,他擔任中國電影導演協會會長,參與合拍片,監製了《投名狀》、參與制片《木乃伊3》等商業大片;2009年後,他執導了《建國大業》《建黨偉業》《1921》這些主旋律全明星影片並擔任《長津湖》編劇。

從作者表達,到商業轉型,再到新時代主旋律定調,有人評價,“其實黃建新拍的一直是‘主旋律’,只是每個時代的主流不同。”

近日,《黑炮事件》作為2025吳天明青年電影展開幕影片在浙江嘉興放映。映後,新潮觀魚對話黃建新導演,聊了聊第五代導演的創作實踐和探索,從技術變革到創作生態,暢談電影與時代發展的關係。黃建新坦言,“每個年代有每個年代的困惑”。

1985年,《黑炮事件》榮獲廣播電影電視部優秀故事片獎(華表獎的前身),劉子楓(右二)獲得第6屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。該片還獲得金雞獎最佳導演、最佳美術、最佳影片提名以及第7屆香港電影金像獎10大華語片獎。 西影網

【對話/新潮觀魚】

“很多人覺得那些經典不該出自國企,可它們恰恰就出自國企”

新潮觀魚:黃導您好,很高興在吳天明青年電影展與您交流。您的作品《黑炮事件》《錯位》面世近四十年了,在今天的影迷中依然擁有很高的知名度和口碑,您看到年輕影迷的討論了嗎?

**黃建新:**我偶爾會看豆瓣,最讓我觸動的是,疫情那會兒,大家花很多時間上網,《錯位》的評分一下子從7分多漲到8分以上。那幾年AI、智能話題熱起來了,大家説,奇怪,40年前居然就有這麼一部電影拍智能人了。

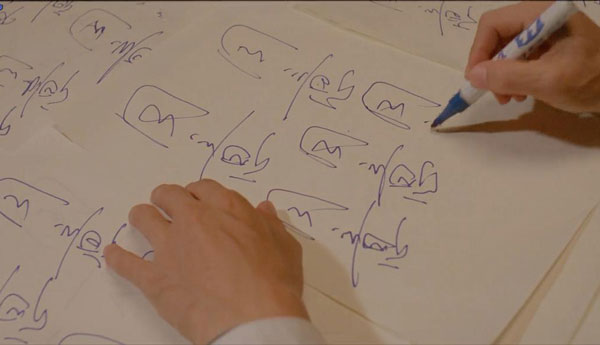

電影《錯位》中,趙書信讓機器人替他應付文山會海並批覆文件,機器人練習簽名“同意”。

其實那部片子重點不是智能人,我想講異化論,只是借了智能的外殼,沒有過多闡述智能概念。結果網友不知道從哪兒翻出了我當年的送審報告,上面有我的筆跡,寫主人公造了一個智能人替他去開各種各樣沒有意義的會議。我都看懵了,這真是我寫的嗎?我忘了。

機器人越來越不聽趙書信(劉子楓 飾)的指揮,趙書信感到警惕。

現在觀眾開始解讀老電影,不光我的作品,很多老電影都被翻出來討論。有人感嘆八九十年代中國電影陸續斬獲歐洲三大獎,海外電影也佳作頻出,比如1994年是全球電影爆發年(新潮觀魚注:《肖申克的救贖》《低俗小説》《阿甘正傳》衝擊同屆奧斯卡)。

其實改革開放是道分水嶺,在那之前中國電影基本一致地表現了革命現實主義、革命浪漫主義的大概念;之後中國電影就呈現出了多樣化,現實主義、戲劇性、文學性、表現主義等類型都出現了。

戲劇、小説、舞蹈和文學也從那個年代開始,出現了嶄新的面貌,是文化一致呈現多元化的時期。年輕人都有閲讀的慾望,都在看弗洛伊德、尼采、叔本華、康德。

新潮觀魚:我們印象中80年代青年很愛文藝,您覺得為什麼?

**黃建新:**每個年代的文化跟實踐形式有關。改革開放前,我們的藝術創作深受前蘇聯的影響,改革開放後,中國開始面向世界,全世界的東西涌進來,大家像海綿一樣,對未知的部分充滿好奇,自然就去閲讀。

在閲讀中,不同流派的作品對某一羣落的人產生了巨大影響,這種概念後來叫作“分眾”(具有相似興趣、價值觀或文化認同的文藝消費者羣體,在文化消費中呈現同質性),其實所有文化產品都有“分眾”,不可能全盤通吃,那時候就出現了最追隨藝術潮流的一撥人。我們當時開玩笑説,這算是中國的一次“文藝復興”。

2025年9月,浙江嘉興,黃建新與新潮觀魚對話。

新潮觀魚:您和很多大導演都在這個時期脱穎而出,80年代是不是很容易出“神作”?

**黃建新:**你看八十年代的電影,《一個和八個》《黃土地》《紅高粱》《黑炮事件》《霸王別姬》,每個都截然不同,充分展現了那代人在電影裏從不同角度、用不同的藝術方式和藝術主張去詮釋他們所理解的生活。我的片子也只是被卷在那個多彩的時代浪潮中。

《霸王別姬》是完整的戲劇化人物關係,拍得臻於完美;《紅高粱》充滿了野性的張揚的生命力,還有一點點魔幻現實主義傾向;《黑炮事件》是結構主義,黑喜劇。

《黑炮事件》劇照

那種不同維度的探索、拓展和追求,以少有的方式在中國電影發展路上留下了印記,讓我們看到一個民族心靈的發展史。這就是藝術的價值,不光記錄生活形態,還記錄民族的心靈成長。

人就是這樣,生命撞上了一個豐富多彩的時代,是運氣,我們這一批人就趕上了運氣,身在其中,跟着時代做了一點事,但更多是受益於時代。不光是電影,整個文化界都充滿活力,那種活力賦予創作者原動力,讓你熱情地擁抱所關注的一切。我用“擁抱”這個詞,就是不論好壞,只要真實。

新潮觀魚:當時導演們拍片的環境與方式,與現在有什麼不同嗎?

**黃建新:**有一個特別有意思的地方,大家現在喜愛的那些80年代末、90年代的電影,全部出自國有電影廠,這是很多人無法理解的。按他們的邏輯,一定是不在體制裏的人才會去探討那些問題,但事實並非如此。

反觀現在,電影市場化了,為什麼資本不投這樣的電影?這就是立場不同,一個是為賺錢,一個不完全是。這是中國特色,國外不是這個邏輯。

那時大家會反思我們如何發展、如何追上全世界,如何變成一個強大的自信的國家,電影能做什麼?也就是那個時期,中國電影開始被全世界電影人關注到,被選進各個電影節。

黃建新(左)在《背靠背,臉對臉》拍攝現場。

我記得八五、八六年那會兒,我們第五代導演的電影只要一開機,各大電影節的選片人就直接來攝製組預定,根本不用自己報名。那時候,國際電影節是盼着中國電影去的。選片人不會繞道公司,而是直接找創作者交流。他們跟我們特別熟,無話不談,會直接講電影裏哪處不理解,也會坦白為什麼選你、為什麼不選。

最早的時候,我們常和馬可·穆勒(Marco Müller,後來擔任威尼斯國際電影節主席)盤腿坐地上聊。新西蘭學者康浩(Paul Clark)也和我們特別熟,他八十年代寫的《中國電影》成了美國選修課教材——那是中國第五代導演的作品第一次被介紹進北美課堂。

2021年6月12日,上海國際電影節,黃建新(左四)與馬可·穆勒(左一)擔任金爵獎評委。

當時我覺得電影很神奇。因為我們英文都特別爛,就陳凱歌好些,但通過電影,卻能認識全世界很多人。九十年代前後,我們這幾個人一年出國幾十次,作品到處展映,對方寄張邀請函,我們就飛過去了,國際交流特別頻繁。

不像現在,中國電影入圍一個電影節,在網上做大量宣傳,當成一種榮耀。那會兒這都是常態,不怎麼宣傳,我們去了別人都不知道,有時得獎了,獎寄到電影局了,局裏通知我們趕緊領走。這樣有個好處,大家一門心思只想把電影拍好。

那時候的導演和現在不一樣,沒有要掙多少錢的慾望,因為也掙不了那麼多。大家在電影廠有工資,每天幾毛錢補貼,就一個念頭——拍一部好電影,以後還能接着拍。

現在生活壓力大,創作者希望多掙點錢存着,就多了一層計算,甚至有的孩子豁出家底拍片,這些錢回不來都沒法生存。生存成了導演的鉗制。而八九十年代在體制內沒這壓力,拍得好就繼續拍,創作相對單純。

《站直囉別趴下》由黃建新執導,改編自鄧鋼的小説《左鄰右舍》,馮鞏、牛振華、達式常等出演,於1993年11月6日上映。

新潮觀魚:似乎您説的這種相對“單純”的創作環境現在已經很難看到,有人認為這是如今電影市場高度資本化的結果,對此您怎麼看?

**黃建新:**這沒有優劣之分,是時代發展的必然。我們實行市場經濟,就得尊重市場槓桿。當年全國電影票房一年才幾億,現在是數百億的規模,能説人家資本投入不對嗎?歷史的發展是攔不住的。

關鍵問題是,在這樣一個時代裏,我們能不能守住追尋電影藝術和理想的狀態。比如這次吳天明青年電影展,一些年輕導演告訴我,他們有片子拍完幾年了,沒機會和觀眾見面。這次影展放了兩場,每場都有七八十、上百人看完後和他們交流,他們很激動,説終於能通過電影這個媒介與觀眾對話了。這説明電影的文化意義、與觀眾心理淺層勾連的意義,始終存在。

所以不能拿年輕導演現在遇到的問題和我們當年比。我們那時候在計劃經濟下,題材批了就得拍,這次不拍,可能三年都沒戲拍。當時像北影廠,有“72賢人”,有“四大帥”和上百個導演,但一年只拍十部戲,一百個導演輪一圈要十年。大導演年年拍,有的導演十年輪不上一部,就拿着工資養老了。如果你是導演,但一輩子沒拍過電影,那不是另一種困惑嗎?

現在的問題是,你拍了,但市場接受困難重重,推不進去,這是新的困惑。兩者沒有可比性。歷史往前走,是縱向的,不能硬拉到橫向的平面上對比,那樣會得出荒謬的結論。今天有今天的問題,過去有過去的問題。

所以,關鍵問題是在今天的形勢下,如何實現我們對電影的理想主義和藝術追求。按大邏輯,你覺得當年那些經典不該出自國企吧?可它們恰恰就出自國企,這就是歷史,無法推翻。

電影《錯位》劇照,該片由黃建新執導,張敏、黃建新編劇,1987年公映。

新潮觀魚:您説不同時代導演都有困惑,這點特別到位。市場從幾億到幾百億票房,確實不能刻舟求劍地比較。

**黃建新:**對,邏輯就在這兒。比如現在50億票房大約等於1.2億觀影人次,但《少林寺》當年有3億多人次看,票價才一毛錢。要按現在票價折算,那是上百億,但歷史不能這樣算。韓國就不算票房,只算觀影人次。票房的絕對值並不代表電影的全部,我們對於電影的評價標準也應該多元。

賈樟柯導演有次跟我説,他的電影院線票房都沒那麼好,他尋思要怎麼努力。我説不能這樣想,你的電影網上觀看量是3000多萬人次,現在估計不止這個數了,按30元票價折算,相當於10億票房。電影傳播是多元的。

更何況現在觀影方式也變了,有些藝術片、生活片不一定非去影院看。我身邊很多年輕人用投影,在家看100多寸的畫面,配上立體聲,觀影效果完全夠。尤其是文藝片,展現生活細節的電影,投影反而更貼近現實中的美學特徵。而且藝術電影真不能受干擾,這種安靜、一對一的環境是最好的。

“電影的關注點得比觀眾高,但高多少合適?”

新潮觀魚:第五代、第六代導演之後,中國導演似乎不再有清晰的“代際”劃分,對此您怎麼看?

**黃建新:**其實不用擔心,代際分工是中國獨有的,全世界都沒分過,當時是理論界為了捋清中國電影的關係,才這麼分。你看全世界電影史,美國哪分第一代導演、第二代導演?這是中國特色。

在龐大市場面前,沒有一種單獨的美學能統治全部,它是包羅萬象的。五代導演在當時有新的美學傾向,六代探索個人價值,都曾是所在歷史時期的主流,但後來就融合了, “代際”劃分自然就消失了。

而且電影是因技術產生的,從第一天起就有商業目的。

藝術史上有過一個悖論:電影是最大眾的藝術,但電影的創作方向掌握在少數人手裏,99%的人被排除在電影之外,這是電影最大的悲觀。後來技術的發展把電影還到了99%的人手裏,人人都能拍,人人都是導演,這是對電影產業的根本顛覆。這種變化讓很多人困惑,但這是對的。

不過,想拍好電影,依然需要更高水準。就像卡拉OK,唱歌的快樂屬於每個人,但一聽歌唱家,就知道差距。

這樣的趨勢對電影人提出了更高要求:你不但要有想法,還得有嫺熟的表達技能,讓它產生聯想、寓意、滲透和結構,這才是我們面臨的挑戰。壓力是大,但只有在這種壓力下,做得好才算更好。電影得跟觀眾交流。

《站直囉別趴下》劇照

新潮觀魚:提到交流,您有一個“果樹理論”很有意思。

**黃建新:**吳天明導演當年跟我們聊,電影應該比觀眾關注的“高”多少合適?我們管這叫“果樹理論”。比如我路過一片果林,身高1米7,果子掛在兩米高的地方,我一看沒人,就跳起來夠。要是三米高,我一看夠不着,乾脆就不試了。所以兩米的位置最好——比觀眾高一點,他願意去夠。一旦他有了興趣,你下一個“套”再高一點,他就會追着看。

吳天明(左)與黃建新合影。

真正偉大的電影,一定會激發你的潛意識。每個人平時積累的那些感受,被一個點觸動,就會無限聯想,感慨不已,這才叫影響一生的電影。這是心理驅動力,是重要的市場準則。

電影人不能因為一時灰心就放棄原則,不能一味迎合觀眾。作品得保持一定高度,讓觀眾願意“夠一夠”,才有遞進效應。要是降到和觀眾齊平,有人會覺得藝術理想沒了,人會泄氣。這其實是個方法論。

電影《錯位》中機器人的言論

新潮觀魚:很多人認為您的事業選擇與中國電影工業發展的節奏是同步的,八九十年代專注於藝術電影,到了03年後專注於“商業大片”。

**黃建新:**也不算,其實電影行業的改革一直落後於其他行業。80年代深圳開始改革,而電影到1993年才開放民營投資。

90年代中國電影市場一度進入特別糟糕的處境,一方面藝術成就很高,被認為是影響力的巔峯;另一方面,票房很慘,全國一年就7億票房,從業人員57萬,電影廠沒錢了,工資都發不出來,各個廠長到處借錢發工資。

《站直囉別趴下》劇照

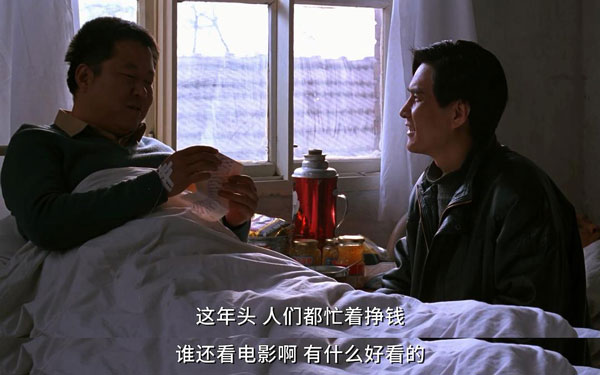

那時候電影新鮮度不夠了,新一代人不看我們的電影,寧願去錄像廳看盜版碟。電影院沒人了,改成各種茶餐廳。中國電影到了生死存亡的關頭。所以在關鍵時刻,主管部門放開政策,允許民營投資和合拍。

1995年,美國演員施瓦辛格的電影《真實的謊言》在國內上映。這片子一來,本來沒人的電影院門口排起長隊,給了我們一個信號:電影有人看,只是我們以前拍的沒人看。

我們意識到需要主流電影——符合絕大多數人理想價值的作品,要愛憎分明。比如警匪片最後好人一定抓到匪徒,這是全人類向善的共識。美國電影就是靠這個通吃全球,港台功夫片也是。為什麼觀眾看完來勁?因為大家代入正義一方,施瓦辛格那種片大家愛看,它收拾了恐怖分子。

當時港台片、美國片佔中國票房很大比重,國產片只剩一點。那時我們就知道,中國一定要拍自己的主流電影,才能奪回市場。現在我們奪回來百分之七八十了,這些是拍給中國人看的電影。

電影《建黨偉業》片場,導演黃建新(左二)跟演員張嘉益(飾李大釗)、馮遠征(飾陳獨秀)講戲。

1998年,我從西影廠調到北京,在合拍公司做藝術總監,參與合拍項目,接觸到全世界的電影。那時我就有個轉變:能不能在合拍公司推動建立更符合主流價值、老百姓愛看的電影的生產模式和工藝流程?

我在合作中學會了監製制度,分清了投資者、組織者和主創的職責和生產系統,這是我後來做監製的原因。

新潮觀魚:中國電影改革走到今天,又面臨着很多不確定性,不少公司強調“降本增效”,有觀眾希望“砍明星片酬”,未來電影會這樣操作嗎?

**黃建新:**這是市場調節,如果大家都投不起錢,就會變化,比如把部分酬金轉為分賬模式,演員賺了就多拿,不賺就拿基本數,全球都這樣。

不過,我們不要老認為人家鑽錢眼裏了,有的演員就有理想主義,為喜歡的藝術片甚至不要片酬,就想去電影裏體會下深刻的人生。

所以不能一概而論,不同電影有不同的處理方法,市場機制是多元的,藝術片、探索片、文藝片各有各的處理方法。

《建黨偉業》劇照,周潤發飾袁世凱,趙本山飾段祺瑞,範偉飾黎元洪。

新潮觀魚:您對電影的未來有信心嗎?

**黃建新:**我沒那麼悲觀,起起伏伏很正常。因為我們經歷了中國電影幾乎沒人看的年代,比現在慘多了,現在算個啥?大家一年還能拍幾百部電影,票房還能保持四五百億,那時候全國一年才五十部電影,現在的情況不是事兒。

另外,經濟總量中,藝術這塊自有其比例。美國好萊塢票房從08年到現在一直維持在90-100億美金。我們到過六百多億,現在四五百億也晃了十年了,到今年大家都説不行,但總票房可能還比去年多點。總量擺在那,不用太擔心。

1994年黃建新、楊亞洲執導的電影《背靠背,臉對臉》

還有一點,現在發行端失衡了。2024年全國平均上座率只有5.7%,得達到12.5%以上才能不賠錢。按現在全國8萬多塊銀幕算,全年收入得到800億才能賺錢——其中影院自營(爆米花、文創等)佔100億,電影票房要700億,但現在我們只有500億,所以影院全線虧損。

不過大家別灰心,調整已經開始了。一些效益差的影院已經陸續關停,等到創作端和輸出端基本平衡時,影院能賺錢了,説不定還會出現一批藝術影院。這個調整過程可能有點慢,但我還是想給大家鼓鼓勁兒,這只是大環境下的一個波折,不要絕望。

其實我希望大家關注電影自身的變化。現在大家的討論都是圍繞着真人電影,有些故事可能更適合動畫或其他形式,可以多試試。

大家要堅信一點,看電影是相當大一部分人的需求。雖然可能一年看不了幾次,但每次看到好片,就會激發下次再看的慾望。在這樣的環境下也要求創作者必須努力出精品,拍好片——如果觀眾連看三部爛片,他可能一年多都不會進影院了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。