【同心共祝·錦繡中華】文揚、高豔平:發展的同時消除不平等,中國走出了適合自己的共同富裕之路

guancha

編者按:在慶祝中華人民共和國成立76週年之際,觀察者網從全球治理、民族團結、經濟發展、共同富裕等多個角度,回顧新中國成立以來,在各個領域的探索和成就。讓老百姓過上好日子,為人民謀幸福是共產黨人的初心和使命之一,自建國以來中國共產黨帶領各族人民努力探索,走出了一條不同於發達國家的、減少不平等的共同富裕之路。

本文選摘自國家行政出版社兩位作者的新書《中國經濟發展的邏輯》第二章“共同富裕,避開不平等陷阱”,小標題有改動。

【文/文揚、高豔平】

法國經濟學家皮凱蒂創作《21世紀資本論》後,引發全球熱議。這本書運用大數據揭示了西方發達國家財富和收入分配的殘酷現實。

以奉行自由市場經濟的美國為例,頂層1%富人的國民收入份額的變化曲線是一個巨大的U形。在第一次世界大戰前,1%富人的收入佔國家總收入的份額僅有五分之一;到1950年,該比例減至不到原來的一半;但是,自1980年起,頂層1%的收入份額又一次大幅上升,並回到了一個世紀前的水平。其他發達國家也出現“富人愈富,窮人愈窮”的趨勢。

經濟發展是否惠及最廣大人羣,尤其是中低收入人羣,是衡量一國發展是否成功、執政黨是否可持續的重要指標。從新中國成立後,中國一次次突破思想窠臼,從模仿蘇聯“老大哥”發展模式,在扶貧解困、改善居民生活方面所走過的艱難曲折之路,到改革開放之後,一部分人先富起來,在追求效率至上的前提下,一度出現基尼係數拉大的現象,再到黨的十八大以來,舉全國之力打贏脱貧攻堅戰,發展經濟的同時消除不平等,讓發展惠及更多老百姓,中國共產黨帶領人民探索出了一條適合自己的共同富裕道路。

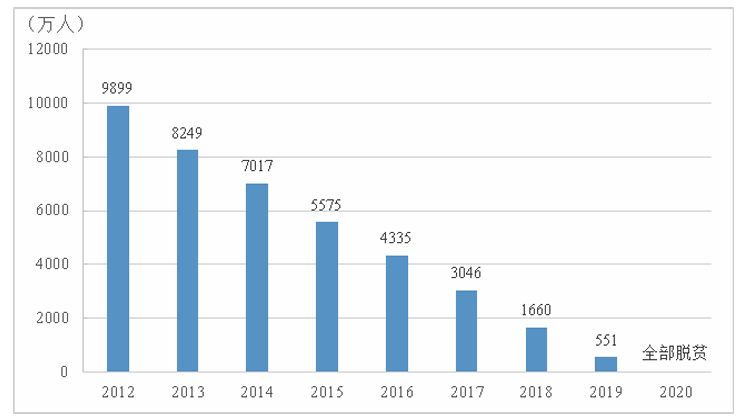

2020年末,中國宣佈在一個14億人口大國消除了極端貧困。據《中國減貧四十年:驅動力量、借鑑意義和未來政策方向》分析,過去約40年時間,中國貧困發生率從1981年的88.1%下降到2018年的0.3%,貧困人數減少近8億,佔同期全球減貧人數的近75%,還提前10年實現了聯合國《2030年可持續發展議程》減貧目標。

中國農村貧困人口變化情況(2012年至2020年)《中國落實2030年可持續發展議程 進展報告(2023)》

更重要的是,中國消除不平等的實踐並未停歇。2021年,中國又把實現共同富裕作為第二個百年奮鬥目標的重要戰略繼續推進。2022年黨的二十大報告已經指出,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化,不同於西方的現代化。

黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》針對進一步全面深化改革的總目標提出的“七大聚焦”中,第四條就是要“聚焦提高人民生活品質,完善收入分配和就業制度……推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展”。

減少貧困和消除不平等是全球所有國家包括髮達國家都面臨的難題。新中國成立70多年來中國如何通過農業合作化、一部分人先富起來、精準扶貧和共同富裕等一系列戰略,形成中國特色反貧困和消除不平等的實踐,築起中國特色社會安全網的歷史脈絡。這一歷史脈絡背後所展示的是,從模仿蘇聯建設社會主義,到建設有中國特色的社會主義,再到改革開放後又再次突破日益流行的西方經濟學範式的教條,不斷探索、試錯和調整發展路線的強烈的富民邏輯。

第一次突破:奠定社會主義基業

新中國成立後的第一個30年在減貧方面的實踐長期以來沒有被充分理解和説明,這是因為中國的農村收入性標準直到1986年才制定,聯合國的貧困線都是按照收入和消費來衡量的,而用單純的收入標準很難判斷新中國成立後第一個30年的減貧成果。

今天的人們對此已經有了共識,貧困是一個包含多維指標的概念,要在多維衡量體系中確定,不僅包括收入,還包括健康、教育和生活水平等多個方面。如此來看,1949年新中國成立之後的一系列社會主義的建設實踐,如土地改革、農業合作化、通過辦人民公社推行教育和醫療等公共服務全覆蓋,以及建立基本社會保障網等,實質上都是廣義上的扶貧實踐,也是中國共產黨在共同富裕方面的重要探索。【1】

儘管在新中國成立後第一個30年裏中國社會主義建設方面有一些教訓,但以上幾個方面的成就,仍然為改革開放之後40多年的中國減貧事業奠定了堅實的基礎,一些制度性的安排和探索,至今仍然推動和引導着未來的發展。

1.農業合作化

與新中國建立過程同步開展的土地改革,使得3億多無地和少地農民(佔總人口60%~70%)免費獲得土地,實現了“耕者有其田”。中國共產黨人對人民羣眾這一重要承諾的兑現,被稱為最為根本的減貧政策。到1952年底,土地改革在全國大部分地區基本完成,也確立了農户家庭土地所有權與經營權一體化的農地制度。農民生產積極性高漲,當年總播種面積比抗日戰爭前增加了44.4%。與1949年相比,1952年全國糧食產量增長了44.83%,棉花產量增長了194%。【2】

然而,土地改革並不能從根本上解決土地再次集中和廣大人民的温飽問題,有些地方很快出現了新的貧富分化的苗頭。根據新中國成立初期第一任山西省委第一書記陶魯笳的口述記載:

1950年,山西省長治地區土地買賣現象之多,是歷年來所沒有的。據《晉東南武鄉縣農村考察報告》對六個村的調查,1949年到1950年兩年,有139户(佔總户數的11.8%)出賣土地410畝(佔耕地總數的2.28%)。有些富裕農民佔有的耕地超過本村人均佔有耕地的一倍、兩倍乃至三倍。有的富裕農民還放高利貸,説什麼“人賺錢累死人,錢賺錢發大財”,其年利率高達60%,甚至180%。【3】

為此,山西省委決定,10個村在原來互助組的基礎上試辦“半社會主義”性質的農村合作社,為將來過渡到社會主義性質的合作社作準備。

然而,這次探索引起了黨內關於農業合作化的一場爭論。劉少奇認為,山西的農村合作社是空想的農業社會主義,新中國需要10~15年的建設才能過渡到社會主義;在沒有國家工業化,沒有拖拉機之前,是不能發展農業合作社的。他多次講到,只有等到80%的農民有了三馬一車一犁,才能在他們自願的基礎上實行集體化,建立蘇聯式的集體農場。【4】這場爭論的實質,是涉及當時革命老區農村或土地改革後的農村要不要開始起步向社會主義過渡的問題。但是毛澤東最終説服了劉少奇、薄一波等黨內高層,並肯定了山西的探索。最根本的原因就是,山西的初級社土地入股,地四勞六(土地分紅佔40%,勞動分紅佔60%),有公積金(集體收益),走集體化的道路,社會主義共同富裕的因素不斷增加。毛澤東看到了這些,認為共產黨不斷扶持這些社會主義因素,就可以避免農村的兩極分化,並帶動城市,過渡到社會主義。【5】

按照陶魯笳的理解,毛澤東正是抓住了中國幾千年歷史的一條主線:小農經濟發展必然走向兩極分化,最終逼得農民走投無路,起來造反,推翻舊王朝,週而復始,沒有出路。因此,通過農業合作社過渡到社會主義和生產關係的根本改變,是毛澤東為實現共同富裕所倡導的一種實踐模式,是中國共產黨人從根源上解決兩千年小農經濟歷史週期率的方案。

而且,山西初級合作社的實踐事實上取得了很有説服力的成績。就在1955年7月31日毛澤東作《關於農業合作化問題》報告前,即7月26日,陶魯笳給毛澤東彙報説,山西合作社從1951年開始運行了四年半,已經有41%的農户自願加入合作社。由於蘇聯在農業集體化過程中遭到農民強烈反對,出現農業減產和死牛事件,毛澤東特意問起山西是否出現了同樣的情況,陶魯笳説:

1953年2242個社糧食總產比1952年增長27.6%,單產增長21.6%,比互助組單產高21.5%,比個體户高39%。1954年全省因災減產4.8%,而初級社佔60%以上的平順、武鄉等20個縣糧食比上年增產3.8%。全省的大牲畜,由1951年的184萬頭髮展到1954年的213萬頭,年遞增率為10%,其中騾馬的遞增率高達15%,適應了初級社添置新式馬拉農具的需要。特別是,現在晉東南老區在1276個老社中,生產水平已經達到或超過富裕中農生產水平的38%,這就為下一步過渡到高級社創造了有利條件……【6】

聽到山西省農業合作社的成就,毛澤東很高興,並叮囑山西要吸取蘇聯集體化的教訓,一定要增產,一定要增牛,一定要把合作社搞得比蘇聯的集體農莊更好。在山西農業合作社成就的鼓勵下,在1955年7月最後一天,毛澤東發佈《關於農業合作化問題》的報告,要求全國加快合作社的建設。至此,三年關於工業化優先,還是農業合作化和社會主義工業化並舉的爭議也結束了。

不同於蘇聯革命起於城市,走了一條先工業機械化後農業集體化的路線,中國革命走的是農村包圍城市的路線,農村先天地成為革命和社會主義實踐的突破口。在一些學者看來,這是毛澤東根據中國實際情況衝破蘇聯社會主義模式的新做法。【7】到1957年,農村初級社升為高級合作社,社員私有的土地無代價地轉為集體所有;社員私有的耕畜、大中型農機具則按合理價格由社收買轉為集體財產;社員勞動採取多勞多得按勞分配的原則。通過農業合作化運動,土地等生產資料的農民個體所有制轉變為社會主義集體所有制。

這項制度作為中國社會主義經濟制度的重要組成部分一直貫徹至今。從新中國成立初期的合作社、人民公社,到改革開放初期的家庭聯產承包責任制,再到當前的農村土地使用權的流轉,社會主義集體所有制儘管在實踐中出現過各種問題,但構成了中國農民最基本的一項抵禦內外危機的安全屏障。

一些海外學者很好奇:為什麼中國農業的社會主義改造進展得如此順利,短短3年就能讓剛剛獲得土地的農民重新交出土地並將其收歸集體所有,而且還能避免斯大林式的農業集體化導致的大規模農民反抗的情況?

究其原因,還是因為中國的“超經濟突破”這一有效模式。與蘇聯的情況大為不同的是,中國共產黨在革命戰爭時期與中國的廣大農民建立起了密不可分的血肉聯繫,並取得了無可替代的代表性,這一點決定了新中國成立後的農業合作化在很大程度上仍是農民解放這一長期的政治運動的一部分。與蘇聯農業集體化時中等富農佔絕大多數不同,中國農業集體化時代的農民,三分之二仍然處在赤貧狀態,他們的土地絕大多數是土地改革得來的。因而農業集體化運動通過廢除生產資料的私有制,即土地、大型農機具和牲畜的個體佔有,再次拉平了農民的收入差距,獲益的仍然是絕大多數的貧困家庭。【8】這既是共產黨所描繪的集體化的美好前景,也符合絕大多數農民的物質利益,尤其是對一些勞動力不夠的脆弱家庭,農業集體化能夠幫助它們抵禦風險,對它們更為有利。

費孝通在他的《江村經濟——中國農民的生活》裏生動地描繪了農民加入高級合作社前後的情景:“高級合作社成立前幾天,號召大家積肥獻禮,每隻船都出動了,罱得滿船的河泥,把幾條河都擠住了。幾村的人都穿上節日的衣服,一隊隊向會場裏集中。一路上放爆竹,生產積極性的奔放,使得每個人都感受到氣象更新。”“農民們從田裏回家誰都懷着興奮的心情,‘700斤’沒問題,接下去的口頭禪是‘一天三頓乾飯,吃到社會主義’。”【9】

吃飯這個經濟問題與社會主義這個政治問題如此緊密地聯繫在一起,也只有在中國的“超經濟突破”實踐中才可能發生。

2.人民公社

人民公社期間,農村紛紛實行小社並大社,實行農村土地等生產資料公有化,人民公社統一經營、統一核算,成為政治組織和經濟組織合二為一的“政社合一”實體。與此同時,人民公社取消了社員退社的自由,並實行户籍制度以防止農村勞動力外流,因而固化了城鄉二元體制;否定了按勞分配原則,開始推行共產主義的供給制(公共食堂)。1962年,宅基地所有權也確定為集體財產,使用權無償分配給社員,一家一户。人民公社這一體制一直維繫到家庭聯產承包責任制在全國範圍內實行之後的1984年。

“一大二公”的人民公社,被一些人視為毛澤東等革命家的共產主義烏托邦試驗。回顧地看,若單純考慮人民公社的經濟效益方面,由於在微觀激勵機制和市場效率等多方面的嚴重缺陷,基本上是可以否定的。但是,不能據此完全否定這一制度在當時那個特殊歷史時期所發揮的獨特作用。

無論如何,在1957—1982年這段時期,我國糧食和棉花總產量分別提高了81.8%和119.4%,年均增長率分別達到3.0%和4.0%,在同期人口增長57.2%的情況下,相應的人均糧食、棉花分別實現了15.6%、39.5%的增長,增長速度與其他農業國家相比是高水平的。【10】而除了農業產量增長之外,更重要的是,人民公社這種“公社-村-小隊”三級體制所體現的超強的動員力量和“集中力量辦大事”的治理模式,在中國人口眾多、財力有限這一基本國情之下,最大限度地保障了中國農村的水利建設、教育、醫療、社會救助等方面的有效供給,在中國中長期的共同富裕戰略中佔有一定的地位。

上世紀五六十年代,蕭山人民圍墾造地。 浙江省檔案館館藏

事實上,人民公社化運動一開始正是在農田水利建設高潮中應運而生的。集體化的農村突破了個體農户的藩籬,在農田水利建設中發揮了決定性作用,從長期來看,是可以促進農業增產增收的。1958年,水利部時任部長傅作義在《人民日報》的發文中指出“四個月的成就等於四千年的一半”,暢談農村中興修水利的高潮。文章説,僅在1957年冬到1958年初的四個月時間裏,就新開闢了灌溉面積約1.17億畝。他作了個比較:新中國成立前我們的祖先四千年累計只開闢了2.3億畝灌溉面積,所以那四個月的成績等於四千年的一半。【11】這個比較,如今的人看着稍顯誇張,但當時完成的灌溉面積是實打實的。

在政治運動的鼓動下,中國人民依靠羣眾智慧和集體力量,還創造了“長藤結瓜”等適合不同地形的水利化經驗。比如,南方各省雨水雖然較多,但是在合作化以前,在一家一户的生產條件下,塘壩水源不能互相調劑,多數抗旱能力很低。若幾十天不下雨,有的塘壩就乾涸了。現在雲南、貴州、湖北等地,在合作化的基礎上創造了“長藤結瓜”的經驗,根據地形條件,把渠道和水塘聯結起來,水源統一調配,以有餘補不足,形成了一個完整的灌溉系統,節約了水量,擴大了灌溉面積,大大提高了抗旱能力。【12】

在提供低成本普惠性的教育、醫療和社保服務方面,人民公社成就卓著。比如,基礎教育方面形成了大隊辦小學、公社辦初中、區委會辦高中的教育格局;開展了轟轟烈烈的掃盲運動。學齡兒童入學率從1949年的20%上升到1976年的97.1%,小學畢業生的初中升學率從1957年的44.2%上升至1976年的94.2%,1949年文盲率高達80%,但到了1978年,已經下降至22%。【13】

醫療衞生方面,人民公社靠超強的組織動員能力消滅和控制住了多種傳染病和流行病,普及基本醫療衞生服務,大大提高了人民的健康水平。新中國確立了“面向工農兵、預防為主、團結中西醫、衞生工作與羣眾運動相結合”的衞生工作方針,創設了一套中國特色的農村衞生保健模式,其中包括三級醫療保健網、赤腳醫生和合作醫療制度。農村三級醫療保健網以區人民醫院為中心、以公社衞生院為紐帶、以大隊衞生室為基礎,擔負小病診治和防疫檢疫。赤腳醫生隊伍由經過選拔培訓的農村知識青年構成,為農民提供初級衞生服務。

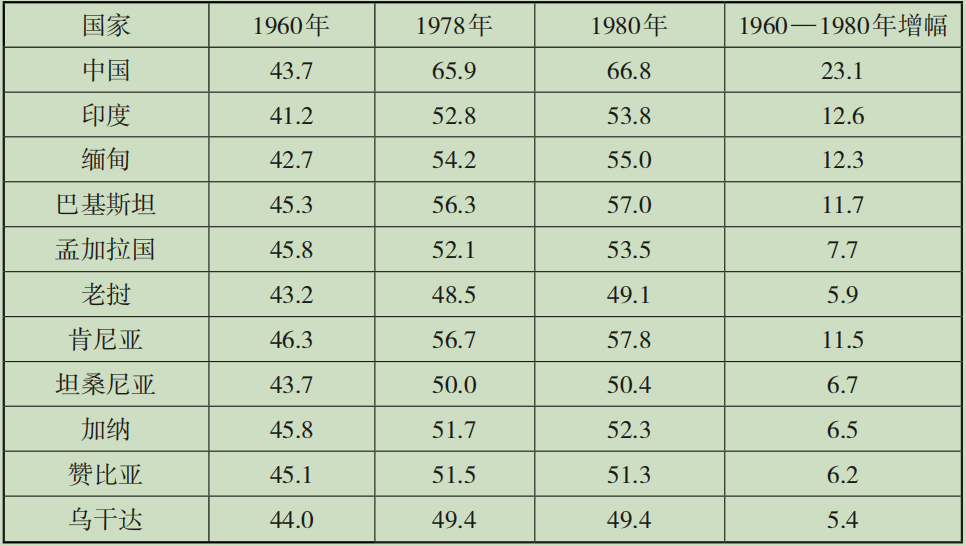

合作醫療制度是農村基本醫療衞生制度,負責轄區村民衞生醫療,實現低成本、廣覆蓋的基礎醫療服務,覆蓋率達到90%以上,惠及85%以上的農村人口。【14】在當時的條件下,這套醫療衞生體系可以説成效巨大,最主要的一個體現指標是,中國人的人均預期壽命由1960年的43.7歲提高到1978年的65.9歲,這是發展中國家取得的罕見的成就(見表2-1)。【15】

表2-1 中國人均預期壽命和其他國家的比較(1960—1980年)(單位:歲)

數據來源:世界銀行世界發展指數數據庫

以人民公社為依託,農村還普遍建立了以集體保障為主體的社會救助保障體系,基本形式包括救災、“五保”供養和困難户救助。以“五保”供養為例,“五保”供養是針對缺乏勞動力、生活無依靠的農户和傷殘軍人,在生產生活上給予適當的安排,提供保吃、保穿、保燒(燃料)、保教(子女教育)與保葬五類救助制度,使他們生老死葬都有指靠。1958年全國農村享受“五保”供養的人口有519萬人,敬老院達到15萬所,收養300餘萬人。【16】這些措施大大減少了農村極端貧困的發生。“五保”供養至今仍然是中國社會救濟制度的一部分。

3.未竟的富民事業

無論是土地改革、發展初級合作社,還是建立人民公社,共和國的締造者自新中國成立伊始就確保自己不脱離親貧、益貧的發展路線,一直希冀通過更純粹、更大規模的公有制形式來謀求社會的大同,實現人人豐衣足食的美好願望。

在新中國成立之初關於共同富裕的倡議被頻頻提及。1953年12月16日,中共中央提出要“逐步實行農業的社會主義改造,使農業能夠由落後的小規模生產的個體經濟變為先進的大規模生產的合作經濟,以便逐步克服工業和農業這兩個經濟部門發展不相適應的矛盾,並使農民能夠逐步完全擺脱貧困的狀況而取得共同富裕和普遍繁榮的生活”17】。在1956年發表的《論十大關係》中,毛澤東特別強調了農業、輕工業和重工業的協調發展。他説這樣一可以更好地供給人民生活的需要,二可以更快地增加資金的積累,因而可以更多更好地發展重工業。他説蘇聯的模式把農民挖得很苦,我們則要做到國家和合作社、國家和農民、合作社和農民,都必須兼顧,都不能只顧一頭,因為這是一個關係到6億人民的大問題。【18】

然而,面對長期的外部封鎖及安全威脅,“都必須兼顧,都不能只顧一頭”的理想總是不得不讓位於現實的壓力。可以説,新中國成立後的約30年裏,中國的農民合作化運動始終沒有跳出蘇聯社會主義模式的大框架。【19】農業的發展在大部分時間裏讓位於工業化和保家衞國的強國目標,20多年的人民公社體制也因此以重積累和壓消費為原則,全國人民勒緊褲腰帶支撐起一個獨立自主進行工業化、現代化建設的國家,但始終未能解決6億人自己的温飽問題。【20】

20世紀70年代末薛暮橋曾指出:“我國現在的財政收入,農民所提供的税金只佔百分之十以下,工業所提供的税金和利潤佔百分之九十以上,似乎工人向國家提供的積累很多,農民所提供的積累很少,實際情況並非如此。這是因為農民所提供的積累,有相當大一部分是通過不等價交換轉移到工業中去實現,計算到工人的積累裏面去了。實際上農民所提供的積累,在財政收入中至少佔三分之一。”【21】

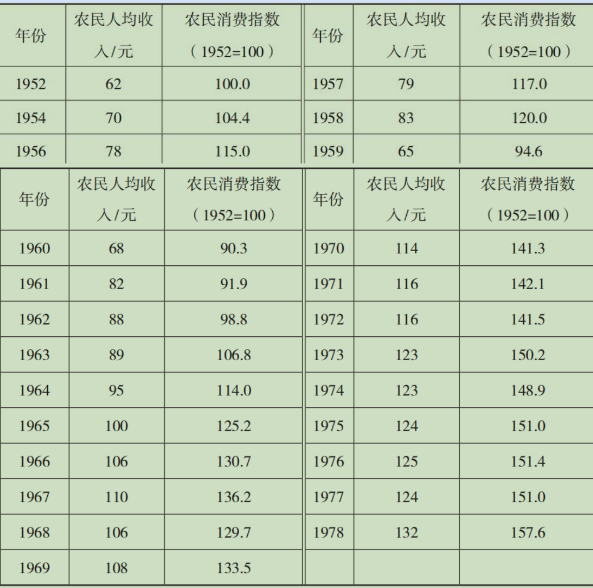

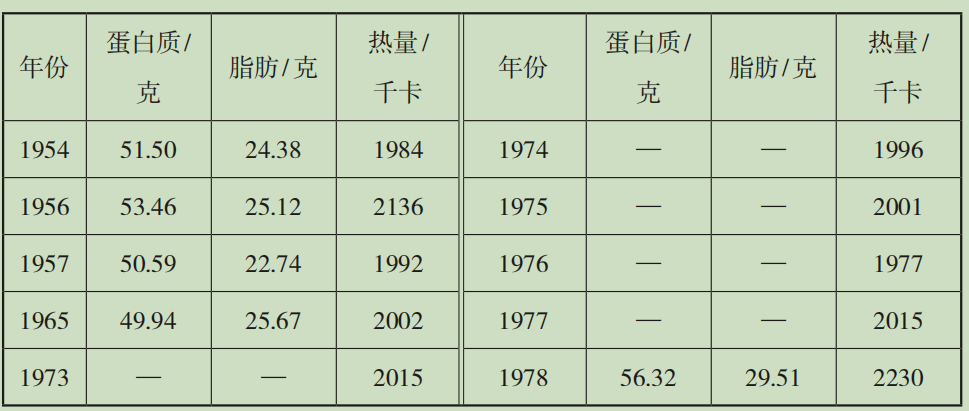

儘管從整個時間段上看,中國的農業在總量和人均上都實現了增長,但由於經歷了一系列挫折,中國農村的生活水平仍然處於貧困之中(見表2-2)。李小云等引用營養攝入量來衡量,1954—1977年農民每日熱量的攝入量沒有穩定達到每日2100千卡的最低熱量標準(見表2-3)。光梅紅根據史料研究人民公社時期大寨社員的生活水平,發現1966年山西昔陽縣農民人均日攝入熱量為1611千卡,1975年為2360千卡,可見集體化時期的農民長期處於較低生活水平。【22】

表2-2 中國農民收入和消費變化(1952—1978年)【23】

表2-3 農民每日營養攝入量表(1954— 1978年)【23】

李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

一代人經過艱苦卓絕努力,將社會主義的基業打了下來,共同富裕的偉大征程開始起步,但富民的偉大目標遠遠未能實現,新的任務歷史地落在了後面幾代中國領導人肩上。

第二次突破:不平衡的繁榮

根據世界銀行2013年的估算,中國生活在每天1.9美元貧困線以下的貧困人口比例,已經從1981年的88.3%下降到了當年的1.85%。改革開放以來的40多年裏,中國8億人脱貧,是中國富民政策貫徹得最徹底、最成功的時間段。通過發展經濟,中國解決了絕大多數人的温飽問題,再通過世上罕見的脱貧攻堅戰,以及取消農業税、建立起覆蓋全民的醫療保障體系等措施,實現了世界上最多人口的脱貧。

很多人會問:這一切是如何發生的?中國到底做對了什麼?大部分經濟學家的答案是:激勵機制和市場效率。中國先通過家庭聯產承包責任制調動農民的積極性,再通過鼓勵一部分人、一部分地區先富起來,調動村中能人、企業家和地方政府的積極性,一步步分階段、由點及面地激活各地市場,下活了改革富民這盤棋。

1.小崗村的“官司”

改革親歷者、廣東原主管農村工作的杜瑞芝在2008年農村改革30週年座談會上曾一語道破中國改革開放的邏輯起點:“改革最大的動力是農民的肚皮!但如果沒有鄧小平的支持也不行。”

如果説新中國成立後的約30年更多是一場場自上而下的社會主義建設運動,那麼,1978年啓動的改革開放則是一個上下左右互動的結果。對於中國高層決策者來説,若要產生上下左右的互動,思想解放是主線。幾億人餓肚子,用新的政治話語説,是人民的生存權出現了問題;對執政黨而言,是信任危機的問題,事關生死存亡。

在1978年真理標準問題的大討論中,鄧小平説過:“一個黨,一個國家,一個民族,如果一切從本本出發,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前進,它的生機就停止了,就要亡黨亡國。”【24】他所説的“一切從本本出發,思想僵化,迷信盛行”指的就是當時束縛全社會生產力發展的意識形態禁錮。

趙樹凱教授記述了1978年安徽省鳳陽縣小崗村改革中一些有趣的細節。1980年1月24日,時任安徽省委第一書記萬里來到小崗村考察之後,“頂風作案”的村隊長嚴俊昌嚇得兩腿直打哆嗦。令他沒想到的是,萬里給了小崗村農民一顆定心丸:“我批准你們幹五年。只要能對國家多做貢獻,對集體能夠多提留,社員生活能有改善,幹一輩子也不能算‘開倒車’。誰要説你們‘開倒車’,這場官司由我來跟他去打。”【25】

突破意識形態禁錮並非輕而易舉,如萬里所料,在那之後,他為小崗村包產到户的合法化打了三年“官司”。沒多久,某位國家農委的老領導去安徽考察,回來就和萬里發生了爭論。他認為包乾到户不宜推廣,因為它偏離了社會主義方向,不是走共同富裕的道路。萬里説:“羣眾不過是為了吃飽肚子,有什麼不符合社會主義,為什麼不可行?”萬里還問道:“社會主義和人民羣眾,你要什麼?”老幹部説:“我要社會主義!”萬里説:“我要(人民)羣眾!”【26】在本本主義的意識形態禁錮下,社會主義和吃飽肚子竟然成為不能相容的兩個概念。由此我們才能體會出鄧小平後來那句“貧窮不是社會主義,社會主義要消滅貧窮”【27】的分量有多重。

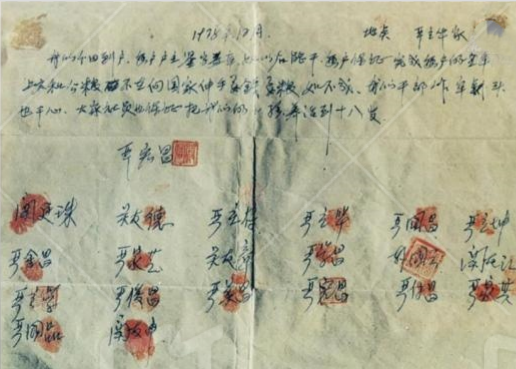

不久後,萬里調任中央任書記處書記,擔任副總理,主管農業工作。這也直接導致了小崗村的“密謀事件”傳到了中央決策中樞,成為影響中國歷史進程的轉折性事件。這一轉折性事件的唯一物證如今成了博物館中關於改革開放的標誌性文物,即一張寫在香煙盒紙上帶着紅手印、包含着錯別字的生死契約:我們分田到户,每户户主簽字蓋章,如以後能幹,每户保證完成每户的全年上交和公糧,不在(再)向國家伸手要錢要糧。如不成,我們幹部作(坐)牢剎(殺)頭也幹(甘)心,大家社員也保證把我們的小孩養活到18歲。

小崗村的生死契約

從地方到中央,圍繞包產到户的爭論延續了3年。直到1982年的元旦,中共中央才連續5年發出5個“一號文件”,正式承認“包產到户、到組都是社會主義集體經濟的生產責任制”。

家庭聯產承包責任制克服了人民公社時期的勞動工分制和計件制度中的“監督和計算問”,農户生產的糧食可以交夠國家和集體的糧食之後,剩餘的歸自己,每個農户事實上成為“剩餘索取者”,因而勞動積極性與報酬更加直接地聯繫在一起。【28】正是因為家庭聯產承包責任制所帶來的激勵作用,包產到户以星火燎原之勢迅速在全國鋪開。

根據林毅夫的研究,1979年,僅有1%的農村地區試行家庭聯產承包責任制,但是到了1984年,家庭聯產承包責任制的普及率已經達到了99%。這種基於底層農民生存邏輯的簡單創新,極大地調動了農民的生產積極性,也大大提高了農業發展的效率。【29】按照住户調查材料,1985年全國平均每個農户擁有的生產性固定資產、私人住房、現金和儲蓄、餘糧等項總額為3812.77元,推算當年全國農户總資產在7000億元以上。按相同口徑計算已經比1981年增長了1.68倍,年均增長27.37%。【30】農民人均純收入從1978年的133.6元提高到了1985年的397.6元,年均增長率達到16.9%,達到了歷史最高水平。按照中國政府1985年確定的貧困標準(1978年人均純收入100元)測算,1978年農村貧困發生率為30.7%,貧困人口規模為2.5億人,到1985年,貧困人口已經減少到了1.25億人。【31】

包田到户並非安徽小崗村的創舉,1956年高級合作化正在鋪開之時,有的基層幹部就察覺到農民生產缺乏激勵機制的問題,當時的浙江省永嘉縣縣委書記李雲河就提出了“包產到户”的想法。20世紀60年代,有的農村地區饑荒嚴重,農民和基層生產隊就承諾交夠國家的,留足集體的,剩下的都是自己的,以此獲得土地的經營權。1961年,饑荒重災區之一的安徽省一度有85.4%的生產隊施行“包產到隊,定產到田,責任到人”,但最終被戴上“單幹風”的帽子,受到批判。【32】

20多年後,時勢逆轉,包產到户得到政策支持。20世紀80年代參與了中國諸多重大農業政策文件起草的周其仁,借用自由市場經濟學中羅納德·H.科斯的“清楚界定的產權是市場交易的前提”理論,將家庭聯產承包責任制解釋為“中國特色的產權界定”。他認為這種能夠促進生產力發展的自發的包產到户,得到了國家最高層面的法律保護(2002年通過了《中華人民共和國農村土地承包法》):一方面,土地的使用權、收益權以及轉讓權,都長期承包給了農户;另一方面,土地所有權仍是社會主義集體所有制,因而“改革之道就是堅持產權界定並寸步不移”【33】。

這只是事後的“經濟學”理論説明,而中國領導人當時的做法,並不是從一種本本主義又跳到了另一種本本主義。他們只是一邊尊重了農民的簡單生存邏輯——分田,另一邊又堅持了土地國有和社會主義集體所有制,採取了比任何轉軌制國家都更加符合實際的改革策略,在大大刺激經濟增長、改善人民生活的同時,又保證了社會主義紅旗不倒、基業不垮,讓中國這艘巨輪能夠高速前行而不脱軌。這不是單純的經濟問題,而是一個事業,一個通過“超經濟突破”完成的發展戰略。

2.讓一部分人先富起來

1985年10月23日,鄧小平在會見美國時代公司組織的美國高級企業家代表團時説:“一部分地區、一部分人可以先富起來,帶動和幫助其他地區、其他的人,逐步達到共同富裕。”【34】繼家庭聯產承包責任制成為第一個重要的激勵政策之後,從1980年代中期開始,鄧小平在多個場合提出“允許一部分人、一部分地區先富起來”。這種“先富論”擺脱了將共同富裕誤解為結果平等的“同步富裕”這一認識誤區,強調在機會均等的條件下,基於人有能力高下和術業有專攻及各地發展不平衡的客觀事實,允許有人先富,讓勤勞致富變得合理合法,讓先富的示範榜樣作用激勵後富,帶動生產力的快速發展。

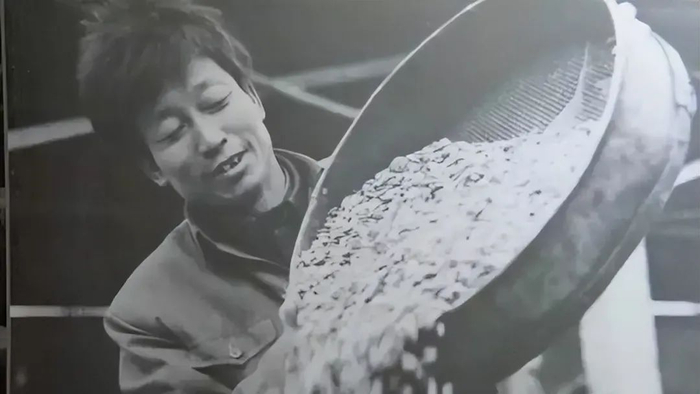

對當時剛剛從“吃大鍋飯”的體制走過來的中國人來説,這些新的理念解開了精神枷鎖,大大地激發了中國人民創造財富的熱情。當年安徽蕪湖的“中國第一商販”年廣九便是大家耳熟能詳先富起來的代表人物之一。

“農村改革初期,安徽出了個‘傻子瓜子’問題。當時許多人不舒服,説他賺了一百萬,主張動他。我説不能動,一動人們就會説政策變了,得不償失。”【35】這是鄧小平在1992年第二次點名保護年廣九。2005年,本書作者曾到安徽蕪湖和鄭州兩地採訪年廣九,發現這位很懂生意經的“傻子”,將鄧小平的話印在了自己的名片、“傻子瓜子”包裝袋等很多地方。

年廣九生於1940年,7歲開始在街巷撿煙頭掙錢,9歲跟隨父母擺攤叫賣水果。但是後來,水果攤被當作“資本主義尾巴”割掉了。1963年他因為販賣板栗入獄一年;“文化大革命”中,年廣九因為同樣的原因被批鬥,再度坐牢。1972年他改行炒瓜子,其間教會他炒瓜子的熊師傅因“違法擺攤”,在被當地工商管理人員追逃的時候,一口氣喘不上來,氣絕身亡。即便是偷偷摸摸做生意,1973—1976年,年廣九就賺到了100萬元,可謂新中國最早的百萬富翁了。

年廣久

《中國財貿報》(《經濟日報》的前身)安徽站記者楊其廣曾回顧了“傻子瓜子”在被鄧小平點名前的細節。1982年6月,國務院總理對《中國財貿報》關於“傻子瓜子”問題的報道作出批示,並提出了下面的問題:“對這件事有兩種看法,一種認為是資本主義要取消;另一種認為,這些事給我們以啓示,這樣會經營的人才,為什麼30年來不能發揮作用?我們能不能找出這樣一條路子:既能發揮人才的作用,又能克服消極的方面?”

最後,根據總理的批示,安徽省進行了一番研究之後得出的意見是:年廣九確實有技術專長,又肯吃苦耐勞。他的瓜子質量好,得到羣眾好評,這些積極作用應該受到保護,但是有些問題一時拿不準,可以先看看,先不急於處理。【36】就這樣,“傻子瓜子”越做越大,至1982年底,僱工已經達到了46個,一時間,“暴發户”“新型資本家”“姓資還是姓社”的爭論從蕪湖傳到省裏,從省裏傳到中央。這才有了鄧小平1984年的點評保護:“讓‘傻子瓜子’經營一段,怕什麼?傷害了社會主義嗎?”【37】

與中央從政策上鼓勵先富同步,勞動力流動的限制也逐漸放開,中國改革重點開始轉移到工業部門,中國億萬國民迸發出前所未有的創業致富熱情,經商潮、下海潮一浪高過一浪。從農業中釋放出來的大批農村剩餘勞動力,從西向東,從北向南,形成中國歷史上前所未有的人口候鳥潮。

這場規模空前、轟轟烈烈的“人口遷徙”,正是中國減貧運動的生動寫照。根據2004年對農民工的調查,到了2003年,樣本農民工的月工資水平為984元,年平均打工9.5個月,年均收入9253元,其中4694元寄回了農村老家,佔打工收入的50.7%,這些匯款對提高農村居民的收入起了重要作用。【38】

3.貧富分化之辯

改革開放推動的經濟增長,成為中國減貧運動的最大動力。1989—2013年,中國的總貧困率下降了54.78%,其中經濟增長貢獻了55.75%。

如果將這24年分成兩個時期,1989—2006年這17年間,經濟增長貢獻47.5%,但與此同時,不平等的惡化貢獻了-1.63%。【39】改革開放政策確保了絕大多數中國人可以靠勤勞和智慧改善生活,但與此同時,城鄉之間、區域之間和不同社會階層之間的收入差距也在不斷擴大,21世紀之初到2008年國際金融危機之前這段時間尤甚。

據統計,改革開放之初的1985年,城鄉居民收入比只有1.86∶1,到2002年,這一比例擴大到3.11∶1,如果把城鄉居民享有的公共服務差距計算在內,二者的比例或將高達7∶1。【40】若按照基尼係數來衡量,根據清華大學李強教授的測算,中國人均國民收入的基尼係數1994年為0.434,1996—1997年為0.4577,2003年中國城鄉居民人均收入的基尼係數已開始高於0.5。而據國際勞工組織的統計資料,20世紀90年代,世界上基尼係數最高的國家包括塞拉利昂(0.629)、巴西(0.601)、危地馬拉(0.596)、南非(0.593)、巴拉圭(0.591)等,僅從基尼係數這一指標看,世紀之初,中國已朝世界上貧富差距最大的國家邁進了。【41】即便是按照國家統計局的數據,2000年以來收入差距也呈現日益擴大的勢頭,到2008—2009年基尼係數已經接近0.5。【42】

一個經濟高速發展的社會,存在貧富差距是正常的,正如鄧小平的先富政策所希望的,這種差距能夠從正面刺激人們致富的慾望,為經濟發展提供源源不竭的動力。但是,如果貧富分化與不公正、不合理、不公平的財富分配機制相關聯,就容易激化社會矛盾。

有關貧富差距問題的討論這一時期也席捲了輿論界、學術圈和決策者的議事廳,議題包括貧富分化的程度、產生的原因,進一步深入研究“公平與效率誰優先”問題,以及“先富是否真的帶動了後富”等深層次的問題。

1992年鄧小平南方談話肯定了效率的首要地位,隨後“效率優先,兼顧公平”的收入分配理念被寫入黨的十四屆三中全會公報,黨的十五大報告還提出要“把按勞分配與按生產要素分配結合起來”,被視為中國社會主義分配思想不斷突破和創新的必然結果。【43】

通俗地理解,“效率優先,兼顧公平”就是將“做大蛋糕”放在首位,“分好蛋糕”放在第二位。按照這一概念的首提者——時任中央黨校研究員的周為民和盧中原的初衷,是在保證最必要的公平程度前提下,最大限度提高社會經濟效率,是改革開放之初為配合發展社會主義生產力之歷史任務決定的。【44】

然而,此一時彼一時。地區發展的不平衡、壟斷行業的高利潤、權錢交易、部分高收入人羣“為富不仁”等社會不公現象,已導致民眾的不滿情緒滋生蔓延,如再不特別關注社會公平,必然破壞和諧社會的建立,甚至威脅社會穩定。由此可見,即使是被經濟學家普遍當作經濟問題分析研究的貧富分化問題,在中國也絕不可能被當作單純的經濟問題來處理,它屬於中國特色社會主義建設發展戰略中的主要組成部分,也需要通過“超經濟突破”加以解決。

實際上這一問題在西方國家也是一樣。美國經濟學家薩繆爾森等認為,“一個經濟社會不僅僅只追求效率……一個經濟社會或許會作出選擇,改變自由放任的均衡,以便增進收入和財富的公平或公正性”【45】。而且,經濟學“有助於設計增加窮人收入的更有效率的方案”【46】。但是,為什麼中國在不平等問題上可以通過“超經濟突破”的綜合手段不斷改善,而西方國家則束手無策呢?到底是西方國家的社會現實問題,還是自由市場經濟學理論上的問題?

2004年9月召開的黨的十六屆四中全會通過的《中共中央關於加強黨的執政能力建設的決定》提出了“注重社會公平”的説法。2005年10月通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》不再使用“效率優先,兼顧公平”的提法,而是強調“更加註重社會公平”,強調“努力緩解地區之間和部分社會成員收入分配差距擴大的趨勢”。同時,黨中央還推出了一系列保護中低收入人羣利益、保證社會公平以扭轉貧富差距拉大趨勢的措施。2002年召開的黨的十六大提出統籌城鄉發展。

2006年1月1日宣佈徹底廢除農業税,全國農民每年減負1000多億元,人均減負140元左右,這一舉措成為繼家庭聯產承包責任制以來,最具標杆性意義的惠民措施。在公共服務的均等化方面,2003年中國試點推出了新型農村合作醫療制度,並從2016年開始推動新農合和城鎮居民醫保合二為一,截至2021年9月《“十四五”全民醫療保障規劃》頒佈時,已經建立起了覆蓋13.6億人(覆蓋率95%以上)的基本醫保體系,職工和城鄉居民基本醫療保險政策範圍內住院費用基金支付比例穩定在70%~80%。

第三次突破:走向共同富裕

民富國強的奮鬥目標,雖然可以用經濟指標加以衡量和表示,但從根本上講這不只是經濟問題,更是一項事業。

鄧小平在改革開放之初提出先富帶動後富的時候,就預料到了貧富差距的發生。1985年他提出:“社會主義的目的就是要全國人民共同富裕,不是兩極分化。如果我們的政策導致兩極分化,我們就失敗了。”【47】1990年,他再次提出:“社會主義最大的優越性就是共同富裕,這是體現社會主義本質的一個東西。如果搞兩極分化,情況就不同了,民族矛盾、區域間矛盾、階級矛盾都會發展,相應地中央和地方的矛盾也會發展,就可能出亂子。”【48】

改革開放以來,中國堅持發展是硬道理,確立了社會主義市場經濟體制。但是在自由市場經濟學的理論中,在市場經濟體系之下效率和公平不可兼得,發展和收入分配必將遵守涓滴效應,即只要保持經濟不斷增長,增長收益會“涓滴”到中低收入人羣當中,自動減少貧困。

另外,根據西方經濟學的庫茲涅茨曲線假説,一國經濟發展的初始階段,收入差距會隨着人均收入的提高而擴大,但當人均收入提高到一定水平時,貧富差距自然會出現下降趨勢。根據這一理論,中國一部分經濟學家認為,政府不應該用財政轉移支付縮小收入分配差距,藉助市場手段縮小收入分配差距才更有效。【49】他們強調,如果過度強調收入平等,必然導致社會退回到計劃經濟時代以及經濟的停滯不前。

然而,正如法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂等一些學者用大量事實所證明的,在堅持自由市場原則的西方國家,貧富差距正在以驚人的速度不斷拉大。不需要很多的經濟學理論知識也可明白其中的道理:通過自由市場將蛋糕做大固然重要,為蛋糕的分配提供了重要的前提條件,但這只是問題的一個方面;問題的另一個方面是,如果不能公平公正地分配蛋糕,繼續任由市場調節,資本的一方必然相對於勞動的一方佔有越來越多的優勢,貧富差距必然越來越大,社會危機也必然快速逼近,政府對此不可能無所作為。而只有公平合理地分配蛋糕,才能最大限度地調動絕大多數人的積極性,也有助於蛋糕的進一步做大。

在這個問題上,中國政府並不需要比別人更聰明才能作出正確的決策,但的確需要突破自由市場經濟學理論範式,迴歸常識理性。

2020年,雲南景洪市委政法委組織“扶貧幫困春節獻愛心送温暖捐贈活動” 雲南景洪長安網

自1986年中國政府成立國家級的扶貧機構開始,有目的、有計劃的扶貧工作全面展開。2011年以前,扶貧工作主要是以區域開發式扶貧為主的、兼顧貧困羣體的開發治理模式展開。比如西部大開發戰略,主要針對12個西部省份,加快基礎設施建設、生態環境保護和建設,鞏固農業基礎地位,調整工業結構,發展特色旅遊業,發展科技教育和文化衞生等。西部大開發戰略實施後,我國西部地區農村貧困人口大幅度減少。

2013年以來啓動的精準扶貧,正是中國在貧富差距逐漸拉大的局面之下開展的根除絕對貧困的一場攻堅戰。中國在管理體制上採取省、地級市、縣、鄉鎮、村五級書記掛帥的管理機制,並累計派出300多萬名第一書記和幹部下鄉扶貧,精準幫扶9899萬貧困人口。截至2021年,8年來的扶貧規模、資金投入和人力投入在全世界絕無僅有。

中國消除不平等的努力有目共睹。以國家統計局的居民人均可支配收入基尼係數衡量,該指標在2008年達到最高點0.491後,2009年至2021年呈現波動下降態勢,2020年降至0.468,累計下降0.023。【50】2017年召開的黨的十九大提出鄉村振興戰略,2018年實施的《關於實施鄉村振興戰略的意見》部署實施鄉村振興戰略。與以往的農村反哺城市或者城市反哺農村不同,鄉村振興戰略的重要目標之一是要實現城鄉融合,到2035年,實現相對貧困進一步緩解、共同富裕邁出堅實步伐的目標。

寧夏西海固地區人民在福建的對口援建下襬脱貧困是“共同富裕”的典型案例,上圖為根據真實故事改編後的電視劇《山海情》阿拉伯語版劇照。

由於中國社會歷史上形成的城鄉二元結構,消除貧困實現共同富裕,還包含了遠超經濟含義的其他方面的意義。中國之所以在抗擊內外危機方面表現出強大的韌性,不會輕易發生社會混亂,是因為在中國,貧困人口相對集中的農村長期發揮着就業蓄水池的作用。在1998年亞洲金融危機、2008年國際金融危機以及2020年暴發的新冠疫情中,都體現了這一點。

中國農民被賦予的集體土地和宅基地,經歷家庭聯產承包責任制和近年來的土地確權等政策變遷,使用權始終在農民手上,仍然可作為農民防範危機的屏障。這個社會主義性質的制度安排,是改革開放40多年來,即使實行了效率優先的市場經濟,中國也沒有出現大量城市貧民窟的一個重要原因。

自20世紀70年代“新自由主義革命”以來,多個拉美國家盲目照搬發達國家的福利制度和就業保障制度,實行超出財政承受能力的補貼政策,希望達到快速縮小收入差距的目的。正是這種“福利趕超”,導致了增長停滯、財政赤字、金融危機等一系列的不良後果,使經濟掉入“陷阱”。【51】

類似於拉美國家的這種情況,在當今世界依然存在。但是,對於在中國共產黨領導下並實行社會主義制度的新中國來説,是絕對不可接受的。“共同富裕是社會主義的本質要求”這一重要論斷,強調的就是社會主義制度下的全體人民的共同富裕,不是少數人的富裕。新中國成立初期,中共中央在《中國共產黨中央委員會關於發展農業生產合作社的決議》中就曾提出要“使農民能夠逐步完全擺脱貧困的狀況而取得共同富裕和普遍繁榮的生活”。

改革開放以後,鄧小平指出,社會主義的本質,是解放生產力,發展生產力,消滅剝削,消除兩極分化,最終達到共同富裕。中國特色社會主義進入新時代,習近平總書記強調:“我們推動經濟社會發展,歸根結底是要實現全體人民共同富裕。”【52】黨的二十屆三中全會確定的新目標是推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。由此可見,這是一個貫穿於新中國各個歷史階段的持久目標和偉大事業,需要通過不斷進行的“超經濟突破”向前推進。

這不僅是中國的事業,在全球不平等還在加劇的當下,一直在積極探索中的中國共同富裕方案,越來越凸顯出它的世界意義。

《中國經濟發展的邏輯》,文揚、高豔平著,國家行政學院出版社2025年5月出版

註釋:

【1】李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

【2】當代中國研究所:《中華人民共和國史稿》第一卷,人民出版社、當代中國出版社2012 年版,第 61—62 頁。

【3】《陶魯笳:建國關於建立農村合作社的高層爭論》,http://www.reformdata.org/2009/0813/ 12717.shtml。

【4】同上。

【5】馬社香:《毛澤東為什麼大力提倡農業合作化——陶魯笳訪談錄》,《中共黨史研究》2012 年第 1 期。

【6】 《陶魯笳:建國關於建立農村合作社的高層爭論》,http://www.reformdata.org/2009/0813/12717.shtml。

【7】 趙金鵬:《中國農業合作化運動不是蘇聯農業集體化運動的翻版——與王前商榷》,《中共黨史研究》1990年第6期。

【8】 莫里斯· 梅斯納:《毛澤東的中國及其發展——中華人民共和國史》,張瑛等譯,社會科學文獻出版社1992年版,第176—177頁。

【9】 費孝通:《江村經濟——中國農民的生活》,江蘇人民出版【10】房小捷:《從農業剩餘提取角度看新中國農業合作化對社會主義工業化的意義》,《高校馬克思主義理論研究》2018年第 3 期。

【11】傅作義:《四個月的成就等於四千年的一半》,《人民日報》1958 年2月7日。

【12】傅作義:《四個月的成就等於四千年的一半》,《人民日報》1958 年 2 月 7 日。

【13】 李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

【14】 李有學:《集體化供給的試驗樣本:人民公社時期的公共服務供給》,《行政科學論壇》2021 年第 9 期。

【15】 李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

【16】 謝冬水:《我國農村社會養老保險的制度變遷與創新分析》,《西安外事學院學報》2008 年第 3 期。

【17】 《毛澤東文集》第六卷,人民出版社 1999 年版,第 442 頁。

【18】 《毛澤東文集》第七卷,人民出版社 1999 年版,第 24—31 頁。

【19】 鄭明:《中國與蘇聯農業集體化的關係不是非此即彼——兼與王前、趙金鵬商榷》,《中共黨史研究》1991 年第 5 期。

【20】 房小捷:《從農業剩餘提取角度看新中國農業合作化對社會主義工業化的意義》,《高校馬克思主義理論研究》2018 年第 3 期。

【21】 薛暮橋:《中國社會主義經濟問題研究》,人民出版社 1979 年版,第 155 頁。

【22】光梅紅:《集體化時期農民生活水平研究——以昔陽大寨村為例》,《中國農業大學學報(社會科學版)》2011 年第 2 期。

【23】 李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

【24】《鄧小平文選》第二卷,人民出版社 1994 年版,第143 頁。

【25】趙樹凱:《小崗故事考究》,《中國發展觀察》2018 年第 11 期。

【26】 張軍:《改變中國:經濟學家的改革記述》,上海人民出版社 2019 年版,第 44、54 頁。

【27】《鄧小平文選》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 116 頁。

【28】 張軍:《改變中國:經濟學家的改革記述》,上海人民出版社 2019 年版,第 44、54 頁。

【29】 Justin Yifu Lin,“Rural Reforms and Agricultural Growth in China,”The American Economic Review 82,No.1(1992):34-51.

【30】 周其仁:《改革的邏輯》,中信出版社 2017 年版,第 96 頁。

【31】 李小云、於樂榮、唐麗霞:《新中國成立後 70 年的反貧困歷程及減貧機制》,《中國農村經濟》2019 年第 10 期。

【32】 魏眾:《從“責任田”實踐到家庭承包制——基於安徽的考察》,《中國經濟史研究》 2021 年第 4 期。

【33】 周其仁:《改革的邏輯》,中信出版社 2017 年版,第 8—13 頁。

【34】 《鄧小平文選》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 149 頁。

【35】《鄧小平文選》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 371 頁。

【36】 楊其廣:《萌芽時的“傻子瓜子”》,《中國金融家》2015 年第 4 期。

【37】《鄧小平文選》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 91 頁。

【38】王小魯:《市場經濟與共同富裕:中國收入分配研究》,中譯出版社 2022 年版,第 71 頁。

【39】張軍、王永欽主編《大轉型:中國經濟改革的過去、現在與未來》,格致出版社、上海人民出版社 2019 年版,第 415 頁。

【40】 吳豐華、韓文龍:《改革開放四十年的城鄉關係:歷史脈絡、階段特徵和未來展望》,《學術月刊》2018 年第 4 期。

【41】李強:《當前我國社會分層結構變化的新趨勢》,《江蘇社會科學》2004 年第 6 期。

【42】 李強:《21 世紀以來中國社會分層結構變遷的特徵與趨勢》,《河北學刊》2021年第5期。

【43】 權衡等:《中國收入分配改革 40 年:經驗、理論與展望》,上海交通大學出版社 2018年版,第 204 頁。

【44】 周為民、盧中原:《效率優先、 兼顧公平——通向繁榮的權衡》,《經濟研究》 1986年第 2 期。

【45】 保羅 · 薩繆爾森、威廉 ·諾德豪斯:《經濟學》,蕭琛等譯,華夏出版社 1999 年版,第 122 頁。

【46】 保羅 ·薩繆爾森、威廉 ·諾德豪斯:《微觀經濟學》,蔡琛等譯,華夏出版社 1999 年版,第 30 頁。

【47】《鄧小平文選》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 110—111 頁。

【48】 同上書,第 364 頁。

【49】 張維迎:《中國的市場化改革與收入分配》,https://www.aisixiang.com/data/128271. html。

【50】《〈中國的全面小康〉白皮書新聞發佈會答記者問》,https://www.baiyin.gov.cn/stjj/fdzdgknr/xwfbh/art/2022/art_a70b4746eb364ffeb0f645fa86c712d4.html。

【51】 樊綱、張曉晶:《“福利趕超”與“增長陷阱”:拉美的教訓》,《管理世界》2008 第 9 期。

【52】《習近平談治國理政》第四卷,外文出版社 2022 年版,第 116 頁。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。