狄薇薇:特朗普的工籤鬧劇,動搖美國的“立國之本”?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 狄薇薇】

一個多月以來,圍繞傳説中的“H-1B”及其他工作簽證,特朗普政府已經摺騰出了許多輿論風波:

先是魯比奧下令停止一切卡車司機簽證申請;然後9月初美國移民與海關執法局(ICE)掃蕩了佐治亞州現代汽車工廠;9月19至21日又來了著名的“十萬美元擔保”新政;再之後9月底美國政府提出的“H-1B抽籤概率按工資加權調整”新規細則正式發佈(公示週期將在11月底到期);本文截稿前夕的10月8日,頂着美國政府關門,他們又加班出了一個關於免抽H-1B(主要影響博後和外籍大學教授等)的新限制。

這場漫長折騰的各種宣傳口徑幾易其稿,直到10日筆者截稿時還有許多留學生羣體關心的細節模糊不清,加上本月初中國的K簽證新規突然出圈到美國互聯網論壇,關於美國工籤的討論估計還會發酵很長一段時間。

對中國留學生來説,H-1B簽證大頭還是屬於那些已畢業正在OPT實習的大廠IT精英留子、著作等身正在博後工作申請教職的生化環材PhD,以及“四大”或投行對沖基金的富二代數學天才的。筆者只是個初到美國的小透明,而且是湯姆·科頓和坎貝爾特許學莎士比亞的“人滾錢留”型留學生,若真有心畢業後賴在美國長期不歸,大概只能指望“婚綠”、或嫁一個H-1B(自己獲得H-4配偶身份)之後跟着轉婚綠,將來護照貼上H-1B簽證的指望約等於零——不過,正因為這樣,這些日子裏,筆者的心境恬淡如止水。10月初是美國大學的春假,有一週時間,適合思考一些不那麼利益相關的、關於“美國工籤”的話題。

從卡車司機説起

美國的移民卡車司機現在通常持有H-2B簽證,但筆者想拿這個行業作引子。

很多男生可能玩過《美國卡車模擬》這個遊戲。筆者今年在美國獲得了駕照,由於先前不會開車,擔心被莫名其妙吊銷美國簽證,學車時慕名買了一套,供自己練習克服對上路的恐懼心理。結果發現失算了:這個遊戲裏壓根沒有筆者所在的地區,甚至沒有美國東海岸。

玩家扮演的卡車司機從加州開始接單,新手出生在美國南方邊境最西端的聖迭戈

聯想到(導致魯比奧停發一切卡車司機工籤的)在佛羅里達逆行撞死3人的印度錫克司機哈金德·辛格(Harjinder Singh),他本人的合法商業駕照(CDL)頒發於加州,以及他的在美身份(從南方邊境走線入美被捕後釋放、政治庇護申請提交待決),這個出生點設定簡直像一個地獄笑話。

哈金德·辛格這個不懂英語、不會看美國路牌、毫無掉頭常識、嚴重缺乏職業道德和同情心的政庇申請者能獲得卡車司機執照,並不是毫無道理的。現實中,根據美國勞工部2024年的估計,從今年起至2034年,美國每年將空缺近24萬重卡和拖掛卡車司機——在這個自動化、AI和機器人大發展的時代,作為少數至今仍專屬人類、適合低學歷壯年男性(MAGA基本盤)、在體力活中薪酬也相對較高的崗位之一,美國卡車司機莫名其妙地處於嚴重供不應求的狀態。

其實,這不過是北美某種常態的縮影罷了。

美國建國的一大特色是,建立上層建築的族羣——新教白人男性,缺乏腳踏實地幹苦力活的集體記憶。華盛頓紀念碑、白宮和國會大廈是黑奴修建的;農村的稻米、煙草、棉花和一切經濟作物是黑奴種收的;東海岸的鐵路(無論南北)主要是自由黑人鋪設的;西海岸到中西部的鐵路主要是廢除奴隸制後從清朝騙來的豬仔苦力們鋪設的。

這樣的“就業格局”,使得這片土地上一開始就有相當數量的一批人有條件站在雲端、仰望星空,開創了蓬勃發展的美國文明。正如約翰·亞當斯的名言:

“我……研究政治和戰爭,……我的兒子們……研究數學和哲學、地理學、自然史、軍艦建造、航海術、商業和農業(筆者注:注意,不是“耕種”),……他們的孩子們……研究繪畫、詩歌、音樂、建築(筆者注:注意,不是“建造”)、雕塑、織藝和陶瓷!”

然而,這導致了WASP(白人盎格魯-撒克遜新教徒)——美國文明的核心人羣——缺乏“停留在工人農民(注意,是萬斯口中的peasants,不是“農場主”farmer)狀態”的“自我文化同意”。白人英語中,做工的人自我麻醉為“暫時尷尬的百萬富翁”,而別人(包括自由黑人)則視他們為人生失敗、只能和黑人搶活兒乾的“白垃圾”。白人的好逸惡勞,是西方文明“兩希”源頭中希臘文化遺傳下來的特徵:作為多種族的奴隸制城市,社會分工天然帶有種族預期。在民間文化視角,主體種族從事採棉花、蓋紀念碑、開卡車之類工作,是某種非正常、不如意、往往與有組織犯罪一步之遙的生活形態。

美國曆史悠久而高度複雜的汽車文化、公路文化裏,從來沒有人抒發過類似這樣的感情:

“祖國的土地,是多大多遼闊呀!我開着國產汽車,跑得是真快活呀。真想着一轉眼,就跑遍了全中國呀;把所有的建設材料,都裝上了我的車呀!日夜裏,不停車,運糧食啊、運鋼鐵啊,爬大山、過大河啊;我老頭親自開車,建設咱中國,喲!嘿——嘿!再活上五六十歲,我也不嫌多呀……”

對於“狹義上的美國人”——土生英語白人、尤其早期定居者後代的WASP,只有靠重利引誘、與失敗人生的和解,或高度壓迫性的社會,才能強迫他們在這類“普通”工作中親自度過一段時間。

狹義上的美國人,在成功強迫黑奴/“解放”黑奴、華工和墨西哥裔工人勞動的同時,也剝奪了自己在紀念碑、棉花田和鐵路等領域的勞動權。由於有色人種勞動力的價格低廉、工作質量好,契約華工、墨西哥季節工和解放黑人很快就壟斷了這些行業。

然而,美國將一些自身固有的“苦力”行業包給外人,就意味着這些外人成為了美國自身固有的一部分。1917年前,美國奉行“開放邊境”的建國理念,入境無需簽證(只需交人頭税),“美國人”與“非美國人”的法律界限模糊不清,在後者長期居住、工作和交税時尤其如此。

美國既要坐享有色人種代替“自己人”做工帶來的利益,又無法接受這些人必然帶來的文化習俗和國家實質人口、語言佔比改變,於是爆發了“早期版本”的MAGA運動——以美國南部各州和西南邊境、太平洋沿岸各州為代表,1876年後美國南方的重新隔離化、格蘭特遣返“遠東妓女”(即全部赴美中國女性)的運動,以及加州白人工人的排華運動(最終導致了1882年《排華法案》)等一系列事件,最終摧毀了美國建國時的兩種核心價值觀——“開放邊境”和“無代表不納税”,將它們變成了抽象的、種族主義化的、被官僚行政手續掩埋的雙重標準。

在艾瑪·拉薩露寫下著名的《新巨人》:“把你的那些人給我吧:/那些窮苦的人,/那些疲憊的人,/那些蜷縮着渴望自由呼吸的人,/那些被你們富饒彼岸拋棄的/無家可歸,顛沛流離的人……”時(1883年),從美國法律精神而非白人文化/人脈角度而言,這些詩句已經是假話了。

H-1B對美國的合理性是如何喪失的

1885年,美國頒佈了《外國人合同勞工法》。這部法律缺乏落實工具,因此在當時幾乎沒起到什麼用,但它首次在美國聯邦層面構建了“外國人就業”這一法律概念,並明確了官方在這一議題上的價值觀:

1.在美國居住、就業、納税的人,不能因之而自然獲得代表權(即成為美國公民);

2.“美國人”(實際上意為早期WASP白人定居者的後裔)擁有工作優先權,但這種優先權低於美國對“具有特殊能力精英外國人”的居留工作權。

具體説,“苦力”外國人的就業應當一律禁止、崗位保留給“美國人”,而可以在美就業的外國人應主要限於兩類:

1.“無法在美國境內找到的熟練工人”;

2.“專業演員、藝術家、講師或巡演歌手”,總之是有一定貴族背景、技術門檻的人才。

這種價值觀被美國後來的歷次工籤立法所繼承。

從1917年到1952年,美國的“工籤”概念是模糊不清的。1952年頒佈的《麥卡倫-沃爾特法案》正式設立了H-1簽證,按上述兩條原則首次定義了明確的“美國工作簽證”概念,今天H-1B簽證中的“H-1”名稱正是源於這部冗長法律第101章第15節的H條第1款。1990年11月20日,在冷戰明顯勝負已分的環境下,共和黨總統老布什簽署新《移民法》,將H-1簽證拆分出現在形式的H-1B“特種職業”——“需要學士或更高學位的職業”工作簽證。

在這裏,很多人可能不禁生出一個疑問:為什麼我們從來沒有聽説過“H-1A”或者“H-1C”?

其實,這兩種簽證都曾存在過。“H-1C”是“H-1A”限縮許可範圍的後身或“殘餘”,而H-1A簽證正是上述1990年移民法中頒佈的第一個工籤——護士簽證。

1980年代末,在初現的發達國家老齡化照護壓力和年輕女性職業教育結構性錯位形勢下,美國面臨嚴重護士短缺危機。由於護士一時間成了“無法在美國境內找到的熟練工人”,兩黨協商,特設一個臨時性的外國護士引進計劃。隨着90年代護士人力缺口縮小,H-1A簽證在2000年停發。雖然後來美國政府又部分反悔、為外國護士新開了另一種H-1C簽證,但當時還能正常運作的制衡機制使其被嚴格限制在14所定點醫院。隨着美國國內對護士的學歷要求逐漸普遍提升至本科以上(超過了H-1B簽證的學歷要求),H-1A/C簽證在2012年徹底關停,新的外國護士簽證被合併入H-1B工籤中。

順便一提,1980年代末發明H-1A的美國議員,本文讀者很可能聽説過他的名字:參議院民主黨知名黨棍、“懂王”的同輩人、南希·佩洛西的修仙道友——查克·舒默!

總結一下:H-1A從一開始就被設計為一種“國家應急方案”。雖然口子打開後很快就形成了與之關聯的利益集團,導致美國政府在“取消護士工籤”的決策上出現了多次反覆,但他們在一段時間內自己關上了這個口子;然而,由於政策綁定的第三方客觀條件演進(社會發展導致護士學歷要求提高),這種關閉只在形式上實現,“關閉外國護士來源”這一實質性努力實際上是失敗的。

H-1A簽證的演化史,就是H-1B的縮影和預演。

H-1B政策用一個受控量——“每年抽籤人數固定上限”,綁定了一個只由美國社會自身演進所決定的第三方指標——“學士學位”。

1990年引入H-1B工籤當年,美國授予本國學生的學士學位數約1013084個,而當年美國滿22歲的本土公民(忽略出生後在22歲前入美籍的外國人,假設1968年出生的美國公民無人在當年前夭折或退籍)約3501564人,美國22歲獲學士學位的本土公民佔同齡本土公民總數比重約28.93%(忽略一人一年獲得多個學士學位的情況)。與此同時,美國當年共有407272名國際學生,若五分之一在該年獲得學士學位,則授予國際學生的學位數約為81454個;當年美國獲授學士學位的國際學生數佔全美學士學位授予總數約7.44%。

然而,隨着後冷戰時代美國高校的擴招、尤其出於利潤原因對國際學生不成比例的擴招,上述兩個比例都發生了漂移。到2009-2010學年,美國全國授予的學士學位數已達1701561個。到2019-2020學年時,全美學士學位授予總數進一步增長到2038680個,其中授予美國本土學生的學士學位數共1724120個,當年美國滿22歲的本土公民(簡化假設同上)約3941553人,當年美國22歲獲學士學位的本土公民佔同齡本土公民總數比重約43.7%(簡化假設同上);授予國際學生的學位數為314560個,絕對數目增長了近三倍,而且已遠遠超過了當年美國對卡車司機崗位的需求數;獲授學士學位的國際學生數佔全美學士學位比例達到15.43%,整整翻了一番。

一方面,滿足H-1B工籤最低常規標準的人——學士,已經從某種“知識分子”,過渡到了“牛馬社畜”——平均不可替代性已經很低、生態位只略高於上世紀合法苦力的普通工人。這些人在美國生活、在美國工作、在美國納税,養成了美國的生活習慣、思維方式和價值觀,卻不被法律承認為“真正的美國人”:

如果一個STEM專業學生本碩留美,22-25歲一個OPT實習,27-30歲一個OPT實習,然後抽中H-1B工作六年,為美國工作12年、交了至少10年的社保後恰好超過三十五歲,精力剛要衰減、知識結構剛要落後時,正好被裁回原籍。

原籍與美國的差異到底是什麼?是同樣勞動收入的不平等——在本文開頭提到的聖迭戈,跨過那道邊境牆,卡車司機的收入斷崖式下降5-7倍;而由於不平等的北美自由貿易協定,邊境牆兩邊的很多實際產品物價幾乎差不多。如果不是卡車司機而是IT崗位,由於墨西哥被剝奪了獨立發展互聯網產業的經濟主權,在聖迭戈對面的蒂華納,這樣的工作機會很可能根本不存在。

《美國卡車模擬》聖迭戈道路沒有做出的盡頭——被鐵絲網嚴密封鎖的美墨邊境

由於“臨時美國人”的命運決定於身份、而身份的“延續權”又與僱主高度掛鈎,因此H-1B工人存在被僱主壓價的極大空間。美國經濟政策研究所(EPI)認為,60%的H-1B職位薪酬低於當地工資中位數;美國僱主不僅可以直接付給H-1B工人遠低於同等資格美國公民工人的工資,還可以用更年輕的H-1B工人代替年齡增長的美國公民工人,並讓他們工作更長時間——H-1B申請中旨在避免這些情況的勞工條件申請(LCA),在現實中不過一紙空文,所謂的工作條件執法檢查幾乎只限於報表中文字描述的英語語法錯誤。

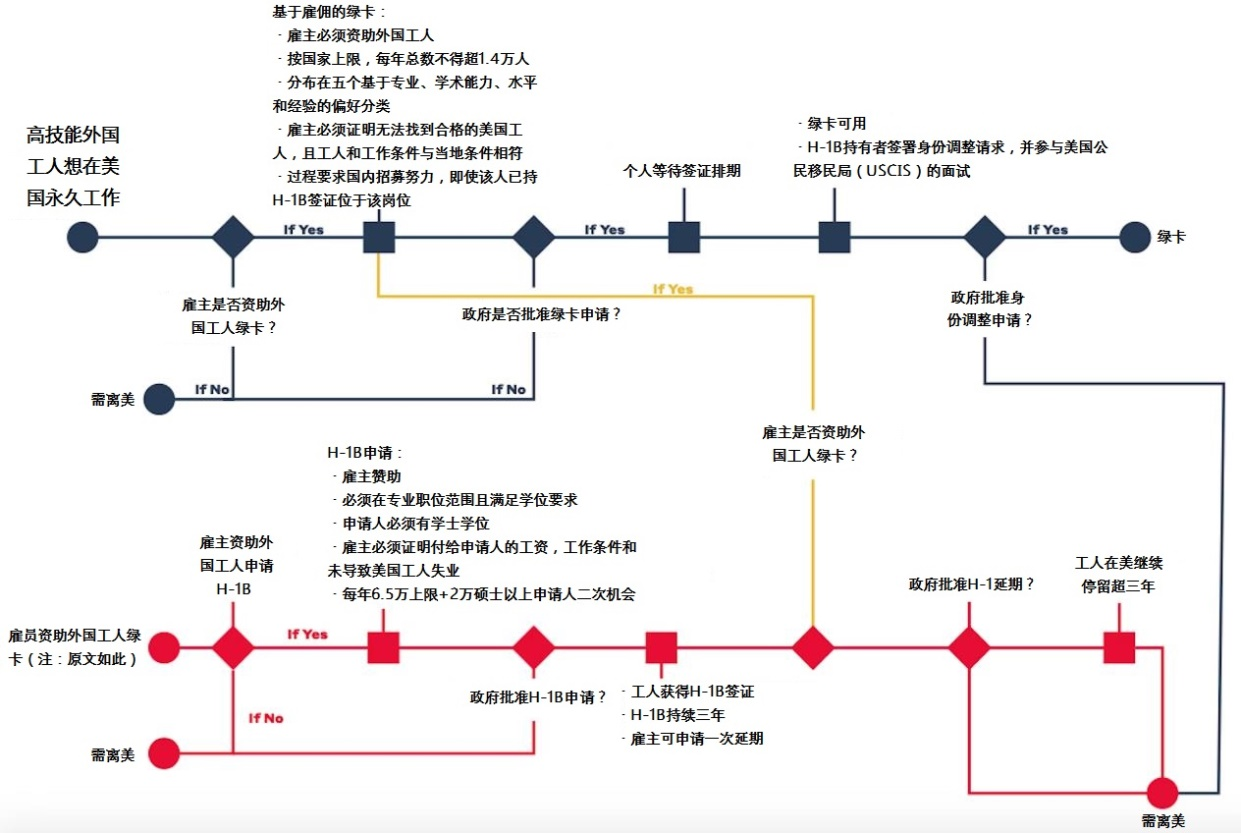

H-1B工人的茫茫“身份轉正路”。絕大部分人最終在獲得綠卡之前就被按能力或運氣淘汰出美國,成為美國一番榨取後甩出到第三世界國家的“多餘人口負擔”。

當H-1B工籤從“僅限天才”下降至“及於中等水平的普通好孩子”後,它的本質就變成了與H-2系列簽證一樣收割外國社會成本差價、人為形成“工人貴族結界”的美國人口外包。

另一方面,由於OPT、STEM-OPT制度的不斷完善,在美國境內留學後申請直接轉H-1B身份或出境後入境激活,在H-1B申請總數中佔比越來越高,並逐漸成為美國留學吸引力的主要來源。

根據美國移民局(USCIS)向國會提交的報告,自2008財年至2018財年間,擁有F-1學生背景的H-1B獲批者佔比逐年增加;而到2023財年,八成以上H-1B首次獲批者之前的身份是F-1、F-2(學生家屬)或J簽證(訪問學者):

2023財年“首次僱傭類H-1B簽證”獲批者的先前身份

1990年移民法明確H-1B為合法的“雙重意圖”簽證(與F-1不同),申請人無需證明自己無意最終移民美國。由於畢業後有“OPT、H-1B和綠卡排期”這樣明確且制度化的“留美工作”跳板,層層篩選客觀上構成了優中選優,美國實現了對留學生的正向篩選;從原籍國視角,則形成了“優秀尖子被美國掐走、混日子鍍金的水貨和平庸之輩打回”的逆向淘汰。比如筆者來到美國的時代,就在留學羣聽過“家有關係的適合回國,無錢無勢只有才華的適合留美”的説法。

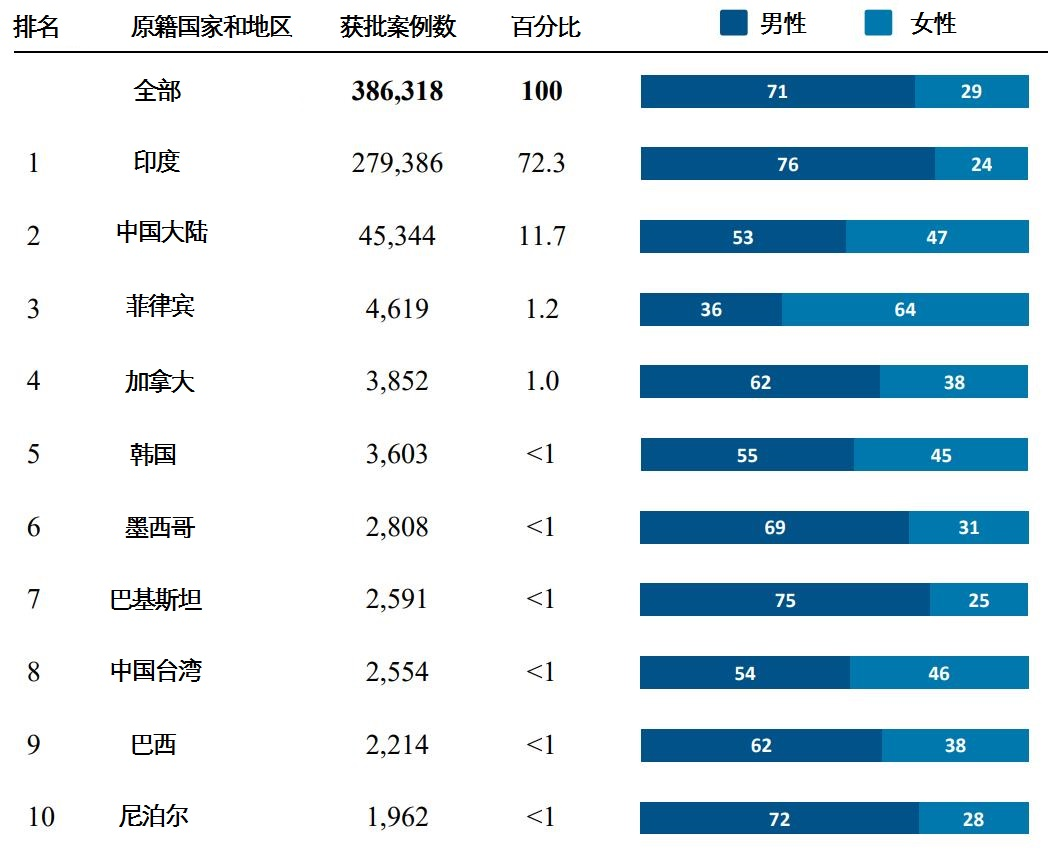

與此同時,從下圖中可以注意到,美國頒發H-1B簽證人口的主要來源地中,除加拿大外都不是典型意義上的發達經濟體。能獲得F-1簽證前往美國長期留學的絕大部分本碩學生、能被前者帶到美國的F-2學生配偶,家境在本國都至少是小康中產(筆者承認自己不例外);在印度、東南亞和非洲不發達國家,甚至可能需要是一個地區最富裕精英的子女。這些人能吃下美國高校失控飛漲的全額學費,意味着他們在畢業時可以無欠債、甚至工作初期還可能獲得父母/配偶的繼續資助;相比普遍貸款讀書欠下鉅額債務的美國本土學生,從一開始在議價硬底線上就具備巨大優勢。

2023財年按獲批人數排列的H-1B簽證前十大來源地

更糟糕的是,由於H-1B的發放主要及於STEM專業,導致這些行業的平均工資快速下滑,從而推動美國本土大學畢業生越來越放棄從事這些特定領域的工作。

僅以天子腳下的華盛頓特區為例,入門級H-1B軟件開發人員擁有理論上基本相同的勞動效率,可接受的工資卻低於本土員工36%。這顯然導致對美國本土STEM人才的逆向淘汰,2006至2016年間,美國IT行業平均每年裁員9.7萬人,超過了該行業引進的H-1B工人總數(7.4萬)。美國電子電氣工程師協會(IEEE)2012年在一次會議上指出,擁有STEM本科學位的美國人只有大約一半畢業後從事對口工作,十年之後(恰好是一個國際學生OPT加上H-1B的最長工作時間,注意H-1B簽證要求工作必須專業對口)只有大約 8%的人仍能留在該領域。

長此以往,本意是“聚攏天下英才”、尤其“扶植STEM產業”的政策,實際上形成了對本國同齡人尤其STEM人才的清洗。由於STEM專業H-1B又高度集中於IT和教育行業,這些領域對“外國面孔的人”(並向內推廣到“本國少數族裔”)的包容度快速提升,遠遠超過了美國其他地區的接受能力。施瓦辛格擔任美國州長時,加州還是一個共和黨州,而現在它已成為鐵桿藍州、“美國社會主義”思潮的大本營;得州“硅丘”和有頂尖大學的幾個大城市近年也已經“藍移”成堅定的民主黨地區。這本身並沒有對錯,但由此產生的內部張力,卻構成了美國政治極化play中的重要一環。

H-1B簽證是一把緩慢反噬美國的雙刃劍。它促成了近40年赴美留學的繁榮;從某種意義上,它成就了本世紀初互聯網泡沫破碎至今美國新一輪IT行業突飛猛進的大發展。然而,它既讓美國收穫了短期國家利益,也在暗中為美國和美國人標好了價格。

美國人需要重新認識他們自己的價值觀

特朗普政府今年對H-1B的種種行動並不是他們獨有的。美國近三十年間,已多次嘗試縮減H-1B的吸引力:

1998年,克林頓簽署了《美國競爭力和勞動力改進法案》,要求每份H-1B申請必須額外支付500美元,名義上用於“對美國工人再培訓”,以減少未來對H-1B 簽證的需求;“僱傭大量H-1B身份員工”和有虛報劣跡的僱主還必須提交文書,承諾新招H-1B員工“不會取代任何美國本土僱員”。

僅僅兩年後,根據小布什《21世紀美國競爭力法案》,“再培訓費”從500美元提高到1000美元,2004年再次提升到1500美元(對僱工26人以上的機構)+500美元“反欺詐費”;

2016年後,僱工超50人且50%以上為外國人的美國僱主還需要再交一筆純粹懲罰性的4000美元附加費。此外,僱傭H-1B員工的美國僱主如果開除員工,需負擔送他/她離美回國的飛機票。

這些雖然數額不及特朗普本次的10萬美元,但對美國中小微和初創企業其實絲毫不輕鬆的“僱傭外國人罰款”,與企業參與H-1B項目的註冊費、申請費和表格費等一道,構成了近年越來越多互聯網大廠已經不再願給的“Sponsor”——“贊助”。

可以看到,9月20-21日“4chan網民鎖票阻止H-1B印度人入境”事件中反映的、美國極右翼乃至一般民間對工作簽證存在的抵制情緒,並不是近幾年因為特朗普捅破了天、突然從天上掉下來的。抑制、捧殺(拔高成本)、架空乃至徹底取消H-1B簽證的嘗試,數十年來在美國政界一直穩定存在,而且分佈於兩黨——“搞垮H-1B簽證”可能是桑德斯和特朗普極少數所見略同的願望之一。

然而,250年以來,對最低端、中低端“非美勞工”的需求早已像毒品一樣,深入這個國家每個既得利益者的骨髓。H-1A屢廢屢立、屢限不止的歷史,早已預示了這場鬧劇大概率的最終結局。

正如本文開篇所説,筆者作為留美中國學生鄙視鏈中墊底的那一類,既無法參與諸如“H-1B改革其實如何對留學生有利”之類宏大敍事,也懶得和特朗普這樣的人糾結“‘在美留學生境內轉身份’是否應解讀為可免10萬美元”這等法律枝節。本文雖然以H-1B這個特定簽證切入,但前節已指出,H-1B成為問題的關鍵,是其隨着美國高校擴招,“品控”逐漸寬鬆、數量過度增長,喪失了對美國本土勞動的“補充性”、產生了實質上的“人口外包”特徵。因此,接下來的討論不限於H-1B,將推廣到廣義上的所有“工作簽證”概念。

馬克思主義認為,自由王國存在於真正物質生產領域的彼岸,但隨着自由時間的增加,社會化的人、聯合起來的做工者,可以逐漸將自然置於他們共同的掌控下,從而逼近自由王國的彼岸。當人類活動足以在技術上發展到便利地相互交往時,“工作簽證”催生的勞動者全球流動,是生產社會化進入更深層次的體現之一,是社會進步的體現。

然而,由於當今世界的整體生產力水平,這種事情被視為進步,是需要建立在“量變”、“相互”和“穩定”的前提下的。量變引發質變,當一國的工作簽證變成了大量接收(發放池子擴大到僅低於本國應屆畢業人口一個量級的規模)、單向接收、大量工人到點退回,就像演變到今天的美國H-1B那樣,意味着勞動者和他們的勞動成果之間出現了沿法律時空的邊界分離,後者不僅沒有反饋到前者,而且沒有反饋到前者的社會,從而割斷了這種自發逼近。

美國本土培養的年輕工人需求斷檔、全球南方國家年輕工人的勞動不能轉化為家鄉的發展,前者越來越墮落,後者世世代代窮,H-1B簽證從Pax Americana的光環變成了阻礙生產社會化向全球範圍進一步深化、阻礙包括美國自己在內全人類向前進步的絆腳石。

從這個視角,當傳統美國精英們重複“多元包容使美國變得偉大”的廢話時,筆者就有兩個問題:

1.美國自己年輕人的大學學費,天然就該為了你們“包容”的名聲,而一飛沖天、越漲越高嗎?

2.美國以外的全球南方國家,天然就該為了你們吸血的“偉大”,而世世代代“偉”不“大”嗎?

逃離家鄉苦難的人羣趟過得州美墨邊境的河界,一如南風拾起星條旗撕裂散碎的收邊

面向中等人才的工作簽證本身不是壞事。它是超級大國昭告天下的成人禮,但它只能錦上添花於那些能謹慎、平衡、不屈服於富裕階層慾望、不因行業資本私利裹挾走向氾濫地運用和把握它的國家。家政服務行業的長期堅守證明,中國在這方面的行政力是合格的;而H-1B簽證的發展則證明,美國在這場他們出給自己的考試中“掛科”了。

照筆者的觀點,美國資產階級、他們的代表(兩黨政府)和民間一切既得利益者,如果想長遠根本解決H-1B和其他工籤帶來的一系列合法與非法移民問題,唯一有希望的出路,是大力扶持墨西哥和其他第三世界國家,幫助他們國內產生出與自己國內相近的中等科技行業工作機會,使他們足以為自己創造出能留住那些中等人才的一個相對美好的生活。

換句話説,他們需要跳出現在圍繞“合法放進多少移民”這件事本身的爭論,去廣大的第三世界國家開展“一帶一路”,修路架橋、建設工廠、建立基礎設施,為那些國家的人提供實實在在的家鄉發展前景,從而使有意願移入的異質文化人口數量嚴格控制在自身社會可接受的極低範疇。

然而,這種偉大善舉背後的真理,名叫“無產階級只有解放全人類,才能最終解放自己”。只有掌握這個真理的國家才能做到它,美國是註定沒戲了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。