對話19歲輟學、幹過17份工作的女外賣員王晚:我想為自己活一次

赖家琪

【文/觀察者網 王一 編輯/馮雪】

因為男性從業者佔大多數,人們習慣稱外賣員為“外賣小哥”;而現在,路上跑外賣的女騎手肉眼可見地多了起來。最新數據顯示,女外賣員在1400萬外賣大軍中的佔比已達到了約1/4。

2024年,投了上百份簡歷都沒有找到工作的王晚,聽人説送外賣賺得多且自由度高,就註冊成為了一名外賣員。

作為一名女性和離異人士,剛開始跑外賣的時候,她收到了不少異樣的眼光。就連在她父親的眼中,女兒都像是在外面“做小姐”,他也不讓女兒告訴別人她的職業。一度,王晚也隱隱約約覺得跑外賣是份丟人的工作,是她被逼上絕路後無奈做出的臨時職業選擇。但慢慢地,看着辛苦跑外賣賺來的錢,她逐漸對這份工作帶來的踏實感到上癮,也能坦然面對他人的打量。

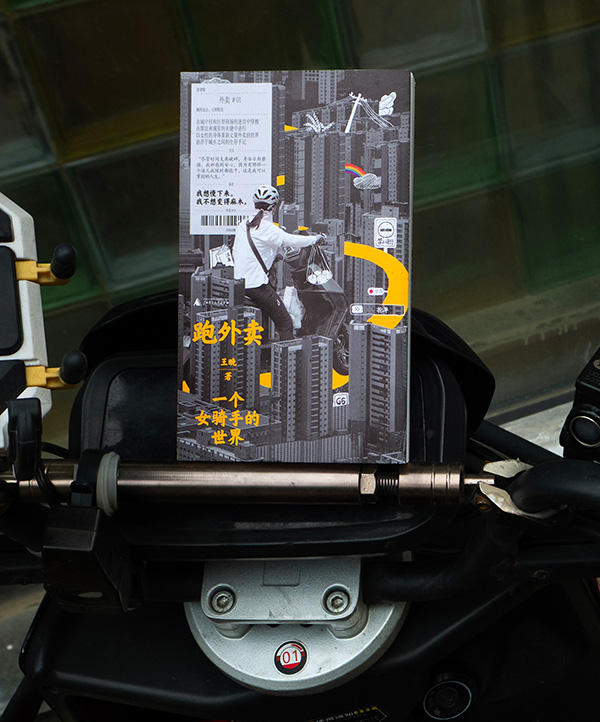

從被罰的新手到旺季能賺上萬元的熟練工,王晚將自己跑外賣的經歷詳細記錄,寫成《跑外賣:一個女騎手的世界》,今年9月由廣西師範大學出版社出版。

近日,觀察者網與這位19歲輟學,做過17份工作,不願停下來指望別人養着的女外賣員聊了聊。她説:“人無論怎樣都是辛苦的,還不如選一個自己中意的方式。”

“曾經我認為跑外賣是我的絕路”

19歲輟學開始北漂,王晚做過印刷工、醫院外送員、網絡推廣員、保潔員等十幾份工作。直到2024年春,她都沒能轉正成保潔領班。之後,她投了上百份簡歷,卻發現招聘崗位要麼與她的學歷、工作經歷不符,要麼薪資比2023年還低。

為了找到一份工作,她決心什麼活都幹。聽人説起在超市幹分揀的月薪相當於做保潔員三個月的工資,要求還十分寬鬆,王晚來到於辛莊村的一個站點試工了3個小時。在站點“單王”師傅的指導下,一個小時不到,王晚就跑得腳疼、腿抽筋,再加上不願被束縛在倉庫裏,她後來沒有再回去報到。

那時,王晚的大哥在北京跑外賣,每月收入在四五千元左右。王晚想着實在不行她也可以去跑外賣。在她看來,這是個可以到處跑、每天能看到很多風景的“有吸引力的活”,但問題是,跑外賣需要外賣員自己買電動車、買餐箱、買衣服、買手機支架,前期投入過大,她擔心賠本。

王晚提供

最終,空窗幾個月、實在急需一筆錢的王晚還是決定去跑外賣。

經過大哥的介紹和自己的摸索,王晚瞭解到外賣員大致分為三類:全職騎手、半全職騎手和兼職眾包騎手,三類騎手的自由度從前到後依次遞增。因為希望工作更自由,也期待着能找到更好的工作,王晚自始至終都只想做個兼職騎手。

王晚介紹,成為一名眾包外賣員的流程很簡單,只需在外賣APP上填寫個人信息,完成認證後,根據系統的指引在線上線下接受完培訓、辦理好健康證就可以正式接單了。

2024年4月7日,註冊成為外賣員一個月後,王晚穿着從網上買來的外賣服,將袖口和衣領理得整整齊齊,坐在板凳上點開系統開始刷單。

最初,王晚跑外賣的範圍就在她租住的於辛莊村附近,熟悉的環境讓她心裏更踏實。儘管如此,她跑單之初還是因為不熟悉地形、定位不準等問題被罰了不少錢。王晚開始送外賣後才發現,只有極少數商家有自己獨立的門面,大部分商家都擠在一個共享廚房裏面,他們不是在公寓樓背面,就是在地下室或樓上,對於不熟悉情況的新手外賣員來説十分難找。此外,有時候顧客住的地方沒有門牌,外賣員找不着超時送達也會被扣錢,如果顧客投訴又是一筆罰款。

跑外賣第二天,王晚賺了80塊錢,取消了4個訂單,新手保護免除了其中兩個訂單的罰款,扣除剩餘兩單的罰款後,忙活一天她的收入僅為30餘元。

磕磕絆絆中,成為“熟練工”的王晚擺脱了剛開始跑單時“惶惶不可終日”的慌亂,逐漸從這份“自己能幹成的活兒”中感到久違的踏實感。她也慢慢和其他外賣員混熟了,學到了一些跑單小技巧,比如之前她老老實實按流程送餐、打電話、點送達,現在也學會先上報異常再點送達以避免處罰。

王晚回憶説,剛開始跑外賣的時候,她覺得自己已走上了絕路,“需要踏着它往別的地方去”,但後來幹了一段時間以後,“我發現這個活也不是想象的那麼痛苦”。

“父親眼中我像是在外面做小姐”

但在外人眼中,跑外賣是一份很辛苦的工作,而女性去做外賣員更是讓人難以理解。曾經有一個40多歲的中年男人在路上攔住王晚問,女性跑外賣累不累?賺得多不多?為什麼不去做奶茶店店員、售貨員、地鐵站安檢員?

王晚從他的語氣中聽出,好像隨便一個工作都比送外賣強。王晚説,那時她很忌諱和別人談起自己的職業,“心裏隱隱約約覺得丟人”,聽這位大哥一説,“我更是自慚形穢,假裝認同他的話,假裝很忙,匆匆逃走”。

王晚提供

就連她父親,也覺得女兒是一個“異常尷尬的存在”。在他眼中,王晚離婚很丟人,讓他很長一段時間不好意思出門,後來女兒去跑外賣,“就好像是在外面做小姐”,讓他更無顏見鄉親父老。他直接對王晚説,不要告訴村裏其他人你在跑外賣。

一些人甚至“過於熱心”地勸王晚不要跑外賣,説這一行雖然賺錢,但“還是乾點別的好”。王晚覺得他們的語氣就好像在勸她從良,她不是不能理解其他人的關心,但這些話語於她而言不過是高高在上的語言施捨。

後來,王晚索性把頭髮挽起來,戴上頭盔和口罩,讓別人再也分不清性別。

對於女性外賣員來説,體力和生理上的挑戰是始終繞不開的現實。王晚剛開始跑外賣的時候接到過一個大單——將兩桶10升的水送到三樓,當時她還不知道這種訂單能以“物品過重過大”為由取消,咬着牙來回幾次才終於將水搬上樓,下樓時她雙手和雙腿都在發抖。在她捶腿時,另一個剛拿了個大單的大姐正費勁地將貨物從車上卸下來。王晚遠遠看着,實在沒有力氣上前幫忙。

跑外賣後體力上的消耗,讓王晚的食量也變大了,每天要吃四餐,每餐要吃兩個饅頭和一大盤葷素搭配的菜。最開始她還會打包回住的地方吃,後來經常忙得顧不上吃飯。

有一次,王晚遇見一個40多歲跑閃送的大姐坐在街邊啃一張又乾又硬的大餅,連個榨菜都沒有配。二人就聊起來。大姐説,她每天出門時帶一張餅,中午吃一半,晚上吃一半,外面吃飯太貴了,她一天從早上8點跑到晚上也就賺200多塊錢。

大姐還告訴王晚,之前她接過一個50多元的大單,從20多公里外取一個蛋糕送給顧客,但顧客驗貨時因為蛋糕上卡片歪了拒絕收貨,最後她只能自己花100多塊錢買下了蛋糕。賠錢後,大姐半個多月沒緩過來,從自己的飯錢上扣出來這筆錢。王晚看着大姐瘦弱、毫無光彩的臉,勸她還是要該吃就吃。但大姐説她上有老下有小,要存錢給老大結婚,供老二上大學。

千瘡百孔的身體,每天只有2.5元的保險保障

“跑外賣以來,我的月經就沒有正常過,從原先的一月一次,變成了兩個月一次。”王晚説,來月經的時候她也不會休息,一天忙完回家發現經血發黑、量也變少了。跑了將近一年的外賣,她不僅經期徹底紊亂,身體的其他機能也受到了不同程度的影響。經常拉手閘的幾根手指已無法自如地伸直和彎曲,手腕轉動時也伴隨着隱隱的刺痛,腿部因長時間屈膝騎車而肌肉緊張,大腿肌肉發麻時不時傳來明顯的針扎感。

王晚提供

而且,跑外賣這個職業看似自由,其實存在很多隱形的限制。王晚舉例説,上廁所就是一件麻煩事,一開始她為了減少上廁所的頻率會少喝水,但時間長了嘴和鼻子裏全是火,動不動就出血,還會便秘。後來,她跑去公廁、商場上廁所,但公廁不多,商場廁所不好找還要排隊,她的首選只能是找個小樹林解決。

有一次,王晚在別墅區旁邊的樹林裏上廁所被保安發現了,她只能藉口説是蹲在地上找鑰匙,但保安不相信,説她偷東西要求搜身,還是被另一個保安勸説“女外賣員怪不容易的”才作罷。

王晚説,外賣員每天打交道最多的除了商家、顧客,就是保安。有的保安和和氣氣,但大部分保安和外賣員要麼井水不犯河水,要麼互相看不順眼。對於態度惡劣的保安,很多外賣員背後都稱他們是“看門狗”。

和王晚同住一個公寓、來自同一個縣城的大嬸,她的丈夫和兒子都在跑外賣。有一次,大嬸的兒子送外賣被保安攔下不讓進,雙方几番拉扯後,保安不知怎麼的就倒在地上了,但由於無法確認保安是被外賣車帶倒的,還是自己摔倒的,最終大嬸還是賠了200塊錢了事。

發生事故後,在權責劃分上,外賣員大多數時候是吃虧的那一個。只有少數平台會為全職外賣員繳納五險一金。王晚介紹,大部分外賣員,尤其是像他們這種眾包外賣員,是沒有五險一金的,只有平台要求繳納的每天2.5元的保險,而這種保險理賠的門檻非常嚴苛。

不久前,王晚的大哥跑外賣時被剛維修完沒鋪好的地磚砸破了腳,他們找到施工單位索賠無果,只能寄希望於通過平台申請保險理賠。王晚説,雖然最後大哥申請到80%的醫療費報銷,但平台卻認定她大哥“危險駕駛”,要求他去線下重新接受培訓,培訓時不能繼續接單,其實也相當於一筆損失。

王晚補充説,騎手自證很難,如果沒有取到餐,商家一般都不願幫忙作證,而且騎手取貨時無法打開驗貨,顧客收貨後若貨物損壞也沒法確定是哪一環節出了問題,最終大部分的責任只能由外賣員承擔。

儘管如此,每年仍有大量新外賣員入行。跑單第五天,穿着外賣服的王晚被一位50多歲的大姐問“跑外賣上網需要的流量多嗎”?大姐説,她在家閒着沒事做,就想跑外賣賺點零花錢。聽到這話的王晚有點不高興,她覺得大姐本來不缺錢,卻要和他們搶活,不大願意回答大姐的問題。

王晚發現,現在很多新外賣員初中、高中剛畢業,聽別人説幹這個能賺錢,什麼都不懂就稀裏糊塗地入行了,另外一些新外賣員雖然年紀稍微大一些,心態卻比較佛,也不搶單,不圖旱澇保收,有單子跑就行。而對她來説,騎車看到街上多了一個新外賣員時,她會感到焦慮,覺得又多了一個競爭對手,能跑的單量又少了。

“這是我頭一份覺得幹着踏實安心的活兒”

現在,王晚對外賣員這一職業的心態發生了變化,從一開始的牴觸、扭扭捏捏隱藏自己的職業、性別和形象,到如今大大方方把自己鋪開,不懼別人問她薪資,也能從中尋得踏實感。

王晚形容,跑外賣就像“賭博”一樣會上癮,看到一個好單子就想跑,跑了就想接着跑第二第三第四單。她説,“跑外賣,就像是落在了彈簧牀上,看似跌入了體力勞動的底層,但它又會彈回來一些,讓我的心裏有個緩衝地帶”,“這是我頭一份覺得幹着踏實安心的活兒”。

在王晚看來,跑外賣讓她獲得物質和精神上的獨立,讓她不用依賴任何人生活,可以為自己而活。去年,王晚還邀請母親來北京與她一起生活,像她一樣隨便找份工作做做,自己賺錢,為自己活一次。

母親曾是一名老師,但自王晚記事起,母親就沒有在外面正式幹過活。父親是家裏説一不二的大家長,錢都由他管着,母親生病了也要找父親拿錢。有一次她犯高血壓要輸液一週,但父親就給了她一兩百塊錢,而在老家輸液一次就需要80元。

這兩年,王晚父親身體逐漸虛弱,曾經讓他在母親面前引以為傲的榮譽感和優越感逐漸消失。王晚説,現在“每次我娘出去幹活,回來我爸就要和她鬧,大概是她自力更生後,讓他有了被遺棄的恐懼”。

但王晚的母親從未想過離開。她就像其他農村女性那樣,擔憂完自己的父母,接着又擔憂養的小雞小鵝、地裏的莊稼,然後是家裏的孩子,被這樣那樣的事長久地綁在了村子裏。

王晚提供

王晚認為,農村婦女安於現狀,是因為這個社會讓她們安於現狀,她們沒有想過要過怎樣的人生,每邁出一步做出改變,就會被外界加諸的世俗眼光拖回來。

“但好在,她並沒有將我拖拽進去,而是試圖將我推出她的生活,推出農村,讓我去往更好的世界。”王晚説。

初三的時候,王晚曾因家裏條件的緣故短暫輟學去紡織廠打工。後來在她的抗議和別人的勸説下,父母才勉強同意她繼續讀高中。讀到高三下學期,家裏因為大哥結婚要錢,二哥讀大學也要花錢,母親就“騙”王晚去北京打工賺學費,等她去了北京後直接把學籍註銷,再也沒讓她回來參加高考。

一開始,王晚寄住在北京的三姨家,白天去一家印刷廠做疊紙盒之類的手工活,後來又去做過醫院外送員、服務員、網絡推廣員、新媒體運營、家政等17個職業。期間她一直保持着閲讀的習慣,也喜歡寫點東西。做服務員時,因為上班早下班也早,王晚有空就去西單圖書大廈看書,那時每個月2000多元的工資中有兩三百塊錢都被她花在買書上。

2011年前後,她開始寫詩,也曾給各大出版社投過稿,雖然大多都沒有回信,但也算是闖入了文學圈。

2024年天氣轉涼後,王晚減少了跑單的時間,將更多精力放在寫作上。她開始記錄自己送外賣的經歷,中午送完高峯期後,回家從2點寫作到5點,然後再出去跑外賣到晚上八九點,回家寫稿到11時再躺下。斷斷續續,這本書稿王晚反覆修改了十多次。

去年整個12月,王晚都在家改書稿,並開始看中醫調養身體。沒想到的是,她的身體卻已經習慣了奔跑,在家裏坐着改稿改了不到一個星期腿腳就開始發麻,按摩也緩解不了,而且因為跑單少了,她的收入也受到了影響。

王晚説,寫作的收入不如跑外賣,但以後她會繼續寫作,沒錢了就去跑外賣,“雖然我的身體損傷很嚴重,但我可以把節奏放慢,現在我已經沒有辦法去幹文職的工作了,我只能待在底層”。

《跑外賣:一個女騎手的世界》,王晚,2025年9月,廣西師範大學出版社出版