雙立人:當中國學者熱衷於在海外期刊發文時,我們要警惕什麼?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 雙立人】

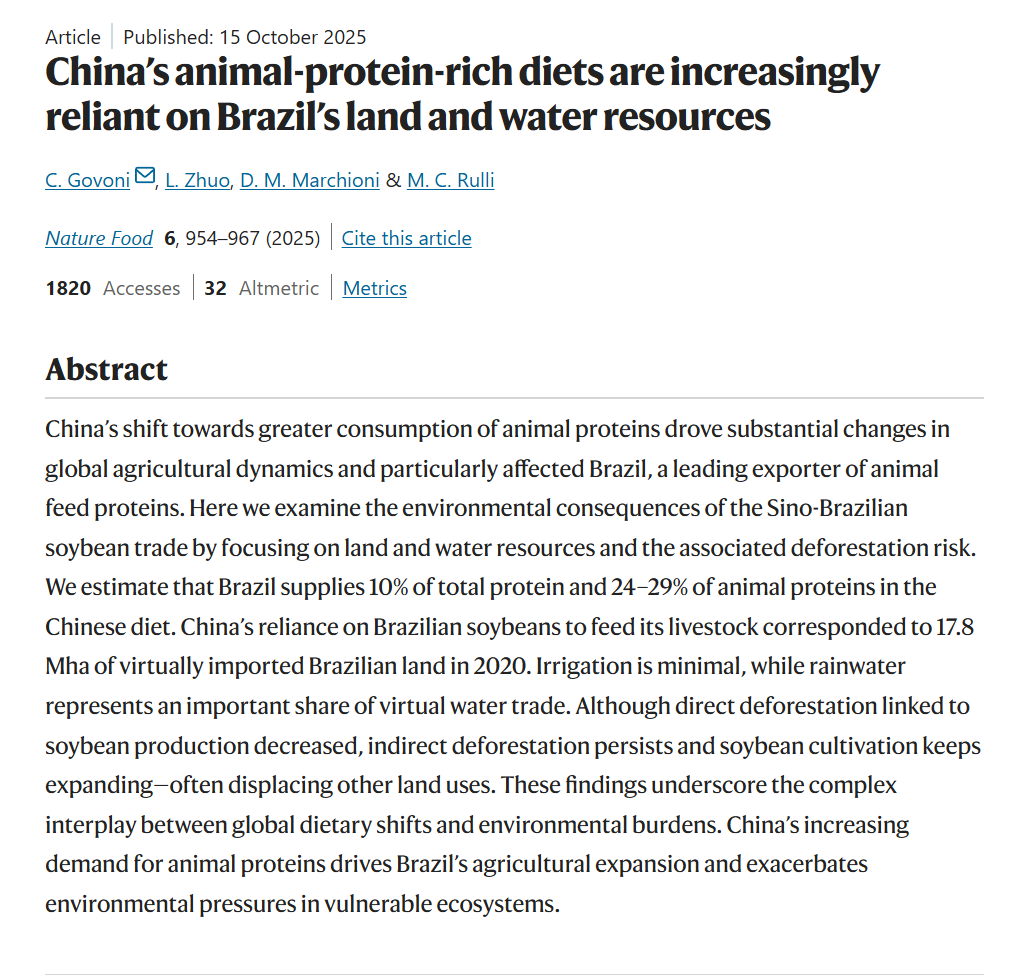

“中國向動物蛋白消費的轉型,引發了全球農業格局的重大變革,對動物飼料蛋白出口大國巴西造成了顯著影響。本文通過聚焦土地與水資源及由此產生的森林砍伐風險,深入剖析中巴大豆貿易的環境代價。

數據顯示,巴西大豆供應了中國總蛋白需求的10%,以及動物蛋白需求的24%-29%。2020年,中國為飼養牲畜所依賴的巴西大豆,相當於進口了1780萬公頃的巴西土地。……這些發現揭示了全球飲食結構變化與環境負擔之間的複雜關聯。中國對動物蛋白需求的攀升,既推動了巴西農業擴張,又加劇了脆弱生態系統的環境壓力。”

這段話是近期發表在《自然》雜誌上的一篇學術論文摘要,讀起來是不是味道特別熟悉?上一個類似的説法還是“中國人每吃一塊肉,亞馬遜雨林就冒出一股煙”。按照這種邏輯,也不知道亞馬遜雨林都已經毀滅幾次了。

然而就是這樣一篇強行附會的論文,不僅發表在頂級期刊《自然》雜誌上,還被美國主流媒體《紐約時報》引用報道,廣而告之——這一套流程是不是也很熟悉?

不過我們今天要揭露的不是這些,而是再把這套流程往前推,談一談學術武器化的問題。

很多讀者應該都已經注意到了,這篇文章的四位署名作者中,還包括一位中國教授。這位中國教授的參與,看似為研究增添了“本土視角”,卻也帶來了另一個問題:這到底是學術獨立,還是在“替外人遞刀”?

從近年來爆出的案例來看,一些迎合西方偏見的研究成果在國際期刊上發表,作者也憑藉這些所謂的“國際認可”收割學術聲譽,甚至攫取人才頭銜。這説明在知識工具化與議題政治化的浪潮中,部分學術研究正異化成戰略工具,而非公共知識產品,學術已經有淪為國際政治博弈武器的風險。

這背後,潛藏着一個更深層次也更頑固的結構性問題:學術的後殖民主義問題。國際知識生產與傳播的鏈條,依然被某種無形的權力結構所主導。某些核心議題的設置、研究範式的“正統性”乃至成果的評判標準,往往由西方學術中心掌握。

在這種格局下,一些來自非西方世界的研究者,不自覺地被捲入一種隱形的學術依附體系。他們通過回應、甚至迎合中心設定的議程來獲取認可與聲望,其研究在客觀上服務於特定的認知塑造與話語權爭奪,進而強化了當前國際知識生產中的權力不平等。

學術後殖民主義問題的主要表現

後殖民主義不是歷史,而是一種持續的結構性病症。在當下的學術界,這種病症至少有四種典型表現:

1. 裁判權的內化

西方學術期刊、評價體系、理論範式被默認為普世的、客觀的、高級的。而非西方的知識體系、研究方法本土問題意識則被視為“地方的”、“特殊的”,甚至是不夠“科學”的。這實質上是“東方學”邏輯的逆向運作,我們開始用西方的眼光來審視和評判自己。

2. 評價體系的殖民化

學界的後殖民主義傾向體現在學術評價體系上,表現為將在國際頂級期刊上發表論文作為學術成就的最高標準,並直接與職稱、經費、聲望掛鈎。這導致全球學者(包括中國學者)不得不優先研究那些“國際”(實為西方)感興趣的話題,使用他們熟悉的理論語言和方法,從而強化了西方學術框架的統治地位。

3. 理論話語的依附化

學界的後殖民主義傾向體現為理論話語的依附。在人文社科領域,許多研究幾乎成為西方理論的“中國註腳”。我們習慣於用西方理論家的概念來切割中國經驗,而缺乏從自身文化傳統和現實問題中生髮出原創理論的能力和自信。這正是一種“知識上的依附”。

4. 心理結構的劣等化

學界後殖民主義傾向在心態上的體現是被內化的“劣等感”。後殖民主義分析的一個重要層面是心理層面,即被殖民者將殖民者的價值觀內化,產生一種文化的自卑感。為了在國際上被“承認”,一些研究者會不自覺地去迎合西方對中國的想象,將自己的文化對象化、奇觀化,以符合西方的預期;認為研究中國古代思想或本土方法論是“土”的、不夠“國際化”的。這種心態割裂了學術研究與自身文化母體的聯繫,使得學術成為無根的浮萍。

上述四種表現,構成了當代學術的“後殖民循環”:被支配——自我合理化——繼續支配——繼續合理化。外部殖民退場了,內心的殖民者卻住下了。而這裏就不得不看到一個危險的地方,即“自我繁殖”。一旦出現“自我繁殖”,知識可能就不是那麼客觀了,學術的另一個面貌就悄然出現了。

學術後殖民主義的自動化“繁殖”

在全球信息競爭的時代,學術早已不是象牙塔的孤立行為。它被嵌入國家戰略、輿論鬥爭與國際認知結構中,成為最隱蔽卻最深刻的軟權力形態。西方學界在“去政治化”的名義下進行知識輸出,卻在事實上實現了對他國認知的政治控制。

這一過程的核心機制,是後殖民主義通過學術體系實現的自動化“複製”。在今天,學術已演變為一種精巧的認知霸權工具。它假借中立之名,系統性地生產着結構性偏見;它利用科學權威,單方面地為世界定義秩序與真偽。其真正力量在於,它不僅能給出“答案”,更能預先設定“問題”本身,從而讓某種特定的世界觀在客觀、理性的外表下,持續而隱蔽地自我繁殖。

· “蟻羣效應”——自我繁殖的系統結構

如果認為“學術武器化”的危險之處只在於通過科學中立的學術展開意識形態工作,那就太單純了。“學術武器化”另一個危險之處武器化的“自動化執行”——拿起武器的不再是他者,而是本國學者。

表面上看,每一個“只想好好發論文”的人,每一個“要按國際標準寫作”的人,每一個“評職稱必須頂刊”的人,甚至評審、期刊編輯,都只是遵守“國際標準”的個體——他們都沒有惡意,但他們都在不知不覺中成為這場“學術殖民”的齒輪。而從效果上看,他們都在無意間承擔起傳播、再生產、正當化西方話語的職能。

一個被內化的學術體系會自動地、源源不斷地培養出“順從型知識生產者”。這正是“學術殖民”最大的危害之一,它無需外部統治就能自我延續,這是一個穩定的、自我複製、抵抗外界干預的結構和龐大系統。

這種現象可被稱為“蟻羣效應”:一方面每隻螞蟻都在搬自己的那顆砂,但整個羣體正築起一個巨大的“話語帝國”的巢穴。它不需要外部強制,就能自我繁殖、自我維護、自我加固。另一方面他們每一個人都不具有很強的影響力,但成規模後的影響足以“千里之堤,潰於蟻穴”。

· “輻射效應”——跨領域掐尖式擴散機制

學術結構是穩定的、自我複製的、抵抗外界干預的結構和龐大系統,你猜它真的只能是“養蠱”一般“自説自話”嗎?非也,學術殖民結構一旦形成,它接下來的目的必然是輻射和傳導。

所以學術殖民真正的可怕之處,從來不在於它的顯性控制,而在於它的輻射力。當一種學術結構被確立,它就會像一顆被悄然種下的“思想種子”,向着社會的各個層面蔓延生長——從學界,擴散到政策設計、輿論傳播、文化生產、教育體系最後是人們的價值體系。

首先,它會向上輻射到決策層與知識治理體系。許多政策文件、研究課題、國際報告都建立在“國際學術權威”的數據與模型之上。看似科學、理性、可比較,實際上卻隱含着強烈的範式偏見——以西方的社會假設解釋中國的現實,再反過來用“中國樣本”驗證西方假設的“普遍性”。久而久之,本土政策討論也在不知不覺中“被翻譯”為他者的語言。學術殖民的上層輻射,是認知霸權的制度化。

其次,它會向下滲透到教育體系與知識生產鏈條。從博士論文的選題,到本科生的課堂教材,再到期刊的審稿口徑,層層遞進、步步收緊——形成一種“話語鎖鏈”。學生從入學第一天起就被訓練去“國際接軌”,導師告訴他:“要用國際話語,要引用國外文獻,要按SCI格式寫”。於是,一整代學者在還沒開始思考“我們是誰”之前,就先學會了如何“像他們一樣思考”。學術殖民的下層輻射,是思想模板的代際複製。

再者,它會橫向擴散到文化與傳媒領域。當學術研究成為輿論報道的“知識背景”,當國際媒體引用的“權威學者”都來自同一話語體系,當學者本人也樂於以“國際專家”的身份參與公共表達時,學術權威就自然成為輿論的“定向儀”。新聞評論、影視敍事、社會熱點討論中,越來越多的“全球化邏輯”(實為西方邏輯)被包裝為“理性共識”,而那些與之不合的聲音,則被輕描淡寫地標籤為“民粹”“情緒化”。學術殖民的橫向輻射,是文化認知的過濾機制。

最後,它還會向內擴散到學術共同體的心理結構。在這種體系中,學者的“榮譽感”與“安全感”被綁定在外部認可上——發頂刊、進數據庫、拿國際獎。這種心理依附會形成一種潛移默化的“精神結構”:誰質疑體系,誰就“out”;誰服從體系,誰就能“上岸”。於是,學術場變成了一個高度自洽的系統:越批判它,越被邊緣化;越迎合它,越被中心化。學術殖民的內在輻射,是精神的規訓機制。

學術殖民僅僅是學術圈的事情嗎?不,它必然會蔓延成為一種可怕的社會性格!如果不信,分別去中國各個高校以學生的身份去體會一下你就會發現,越是頂尖高校,他們的性格越是崇洋、焦慮、懼怕批判和鬥爭、害怕失語。這場看似毫無波瀾的學術活動,實則是認知世界的“思想地震”,毫無硝煙,但足以重塑地形。頂尖高校學子的性格就如此被涵化養成,他們能夠培養出什麼樣的人?是建設者,還是掘墓人?

所以,學術圈就會具備成為認知對抗的強大堡壘的可能。而如果我們依然坐視不理,學術圈完全可以成為現代認知戰最核心、最穩固、最強大的組成部分。

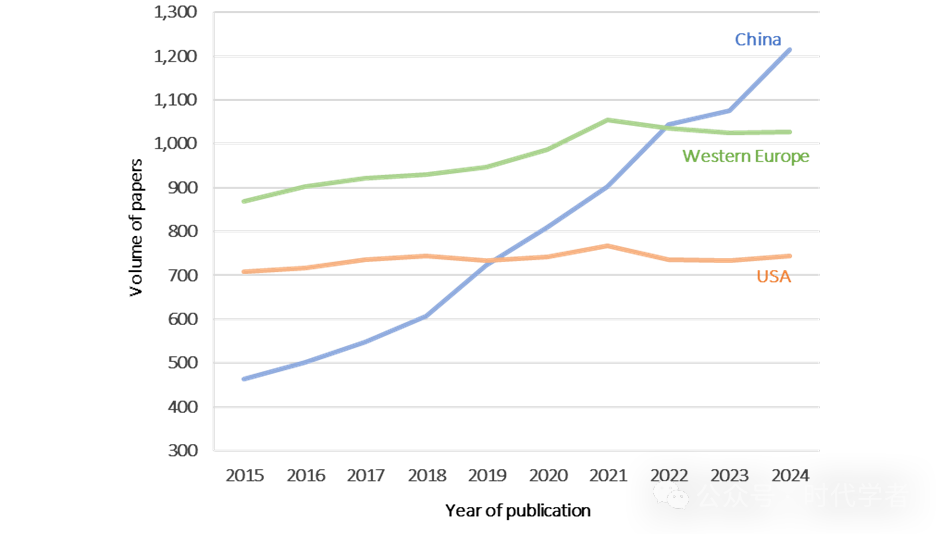

2015年至2024年中、美、歐的論文產出量對比。 數據來源:Scimago

· “慣性效應”——代際複製的合法機制

如果説“蟻羣效應”讓學術殖民得以在結構內部自我繁殖,“輻射效應”讓它向外部領域靜默擴散,那麼“慣性效應”則讓它在時間維度上自然合法化。

學術殖民化之所以具有頑固性與其本身的特點息息相關,即學術本身區別於其他行業的本質特徵之一——傳承。區別於商業、社會、技術領域的可替代性,學術非常依賴代際延續,如理論、教材、評價體系都表現出了極強的路徑依賴。

但此種傳承特徵和具體的路徑依賴一旦被偷偷替換為西方學術時就會瞬時具有武器效果。我們在引用經典、延續範式時,往往不會意識到自己正在延續一個並非中性的知識秩序。逐步地,“傳承”變成“不容置疑的複製”,“經典”成了思維邊界線,而一旦某種話語被確立為“正統”,它就能在幾代人之間自然合法地傳播,且幾乎無需強制、更無人質疑。這就是學術殖民最温柔的枷鎖,它絕不依靠暴力,而是依靠習慣;它絕不依靠壓制,而是依靠認同;它絕不依靠控制,而是依靠教育。

所以,當來自西方的學術邏輯被奉為正朔,且嵌入了學術傳承鏈條,西方的“學術殖民”就擁有了天然合法性。它無需展開任何形式的征服,因為被征服者會主動教導下一代如何被征服。

破局之道:構建自主知識體系,重塑學術主權

要學術去殖民不能滑向“排外主義”、或拒絕學習西方理論,而是要重新奪回定義權。要重構知識生成的邏輯,即讓外來理論成為工具,而非主宰;讓交流成為互動,而非服從。要在世界學術地圖上標地自己獨立的座標。如盧卡奇所言,“真正的批判不是拒絕傳統,而是揭示傳統中的權力結構。”

要從“學術武器化”中突圍,關鍵在於重建中國學術的內在自信與再生產機制。這不僅是學術問題,更是國家認知安全與文化安全的根本工程。可從以下幾個方面展開:

推動深層次的學術反殖民,首要在改革其指揮棒,即現行的學術評價體系。我們必須果斷摒棄“唯頂刊論”與“唯國際化論”的迷思,打破將國際發表等同於學術質量的簡單化思維。新的評價體系,必須旗幟鮮明地將“中國問題意識”置於核心位置,以此引導學術研究從“跟着西方期刊走”轉向“圍繞中國需求做”。

學術的終極價值,在於其對人類知識與文明進步的貢獻,而這離不開其對本土重大現實與理論問題的回應與解答。因此,一項研究的優劣,不僅要看其國際能見度,更要看它是否增進了我們對國情的認知,是否為解決中國發展的真問題提供了智慧與方案。這不僅是技術性的標準調整,更是關乎中國學術主權與思想獨立的戰略抉擇。

除此之外,如果不能建立自主的理論譜系,學術反殖民便是無本之木。我們必須系統性地從本土經驗中提煉概念、總結規律、構建敍事,形成一個生生不息的理論譜系。這絕非簡單的知識替換,而是一場系統的“學術建國”工程,其目標是扭轉中國在世界知識格局中的位置,從一個被觀察、被分析的“客體”,轉變為一個能夠主動設置議題、貢獻核心概念的“主體”,最終實現思想上的獨立與平等。

學術反殖民的最終歸宿,不是退縮,而是以更自信的姿態“再融入”世界。我們要建設的,是一個基於思想獨立與相互尊重的開放學術共同體。這要求我們以原創性的本土理論為“通行證”,主動參與並重塑全球學術對話,讓中國從被研究的“樣本庫”,轉變成為全球理論創新不可或缺的“思想策源地”。這不僅是文化自信的體現,更是一個負責任大國對人類知識全球公域所應作出的貢獻。

最深入的殖民,並非土地淪陷,而是心智的失守。在這個意義上,“學術反殖民”絕非修辭,而是一場關乎文化主權與認知安全的學術實踐。其終極願景,是讓我們在保有文化根脈的同時,自信而平和地參與人類文明的對話。屆時,學術將不再是地緣博弈的延伸,而成為文明智慧的交響。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。