狄薇薇:在“有趣”的選舉制度下,阿根廷人只能再一次相信米萊了

guancha

【文/觀察者網專欄作者 狄薇薇】

1971年經濟學諾獎得主西蒙·庫茲涅茨有一句名言:世界上有四種經濟——發達經濟、發展中經濟、日本經濟和阿根廷經濟。其中,“阿根廷經濟”是一個貶義詞——它是一個“擁有繁榮潛力,從富裕起步,卻陷入相對貧困的接近純白人國家”,一直面臨着鉅額外債和“可持續性的毀滅性經濟危機”,物價高漲,工資不足餬口,惡性犯罪頻發,國家信譽顏面掃地,腐敗透頂的庇隆主義傳統政客圈子早就喪失了人民的支持。

2023年11月極右翼分子哈維爾·米萊的當選,是阿根廷人對國家和自身絕望處境以及國家衰敗的反動回應。米萊其人,對內效仿瑪格麗特·撒切爾推行新自由主義“休克療法”,實施了嚴厲的緊縮政策,大砍各省教育、養老、社保資金和基本生活補貼,向國家大動脈上裁員;對外聲援內塔尼亞胡團伙、崇拜特朗普的MAGA運動,在當前左翼力量佔優的南美洲到處樹敵,承諾將國家資源和主權出售給北美跨國資本還債。

這樣一個看起來既不為民也不為國的政府,怎麼會在2025年10月底的中期選舉中獲勝呢?

筆者對拉美歷史文化的瞭解有限,無意過度分析米萊的對華態度和特朗普對他如此“倒貼”的原因。但阿根廷的選舉制度十分有趣,它與我們已相對熟悉的美國體制有較大的不同,是理想的西方政治學樣本。從技術性視角觀察這場中期選舉,只能展現一些米萊勝選的側景,但可以提供一個對“西式選舉制度”乃至他們的“民主”價值觀更為本質性的探討。

阿根廷國會10月26日舉行中期選舉,根據國家選舉委員會當晚公佈98.9%選票的計票結果,米萊領導的執政黨“自由前進黨”獲得更多議席數,取得勝利。 圖自路透社

被廢的初心

阿根廷此次中期選舉,在流程上有兩處革新。一是取消了傳説中的PASO——全國初選。

PASO是一個阿根廷獨一無二的東西。它在建立之初,是為了回應阿根廷人對他們選舉制度的一個重要質疑:如果候選人都是同一批政客圈子幕後內定的,在台前幾個爛蘋果裏給我們選有什麼用?

PASO初選制度的起源,與阿根廷社會對阿根廷政治體系透明度和包容性的訴求密切相關。在這個制度實施前,大選中各黨候選人的產生由領導層內部商議決定,選民沒有發言權。問題是前米萊時代的阿根廷類似今天的韓國,有全國影響力的主要派系只有庇隆主義、中右自由主義和託派(政黨會重組改名,但始終就是這三個人脈圈子),其中託派是一幫噴子,不可能上台執政,因此阿根廷全國大選就是這兩撥人黑箱操作組黨、拆黨、推候選人選來選去,兩個派系內選民寄予希望的年輕新秀只要不參與勾兑,就永遠無法被推出作為候選人。

阿根廷人認為,這是選舉體制的技術性問題,只要用法律規定各政黨和聯盟必須舉行正規初選、通過與大選同樣程序的嚴格投票選出大選候選人,從而確保最終人選由選民決定,就能解決政治腐敗的問題了。

2009年,克里斯蒂娜·基什內爾政府正式立法,引入“公開同步強制初選”(PASO),迫使每個阿根廷公民都必須同時預先參加一場由國家組織、由各政黨候選人組成的預選,每個公民都可以投給任一政黨,最終使每個政黨產生一名候選人蔘加大選。阿根廷大選原本就實行類似澳大利亞的強迫投票制,投票是國家義務,無正當理由不去投票是違法行為。現在,各政黨決定候選人的選舉也被升格為了強制投票的國家義務。

這個想法聽起來很美好,然而有一個問題:

當你把三模考試提升到和高考一個監考水平、然後直接拿三模成績填志願,那麼最終的高考還有什麼用?

多年執行以來,幾個主要派系早已發明了“在PASO之前黑箱運作”的對策,而小黨派本來就沒有候選人內部競爭,多參加一場選舉也沒有任何變化。由於PASO的一切規格和結果都與大選一般無二,普通人逐漸意識到,這場預選除了額外白費一大筆財政經費(阿根廷政府一直嚴重負債)外,其實已變得毫無用處;而政客們則逐漸發現了這場選舉“真正”的作用:篩出小黨。

阿根廷選舉並非美國簡單粗暴的“贏者全拿”,而是較為複雜的混合制:每省3名參議員席位實行“冠軍三拿二”、亞軍拿走第三個;眾議院則是按人口劃分選區、採用典型歐洲代議政體的比例代表制。

在一個有競爭性(不是日本那種普遍政治冷感)的多黨普選社會里,“贏者全拿”天然催生兩黨獨大和政見訴求的雙向分裂,而比例代表制天然催生碎片化和訴求多向分裂的多黨制。在阿根廷,這種體制養活了數以百計的全國性和地方性小黨,為了減小議會的碎片化(會增大政府組建的困難),PASO綁定了選舉得票門檻,在參選選區獲得有效票少於1.5%的“氣氛黨”被禁止進入正式大選,從而將參與全國大選政黨的數目從理論上的數百個縮減到了45個左右的水平:

今年阿根廷有黨徽或選舉標誌的所有全國性政黨列表(不包括非法政黨和擁有黨組織少於5個省的政黨)

然而,這一門檻其實設在正式大選中,也是同樣的效果,只不過選票大一點罷了!

這樣算下來,保留PASO的唯一理由似乎只剩下了“傳統”——這是克里斯蒂娜·基什內爾留下的政治遺產。問題是,克里斯蒂娜·基什內爾由於貪(zheng)污(zhi)腐(po)敗(hai),從今年6月至今,正在監獄裏服刑呢。

本次PASO預選前,米萊宣佈,經計算,組織PASO將耗費1.5億美元,對阿根廷政府是一筆鉅款;為了省下這筆錢,提議取消這個步驟。結果除了克里斯蒂娜·基什內爾陣營的極少數死忠外,所有人都支持,提案在議會中壓倒性通過了。一切都回到了老樣子,“如果候選人都是同一批政客圈子幕後內定的,在台前幾個爛蘋果裏給我們選有什麼用”的問題依舊,從政客到百姓,大家都非常高興,省下了1.5億美元。

選票、“選枕巾”、“選牀單”

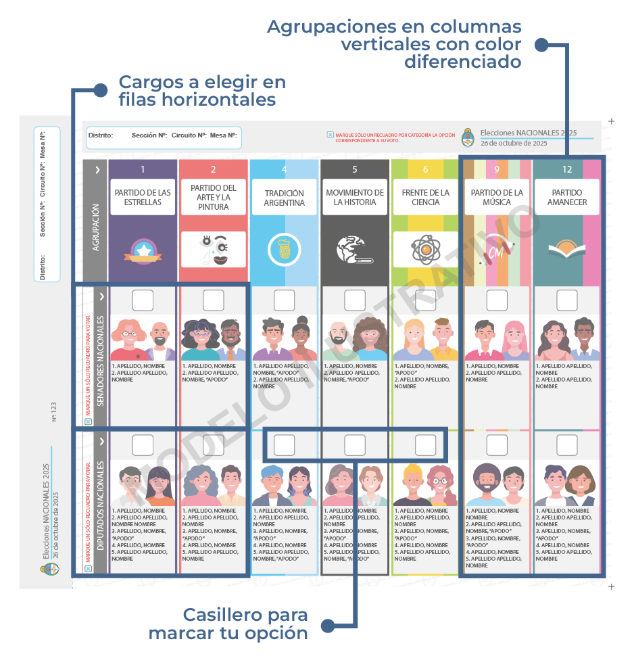

阿根廷此次中期選舉流程上的第二處革新是,首次全面引入了“單一紙質選票制”(Boleta Única de Papel)。

這是什麼意思呢?

2023年前,阿根廷沿襲了一種從普遍文盲時代繼承下來的古老的選票制度:每個政黨自己印刷投給自己的選票(即政黨選票Boleta partidaria,在阿根廷,必須依法印成經批准的自己政黨獨一無二的代表色)放在各投票站。這些選票花花綠綠、各自不同,很像貼電線杆的小廣告,選民進入投票站後,自己取一種想要的投入票箱。

2023年阿根廷全國初選(PASO)時放在聖塔菲省一個投票站裏的各種政黨選票

這種制度本質上是早年我黨抗日民主根據地的“扔豆子”差額投票(用不同顏色的豆子區分候選人,這種投票至今在印度/非洲的高文盲率地區仍廣泛存在)在形式上的完善。它是民主選舉從早期美國式的“權貴投票”向蘇聯、西歐“全民一人一票”轉型初期的遺存,至今仍然在朝鮮、瑞典、烏拉圭等近20個國家使用。

“政黨選票”統計方便、可感度高、為阿根廷人所習慣,甚至被視為他們的民族認同之一。但它的弊端是顯而易見的:極易作弊;無法“另選他人”;以及這個時代最重要的,破壞環境——每個黨都印發接近本投票站總選民預期數的單獨“我當選”選票,在參選政黨較多時,不僅會浪費大量紙張(根據2021年的估計,阿根廷全國大選時僅將政黨票改為單一票一項即可節約30億美元),還讓投票站變成了堆滿紙本的倉庫,使投票站必須做得很大。而且在阿根廷,政黨選票是需要政黨用競選經費自己印製的。雖然地方政府通常會按特定政策補貼這種經費,但並不能保證;如果某小黨/草根候選人/所在地方政府的財政不足以使其在某投票站投放足夠的本黨選票,這個投票站的選民就無法投給它。這種玩法簡直是對草根小黨的天然謀殺。

本次中期選舉,同樣以“省錢”作為主要理由,阿根廷在全國範圍內統一推行了相同格式的單一選票,將所有政黨作為選項,拼合成一張大紙,列出所有職位和聯邦/省一級競選者名單,類似美國紙質選票的格局。

然而,美國選票的紙張通常並不太大,即使連州級法律公投、縣市級選舉和聯邦選舉都印在一起,即使比“選票”大多了,充其量也就是個“選枕巾”,因為美國是一個兩黨制國家,小黨普遍壽命短、地方性強,每次選舉參與競爭的候選人總數是非常可控的。

而阿根廷政黨林立,尤其今年還取消了有預先篩選作用的PASO,所有有資格參與大選的政黨全列成一張大表後,非常之長,已經差不多成為“選牀單”了:

本次阿根廷中期選舉中聖伊西德羅地區的單張“選牀單”

每個職位的候選人列表自上而下排列,堪比百度的搜索結果。

説起百度,每個人都應該還記得它的“競價排名”往事。這件事的本質是什麼?一個很長的列表裏,排在最上方的選項有值得賣錢的極大優勢——考慮到阿根廷實行強制投票制,雖然對不投票的懲罰不如澳大利亞等國嚴厲,但必然仍有大量“被迫投票”對政治冷感的人隨意投票。因此對這個國家,在一張如此巨大的選票上,排名靠前、明顯更加醒目的政黨,甚至有理由因此憑空增加出“路人票”來;而排名在很後面、需要仔細尋找的政黨,顯然更傾向於只剩下少數高純結晶的死忠粉。

本次阿根廷中期選舉的一個小笑話:在強制投票的阿根廷,擁有13000名正式黨員的阿根廷共產黨,在眾議員選舉(全國各省都有)中只得了3000多票。

那麼這裏就產生了一個問題:為什麼不用電子投票呢?

儘管近十餘年裏電子投票系統在全球範圍尤其發展中國家得到了快速普及,但在許多老牌發達國家包括從老牌發達國家掉回貧窮國家來的阿根廷,對電子投票的抵制情緒卻日益高漲。一些率先將該技術應用於投票的國家如愛爾蘭、荷蘭和德國等,後來又撤回了之前的做法。

抵制電子投票,本質上反映了老派保守選民的焦慮:他們對投下後無痕無跡、看不見摸不着的虛擬選票缺乏信心。這些對現代電子加密和存儲技術缺乏直接感知的人,在老牌發達國家(包括阿根廷這樣的國家)中往往佔據高位或“正在從高位緩慢滑落”,在他們看來,非紙質的選票,就是流程中的不透明。

事實證明,“民主的猜疑鏈”不僅存在於剛走出軍閥政治的非洲國家,也不依賴一個社會里抽象的發達程度,而是與傳統文化習慣深刻地掛鈎的。

在美國,2020年之前很長一段時間裏,從來沒有出現過類似利比里亞或海地那種敗方指責選舉造假的現象。我們過去通常認為這是美國發達的表現,但實際上2000年佛羅里達的計票風波表明,美國(至少佛州當時)的選舉制度本身也是個草台班子,美國人之所以從來沒有爭議,只是因為他們對制度本身主觀上有信心;然而,這種信心本身並不是“高GDP”“高教育水平”或“民主歷史”本身所天然決定的。

也許非洲國家對整個選舉流程都充滿了“猜疑鏈”的局面才是正常的人性,而美國這種“對選舉過程的信心”,與其認為它是必然發展而至的“歷史終點”,不如説是一種特殊環境下被認知塑造而成的、一旦被破就很難再回頭的非正常狀態罷了。

比例代表制、傑斐遜法和選舉門檻

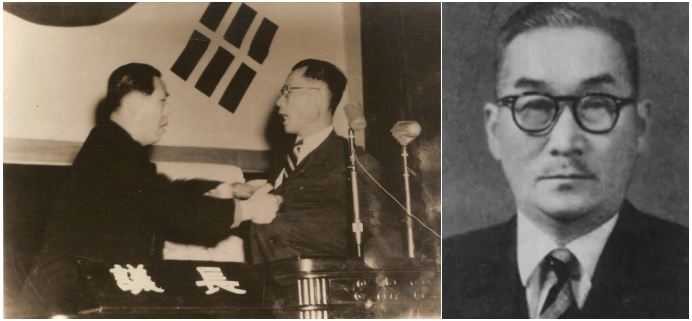

阿根廷的大選日緊接着志願軍出國作戰75週年紀念日。這場戰爭的主要失敗者——時任韓國(由於當時韓國支持蔣介石集團且與我們為敵,我們不承認其政府的合法性,下文一律按當時口徑稱為南朝鮮)“總統”李承晚,經常刷B站時政區的讀者很可能都聽説過他的一個梗,叫“大數學家”:1956年此人推動南朝鮮國會“修憲”,203名議員中135人贊成“修憲”,203票的2/3是135.3333≈135,而135票的1.5倍是202.5≈203,於是在一位“大數學家”的強力背書下,表決被通過,成了流傳千古的笑話。

李承晚因此次表決獲得了“數學家”的綽號,但當時其實有一名真正的“大數學家”:時任漢城大學教授、南朝鮮科學院院士、南朝鮮數學學會主席崔允植(최윤식,右)

事實上,在代議制政體中,“小數如何收”是永遠的用户痛點,並不侷限於表決。阿根廷選舉制度下,選票主要是投給“黨”而非投給“人”,議席分配並不由選民決定,因此選舉完成後組成議會前的議席分配,往往具有與拉票等同,甚至更高的重要性。

比例代表制的理念認為,各政黨在議會中的席位數應是其得票數(反映“民意”程度)的精確縮比,以便周密地將各方面民意“映射”到議會中:例如,贏得一半選票的政黨在議會中應當佔一半,贏得三分之一選票的政黨在議會中應當佔三分之一,從而避免美式選舉中“49%的民意無人代表”的現象。

然而,代議制國家的普選議會席位通常在數個到數百個且通常為公約數少的單數(以減少50-50對立死局),代表幾十萬乃至數千萬人時,幾乎必定出現分配出小數個席位的情況。

舉一簡化模型:假設有一簡化的“阿根廷”——有四個政黨爭奪8個議會席位,有效票23萬張,選舉結果如下:

這時,就出現了“小數議席如何分配”的問題。

美國誕生時沒有政黨政治,國會選舉時議員按人脈關係自由抱團,表現出類似多黨制(而非兩黨制)的選舉特徵,因此自然也出現了類似的爭議。為解決該問題,1792年國務卿傑斐遜設計了一套議席分配法,將每個政治派系(政黨)的得票數除以從1到總席位數N的所有正整數,選出最大的N個商值,再回溯到所有這N個數所對應被除數(得票數)所對應的政黨,就將議席全部分配了出去。

考慮上述“簡化阿根廷”的例子,8個席位的分配原理如下:(“1√”表示“第1大的被選中數”,“2√”表示“第2大的被選中數”,以此類推)

這種分配法在美國政治學中被稱為“傑斐遜法”,但在美國以外通常稱為D’Hondt系統(D’Hondt是19世紀末重新獨立發明該法的比利時數學家)。阿根廷本次中期選舉,眾議員席位採用的正是這種議席分配法。

可以看到,最大的“民主黨”席位數因四票之多而憑空增加了1席,“四捨五入”變成了“四也入”,而相對最小的黨被剝奪了其得票完成率幾近90%,而且離另一個有議席黨只差兩票的席位,“四捨五入”變成了“退一法”,投給它的2.5萬選民——佔23萬總數的10.9%——被100%無視了。

從上面的例子中可知,傑斐遜法天然剝奪小黨、加強最大的黨。

這種特性產生了一個奇怪的現象:如果小黨聯合起來組成選舉聯盟,會反過來壓倒大黨,使同樣的票數得到更偏向自己的議席分配結果。仍以上述“簡化阿根廷”的例子,假設三個少數黨聯合起來組成一個“大黨”反對民主黨(這種組合在現實中根本不可能,僅供舉例),在所有票數不變的情況下,有興趣的讀者按上述方法簡單口算即可知結果會變為:

選民決定沒有任何變化,僅僅是政客相互重組,民主黨就憑空被剝奪了一個議席,約1.38萬人投出的票變成了廢紙。

比例代表制的初衷就是避免“贏者全拿”造成的兩極化政治。然而對於這種“代表性可被非選民意願輕易操縱”的悖論,由於其源自數學原理無法解決,在歐洲發展出了一種適應性的價值觀:加強大黨、消除草根小黨,是消除代表性的碎片化,因此是有利的。順着這種價值觀繼續推導,大部分比例代表制的國家都設置了“選舉門檻”:小黨達不到一個較大的得票數(例如5%),直接禁止分配議席,投給這些小黨的選票會因此毫無價值,變成了其他大黨瓜分議席的分母。

然而,“多黨制”之所以認為自己相比一黨制或兩黨制進步,正是由於其理論上能產生新政黨、政壇產生“新血”,民意能在對現有的整個政客圈子不滿時獲得新代表的潛在能力。如果這種體制被設計為天然抑制而非鼓勵草根政黨入局、天然維護“現有的政客腐敗圈子”,那豈不是在其自身中注入了虛偽性?如果只有能拉到相當大“先期投資”的全新政黨才能一步衝破這種“小黨封鎖”打開局面,那這個選舉制度豈不是天然預備給大資本或外國政府這樣的“大玩家”操縱的?

現實中,米萊異軍突起之前,阿根廷政黨不斷分裂重組,但始終是佔據了左翼生態位卻毫無用處的託派網左、實際上是中間派的庇隆主義者和右翼保守派三批人。雖然米萊顯然是外國勢力扶植的,但問題是,在這個制度的玩法下,只有他一個人衝破了原有的、已被公認的整個腐敗政客圈子。和美國人奇蹟般地第二次相信特朗普一樣,在米萊徹底露出“自己其實沒什麼兩樣”的真面目前,阿根廷人也只能第二次相信他了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。