孟維瞻:一個“社會主義者”贏下紐約市長選舉,對美國意味着什麼?

guancha

美國東部時間11月4日晚,34歲的民主黨候選人、民主社會主義者佐蘭·馬姆達尼(Zohran Mamdani)以50.4%的得票率擊敗前紐約州州長安德魯·科莫(Andrew Cuomo),贏得紐約市長選舉,成為紐約市歷史上首位穆斯林、印度裔以及最年輕的市長。

不同於民主黨傳統的政治人物,馬姆達尼是美國民主社會主義者的核心組織、新左翼力量民主社會主義者陣線(DSA)成員,他本人極具“草根”特徵,善用社交媒體,在年輕選民中有很強號召力。他在競選期間高呼提高紐約市最富人羣與企業的税率、凍結穩定租金房的租金水平、擴大政府補貼住房建設,以及提高最低時薪,以制度性改革回應選民痛點。美國進步派運動精神領袖、佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯公開力挺馬姆達尼,稱其有潛力成為“共和黨的噩夢”以及“挑戰寡頭統治的信號”。

而美國總統特朗普則在社交媒體上抨擊他是“百分之百的瘋子”,並稱其為“共產主義者”,甚至威脅若其當選將削減對紐約市的聯邦撥款。

有分析認為,馬姆達尼的崛起,折射出民主黨內部的“左右之爭”的天平開始傾斜。面對通脹高企、貧富差距擴大及勞工權益等議題正日益成為選民關注焦點。民主黨高層仍未直面其在身份認同與政治方向上的深刻危機。馬姆達尼的出現,恰好代表了民主黨左翼人士尋找的政治家,或將成為民主黨轉向的契機——從建制到草根、從中間路線向左翼。

IPP特約研究員、復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻分析指出,美國民主黨正處於一次歷史性的意識形態轉折點。以紐約新任市長佐蘭·馬姆達尼為代表的左翼力量迅速崛起,標誌着黨內“向左轉”的趨勢已成大勢。這場代際與路線之爭不僅將重塑民主黨,也可能改變美國的政治結構與對外戰略:極左與極右輪流執政、國內政治極化加劇,將使美國更加內顧內耗,從而削弱其對外擴張與對華強硬姿態,為中國在未來博弈中贏得戰略空間。

【文/孟維瞻】

今年紐約市的市長選舉出現了歷史性一幕:來自民主黨左翼陣營的佐蘭·馬姆達尼(Zohran Mamdani)在初選中擊敗了前州長安德魯·科莫等建制派大佬,一路高歌猛進,最終成功當選紐約市市長。

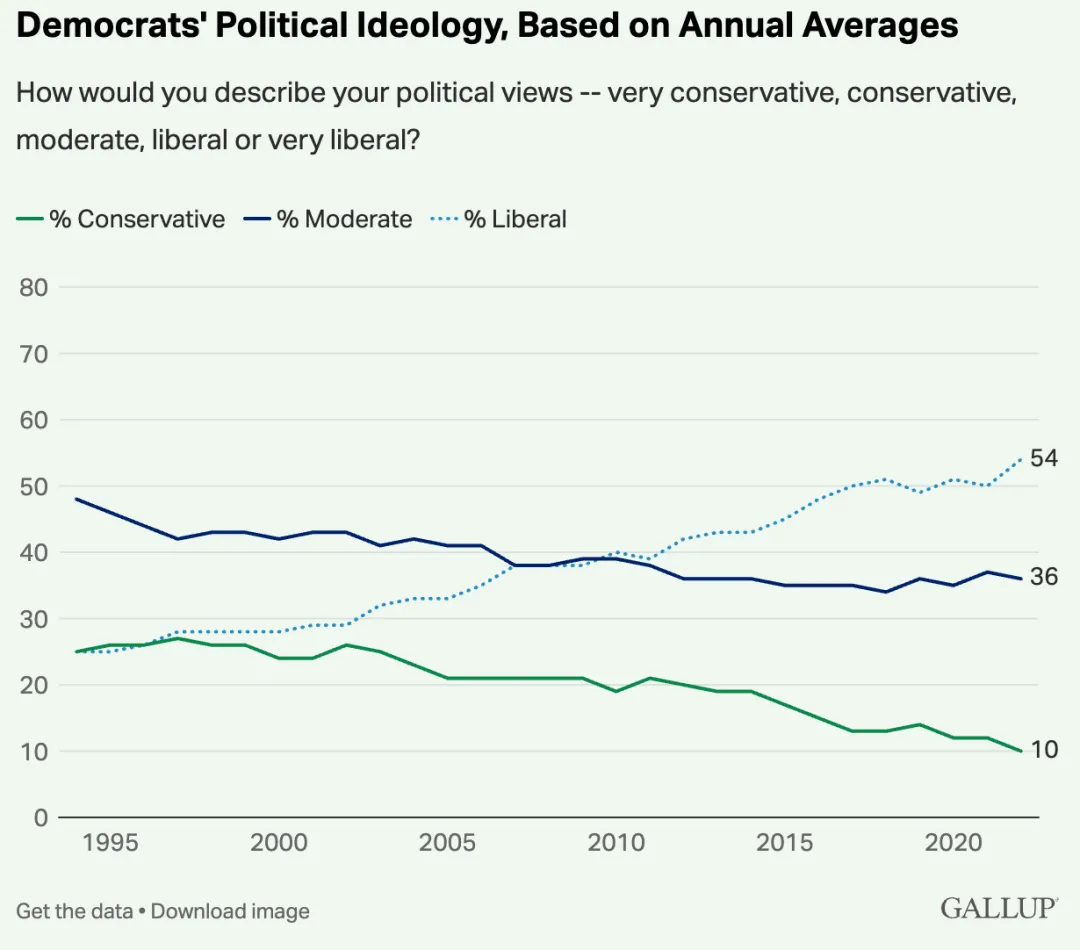

這場勝利表明民主黨基層對傳統建制派的不滿正達到新高點,相反對激進進步路線的支持在擴大。蓋洛普調查顯示,2024年超過一半(55%)的民主黨人自認持自由派/進步立場,創下歷史新高。有分析機構甚至預測,到2028年之前民主黨選民對左翼路線的認同將超過對中間温和路線的支持。民主黨內部“向左轉”已成為不可忽視的趨勢。

紐約市長候選人佐蘭·馬姆達尼在布魯克林舉行的選舉之夜活動中被宣佈獲勝,馬姆達尼以預計60.16的得票率,確認贏得紐約市長選舉。圖源:法新社

紐約這座美國金融中心如今將由一位“民主社會主義者”執掌,無疑具有標誌性意義。正如評論所指出,馬姆達尼對社會主義的坦率擁抱並未嚇跑選民,反而成為他的吸引力之一。一位年輕的布魯克林選民感嘆紐約對工薪階層已變得難以居住,認為“民主社會主義者能以其他政治人物沒有的方式替工人階級發聲”。

馬姆達尼的崛起映射出民主黨基層觀念的劇變:幾十年前美國人談“社會主義”色變,而如今越來越多選民,尤其是年輕一代,將其視為可以認真考慮的選項。

卡託研究所的民調結果發現,62%的30歲以下美國人表示他們對社會主義持“好感”。圖源:美國革命共產黨

近年來多項民調也印證了這一點——比如一項YouGov民調發現,全體美國人中有43%對“社會主義”持正面看法,而在18-29歲的年輕人中這一比例高達62%。民主黨正經歷思想路線上的一場代際更迭,建制温和派的號召力式微,主張激進改革的左翼聲音日益壯大。

激進左翼VS身份議題:馬姆達尼式“階級鬥爭”路線

馬姆達尼所代表的民主黨左翼和傳統建制派在關注重點上形成鮮明反差。馬姆達尼式的左翼更強調階級不平等和經濟正義,帶有一種鬥爭性和“革命性”色彩。他的競選綱領集中在降低工薪族生活成本、凍結房租、開設公營食品雜貨店等議題,突出階級利益對立。

這種以“階級鬥爭”為底色的激進進步路線,給予在高房租、低工資壓力下掙扎的普通民眾以希望,正是馬姆達尼迅速走紅的原因之一。

反觀民主黨建制派,近年的關注點往往集中在一些象徵性或文化議題上,而忽視了選民更關切的民生經濟問題。例如,前眾議長南希·佩洛西等建制派領導人近年來投入大量政治資本推動跨性別權利立法,包括支持在全國範圍內保障未成年人的變性醫護和手術權益。

不可否認,維護少數羣體權利固然重要,但在許多選民眼中,這類議題相較就業、醫療、住房等切身問題顯得“不接地氣”。不少評論指出,民主黨“遠離餐桌議題,沉迷抽象文化議題”,正是近年來失去部分基層選民支持的一大原因。

多項民調顯示, 民主黨聚焦性別意識和墮胎等議題,已與工薪階層選民脱節。圖源:路透社

相形之下,馬姆達尼和他背後的民主黨左翼把政治話語重新拉回“經濟公平”與“階級正義”軌道上來。他們批評建制派在對抗特朗普主義時策略失當:既沒有真正改善工薪階層福祉,也未能有效應對貧富懸殊和資本貪婪。這股左翼力量主張以更大膽的政府幹預矯正不平等,哪怕意味着向富人和大公司開刀。

相反,民主黨建制派所熱衷的許多議題只是“隔靴搔癢”,無法觸及權力和財富分配的根本。馬姆達尼等民主黨左翼身上帶有某種“革命精神”,這股精神激勵他們號召人民“撕毀舊遊戲規則”、通過選舉鬥爭和羣眾運動實現對政府權力的重新分配。

馬姆達尼呼籲凍結房租、提供免費公交等措施,這一提議在紐約五大行政區的年輕人中引起了強烈反響。圖源:Wikimedia Commons

民主黨2024大選慘敗後的反思

2024年總統大選中民主黨遭遇重挫,這理應促使黨內各派系痛定思痛。然而遺憾的是,民主黨建制派在敗選後並沒有進行深刻反省。相反,黨全國委員會(DNC)對選舉失敗的官方檢討報告一拖再拖,甚至據傳還準備迴避拜登高齡和哈里斯弱勢等“敏感”問題。整個春季民主黨高層為人事爭鬥所困,對路線糾偏的重大議題則語焉不詳,令人懷疑建制派是否真正意識到自身戰略的失敗。

與此同時,民主黨左翼陣營倒是迅速提出了一套明確綱領,試圖填補建制派反思缺位所留下的真空。他們認為,2024年的失敗根源在於民主黨未能提供令選民信服的進步願景,過於謹慎妥協反倒丟掉了關鍵選票。左翼人士在各種場合呼籲民主黨大刀闊斧地轉向“自信且不打折扣的進步議程”。這種進步路線固然引發爭議,但至少它代表了一種清晰方向。

更重要的是,左翼還制定了相對具體的政策藍圖。例如,民主社會主義者陣線(DSA)在2025年大會通過決議,準備在2028年總統大選中推出自己的候選人,甚至不惜考慮建立獨立的社會主義政黨。他們提出草擬一份“民主社會主義總統施政綱領”,描繪若掌權將如何通過行政手段在住房、醫療、減貧等領域推進革命性變革。

年輕一代與工薪階層對主流兩黨在經濟不平等、租房保障、醫療負擔等方面的不滿上升,而DSA提供了一個“更左”“激進改革”選項。圖源:CNN

雖然這些主張聽起來激進,但的確為民主黨未來指明瞭一條可能的破局之路。相比之下,建制派領袖們除了相互指責和微調選舉策略外,很少提出新的政策思維。種種跡象表明,如果民主黨建制派不迅速調整,左翼將在未來黨內話語權競爭中佔據更大上風。

佩洛西時代終結與建制派困境

民主黨建制派走到今日困境,離不開內部權力結構的桎梏。以南希·佩洛西為代表的老一代黨魁長期壟斷領導職位近20年,造成了新生代難以上升的局面。佩洛西2003年出任眾議院少數黨領袖,2007年成為首位女性議長,直到2022年底才卸任黨團領袖職務。

佩洛西兩度擔任眾議院議長,主導了民主黨在眾議院的立法與戰略方向,被視為黨內“建制派核心人物”之一。圖源:Getty Imagies

她的強勢領導固然保證了黨內紀律和法案推動力,但也被批評為“一人當政”導致青黃不接:許多有抱負的中生代民主黨議員在她的陰影下難以出頭。這種“天花板”效應使民主黨建制派在2020年代後繼乏人,拿不出有號召力的新領袖來應對共和黨的強勁挑戰。

佩洛西本人卸任後依然在眾院保有相當影響力。然而,她和建制派高層似乎未能提出吸引新世代選民的創新議程。相反,他們往往還是抱守舊有議題不放。佩洛西甚至認真考慮推動未成年人變性手術合法化等激進社會政策,以期提高民主黨在年輕選民中的支持度。然而這類舉措在更廣泛選民中反響不佳,被批評為“黔驢技窮”之舉。在經濟、治安等重大關切上乏善可陳的建制派,卻把有限政治資本押注在具爭議的文化議題上,難免引來質疑和諷刺。

隨着佩洛西等人逐步淡出舞台,民主黨建制派正面臨青黃不接的真空。上一代領袖的遲暮與新一代領袖的缺位,讓民主黨在2024年的大選中失去了凝聚力和鮮明形象。正如一份智庫報告所警告的,民主黨“形象老化、方向漂移,亟需徹底變革”。

佩洛西在2022年中期選舉後主動讓賢,新一代的哈基姆·傑弗里斯接過眾院少數黨領袖。但民主黨只是在寄希望於特朗普未來犯重大錯誤,從而使得民主黨有再次執政的機會,而不是自己提出新的綱領來奪回執政地位。

哈基姆·傑弗里斯(Hakeem Jeffries)的政治立場總體偏向温和進步派,主張在延續民主黨建制派政策框架的基礎上,回應年輕選民與少數族裔的訴求。圖源:AP

左傾化大勢所趨:唯有激進方能抗衡激進

無論建制派情願與否,民主黨整體左傾化似已成為大勢所趨,而且這一趨勢很可能在未來數年加速。原因很簡單:只有更鮮明、更激進的進步綱領,民主黨才有望擊敗以特朗普為代表的右派民粹主義。許多民主黨人痛定思痛後認識到:“以左制右”或許是唯一出路。左翼的高能動員能力和明確鬥爭矛頭,正好可以凝聚那些對現狀失望的選民——包括工人階級、有色人種青年等流失的民主黨基本盤。

具體來説,一方面民主黨選民結構在變化。白人中產階層日益傾向共和黨,而年輕進步選民、少數族裔選民在民主黨內比重提升。這些羣體對經濟不公、社會正義等議題反響強烈,自然推動黨綱左移。

蓋洛普的長期跟蹤數據顯示,自1990年代中期以來,民主黨人自認“自由派”(即左翼)者比例從25%攀升至2022年的54%。左翼思想已從黨內少數派變成多數共識。這樣的民意土壤上,要求民主黨更激進改革的呼聲只會越來越高。這在紐約這樣的深藍大都市首先爆發,未來幾年我們或將在更多州和全國層面看到類似趨勢。

從長期來看,自蓋洛普在上世紀90年代中期開始定期追蹤各黨派羣體的意識形態取向以來,民主黨人總體上變得更加自由派。1994年時,認同自己為“自由派”的民主黨人佔比為25%;到2010年,這一比例上升至40%,並在2017年達到50%。圖源:Gallup

另一方面,特朗普主義的突飛猛進也“倒逼”民主黨向左轉以求一搏。若民主黨大膽舉起階級平等、全民醫保、財富重分配的大旗,反而可能激發“以激進對激進”的對決氣勢。只有為選民提供經濟機會,解決公平分配問題,才可以贏回中間選民。

哈里斯的轉身與2028年左翼希望之星

在民主黨內部左轉呼聲高漲之際,前副總統卡瑪拉·哈里斯的動向尤其引人注目。2024年大選中作為民主黨提名人選的哈里斯遭遇失敗後,並未選擇銷聲匿跡,反而迅速出版了競選回憶錄,對黨內高層的失誤進行了罕見的公開批評。人們驚訝於哈里斯公然“揭家醜”的舉動,也意識到她與黨內建制派的關係可能正決裂。

哈里斯此舉被普遍解讀為一種“破釜沉舟”的自我定位。若哈里斯2028年再度競選總統,她極有可能以更左翼、更異軍突起的面貌出現。目前民主黨內雖然湧現出一些知名左翼人物(如亞歷山大·奧卡西奧-科爾特斯等),但在全國範圍內擁有廣泛知名度和支持基礎的左翼領袖仍屈指可數。而哈里斯作為前副總統,知名度無疑是足夠的,如果她徹底轉型為左翼旗手,或許正好填補這一空缺。哈里斯有望成為民主黨左翼進軍白宮的一枚重要棋子。

除了哈里斯外,一些原本不太顯眼的政壇人物也因立場靠左而獲得新的關注。其中最突出的是明尼蘇達州州長提姆·沃爾茲(Tim Walz)。沃爾茲在州內推行了一系列大膽的進步政策,被譽為“中西部的平民主義者”。

在2024年,哈里斯甚至選擇沃爾茲作為競選搭檔,有人稱讚沃爾茲擁有全美最激進進步的執政紀錄之一。雖然沃爾茲相對低調温和,但不可否認,他證明了激進政策在實際執政中可以取得成功,這正是左翼需要的信心案例。

2024年8月6日,卡瑪拉·哈里斯和她新選定的副總統競選搭檔、明尼蘇達州州長提姆·沃爾茲。

相比之下,加州州長紐森則顯得有些迷失方向。紐森原本以進步立場聞名,但近年來他的政治定位飄忽不定:一方面高調推進加州的進步議程,另一方面又開播播客與右翼人物對談,批評民主黨品牌“有毒”並拋出一些迎合保守派的論調。例如,他在個人播客中突然表態反對變性女性參加女子體育競賽、棄用“Latinx”等激進用語,甚至邀請史蒂夫·班農等極右翼人士對話。這些舉動令民主黨人困惑不已——有人驚呼“紐森到底怎麼了?”。

紐森本人否認是在“變色”,但承認民主黨形象存在嚴重問題,如精英化、自以為是等,需要努力改變。無論紐森的真實盤算如何,他目前左右搖擺、不夠堅定的形象使他很難成為多數人擁戴的對象。

總的來看,民主黨全面左傾只是時間問題。2028年的民主黨總統初選,極可能是一場建制温和派與進步左翼的殊死較量。如果建制派再度推舉類似拜登、希拉里的中道路線人選,不僅難以戰勝共和黨,更可能引發部分選民被迫投特朗普。未來三年,美國政壇或將看到民主黨經歷“破繭成蝶”的左翼重塑——這既是大勢所趨,也是民主黨自救以求勝選的必然選擇。

民主黨左翼力量的上升將會如何影響中國?

民主黨左翼崛起不僅將重塑美國內政版圖,對中美關係和中國利益也會產生深遠影響。從總體上看,美國政治的極化(無論極右還是極左上台)都可能使美國政府更加內顧內耗,從而一定程度上緩解對華壓力。

極右翼和極左翼雖然在理念上南轅北轍,但有一點頗為相似:他們大多對全球干涉和對外“輸出民主”興趣不大,更傾向把精力用於國內議程。比如,在人權問題上,美國左翼政客固然會批評中國的人權狀況,但不太願意將人權作為對華全面對抗的工具。

相反,傳統建制派常常高舉人權的旗幟,推動各種遏華舉措。可以預見,若民主黨左翼在未來掌權,他們不會特別關注中國事務,因為左翼更關注的是美國自身的社會經濟改革。

事實上,無論極右還是極左,在對華態度上往往都沒有建制精英那麼強硬。極右翼的“美國優先”派主要不滿的是全球化導致美國吃虧,他們關心的是貿易赤字和製造業迴流,而不是在意識形態上戰勝中國。極左翼方面,他們奉行的反戰立場使其傾向於對華批評但不敵視。

伯尼·桑德斯等進步派領導人多次警告不要開啓新冷戰,認為美國應通過自身努力解決國內問題、與中國開展合作應對氣候變化等全球挑戰,而非陷入零和對抗。桑德斯直言,華盛頓如今把美中關係看成你死我活的經濟軍事鬥爭,這是危險的共識,應當避免將兩個大國拖入冷戰僵局。

桑德斯近期表示,若馬姆達尼贏得紐約市長選舉,將成為“挑戰寡頭統治的信號”。

哈里斯和沃爾茲在去年的總統選舉中,對華態度和拜登相比明顯温和。此外,23位國會進步派眾議員在反對眾議院“中國問題特別委員會”時發表的聲明所説:

“美國完全可以增強自身競爭力,而不必發動一場新的冷戰”。

更進一步,當民主黨左翼或共和黨極右輪流執政、彼此在國內鬥得難解難分時,中國議題在美國政治中的重要性可能下降。可以想見,未來極右和極左輪流執政,每一屆政府都忙於推翻前任政策、清洗官僚體系,那麼美國政府恐怕無暇騰出太多精力來一致對付中國。右翼執政時,他們忙於清洗“深層政府”,需要穩定軍隊和情報體系,不敢貿然對外擴張;左翼執政時,他們又要清洗右翼留下來的新的“深層政府”,同時與國內資本勢力做鬥爭,以及推行社會福利改革等宏大議程,對中國的優先級自然也會降低。

目前特朗普正在對官僚體系進行大清洗。而一旦四年後左翼執政,又會將前任安插的保守派官員清除,再換上進步人士,以致經驗豐富的中立公務員越來越少。這種行政系統的劇烈震盪,可能導致美國對外交往政策搖擺不定甚至無法有效執行。

對中國來説,需要警惕這種局面可能帶來的不確定性:一個內部分裂、政策朝令夕改的美國,可能時而釋放善意、時而又因國內政治需要採取敵視行動。中國必須做好應對美國政策極端化和反覆性的準備。

面對美國政治的新變化,中國宜採取冷靜務實、廣交朋友的策略。中國可以嘗試尋求“求同存異”的交流。左翼政客關注社會公正、減貧和平等,這些領域正是中國所取得巨大成就並願意分享經驗的地方。聯合國秘書長古特雷斯就曾稱讚“幫助8億人脱貧是人類歷史上絕無僅有的成就”。這些經驗如果通過合適途徑介紹給美國左翼人士,或許能增進他們對中國發展模式的理解,找到共同語言。同樣,中國在清潔新領域的巨大投入也可成為雙方合作的話題。中國已成為全球可再生能源的領軍者,而美國進步派非常重視氣候行動,雙方在這一領域存在天然的合作利益。

最後值得一提的是,美國左右兩翼在國會投中的一些“交叉聯盟”現象為中國提供了啓示。近年來,關於中國的強硬法案並非總是一邊倒通過,時常有進步派民主黨人和自由派共和黨人聯手投票反對。

例如,2023年國會討論全面封禁TikTok應用時,就形成了蘭德·保羅參議員(共和黨極右翼)與AOC、賈馬爾·鮑曼眾議員(民主黨極左翼)共同反對的奇景。他們都認為直接禁TikTok違反言論自由,是政府過度之舉。這一“意外聯盟”成功阻止了快速禁令的通過。

又如,一些涉華制裁或敵對法案,往往也只有建制派堅決支持,而極左和極右基於各自理由投下反對票或棄權票。

總之,美國民主黨左翼力量的上升和整個政治光譜的極化,對中國來説既是挑戰也是機遇。挑戰在於美國政策可能更加難測,國內政治服務於外交的情況增多,中美關係中的意識形態爭議或有新形式表現。

機遇在於,美國內部分歧可在一定程度上牽制對華強硬路線,為中國爭取相對緩和的外部環境。面對一個可能大幅左傾的民主黨和愈發兩極撕裂的美國,中國更須秉持戰略定力和靈活策略,在變局中尋新機,在競爭中謀共贏。