白永瑞:全球本土史視閾下的中韓二戰共同記憶

guancha

【文/白永瑞】

2025年8月15日是韓國光復80週年紀念日;日本將這天銘記為戰敗日,以悼念戰歿者並祈願和平。中國則於9月3日慶祝反法西斯戰爭勝利80週年。這種差異化的歷史紀念,反映了各國在國別史框架下形成的不同歷史記憶。我們能否在尊重各國記憶感知的基礎上,跨越“勝利”“解放”“戰敗”等記憶分野,構建一種東亞人可以共享的歷史記憶?進一步説,我們能否以此為基礎,共享一種面向未來的課題甚至“未來史”?

為探索構建東亞共同歷史記憶的可能性,筆者試圖審視中國學術界近年來將抗日戰爭定位為世界反法西斯戰爭重要組成部分的研究動向,剖析其意義,並就未來可深入分析的研究方向,提出一些拙見。

一、韓國視角下的“東方主戰場”論

作為韓國學者,筆者尤其關注當前中國學術界抗戰研究的兩個核心概念——“東方主戰場”與“14年抗戰”。這兩個概念對於促進世界歷史研究擺脱歐洲中心論、確立多元化視角、重新思考中國在世界歷史中的地位,具有重大意義。“東方主戰場”批判了以歐洲為中心的二戰史敍事,提出東方存在另一個主戰場的客觀事實;“14年抗戰”則認為中國抗戰起始於1931年的九一八事變,主張世界反法西斯戰爭實為長達十四年的抗爭。

筆者尤為關注“東方主戰場”研究的學術意義。該視角為我們打開了新的視野,讓人們意識到:中國抗日戰爭不僅挫敗了日本企圖以“速決戰”逼迫中國投降的戰略,也有效遏制了日本在亞太地區發動全面戰爭的計劃,更在太平洋戰爭爆發後在多個戰場有力地支援了英、美、蘇等盟國,由此構成世界反法西斯戰爭不可或缺的一環。“東方主戰場”概念進一步揭示出,中國通過持續全面抗戰,不僅擺脱了不平等條約的束縛,還以四大盟國之一的身份參與戰後國際秩序的重建。此外,值得關注的是,該研究視角強調了中國抗戰兼具維護和平與守衞文明的雙重屬性,相關研究也為構建中國自主學術話語權奠定了基礎。

筆者高度評價中國學術界這一學術研究趨勢的積極意義。“東方主戰場”概念矯正了西方學術界在世界歷史研究中長期存在的成見,即將中國抗戰視作“次要戰場”,乃至視東亞戰場為“邊緣”的問題。事實上,韓國學術界也提出過類似觀點。一位學者曾主張,中國軍隊的防禦策略與消耗策略在第二次世界大戰中發揮了重要作用,正是這一戰略擊碎了日本的速戰速勝戰略,促使資源匱乏的日本逐漸向東南亞擴張,最終與美國發生衝突,引發太平洋戰爭。

然而,這種觀點在韓國學術界仍屬少數。韓國學者長期以來主要關注抗日民族統一戰線的形成等抗戰背景因素,更聚焦於朝鮮半島的獨立鬥爭與國家建設,這一點從韓國學術界普遍將朝鮮抗日運動稱為“獨立運動”即可看出。這導致韓國學術界的主要研究視野仍未充分拓展至朝鮮抗日運動乃至第二次世界大戰的全球史框架。儘管關於海外各地獨立運動的研究成果已相當豐富,但對二戰戰場在歐洲與亞洲的分佈情況,尤其是亞洲戰場對世界反法西斯戰爭的影響,韓國學術界尚未給予足夠關注。在這一背景下,中國學術界對“東方主戰場”研究的推進,或許能給予韓國些許學術刺激,促使其突破國別史的視角限制,拓寬研究視野。

鑑於此,筆者建議引入“全球本土史”(Glocal History)視角,這一視角既可以為韓國學術界提供反思國別敍事的理論框架,亦有助於增強中國“東方主戰場”論述的學術説服力。藉助該視角,我們不僅能用全球史與國別史(尤其是中國史)的交叉視角把握抗日戰爭,更能充分地展現全球史、跨國區域史、國別史及地方史四重維度之間的多維互動關係,以期為建構“全球二戰”敍事框架作出貢獻。

“三一獨立宣言書”

二、作為全球本土史事例的“中朝共同抗日”

“全球本土化”(Glocalization)概念已廣泛運用於中國的人文社科研究領域。儘管學者們的使用情況略有不同,但其核心意涵通常被理解為:研究者應同時具備全球化的視野與本土化的問題意識、理論關懷和學術實踐。該概念強調“全球化與本土化之間的張力關係”或“一種將全球視野與本土關懷有機結合”的實踐。不過,筆者早在多年前便對Globalism與Localism的合成詞“全球本土主義”(Glocalism)進行了延伸性重構,提出了“全球本土學”(Glocalogy)概念,並持續強調其重要性。之所以刻意提出這個稍顯陌生的術語,是為了更加鮮明地凸顯以“全球本土化”概念為基礎的學術實踐的特性。

“全球本土學”既是一種分析方法,也構成了一個獨立的研究領域:這一概念關注地方性(Local)、區域性(Regional)與全球性(Global)的空間交叉與疊合,它既可以作為歷史分析工具,用來解釋和理解特定區域的既有現象,同時其探討也具有前瞻性與批判性,通過主動介入不斷變化的區域秩序,以實現特定的價值或目標。

作為歷史研究者,筆者尤為重視“全球本土學”的核心子領域——“全球本土史”,更準確地説,是“批判性的全球本土史”。它與中國學術界更常使用的“全球地域史”有所區別,後者常常把“地方史”當作解釋世界史的窗口。筆者嘗試藉此反思國別史研究的既有範式,探索一種能夠回應“變革性全球本土主義”(Transformative Glocalism)訴求的歷史書寫路徑。

當前,包括中韓在內的多國學術界日益關注全球本土史的研究路徑。該研究強調在全球—區域—國家—地方等多重空間尺度中的結構性矛盾與張力,通過對這些多重空間的分析,有助於突破以單一國家為單位的研究侷限。然而,筆者提出的“批判性的全球本土史”不僅關注全球化如何在國家層面實現本土化,也重視本土如何反過來改變全球化。

筆者之所以特意在“全球本土主義”前加上“變革性”的修飾,不只是為了揭示跨國資本主導的全球本土主義邏輯,更在於強調這是一種以本土為立足點、具有現實介入與變革能力的策略性思維——它旨在激發一種動力,促使我們在地方乃至全球層面對資本主義在多重空間結構中形成的等級秩序與壓迫剝削施以變革。

僅憑上述抽象闡述,或許難以充分呈現全球本土史的內在意涵。因此,筆者嘗試借用一個具體歷史事例來説明該概念的應用可能性。該事例為中國境內中朝民眾共同參與的、作為世界反法西斯戰爭一部分的抗日戰爭。將中朝抗日戰爭納入全球本土史視野下加以探討,其意義不僅能凸顯中國戰場與亞洲戰場之間的關聯,還能從地緣政治的角度為抗日國際統一戰線增添一個案例。更重要的是,這樣的研究視角有利於從多層次、立體的視角考察戰爭的整體進程,揭示抗戰在世界歷史與文明史上的重大意義,從而有助於建構能夠被普遍接受的共同歷史觀。

朝鮮半島人民在境外展開的抗日戰爭,即“獨立運動”,其活動範圍橫跨中國、俄羅斯、美洲及歐洲等地,但主要舞台為毗鄰朝鮮半島的中國東北與關內地區。核心運動主體由韓國臨時政府一派與社會主義一派的獨立運動力量構成,兩者在以競爭為主、合作為輔的關係中,分別與中國國民黨、中國共產黨進行協作,廣泛參與正面戰場與敵後戰場的軍事行動。1936年東北抗日聯軍的組建、1940年韓國光復軍的建立,以及1942年朝鮮義勇軍的成立,表明朝鮮在中國抗戰期間形成了多支國際支援武裝力量,這些隊伍也都直接參加了抗日戰爭。

具體來看,在擁有200萬朝鮮族人口的東北地區,自20世紀20年代起便持續爆發由各抗日團體領導的、大大小小的抗日武裝鬥爭。至20世紀30年代,東北抗日聯軍的力量尤為突出。作為由中國共產黨領導的軍事組織,它整合了東北地區的朝鮮與中國游擊隊,形成了一支規模可觀的聯合作戰力量,甚至一度向朝鮮半島境內展開軍事進攻。

在關內地區,韓國臨時政府創建了“光復軍”。該部隊直接參與抗戰、策反日軍、偵察敵情、開展抗日宣傳及暗殺等活動,從國民黨方面獲得了軍事訓練與物資方面的援助。抗戰末期,韓國光復軍曾與美國戰略情報局(Office of Strategic Services,美國中央情報局前身)合作,籌劃了對朝鮮本土的作戰計劃,但最終因日本投降而未能實施。

此外,朝鮮民族戰線聯盟於1938年創立“朝鮮義勇隊”,在早期主要從事對日軍及中國民眾的宣傳工作。1942年,朝鮮義勇隊主力在重慶被編入韓國光復軍,引發內部不滿,部分成員另行組建“朝鮮義勇軍”,並接受八路軍指揮,逐漸參與到武裝鬥爭中。

誠然,從整體規模與作戰次數等軍事指標來看,這些多線並存的朝鮮武裝力量難以與中國的抗日軍事力量相提並論,但其政治意義不容忽視。它們不僅影響了戰後朝鮮半島南北政權的建立,而且也成為中國參與建構戰後東亞新秩序的戰略資源,理應得到充分評價。

資料圖:朝鮮義勇軍

事實上,朝鮮獨立運動的武裝力量是在中國境內長期發展的結果,得益於當時中國共產黨、中國國民政府,以及社會各界的廣泛支持。這直接證明了中國人民付出巨大犧牲的抗日戰爭所具有的亞洲意義:它不僅在精神與物質層面支援了亞洲人民的反法西斯戰爭,更減少了亞洲民眾在戰爭中的犧牲。朝鮮義勇隊的主要創建者金若山對此作出了精準表達:“現在的中國抗戰是促使日本帝國主義總崩潰的決定性戰爭,將來的日本革命是這個總崩潰的終幕,朝鮮民族解放鬥爭也是促進日本帝國主義總崩潰的有利因素。”

但筆者認為,相較於直接參戰,這些武裝力量對抗日戰爭在世界歷史與文明史上的重大意義有深刻的洞察。這種認知對當下的我們而言更具重要價值。

這裏引用一例迄今為止未被廣泛關注的史料,即《朝鮮人民抗日同志會文獻第一號》(1937年1月)。該文獻提到:“日本帝國主義自九一八事變後變本加厲地加快着侵華的速度。此乃破壞東方和平、終將引發第二次世界大戰、踐踏全人類和平的元兇的最後掙扎……親愛的同胞們喲!為了個人生存、祖國光復,也為了我們現居地華北的安寧,對內須凝聚同胞之力團結一致,對外當將抗日作戰的友軍聯合擴大至國際層面。”

值得關注的是,早在七七事變引發中國全面抗戰前的1937年1月,該文獻已明確將抗戰起點追溯至1931年的九一八事變,預見日本侵華必將“引發第二次世界大戰”,並主張將中國作為“友軍”,推動擴大國際聯合陣線。雖然這一宣言出自規模有限的小型獨立運動團體,卻十分精準地把握了1931年以來抗戰的國際戰爭屬性。

在筆者看來,朝鮮人民抗日同志會實質上洞悉了抗戰的“全球本土史”意義。這種視野的形成,根源於朝鮮在世界資本主義體系中的邊緣位置,即作為殖民地弱小國這一客觀現實。這種不利地位迫使朝鮮獨立運動者不得不對民族主義—區域主義—世界主義三重維度的疊合保持高度的敏感。

另一個相似例證是,1934年末,支持韓國臨時政府的韓國獨立黨在其發佈的相關文件中預言:“在1910年8月29日全面侵略吾國的倭敵魔爪,遲早會伸向亞洲大陸,甚至將伸向整個太平洋地區。”他們進一步斷言:“基於同樣的理由,對日戰爭不久後必將爆發。”這一預見,亦可作為前文所述之佐證。

趙素昂

時任韓國臨時政府外交部部長的趙素昂,對上述認知作出了更為系統化的理論表達。他敏鋭地指出:“從地緣層面看,韓國是太平洋的和平燈塔,也是遠東乃至世界和平的指揮塔。”趙素昂強烈主張,若要在太平洋戰爭結束前夕變革既有世界秩序,朝鮮半島的核心作用不容忽視。在他看來,“三一運動既是第一次世界大戰的閉幕之聲,亦是第二次世界大戰的開場序曲”。這一論斷根植於其深刻的歷史洞見:兩次世界大戰的根源之一,可追溯至日本對朝鮮的殖民化,而國際社會對此的漠視,助長了日本帝國主義的擴張,最終發動了太平洋戰爭,將“全人類推入火坑”。

趙素昂的深刻洞見,不僅體現在對國際局勢的判斷,更清晰地展現在文明觀層面。他強調:韓國人期望的自主獨立絕不在於富國強兵這一舊有形式,而在於與人為善、踐行並實現“天下為公”這一真正的民主世界。此即韓國人所謂的“世界一家”的終極目標,也唯有此法能提升韓國的世界地位。

要言之,趙素昂揭示了中朝聯合抗戰所依託的客觀局勢,即日本帝國主義擴張的起點,乃早於九一八事變爆發的“朝鮮被殖民”(1910年)事件。他不僅將此界定為兩次世界大戰爆發的根源之一,也預見了抗戰勝利所具有的超越中國與朝鮮半島的世界史與文明史意義。

誠然,這一觀點或許會被視為當時獨立運動領袖為凸顯朝鮮獨立運動的戰略價值而採用的誇張性修辭。同時也會有人質疑,這是否代表了當時包括朝鮮半島居民在內的海內外多數朝鮮人民的普遍認知?事實上,朝鮮半島在當時已淪為日本擴大侵華戰爭的基地,遭受了殘酷的大肆掠奪,那裏既存在“朝奸”,即積極投靠日本的親日派,也存在堅持抗爭的獨立運動派及其支持羣體,而處於兩者之間的所謂“灰色地帶”、消極順從殖民統治的民眾,則佔據了多數。然而,應該強調的是,在獨立運動派及其支持羣體內部,無論左翼還是右翼,的確在當時形成了高度共識,即抗日戰爭將成為改寫東亞格局的決定性歷史轉折。

在此,若仔細審視當今美國曆史學家布魯斯·卡明斯(Bruce Cummings)的一段比喻性論述,或可進一步拓寬我們的視野。他寫道:“日本在日俄戰爭後在全世界逐漸嶄露頭角,20世紀也由此開啓。而隨着20世紀的展開,日本卻如飛蛾撲火般滑向災難。”卡明斯強調,在這一過程中,朝鮮最早掀起了民眾抵抗運動——三一運動。

當下全球學術界普遍視日本投降為二戰結束的標誌,一些中國學者主張將戰爭的發端前溯至1931年九一八事變。中國學術界提出的“14年抗戰”概念,也是基於這種邏輯。英國學者理查德·奧弗裏(Richard Overy)對二戰史作出了新解釋。他提出,二戰“至少要追溯到日本佔領中國東北的1931年”。

筆者認為,此觀點頗具説服力。在此基礎上,我們或許有必要更進一步思考,是否應將更早時期的日本對朝鮮的殖民化進程,以及推動這一進程的日本帝國主義擴張,也納入全球本土史的脈絡中加以綜合考察?正如筆者將在下一節詳述,要全面闡釋中國抗日戰爭在反帝及反法西斯方面的意義,闡釋其在世界歷史與文明史上的重大意義,就必須建立一種更為深遠、宏闊的歷史視野框架。

三、中朝抗戰的文明史意義

以全球本土史視角對抗日戰爭進行重新思考,在很大程度上能凸顯朝鮮民眾與中國人民攜手抗戰的重要歷史。在這種情況下,中韓兩國學術界應該通過共同研究,以多元路徑將中朝共同抗戰的歷史傳達至學術界及社會公眾。

具體而言,中國近年來在深化和推廣世界反法西斯戰爭的“東方主戰場”及“14年抗戰”論述時,有必要融入朝鮮抗日運動的實踐與認知。這需要研究者系統評價戰時韓國臨時政府的外交成就,也亟須重估東北抗日聯軍、韓國光復軍與朝鮮義勇軍在抗日戰爭中的作用與貢獻。更進一步,中韓兩國學術界還應開展共同歷史研究,在兩國乃至全球範圍內推廣、共享這一歷史認知。

中韓兩國學術界應共同肩負這一使命。在開展合作研究的過程中,雙方應通過相互參照與反思實現自我革新。此為超越國別史中心主義歷史觀、將國別史與區域史融會貫通的必經之路。

在此,筆者嘗試指出韓國學術界亟待自我反思的部分內容。當前韓國曆史教科書中依然使用“中日戰爭”這一術語。有韓國學者就此指出,該表述隱含着“兩國對等交戰”的錯誤認知,而非日本單方面侵略中國,這可能淡化日本作為侵略國的歷史責任與中國人民的抗爭正當性。因此,該學者主張採用“‘中國抗日戰爭’的概念,以更準確地反映中國人民面對日本帝國主義侵略所展開的艱苦卓絕的抗爭”。

歷史教科書的敍述通常反映了學術界的主流觀點或定論。因此,歷史術語的變更應該在學術界內部進行深入討論,並獲得社會公眾的廣泛同意。這看似冗長的民主協商程序實則不可或缺。在此過程中,不同國家學者就歷史認知進行交流與反思,對凝聚歷史共識將發揮重要推動作用。

中國抗日戰爭史研究有助於不同國家學者彼此反思與自我革新。中國抗戰研究可以在中國百年現代性這一宏觀視野之中加以重新考察。至少,應立足東亞史維度,將1905年甚至1894年等歷史轉折點以來的百年曆程納入視野,從而揭示抗戰的意義。唯有如此,我們才能更明確地印證:抗戰是正義、人道、和平與文明的代名詞。

這一訴求絕不僅僅出於對學術理論的單純探討。如果我們意識到日本提出的所謂“遠東1905年體制”,便更能體會到上述主張的現實緊迫性。

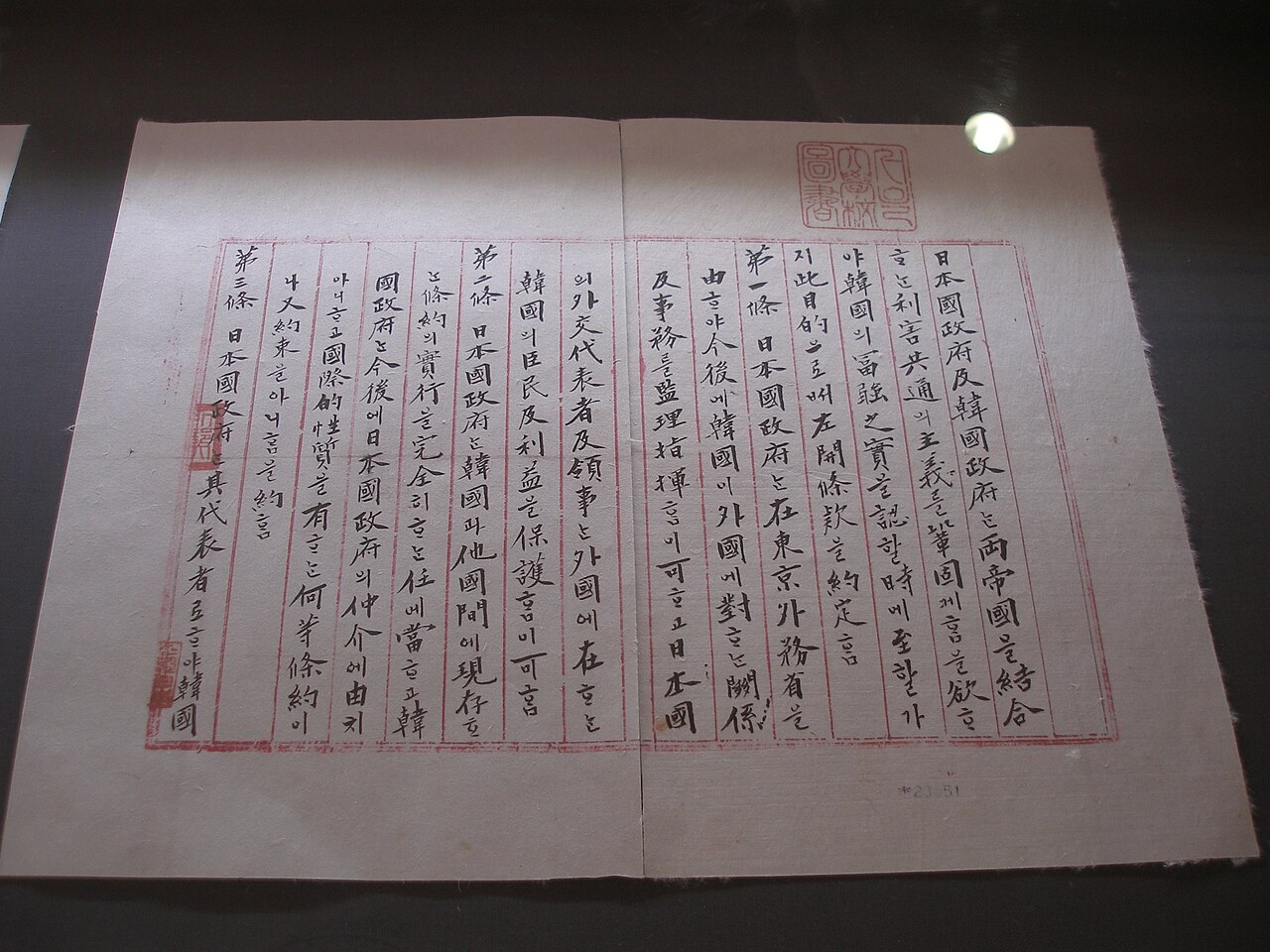

1905年11月17日,日本政府逼迫大韓帝國簽署《乙巳條約》。

日本通過1894—1895年的甲午戰爭吞併台灣,又借1904—1905年的日俄戰爭吞併朝鮮,利用中國衰落所造成的“東亞權力真空”構築帝國的根基,這就是日本所謂的“遠東1905年體制”。該體制是明治維新後近代日本邁向帝國主義領土擴張的起點,也確定了日本近代對外侵略的總體方向。該體制的空間範圍包括千島羣島、日本本土、朝鮮半島,以及沖繩、中國台灣乃至菲律賓等海陸疆域,與當時日本軍部提出的“主權線”“利益線”密切相關。該體制的提出者千千和泰明認為,儘管日本戰敗導致這一體制土崩瓦解,但通過美日同盟、美韓同盟等新形式,美國主導下的“遠東1905年體制”仍將得以變相延續。

這種將美日同盟、美韓同盟視為始於1905年的同源體系的歷史闡釋,體現出日本部分勢力對東亞秩序的構想,至今仍深刻影響着日本對區域局勢的分析方向,未來還有可能在日本境內外以改頭換面的不同形式不斷出現。

那麼,“遠東1905年體制”的替代方案是什麼?筆者尚提不出明確的概念,在此僅提出相關研究應堅持的原則性方向:以“我們希望構建一種怎樣的未來體制”為思想基礎,以全球本土史視角分析中朝共同抗日經驗的研究工作作為出發點。如果我們能堅定地按照這一方向前行,勢必將構建起二戰敍事的新邏輯結構。

與此同時,這一研究方向也意味着,我們需在“百年現代性”的歷史視野中重新思考包含中國在內的東亞現代性問題。長期以來,研究者們往往以“現代化成敗”的陳舊評判框架,來衡量東亞三國的現代化發展軌跡。具體而言,自甲午戰爭至日俄戰爭的10年間,中、日、韓三國的現代化發展軌跡被人為地分割開來。在這10年間,日本將“富國強兵”定為國家目標,憑藉有限資源的戰略化集中而大獲成功,以“優等生”的身份實現崛起;戰敗的中國則淪為“次等生”;而戰爭最大的犧牲者,最終被完全殖民的朝鮮則被視為“差等生”。這種歷史認知曾有極大的影響力。

然而,在抗戰進程中,中朝人民已充分揭露了這一陳舊的現代主義認知的虛構性。正如竹內好很久以前所主張的,1945年抗日戰爭的勝利最終顛覆了歷來關於現代化的認知框架。他極具批判性地指出,日本現代化以西方為模板,其外向型“轉向文化”必然走向失敗的宿命,最終因中國人民抗日戰爭的勝利而暴露無遺。因此,對抗日戰爭進行重新思考,不僅是為了重新理解“勝利”“解放”“戰敗”等關於1945年的分裂性歷史記憶,也是為了實現跨越國別記憶的“共享”。既是各自“所有”亦是東亞“共有”的歷史記憶,將有助於我們共同研究通向正義、人道與和平的未來課題。這便是重思抗日戰爭工作的重大意義所在。

為妥善推進這一課題,我們亟需更加深入地探討現代化問題,尤其是關於“現代性的揚棄”這一創造性的理論設想。這一理論設想試圖超越將現代性視為非此即彼的二元劃分——一方面將現代性特質視為必須達成的積極價值(現代主義),另一方面又將其視為應予摒棄的陳舊遺產(後現代主義)。

這一設想常被誤解為“現代性的弘揚”與“現代性的批判”兩個課題的折中,或理解為二者之間存在某種先後順序。但事實上,這並非兩個彼此獨立的課題,而是一種統合性的“現代性的雙重變革”(Modernity’s Double Project):現代性本身既藴含應加以實現的進步特性,也內含必須否定的壓迫性要素,因而,對善惡混雜的現代性的“適應”(Adapting)本身就兼具肯定與批判。只有當適應的努力與克服(Overcoming)的努力內在地統一時,兩個課題才能真正取得實效。換言之,唯有“包含克服的適應”才是對現代的真正適應,唯有“立足適應的克服”才是對現代的有效克服。

上述論述乍聽或略顯抽象難解,但若結合非西方殖民地或半殖民地社會面對帝國主義侵略被迫“走向現代”的歷史經驗,其內涵便清晰可知。尤其值得注意的是,在殖民地與半殖民地的歷史條件下,越是身處逆境,中國與朝鮮半島反而越是更堅定地追求更高層次的普遍願景。這一共同經歷表明,兩者在歷史的淬鍊中,已在某種程度上掌握了應對“雙重課題”的智慧。因此,今日的中韓兩國唯有在認識到彼此均有淪為殖民地與半殖民地、反抗殖民統治、贏得民族解放等共同經歷的基礎上,方能以不偏不倚且時不我待的態度,分析各自在推進“適應現代與克服現代”這一雙重課題過程中經歷的困境與突破,並由此重建、傳播新的歷史敍事邏輯。唯其如此,學術自主的話語權根基方能被夯實。而這一立足全球本土史視閾的中朝共同抗戰歷史敍述,必將為其賦予強大的智識動力。

【註釋從略】