左瑋:“除了畜牧局不進學校,所有部門都來過”,老師們都在忙什麼?

guancha

【文/觀察者網專欄作者 左瑋】

“你能相信嗎?我正備課到關鍵處,校領導突然來催促:‘什麼時候了還想着上課?多花時間準備打比賽!’”

當我就“非教學任務”詢問山東某高中教師阿香(化名)時,她的一聲嘆息,道出了教書育人工作被非教學任務“鳩佔鵲巢”的荒誕現實。

而在四川,一位班主任用更苦澀的方式描述自己的工作狀態:“好像做了很多事,又好像什麼都沒有做。大把時間用出去了,覆盤時又感到勞而無功。”這種像一個被抽打的陀螺原地打轉的無力感,正在全國各地的班主任羣體中如流感般蔓延。

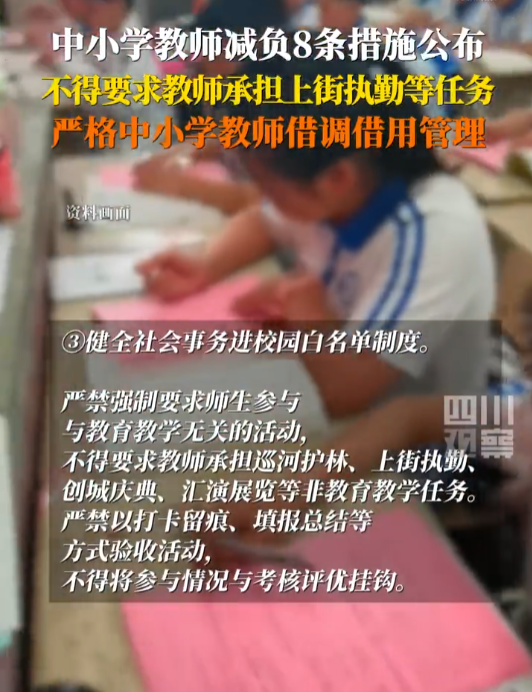

近日,教育部印發《關於進一步減輕中小學教師非教育教學負擔若干措施的通知》,明確規定不得要求教師承擔巡河護林、上街執勤等非教育教學任務。這道政令,像一顆投入湖面的石子,迅速激起層層漣漪。

01.從“講台上的教書匠”到“教學外的雜役”

“我每天工作約10小時,但真正用於‘傳道授業解惑’的時間,可能只有站在講台上的那幾個小時。”一位中學教師的感慨,揭開了當今教師們工作現狀的冰山一角。

那麼,老師們都在忙什麼呢?北京師範大學中國教育與社會發展研究院的研究數據觸目驚心:中小學教師周均工作時間達54.5小時,其中義務教育階段教師投入非教育教學活動的時間為10.29小時,高中教師更是高達11.22小時。

“學校的攤子越做越大,越來越多與教學不相關的事情攤到了老師們身上,創文創衞、家庭反詐宣傳、家庭燃氣安全甚至河湖水塘管理,我覺得某些政府部門領導把教師當成社區幹部在用。最痛苦的回憶就是前幾年我們當地創文創衞,給我發了個對講機要求我24小時待機,太折磨人了。”一名英語教師告訴我。

《少年派》劇照

班主任的處境更為艱難。他們的“非教學任務時長”進一步增加到平均12.30小時,堪稱“副業扛把子”,任務也更加五花八門:學校安全教育平台學習打卡、“掃黃打非”宣傳、禁燒秸稈動員、家庭情況摸底、強制下載APP、觀影留痕、填表造冊,甚至推銷保險。如此繁雜的事務,讓許多教師對班主任崗位望而生畏。

“新學期開會宣佈班主任名單,場面堪比泰國徵兵抽籤現場。”湖北一位年輕班主任告訴我。本應由經驗豐富的教師擔此的班主任,如今卻成了“誰老誰有理”“誰年輕誰扛”的“燙手山芋”。

“我原本就帶兩個年級4個班的主科,課時早已超標。學校強行安排我當班主任,條件是減一節課。”但因班主任本身更需要管理學生以及和家長溝通,她不得不每週多用6課時來處理各種瑣事,“我經驗不足,處理雞毛蒜皮的非教務事情反而佔用大量時間,已經嚴重影響我本身的教學工作了。”

談及班主任補貼,她苦笑道:“我的班主任補貼是300元/月,一年發放10個月。”全國各地標準天差地別:深圳某校班主任坦言每月1500元,重慶某校教師吐槽僅200元,福建、珠海、山東等幾名教師則表示“我一個月累死累活做班主任,0元。”

在一些補貼及福利較好的地區,例如阿拉善盟的政策明確高中班主任每月1200元,初中及以下1000元,這個標準以當地經濟水平來説相對較高;歙縣的做法是明確規定評優評先向班主任傾斜,比例不低於50%;利辛高級中學和東阿縣職業教育中心都將班主任工作年限直接量化為職稱評審的加分項。個別地區還為班主任提供了就醫綠色通道、體檢等福利。但即便有評優評先、職稱評審等激勵政策,大多數教師仍避之不及。

“我的班主任綜合徵比一些學生的‘開學綜合症’還強,有時焦慮到從凌晨的噩夢中驚醒,頻繁出現胃痛、拉肚子、手腳麻木等肢體化現象。”一位班主任道出了這個羣體的身心俱疲。

02.“家校相看兩相厭”

當教師深陷非教學事務的泥潭,教育的各個環節開始出現連鎖反應、裂痕越來越多。

對教師自身而言,超負荷運轉引發嚴重的職業倦怠。“巡河巡林消停了,現在又流行起進社區當志願者、去社會考試監考,一去就是半天,或者到小區撿垃圾。”一位主科教師嘲諷道。

一位教師告訴我:“説心裏話,最能治癒我的,就是專心上課;最讓我獲得成就感的,就是學生有進步。可現在學生越來越不好管,我離講台也越來越遠。”

當教師無法從教學中找到成就感,職業幸福感自然無從談起。對教育生態而言,這是嚴重的資源錯配,讓專業的教育人才脱離主責主業,違背了教育規律。“讓非專業的人去做專業的事,再讓專業的人去找非專業的茬。這就像讓廚子去種地,再讓農民來炒菜,最後大家都吃不上飯。”

教師無法專注講台,也引發了大量家校矛盾。

“班主任突然消失三天,語文課全部換成體育課,孩子們説老師打比賽去了。”一位家長疑惑地回憶。教師分身乏術,直接導致備課質量下降、學情研判倉促,“家長輔導改錯”“學生互相批改”等現象應運而生。近日一位家長在社交媒體上抱怨:“現在家長越來越全能了,只差教師資格證就可以當全科教師。”一句話引發大量家長共鳴,足見此現象的覆蓋面和嚴重程度已滋生大量怨懟。

家校矛盾的升級遠不止於此。各種平台打卡任務讓家長不堪其擾,也令教師左右為難。西南某小學班主任坦言:“每兩週就要催促家長完成平台學習任務。臨近檢查時,我還要挨個打電話提醒。頻繁打擾家長,他們心裏肯定不舒服,我也一直在安撫,但我別無選擇。”

此前有網絡視頻顯示,一位家長跪在校門口大喊“校長,我求你了,取消釘釘”,引發關注。

家校信任危機也在其中滋生蔓延。一位家長抱怨:“老師總説忙,可暑假卻動員班上幾個孩子陪她上街擺共享單車、撿煙頭。我不是不支持學校工作,但這是老師和學生該做的嗎?”

“連續一週參加非教學任務,作文和家課冊帶回家都沒時間批改,甚至連和學生談心和深入把控班級情況的時間都沒有。”一位班主任愧疚地説,“班上兩個學生髮生矛盾,好些家長都知道了,我卻不明就裏。”

家校共育的本意被扭曲,變成了教學任務轉嫁通道,變成了責任的“甩鍋”遊戲,背後是教育功能多年的異化——本屬於“統一戰線”、都渴望學生好的家長羣體和教師羣體,成了互相提防的“搭檔”——教師被迫將行政壓力轉嫁給家長,家長在履行“教育監督員”職責時積累怨氣,最終形成惡性循環。

03.學校何以成為“萬能抓手”?

為什麼各類社會事務總對學校和教師“情有獨鍾”?

一名受訪校長坦言:“因為對於各個職能部門來説,教師們最好用。文化水平高、溝通能力強、女性居多、刺頭少、好管理。”一位相關部門負責人直言不諱地舉例:“如果去街道組織活動,基本上要花很大成本才動員得了羣眾參與。但若把工作交給轄區的學校,讓老師們把文件發給學生,幾千個學生輻射上萬個家長,很容易組織和擴大影響力。”

這種“效率優先”的思維,暴露的是深層次的官僚主義頑疾——各部門將學校視為搞形式主義、撈取政績的快捷方式。

中國教育科學研究院的問卷調查顯示,60.4%的教師認為“教師負擔過重,首要原因是職責邊界不清”。有些部門將學校視為“責任共同體”,把各類社會任務隨意攤派;有些地方為追求評比排名,硬讓教師充當“執行者”。

“這些年,除了畜牧局不進學校以外,所有的部門都進過學校了。”各類與教學無關的會議、檢查、評比,比比皆是;更令人無奈的是,有的活動明明與教育脱節,卻要擺拍留痕、寫總結匯報,甚至與考核評優掛鈎,讓校長和教師們不得不放下教學工作去“趕場子”。

文件通知的狂轟濫炸更是常態。市、區縣各部門通過教育系統辦公平台、QQ羣、微信羣、釘釘羣、電話、短信等各種渠道向學校發號施令。有的附紅頭文件,有的僅是一段沒蓋章的通知。

“部分工作直接一紙文件壓下來,從不徵求學校和家長意見。”一位校長向我大吐苦水,職能部門間的各自為政更讓學校苦不堪言。

“疫情結束的這幾年,各個政府部門的活動和任務以‘分支考核’的形式‘不可控’地滲入校園,我遇到過多部門‘打架’,在同一天都要求我們學校承接它們各自的活動,都需要佔用操場和活動室大半天,我不得不硬着頭皮給兩頭彙報,希望他們商量取消一個。”

這位校長的經歷,像“一個媳婦面對八個公婆”,折射出學校在行政體系中的弱勢地位。更深層次的問題在於,某些地方政府的權力任性缺乏有效制約。他們將“進校園”視為政策創新點,把學生當作宣傳擴音器,將教師編入免費勞動力大軍。這種濫用權力的本質,是將教育功利化、工具化,嚴重違背教書育人初心。

更讓一些教師痛心的是,不管是老師或家長幫學生打卡學習,還是一些活動在師生中“重表面輕實效”的形式主義,都被一些早熟的學生們看在眼裏。“這種時候,教師的權威、成年人對孩子們的誠信教育、學校走廊裏腳踏實地那些箴言,是不是都挺一言難盡的?”

04.“不需要加關注,需要的是減干擾”

教師減負是個老話題。近年來國家層面出台了不少文件,雖然取得一定成效,但一些地方陽奉陰違、“創新”攤派的現象依然存在。在此背景下,“教管分離”“雙師制”等設想被提出。

在此次採寫中,個別班主任和年輕教師們贊成,支持的理由多是希望通過專業化分工,減輕教師非教學負擔,讓教育者能更專注於教書本身,這在當前教師負擔普遍過重的背景下有着強烈的現實需求。但年紀較大的教師們及部分受訪校長表示反對。他們深層憂慮則在於,在現有教育生態和資源約束下,“教管分離”可能在實踐中引發新的形式主義、權力不公和資源浪費,最終偏離其良好初衷。

“教管分離要成功依賴於清晰界定教學崗與管理崗的權責。如果權責劃分不清,會導致新的推諉扯皮。新的人員配置也意味着需要更多專職管理人員,這對許多學校,特別是財政支持和教育資源本就緊張的普通學校和農村地區而言,是巨大的挑戰。”

近日,教育部最新《通知》的八項措施直指痛點:建立發文審核機制,規範督查檢查評比考核,健全社會事務進校園白名單制度,將省級“白名單”總量控制在10項以內,每所學校每學期進校園活動不超過6次。《通知》的禁止性規定更加明確:不得要求教師承擔巡河護林、上街執勤等任務;嚴禁打卡留痕、填報總結等驗收方式;不得將參與情況與考核評優掛鈎。

這些措施從源頭治理、精細管理和監督問責三個維度,構建了教師減負的系統方案,力圖變事後糾偏為事前預防。

然而,紙面規定要轉化為實際成效並非易事。“不超過1項”、“總量一般控制在10項以內”、“不超過6次”這類具體可量化的指標劃定了管理邊界,短期內嚴控社會事務進校園的數量一定會取得部分成效。但從長遠來看,要想減輕教師負擔,需要釐清政府和學校,包括各級職能部門的權責關係,關鍵要打破行政權力在學校無序擴張和指揮的慣性。需要建立跨部門協調機制,防止政出多門;完善監督問責,對變相攤派嚴肅追責;更重要的是改變評價體系,不能再縱容行政部門以政績考核倒逼學校。

歸根結底,教師減負不是“減責任”,而是“減干擾”,減負也不是“甩包袱”,而是為教師們“鬆綁”。讓教育迴歸本源,新規的出台只是起點,關鍵在於落地生根。答案或許就藏在阿香老師那句最樸素的渴望裏——“如果只負責教書育人,那真的很幸福了”。

三尺講台系國運,一生秉燭鑄民魂。當我們停止讓教師奔波於無謂的雜役,把講台這個陣地真正還給教師,教師才能點燃一盞盞燭台,把時間還給家長、把教育未來還給孩子們。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。