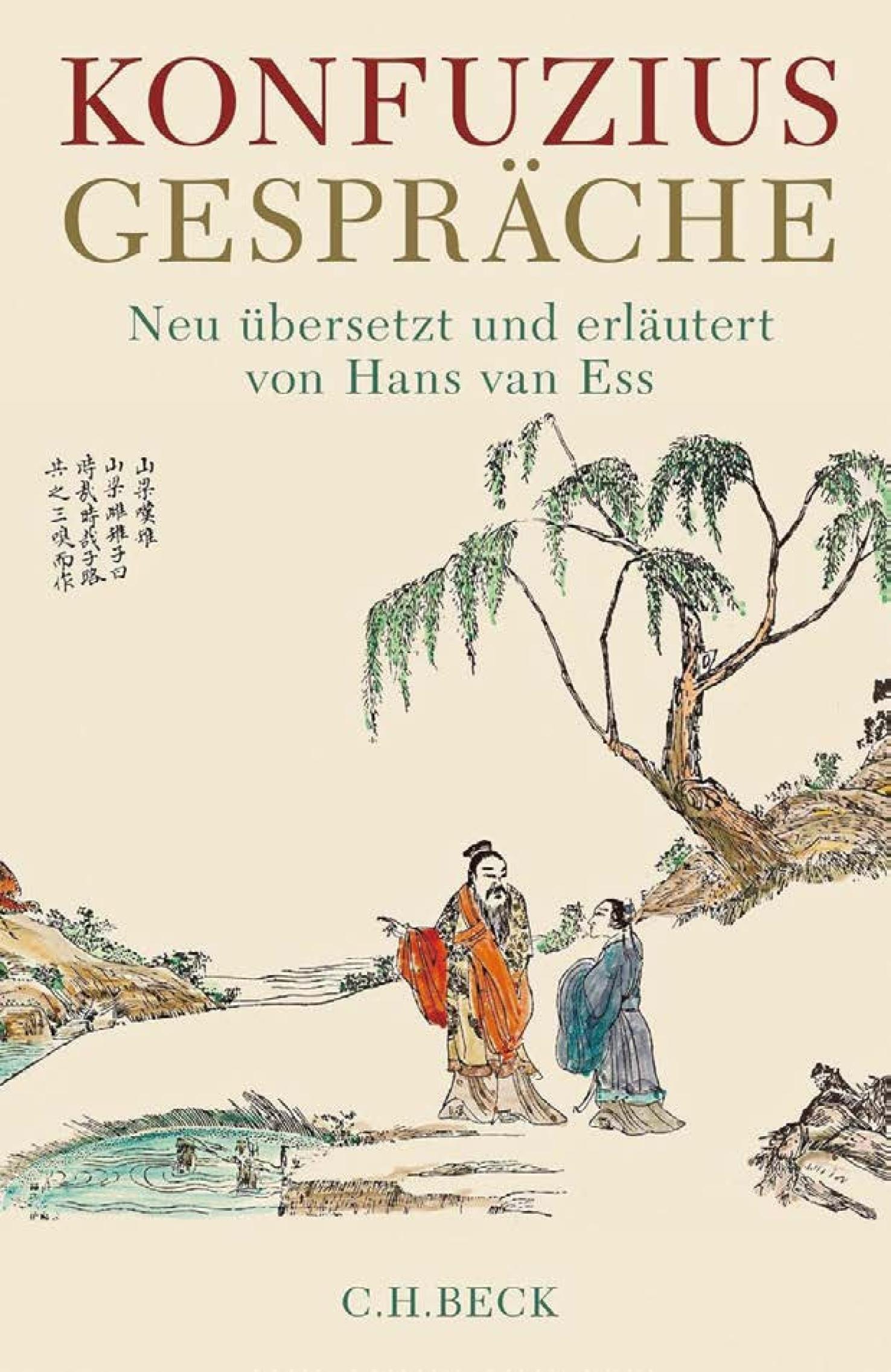

專訪德國漢學家葉翰:翻譯《論語》是一場“冒險”

作者:高塬 郝苏彤

葉翰(Hans van Ess)

德國慕尼黑大學副校長、漢學研究所所長。主攻以儒家思想為代表的中國思想史、中國古代史和文學史,兼研中亞、蒙古國和土耳其等共建“一帶一路”國家。

7月初,北京的午後開始難熬起來,暑熱夾雜着濕氣,即使不動也會汗流浹背。德國漢學家葉翰剛剛結束在中國人民大學的一場學術論壇,便馬不停蹄地趕來與《環球人物》記者見面。他表現出德國人的嚴謹——特意換了身衣服,西裝光潔筆挺,完全不受酷暑的影響。

作為德國慕尼黑大學副校長、漢學研究所所長,葉翰謙虛謹慎,總覺得自己的中文還不夠好。“每逢參加學術研討會時,總後悔應該在中國多生活些時日,這樣就能用中文更加精準地表達各種學術觀點。”他對《環球人物》記者説。

學術,是葉翰畢生的志向。當年,他的第一位漢語老師為他取了中文名字“葉翰”,意在鼓勵他做一名儒雅淵博的學者。他也沒有辜負這份期待。1992年在德國漢堡大學取得博士學位後,他埋首中國古典文獻,寫下大量關於儒家、道家以及中國古代政治歷史的研究論文。如今,作為一名學者,他在講台上給來自世界各地的學生講孔子、講司馬遷的《報任安書》,在廣播電台向德國民眾普及孔子、老子的處世智慧。

“一人伏案是獨樂樂,與人交流是眾樂樂,做學問越久我越相信,學術最終要回歸民眾,觀照生活。”葉翰説。提及愛上漢語的那些瞬間,關於翻譯《論語》時的頭腦風暴,以及科技飛速發展的當下古典學的存在意義時,打開話匣子的他像與人分享自己的寶物一樣,神采飛揚,滔滔不絕。

以下是葉翰和《環球人物》記者的對話。

“仁”是待人接物中的敏悟

《環球人物》:您具體是在什麼契機下想到要翻譯《論語》的?

葉翰:《論語》在我的學術研究中無處不在,研讀中國其他早期經典時,我曾遇到過不少援引自《論語》的段落,那些膾炙人口的文本段落早已瞭然於胸。

在新冠疫情期間,我萌生了出版一部《論語》德文譯本的想法。那段時間,我不得已停止了所有的旅行安排,當身體不自由的時候,思想還可以很自由。許多個夜晚,我坐在家裏的書桌前,查閲着與《論語》相關的中國古代註疏,以及與之存在文本互涉關係的各類古典文獻,一頁頁翻過去,像進入了另一個時空。一邊感到能夠獻身於研究一部如此博學的中國經典是多麼令人欣悦,一邊在時光流逝中感到一種前所未有的寧靜。

《環球人物》:您的講述很有詩意,但其實要在前人基礎上再譯這本經典,應該也不容易吧?

葉翰:是的,我想用“冒險”一詞來形容這次翻譯。20世紀90年代以來,西方學術界出現了許多關於《論語》的英語譯本以及其他歐洲語言譯本,但其中的內容並不令我感到特別滿意。我往往會有這樣一種印象:這些譯者既未恪守許多經典的語文學規範,也未曾通過深入考察那些引用過孔子言論的先秦典籍,來理解孔子的真正用意。種種疏漏,導致了在這些《論語》譯本中會頻繁出現一些因譯者主觀臆斷所造成的詮釋問題,所以要解決它們有一定的學術難度。

《環球人物》:的確,《論語》中有很多含義複雜的字,比如“仁”“德”“禮”,不同學者譯法不同,您的理解是什麼?

葉翰:我在最初研讀《論語》時,尚未想好該如何翻譯“仁”“德”“禮”這類核心專業術語。但隨着研究的深入,我逐漸領悟到了其中的深意,最終決定,當這些核心的專業術語每次出現在文本中時,都堅持採用一以貫之的譯法。因為我深知許多西方譯本之所以令讀者感到困惑,恰恰是因為譯者對同一個漢字採用了變換不定的譯法,結果反而使讀者根本無法通過譯文來系統把握中文原典的涵義。

以“仁”為例,我最終將其譯為“妥善待人的能力”與“待人接物中的敏悟”。類似這樣的譯法,為西方讀者提供了一種理解儒家思想內核的可靠路徑。這也符合我這次翻譯的目標——為更多的哲學愛好者提供一個可與其他譯本並置參照的譯本,讓其他領域的學者乃至普通的大眾讀者真正理解《論語》,讓德國民眾愛上《論語》。我深信唯有如此,整個西方世界才能與中國展開真正意義上的文明對話。

在華學習的時光妙不可言

《環球人物》:您是怎麼喜歡上中文的?還記得第一次來中國的體驗嗎?

葉翰:1979年至1980年,我在德國文理中學的歷史課堂上,系統學習了幾個月的中國近現代史,那些知識令我感到振奮,在當時以歐洲為中心的教育體系中,這實在堪稱難得的域外啓蒙。

1984年的夏天,我第一次來到中國,在北京大學參加一個短期訓練班。當時,我在北大的書店裏買了一套《史記》。到現在,其中的每一篇我都看過了三四遍,導致很多書頁都已經脱落了。我一直認為《史記》的語言很有特色,包括了批評、諷刺、幽默等,其中有很多豐富有趣的內容。

1986年至1988年,我到復旦大學讀書,那段在華學習的時光,實在是妙不可言!上世紀80年代的中國是一個還相對貧弱的國家,但我已經能夠感受到它蓬勃發展的脈動。無論走到哪裏,這種變化的勢頭都清晰可見。

《環球人物》:2014年9月,您參加了紀念孔子誕辰2565週年國際學術研討會,這次參會對您的學術道路有哪些影響?

葉翰:我現在還記得那天的場景——每個人都懷着極大的興奮和好奇,等待着中國國家領導人發表演講。當習近平主席走上台的時候,大家都喜出望外。我記得,習近平主席在大會上特別提到,春秋戰國時期,儒家和法家、道家、墨家、農家、兵家等各個思想流派相互切磋、相互激盪,形成了百家爭鳴的文化大觀,豐富了當時中國人的精神世界。雖然後來儒家思想在中國思想文化領域長期取得了主導地位,但中國思想文化依然是多向多元發展的。這對我之後的學術工作有了指導性的意義。在儒家文化之外,我也開始進一步研究道家思想、老子其人等。

如今,我在《史記》《漢書》《論語》等研究中的許多觀點獲得了廣泛認可。正因為此,一些中國博士生專程到慕尼黑跟隨我學習,這令我倍感欣慰。

“亦曰仁義而已矣”

《環球人物》:去年,您參加了在北京舉辦的“首屆世界古典學大會”,還與中國社會科學院、山東大學等高等院校進行學術交流。在您看來,當下中西古典學交流互鑑的意義是什麼?

葉翰:中西古典文明的哲學傳統最重要的共同點在於,都強調倫理道德,並致力於解決人類將如何和諧共處這一根本問題。

當今世界問題叢生,這些文明遺產都是我們的精神財富。來自不同文明背景的政治家們看起來似乎越來越難以進行有效的對話,這個時候,學術與科學領域的交流互鑑是增進理解、消除隔閡的有效方式。全球化進程中,每一個拒絕合作的國家最終都將消失在歷史的長河之中。

《環球人物》:數字化時代,您對弘揚中華優秀傳統文化有哪些建議?

葉翰:數字時代無疑是機遇與風險並存的。其中一項顯著優勢就在於,對艱深晦澀的古代文本進行解讀將更為便利。而潛在的危機則是,人們可能過度依賴技術,而喪失了在各個領域中獲得真知所必需的鑽研精神。

研習古籍恰似一劑良方,它告誡我們最可靠的認知器官始終是我們自身的大腦,並培養我們去繼續探索數字知識的紙上來源。

我記得《孟子·梁惠王上》裏説:“亦曰仁義而已矣,何必曰利。”一個人不應當只被眼前的利益驅使,所以我確實認為,各個國家,都應當加大力度培養具備國際視野的優秀青年,並探索世界上其他的文化傳統。長遠來看,這終將使一個國家,也使整個世界無限受益。