台灣抗日文藝作品中的家國魂

作者:张羽 黄诗娴

*編者的話:*今年是抗日戰爭勝利80週年,也是台灣光復80週年。回望近代歷程,台灣文藝作品始終承載着反抗日本殖民主義、渴盼迴歸祖國的深切心願。文學領域,台灣覺醒知識分子開拓 “新文學”,在作品中記錄台灣民眾的苦難與抗爭,字字皆是穿透黑暗的吶喊;電影行業,台灣在不同發展階段湧現出風格多樣的抗日主題影片,幀幀皆是銘記歷史的迴響。本期報道,我們一同走近這些台灣抗日文藝作品,感受其中深沉的愛國主義情懷。

台灣“新文學”發出反殖民吶喊

張羽

從賴和的反殖民吶喊到楊逵呼籲跨地域無產階級聯合,從呂赫若的“家族史”書寫到吳濁流熾烈的鄉土愛和祖國愛的情感抒發,台灣新文學的抗日敍事充分反映出乙未割台以來台灣民眾的心靈磨難史,有着語言、歷史、社會和文化等多層次的編碼與演繹。

台灣新文學的“開墾者”

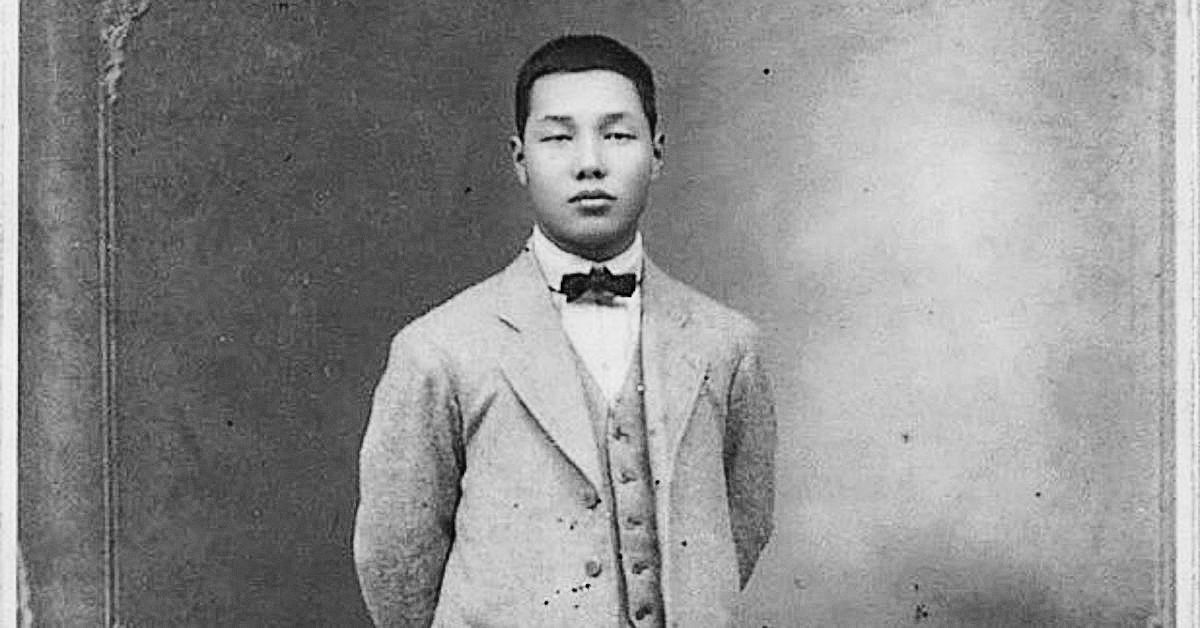

賴和(1894-1943)本職是醫生,在新文學領域亦享有重要聲譽,被譽為“台灣新文藝園地的開墾者”“台灣新文學之父”。1918年,賴和曾赴廈門行醫,深受五四新文化運動的影響。在廈門期間,他留下“人病猶可醫,國病不可醫;國病資仁人,施濟起垂危”的詩句。

返回台灣後,賴和致力於推動台灣新文學運動。1925年12月,賴和在《台灣民報》上發表新詩《覺悟的犧牲(寄二林的同志)》:“覺悟地提供了犧牲。我的弱者的鬥士們,這是多麼難能!這是多麼光榮!”以此聲援“二林事件”中被逮捕的文化人和農民。

在上世紀二三十年代,賴和在《不幸之賣油炸檜的》《一杆“稱仔”》等小説中揭示了日本在台灣制訂諸多不公平的惡法,台灣人常常蒙受冤屈。《歸家》《一個同志的批信》《赴會》《阿四》等述説知識者的精神苦悶與思想抵抗,顯現出台灣知識分子民族意識的覺醒。賴和在《無聊的回憶》中表達了對日本殖民文化滲透的警惕,他寫道:“日本書讀做什麼,我們不要做日本仔……我們用不着讀日本書”。“霧社事件”發生後,賴和創作出長詩《南國哀歌》(1931年),歌詠奮起反抗的台灣少數民族。

“壓不扁的玫瑰花”

楊逵(1905-1985)被視為賴和思想的繼承人,兩人亦師亦友。楊逵9歲時曾目睹日本炮車列隊鎮壓台灣起義,該事件史稱“西來庵事件”。他在讀了日本人寫的《台灣匪志》後,對日本人醜化台灣歷史的做法感到憤怒,於是走上文學道路。1924年,楊逵東渡日本攻讀文學,打工謀生時結識了不少朝鮮和日本勞工。這段經歷讓楊逵意識到,抗日不只是抵抗殖民者的壓迫問題,還有跨國資本家對勞工階級的盤剝問題。

1928年,楊逵返回台灣參加抗日農民運動和文化啓蒙活動。1932年,27歲的楊逵完成處女作《送報伕》,以日本東京和台灣農村雙線展開,一方面陳述留日台灣青年遭到日本老闆層層盤剝,另一方面通過回憶和書信描寫日本製糖公司強迫徵用台灣土地。該作在《台灣新民報》刊登一半時被查禁,後流傳於抗戰時期的中國大陸和南洋多地,小説中跨國界無產階級聯合的理念,深刻地影響了抗日文化運動的跨地域聯合。

1937年,楊逵在小説《模範村》中描繪了日本殖民統治下的台灣“樣板”農村泰平鄉:有人因苛捐雜税被壓得喘不過氣,有人因交不起房屋修繕費而投河自盡……楊逵借主人公阮新民之口尖鋭批判道:“日本人奴役我們幾十年,但是他們的野心愈來愈大,手段愈來愈辣,近來滿洲又被他們佔領了……”楊逵因在日本參加文化協會、農民組合運動等抗議活動,曾被日本當局逮捕入獄10次,被譽為“壓不扁的玫瑰花”。

抵抗殖民暴雨的雨傘

呂赫若(1914-1951)延續賴和新文學寫實批判的精神,曾深受馬克思主義思想影響,從“生活出發”發掘寫作議題。1935年,呂赫若在日本《文學評論》上發表處女作《牛車》,通過細緻的心理描寫,揭示主角楊添丁和阿梅夫婦在殖民剝削下陷入無以維生的悲慘境地。

上世紀40年代,台灣文壇處於嚴苛的“皇民化運動”氛圍中,呂赫若的文學抵抗聚焦“家族史”,剝離日據時空的寫作策略。在《財子壽》《風水》等小説中,呂赫若聚焦女性命運、民風習俗、家族倫常等主題。呂赫若格外關注女性農工,作為日據時期台灣最底層、最弱勢的羣體,她們掙扎在底層工作和家庭之間,忍受殖民壓迫和性別暴力的雙重重荷。

吳濁流(1900-1976)深具客家人的“硬頸精神”,對日本的高壓統治極為不滿。他曾做過教諭、小學教員,因日本人凌辱台灣教員,抗議無效後憤而辭職,結束了近20年的教師生涯。1941年,吳濁流追尋祖國認同,奔赴南京擔任《大陸新報》的記者,一年後返回台灣。

1943年,吳濁流開始寫作長篇小説《胡太明》(後改為《亞細亞的孤兒》),被視為抗日文學的代表作。其筆下的胡太明重視儒家禮儀、佛道宇宙觀、鄉村田野經驗、傳統文人的風骨,以中國傳統文化尋找健全的生活基調。

吳濁流曾説:“台灣人具有熾烈的鄉土愛,同時對祖國的愛也是一樣的。思慕祖國、懷念祖國的愛國心情,任何人都有。台灣即使一時被日本所佔有,總有一天會收復回來,一定會復興起來建設自己的國家。”吳濁流的小説《先生媽》塑造了堅決抵抗殖民教育、堅守中國文化的母親形象,批判了部分台灣人被洗腦夢想成為日本人的荒謬。

台灣新文學的抗日敍事,從來不是孤立的文字記錄,而是殖民暗夜中台灣知識分子用覺悟編織的精神火炬,撐起了抵抗殖民暴雨的雨傘,這些作品的價值,早已超越文學本身。(作者是廈門大學台灣研究院副院長)

島內抗日電影展現民族精神

黃詩嫺

今年是中國電影誕生120週年,回望百年影史,台灣電影作為中國電影的重要組成與獨特支脈,始終映照着民族命運與時代情感,在不同歷史階段詮釋“抗日”主題。

台灣的早期影像多為在日本侵佔時拍攝的,是殖民話語的再生產。由日本人高松豐次郎拍攝、被視為台灣第一部紀錄電影的《台灣實況介紹片》(1907)是一部日本殖民政府的宣傳片,卻真實記錄了殖民暴力的場景。片中日本警察對台灣少數民族進行所謂“討蕃”行動:炮擊部落、驅逐族人,逃亡者撞上日軍鐵絲網後觸電。《義人吳鳳》(1932)與《莎韻之鐘》(1943)等,進一步延續並強化了這種殖民敍事,前者以犧牲自我以革除傳統習俗被頌揚為文明化的先驅,後者則因幫助日本教師而意外溺亡,被神化為“皇民化”的典範。

台灣光復後,當局積極拍攝抗日主題電影以重構民族認同。《天字第一號》(1964)以“九·一八”事變爆發後為背景,是台灣首部閩南語諜戰片,翻拍自轟動大陸的同名電影。片中少女翠英因戰爭與愛人被迫分別後,委身嫁給漢奸,私下協助抗日誌士,最終親自消滅漢奸集團。此外,還有如《揚子江風雲》(1969)、《英烈千秋》(1974)、《八百壯士》(1976)、《梅花》(1976)、《筧橋英烈傳》(1977)與《望春風》(1977)等作品。無論是前線將士還是平民百姓,這些電影都共同構築出“全民抗戰”結構,使台灣社會在銀幕上被納入中華民族共同抗敵的精神譜系之中。

1987年台灣“解嚴”迎來了“新電影”乃至“後新電影”浪潮。以導演王童為例,他創作的《稻草人》(1987)以二戰末期台灣農村為背景,用黑色幽默與鄉土詩意交織的風格,展現了底層民眾“笑中帶淚”的抗爭與生存智慧,構成一種温柔而深刻的“隱性抗日”敍事。《無言的山丘》(1992)講述台灣少年赴日佔領下的金瓜石礦區當礦工的故事,構成一種“被壓抑的歷史記憶”,使抗日電影從宏大敍事轉向個體生命的悲愴見證。

進入21世紀,台灣電影轉向多族羣視角,湧現出以少數民族、客家族羣及地方共同體為主體的多元抗日敍事。改編自“霧社事件”的《賽德克·巴萊》(2011)成為台灣電影史上製作成本最高的電影,也是票房最高的本土電影(8億元新台幣)。電影描述賽德克人因不滿日本長期壓迫,在首領莫那·魯道的帶領下武裝抵抗,最後壯烈犧牲的故事。《一八九五》(2008)則聚焦於客家族羣,敍述甲午戰爭後,3位客家義軍領袖召集地方鄉勇組織義民軍抵抗日軍,最後英勇就義的事蹟,這部電影也是台灣電影史上少數講述客家人抗日的電影。《大稻埕》(2014)通過從當代“穿越”回日據時代的大學生的奇幻敍事,代入“蔣渭水抗爭”等歷史事件,借真實歷史表述當代觀點。

台灣電影中的抗日敍事,是台灣社會面對歷史創傷、重構文化主體性的重要過程。通過重寫與再現,台灣電影既見證了民族命運的苦難與堅韌,也以獨特的視覺語言參與了中華民族共同的歷史記憶建構,使抗日精神在新的文化語境中延續與再生。(作者是集美大學電影學院教授)