寒竹:黃亞生與李世默的分歧與改革前的元敍事

最近網上流傳一篇美國MIT教授黃亞生駁斥上海的風險投資家和政治學學者,春秋研究院研究員、中歐國際工商學院校董李世默先生的文章。黃亞生文章產生的緣由是李世默在2013年6月Ted上的演講,黃亞生教授曾經在美國的《外交事務》上與李世默先生有過不同意見的爭論。基於這個原因,Ted的博客專欄在李世默先生的演講後邀請黃亞生教授發表意見,於是有了黃亞生教授這篇專門駁斥李世默的文章,文章的標題是《民主終將會贏》(Why democracy still wins: A critique of Eric X. Li’s “A tale of two political systems”)。

李世默

黃亞生教授與李世默分別於2011年及2013年在TED大會上進行演講,針對李世默2013年的TED演講,黃亞生教授特別撰文《民主終將會贏》

對於思想界來説,有不同的觀點進行爭辯或商榷是一件好事,在習慣於政治站隊的中國思想界,尤其需要這種爭辯與交流。但是,思想的爭辯有一個基本要求,這就是要讀懂對方的觀點,緊扣對方的觀點來進行討論。一位商榷者如果沒有理解對方的思想,或以歪曲對方思想的方式來批評對方,那麼,這種商榷就可能變成一種自説自話,並且誤導世人。遺憾的是,黃亞生教授駁斥李世默先生的文章正是這樣一種自説自話。

如果純粹從思想的價值層面看,黃亞生教授的文章是不值得討論的,因為文章並沒有任何新東西。在當今社會,“民主終將會勝利”就像“太陽明天一定會升起”的判斷一樣,是已有的社會共識。對照黃亞生教授與李世默先生的文章,筆者覺得李世默先生可能比黃亞生教授對民主精神更為理解和贊同,而黃亞生教授的論述更像是李先生講的中國改革前的“元敍事”,只是把“元敍事”的對象換了一個,其思維方式並未改變。但是,即使如此,筆者覺得還是有必要出來對黃亞生教授的文章發表一點意見,因為黃亞生教授的文章對李世默演講有太多的曲解和錯誤的推論,而這種曲解和錯誤推論不僅對李世默先生不公平,而且這種文風對社會也有害。

為了公平起見,筆者先簡單概述李世默先生演講的要點,然後再談黃亞生教授的論點。

李世默先生演講的標題是《中國與元敍事的終結》(CHINA AND THE END OF META-NARRATIVES)。為了行文方便,下面對李世默先生的文章簡稱李文,黃亞生教授的文章簡稱黃文。

李文的核心觀點是講西方世界有兩個傳播到全世界的“元敍事”,一個是“共產主義元敍事”,一個是“選舉民主元敍事”,前者斷言共產主義是全人類必將達到的人間天堂,後者是全世界萬流歸宗的神聖目標。這兩種看似對立的“元敍事”在思維方式上同出一轍,都是西方文化中絕對主義與普世主義的具體表現。李文本身既沒有反對共產主義,也沒有反對民主政治,而是反對關於共產主義和選舉民主的“元敍事”。李文認為,中國道路的意義在於既拋棄了共產主義的“元敍事”,也拒絕了選舉民主的“元敍事”,中國正在探索自己未來的發展道路。

李文在結尾處作了這樣的總結:“共產主義和民主可能都是人類最美好的追求,但它們普世化的教條時代已經過去。我們的下一代,不需要被灌輸説,世界上只有一種政治模式,所有社會都只有一種歸宿”。簡而言之,李文的核心觀點是不要把任何一種政治模式絕對化、神聖化,尤其不要當做一種放之四海而皆準的普世模式。

李文使用了“元敍事”(meta-narratives)這個概念。何為“元敍事”?“元敍事”這個概念產生於具有悠久一神論傳統的西方世界。所謂“元敍事”就是把一個或若干個抽象概念絕對化、神聖化、普世化,然後用這些抽象概念來設定人類未來的發展方向和發展道路。“元敍事”帶有很強的一神論色彩,有些類似於“準宗教”,類似於“原教旨主義”。通常,批評“元敍事”的人並不一定是在批評這種絕對主義敍事描繪的東西本身,而是在批評它敍事的絕對主義方式。比如,批評“基督教原教旨主義”或“伊斯蘭原教旨主義”的人很多,但其中很多人都是虔誠的基督徒或伊斯蘭教徒,這些人批評的僅僅是原教旨主義的狂熱和非理性,而不是批評基督教或伊斯蘭教本身。李文的核心觀點是批評“元敍事”,即批評把某種世俗的社會概念宗教化、絕對化。用中國人容易聽懂的話來説,就是批評絕對教條主義。

如果我們瞭解了李文的核心觀點,那麼可以很清楚地看出,黃亞生《民主終將會贏》的文章在標題上就是在自説自話,要麼是沒有讀懂李世默先生的文章,要麼是有意轉移話題。下面對黃文進行一些簡要的分析。

如上所述,李文的核心觀點是批駁兩種絕對主義的“元敍事”,而不是在談民主本身的好壞或成功與否,但黃文的主要宗旨卻是要論證民主終將勝利。顯然,黃文批評李世默先生的方式很不嚴肅,也很不厚道。在辯論中,黃文先把李世默界定為一個反民主人士,然後再來論述民主的優越性和民主為什麼必將勝利。這種先歪曲對方的觀點,然後再猛烈攻擊對方的辯論方式在改革前的中國有過,在文革中尤為盛行,但沒想到的是在文革結束三十多年後,在遠離中國的北美大陸,黃教授仍在使用這種方法討論問題。這一點讓筆者感到意外。

那麼,李世默先生在Ted 的演講中是否反對民主?這是理解黃文是否誠實的關鍵之點。我們來看看李文究竟是怎樣講的。

在批評了兩種“元敍事”後,李世默先生特別強調了關於民主的重要性。李文這樣講到:“我想澄清一下,我並不是要譴責民主。相反,我認為民主政治對西方的崛起和現代世界的誕生居功至偉。然而,很多西方精英把某一種民主形式模式化、普世化,這是西方當前各種病症的病灶所在”。李文反覆強調,他反對的只是關於選舉民主的“元敍事”,因為“元敍事”正在毀滅民主。這是李文的原話:“元敍事”就像癌症一樣,正在從內部吞噬民主”。

從李世默先生的論述可以清楚看出,黃文的基本出發點和文章的基本宗旨存在着嚴重問題,從一開始就陷入了歪曲對方、自説自話的歧路。李文的核心觀點是批評“元敍事”,批評一種“準宗教”的絕對主義,包括“共產主義元敍事”和“選舉民主元敍事”,李文本身並不反對民主本身,反而痛心西方民主正在遭到“元敍事”的吞噬。而黃文卻把反民主的帽子扣在了李世默先生的頭上,這不像是一位世界知名學府的教授所為。由於黃文虛擬了一個批評的靶子,文章已經偏離辯論的軌道而成為一種自説自話。

不過,黃文即使在自説自話時也很成問題,常常有一些奇怪的邏輯。下面再談兩點。

為了駁斥李文,黃文一開首就提出了兩個據他説是容易引起混淆的論斷:

1)“你可能死於癌症”

2)“我希望你死於癌症”

黃文認為第一個論斷是預測,第二個論斷是偏好或願望,然後斷言李世默先生在這兩個論斷上犯了低級錯誤。

坦率地説,我把黃文這個例子反覆讀了幾遍,始終不得要領。這兩個論斷哪一個是李世默贊成的?或者説李世默是不是混淆了這兩個論斷?李世默先生在這兩個問題上的低級錯誤究竟犯在哪裏?縱觀李文,實在是看不出黃亞生教授指出的低級錯誤在哪裏。李世默先生在演講中僅僅是説絕對主義的“元敍事”在現實中行不通,僅僅是説中國最終拒絕了來自西方的兩種類似於宗教的“元敍事”,中國正在根據自己的現實條件走自己的道路,而且這條道路走得還不錯。筆者實在不知道黃文提出的這兩個論斷究竟跟李文有什麼關係?黃文一開始就表現出邏輯的混亂,這給讀者讀懂後面的文字帶來了很大的困擾。

再一個問題是黃文對李世默先生引述“透明國際”廉潔指數排名的駁斥。黃文的駁斥有這麼幾個理由:

第一,“透明國際”是位於德國的一個機構,而德國是一個民主國家,李世默先生既然反對民主,引用“透明國際”的指數就具有諷刺意味。

黃文這個三段論顯然犯了最基本的錯誤,這就是把尚待論證的結論當做了不證自明的前提。黃文的邏輯是:李世默先生是反對德國民主的,所以不能引用民主國家的數據。但為什麼説李世默是反對民主的?黃文沒有任何有根據的論述。

退一萬步説,即使李世默先生不贊同德國的政治制度,這也不意味着李先生就不能引用德國機構的數據。許多不滿或否定中國製度的西方政治家或學者仍在引用中國的數據,使用中國的產品。按照黃文的邏輯,西方國家根本不能使用中國任何數據或產品。現代國家是複雜的,一個國家即使是經濟制度或政治制度有問題,也並不意味着這個國家所有的東西都有問題。黃教授的這個三段論保持了形式邏輯的嚴整,但內容的表述就像幼稚園的兒童看電影判斷好人與壞人一樣。幼稚園的小孩看到了電影中的一個壞人,常常會認為這個壞人沒有任何可取之處。不過,隨着現代教育的發達,即使是幼稚園,這種把人物或事物簡單化的兒童已經不多了。

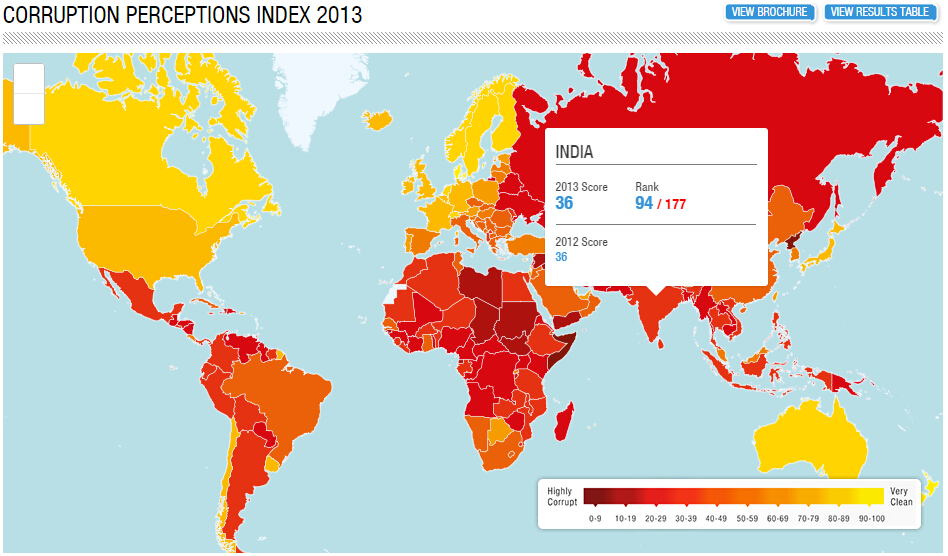

黃亞生教授的第二個理由。“透明國際”的廉潔排名把中國的廉潔程度排到了印度之前,這讓長期認為印度社會優於中國社會的黃亞生教授頗為不滿。黃文認為,中國是一個不透明的專制國家,而印度則是一個透明的民主國家,要弄清楚中國與印度誰更廉潔,首先要看誰更透明,所以,李文引用“透明國際”的廉潔排名是有問題的。

黃文的這個推理方式真是令人大開眼界。“透明國際”在國際上的權威性究竟如何是可以討論的,黃亞生教授對“透明國際”關於中國廉潔程度的排名有看法也是很正常的,但黃教授應當質疑的是“透明國際”,而不是李世默先生,因為李世默先生僅僅是引用了“透明國際”的數據。其實,李世默先生不僅引用了位於德國的“透明國際”關於中國的數據,而且也引用了美國的皮尤研究中心關於中國信心指數的調查數據。按照黃亞生教授的邏輯,是不是皮尤研究中心關於中國的數據也都不可靠?因為中國不夠透明,皮尤研究中心根本無法獲得關於中國的數據。如果是這樣,黃教授應當質疑的也應當是皮尤研究中心。所以,黃文以“透明國際”的排名不可靠來駁斥李世默先生,是典型的蚊子叮菩薩,找錯了人。黃亞生教授應當公開質疑“透明國際”和“皮尤研究中心”,要求他們不要不負責任的把中國這個不透明的國家跟透明的民主國家相提並論,這樣會誤導全世界的人。對於黃教授來説,質疑“透明國際”和“皮尤研究中心”,遠比質疑李世默有意義。

那麼“透明國際”的排名究竟錯了沒有呢?眾所周知,“透明國際”作為一家專門研究全球腐敗現象的國際研究機構,每年發佈的全球廉潔指數排名涉及的國家各種各樣,對各國的不同透明程度早就一清二楚,在確定每一個國家廉潔程度時都會考慮到各種複雜因素,都會進行各種民間調查,都會採取一些非官方的數據。如果做不到這一點,“透明國際”何以具有國際權威?在關於中國的腐敗程度問題上,“透明國際”是不是隻聽中國政府公佈的官方數據?如果是這樣,“透明國際”還有必要發佈中國的廉潔排名嗎?如果事實真的如黃亞生教授講的那樣,“透明國際”無法瞭解到中國腐敗的真相,那麼“透明國際”就應當在中國的名字旁註明:“中國社會不透明,本中心關於中國的排名不可靠,請勿引用”。如果“透明國際”明知自己的排名缺乏事實依據而不註明,在國際上還有信譽嗎?

其實,只要舉一個反例就可以駁倒黃文的論點。世界上最不透明的國家恐怕是北朝鮮,這一點不知黃教授是否有同意?根據“透明國際”的廉潔指數排名,北朝鮮在全球廉潔排名榜上墊底,被視為最腐敗的國家。按照黃文的邏輯,凡是不透明的國家,“透明國際”就無法看到其腐敗,就會不明真相地把這個不透明的腐敗國家看得比透明的民主國家更廉潔。但是,“透明國際”憑什麼把最不透明的北朝鮮看成最腐敗的?事實依據在哪裏?是靠盲人摸象嗎?如果説,黃教授認為不夠透明的中國比印度廉潔不可信,那麼最不透明的北朝鮮被排到最腐敗的位置是否也不可信?

黃亞生教授文章中有這樣或那樣的硬傷並不重要,最重要的是黃文的論證問題的方式帶有濃厚的中國改革前的那種“元敍事”風格。

從表面上看,黃亞生教授對中國的基本制度持強烈的批評態度,而李世默先生則對中國基本制度讚揚有加。但從二人論述問題的方式上看,很容易看出來黃文具有那種絕對主義的“元敍事”方式。即使不看作者的教育背景,僅看行文方式就可以清楚看到黃亞生教授是“元敍事共產主義模式”下培養出來的學生,現在只是把“元敍事”的對象換了一個,本質上並無改變。儘管口頭高呼民主,但離真正的民主與自由還相當遙遠。

相比較而言,李世默先生倒真像是柏克利自由主義薰陶出來的,真正把中國過去宗教般的“元敍事”方式拋棄了,形成了實事求是、獨立思考的精神。李世默先生的思想轉變跟中國整個社會的轉變正相合拍。從這一點上看,李黃二位先生的思想差距並不是信仰不同主義的差距,而是時代的差距。李世默先生趕上了中國改革開放的大潮而自我革新,黃亞生教授的主觀願望儘管良好,但卻未與時俱進,未能從中國改革前舊的“元敍事”思維方式中走出來。這種現象不僅存在於黃亞生現生一個人身上,同時也存在於相當多的中國文人身上,這一批沉睡在“元敍事”睡夢中的人不僅跟中國的發展已經脱節,而且與世界的發展也已脱節。

在“元敍事”的發源地的西方國家,學者們開始對“元敍事”的思維方式進行反省,曾經斷言歷史正在終結的弗蘭西斯·福山已經開始修正自己對世界發展的看法。但由於中國特殊的歷史慣性,知識界的與時俱進可能還要等一段時間,因為有的人的思維方式已經固化而無法改變。中國知識界可能需要等到習慣於文革“元敍事”方式的這一部分人退出歷史舞台後才會展現出新的面貌。不過,這個時間在五千年的中國歷史長河中只是一瞬間,在大歷史中是可以忽略不計的。