細川君贈漢典,帶你走進中日三百年的那些“佚存書”_風聞

阴山贵种-典午当涂2018-06-28 14:02

昨天觀察者網的一則綜合報道上了頭條:日本前首相向中國捐贈4175冊漢籍,含失傳千年唐代典籍。國家圖書館副館長張志清介紹,此次捐獻是1949年以來日本友人向中國捐贈漢籍規模最大的一次。

經籍也,乃政化之黼黻,聖哲之能事。東瀛友人此舉可謂功德無量,彰中日友好亦壯文壇盛事。

這批典籍中,包括了日本天明七年(1787)刻本的《羣書治要》,共25冊。這25冊本的《羣書治要》,涉及到文獻學中一個很有討論意義的話題:佚存書現象。

佚存書這個詞看起來有些奇怪,因為佚和存矛盾了,但這個稱謂很妙,也是日本人發明的。日本寬政十一年(1799年)至文化七年(1810年),綽號天瀑山主人的日本人林衡(他可是林家第九代當主)陸續刊行了《佚存叢書》,這本叢書蒐集了很多在中國已經失傳的不少文獻,為中日文化交流立下大功,佚存書的概念也逐漸在日本流傳開來。

在這裏筆者插一句話。幾天前一篇文章談石峁古城的時候,筆者點出,很多跨地域的文化和技術的交流很可能是雙向的。A和B在交流中,A有B無的東西,由A傳向B之後,A因為各種原因比如兵燓或者自然災害等失傳了,一段時間後反而由B再反哺給A。這種現象在歷史上太多了,而且筆者還舉例中土向古印度反向傳佛教經典的例子。

但下面有讀者噴我給華夏文化的源頭“胡亂找爹”,這個實在是冤枉了。

日本前首相捐書這個事,也有讀者在下面抨擊説之前侵略中國搶的,現在又還了回來,更是無稽之談。這裏筆者斗膽稍微談一下這個《羣書治要》在中日之間的流傳經過。

佚存書其實並非日本人原發性的創造,林衡在編《佚存叢書》的前言中,提到宋代大思想家歐陽修的《日本刀歌》:徐福行時經未焚,佚書百篇今尙存。

而且林衡在前言的結尾這樣發自肺腑地説:餘嘗讀唐宋以還之書,乃識載籍之佚於彼者,不為鮮也……因念其獨存於我者,而我或致遂佚,則天地間無復其書矣,不已可惜乎!

從這一段來看,日本當時的藏書界對中國當時的文獻學有相當高的辨識度和把握度。給某個典籍下已經“亡佚”的判斷,並不像醫生判斷某個病人是否已經死亡一樣那樣簡單。

從18世紀中期開始,日本學界纂輯出的佚存書陸續有一些返回華夏,比如《 七經孟子考文補遺》、《古文孝經》等等,具體到這本《羣書治要》,可談的點依然很多。

首先説,細川歸贈的這部版本的來源,底本其實是金澤本。

《羣書治要》是唐貞觀五年(631)由魏徵等奉敕編撰的一種羣書節鈔彙編,該書摘錄六十八種唐前古典而編為五十卷,其採摭的內容主要涉及治國要領。該書編纂後深得唐太宗的欣賞,然而唐皇室逐漸失去了對此書的關注,於是自南宋以來中國久佚道東渡到日本,以後此書主要在日本皇室與博士家的圈子裏流傳。

大概到了八世紀中葉,此書通過日本遣唐使行的渠流傳到了鎌倉時代,掌握日本大權的武家勢力逐漸體會到文治的效用,積極吸收律令時代的文化遺產,《羣書治要》金澤文庫本也是京都貴族文化移植到鎌倉幕府的最著名標誌之一。

江户時代的日本

《羣書治要》金澤本大概是在13世紀中葉抄寫的,當時《羣書治要》還有多部抄本保存在日本皇室文庫和博士家。但是由於日本南北朝戰國時代的兵燹,江户幕府剛剛建立的17世紀初,僅有金澤本保存下來,成為比較完整的《羣書治要》之孤本。

説到這裏,不得不提日本戰國時代一個很有名的人物——德川家康。作為江户幕府的第一代將軍,他拿到金澤本的時候已經不是全本50捲了,散佚了第四、第十三和第20卷,剩下了47卷。

德川家康也是個愛書的人,思前想後,如果按照這個趨勢下去,幾百年後的學人可能都見不到這本珍貴的《羣書治要》了,於是投資重金在1616年重印這本書。這就是《羣書治要》駿河版,是日本最早的銅活字印刷出來的,很是寶貴。

當時日本銅活字的技術不是很完善,印刷的時候缺字錯字不少,給後人的校勘造成了不小的困難,而且比較遺憾的時候,德川家康之後,《羣書治要》被日本高級政界束之高閣了。

筆者在另一篇談墨子的文章中提到,某一種或者一類文獻重見天日需要一些機緣巧合。

18世紀,江户時代的日本是個絕對可以大書特書的時代,彼時中日文化交流達到前所未有的頂峯,朱子學、陽明學這些宋明新儒家傳到日本後登堂入室,蔚為大觀,一時間成為絕對的顯學,當時一流的日本知識分子都以註疏朱子陽明為榮耀。註疏學的發達催生了古學等文獻學的復興,這時候,有藏書癖的人越來越多,《羣書治要》也才有了二次生命。

細川獻出的這本,就是德川家康之後的第一次重刻本。天明七年 (1787),日本尾張藩版印了 《羣書治要》校勘整理本,該本是現在最為通行的《羣書治要》尾張本。

這個尾張本質量極高,用了金澤本為底本,又用了古寫本參照,再相校合,校勘相當紮實。

不過,在這裏要特別提醒一點,在細川獻書之前,國內是已經有的,而不是孤本,也説不上新聞標題中所言的“失傳”。

乾嘉時代,東南沿海一帶的文人手中是有《羣書治要》的。

這本書在晚清重新傳入中國,和一個叫鮑廷博的人關係很大。

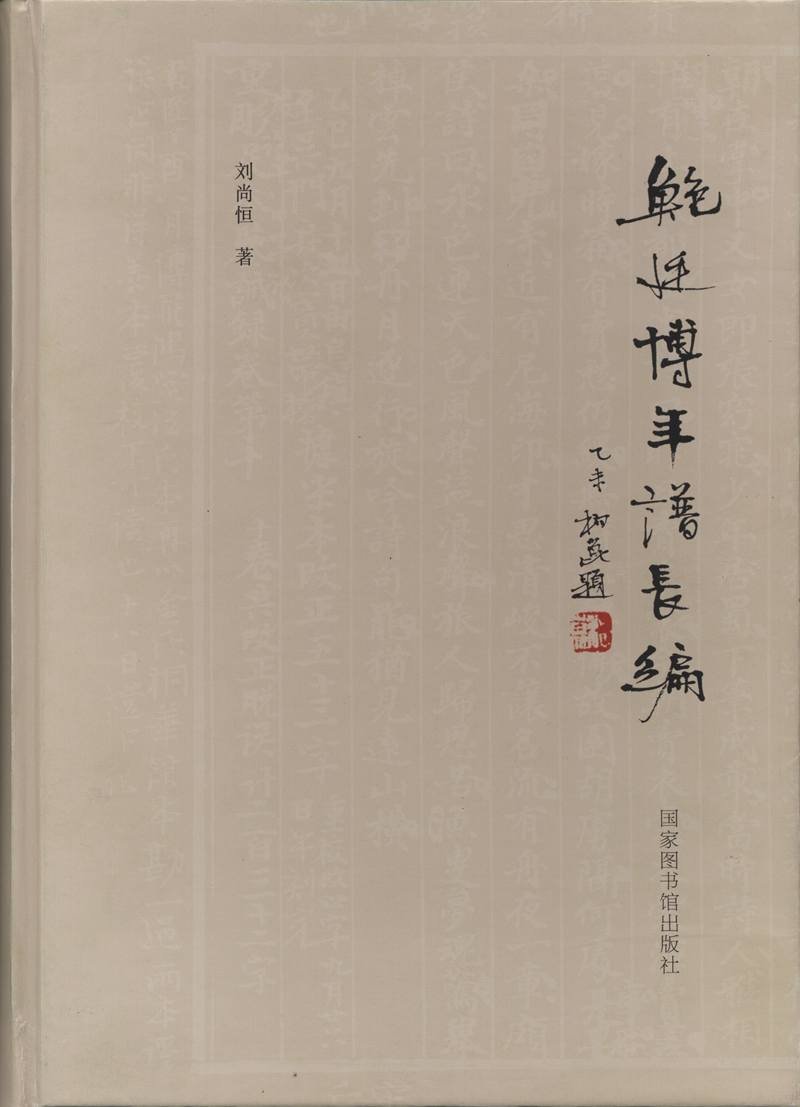

鮑廷博年譜

鮑廷博為乾隆年間的歙縣秀才,亦勤學好古,不求仕進,喜購藏秘籍,久之,藏書甚富,他立志刊刻《知不足齋叢書》,把一些蒐集瀕危書籍,做了一個集刊。乾隆四十一年,這本書傳入了日本。

有趣的是,《知不足齋叢書》中的《古文孝經》是從日本學者那裏找到並且收錄的,這本集刊傳到日本之後,相當於《古文孝經》重新回到了日本。

當時《知不足齋叢書》收入日版的《古文孝經》的時候,給他做序的盧文昭看到後欣喜若狂地説:

此書亡逸殆及千年,而一旦復得之,此豈非天下學士所同聲稱快者哉!

然而最詭異的情況出現了,當《知不足齋叢書》傳入日本之後,日本學者發現日本原有的古本(1732年太宰純註釋的《孝經》)反而找不着了。

所以,明清時期中日學術交流出現的種種有意思的逸事都頗堪玩味。

《知不足齋叢書》和《羣書治要》的關係在於,前者收入了尾張藩學明倫堂教授岡田挺之的《鄭注孝經》(由此可以看到,鮑廷博為了蒐羅各種瀕危物種,是花了多大的心思,他的目光是放在整個東亞而不僅僅是諸夏之地的)

《鄭注孝經》的來源就是古本的《羣書治要》。

嘉定有一位喜歡藏書的秀才錢侗也由賈舶獲得一本《鄭注孝經》,另行刊印。而且錢侗一眼就看出,《鄭注孝經》是從尾張本的《羣書治要》裏摘出來的,他在寫給鮑廷博的信中,這樣説:

此本廷之後跋稱,考《羣書治要》,凡五十卷,唐魏鄭公撰,《鄭注孝經》一卷,其書久佚,僅見日本天明七年刻本。 前列表文亦有岡田挺之題銜,則此書即其校勘時,所錄而單行者。

可見,《羣書治要》在乾隆嘉慶時候,在江浙一代是有流傳的。

日本前首相、永青文庫理事長細川護熙參觀“日本永青文庫捐贈漢籍入藏中國國家圖書館展”

清末華夏道衰,綱紀散亂,隳紊舊章,百年亂世,中華蕩覆,渠閣文籍,靡有孑遺。中日友好四十週年之際,細川君贈漢籍留下一段珍貴漢籍流通互傳的佳話,足慰百年前皕宋樓之運。

(版權所有,轉載請聯繫作者)