美國現任國務卿蓬佩奧,一個“劣等種族”的後代_風聞

观察者网用户_215332-2018-07-13 08:57

自從接替被推特“殘酷”解僱的蒂勒森,出任美國新任國務卿以來,蓬佩奧的這三個月可以説在美國政壇保持了相當高的存在感。

他在上任前後有兩次訪問非洲六國的經歷,而且在宣示就任前“秘密”訪朝,就任後在金特會以及朝鮮核武問題上扮演了相當關鍵的角色。

而且在六月中旬蓬佩奧就任後首次訪華。彼時美國對華貿易戰情勢彤雲密佈,朔風漸起,作為特朗普的前台鷹犬,蓬佩奧往往以老牌CIA頭領的面目和各國政要折衝樽俎,且以茶黨閣老的身份自居,渾身透着運籌演謀,鞭撻宇內的驕橫氣。

筆者有一個毛病,有研究西方人姓名的癖好。在美國德裔和其近現代農業發展一文中,連帶闡述了特朗普的族裔背景。這次俺也有興趣要深挖一下蓬佩奧的底。

看名字就知道,蓬佩奧和特朗普不是一個族裔的,他是意大利後裔。蓬佩奧的奶奶叫Fay,他奶奶的媽媽,也就是他祖奶奶名叫Carmela Sanelli,他奶奶的父親也就是他祖爺爺名叫Giuseppe Brandolino,這對夫妻都生長在意大利的佩斯卡拉省。

蓬佩奧的曾祖父就出生在這裏

佩斯卡拉省在意大利的偏南部,羅馬的東部,到今天這個地方雖説不上窮鄉僻壤,也絕非膏腴之地(尤其是和意大利北方比)。

1907年,Carmela Sanelli和Giuseppe Brandolino乘坐日耳曼尼亞Germania號來到了北美,而且坐的是最便宜的經濟艙(最低檔的三等艙)。可見,蓬佩奧祖上確實也不是什麼土豪或者詩禮簪纓之家,比有犯罪污點的特朗普的爺爺強不了多少。

出身越低微的,一旦翻了身,對外來移民就越排斥,從他們的後代唐納德·特朗普和麥克·蓬佩奧身上,想必我們已經領教了這一點。

Carmela Sanelli和Giuseppe Brandolino一共有9個孩子,Fay就是其中一個,生於1910年8月。

Fay後來嫁給了一個叫Harry Pompeo的人,這就是麥克·蓬佩奧的爺爺。上世紀二三十年代,跨族裔通婚還不是那麼盛行,意大利人嫁給意大利人很正常,之後他們產下一子,名喚Wayne Richerd Pempeo,這就是麥克·蓬佩奧的爹。從他爺爺這一代開始,我們看到蓬佩奧家族已經開始“盎格魯薩克遜”化了,他爺爺Harry,他爹Wayne都已經開始洗掉和置換掉自己原來的南歐特點的名字。

麥克·蓬佩奧生於1963年。他和很多意大利屌絲二代三代在那個“頹廢一代”的時代背景下喜歡遊手好閒玩社會不同,從小品學兼優相當上進,在楓丹谷中學、西點軍校和哈佛大學法學院的學習成績都非常良好,一舉翻身成為了社會精英名流。可以這麼説,他和特朗普一樣,都是二戰後的那一代人真正吃過美國夢紅利的人(雖然特朗普比他大20歲左右,算不上一代人)。

蓬佩奧奶奶的結婚證明

美國一流文學家菲茨傑拉德寫過《了不起的蓋茨比》,從蓋茨比的身上,或許我們能看到很多蓬佩奧的影子。白手起家從商,而且第一桶金不明不白疑點很多。

原著中,蓋茨比對自己的出身諱莫如深,蓬佩奧,這位美利堅的外交總管在收緊移民政策的問題上和特朗普一唱一和,他也許不願面對這樣一個現實:當年他祖爺爺祖奶奶坐船來到北美,定居新墨西哥的時候,其實就是一對徹頭徹尾的非法移民,而且在所有非法移民族裔中,他們在鄙視鏈條中也是比較低的。

《了不起的蓋茨比》劇照,一個屌絲的美國夢

蓬佩奧的家世直接涉及到一個問題:南歐人羣在北美的融合和認同接納問題。

“種族”定義與美國曆史進程之間存在着複雜互動,美國曆史上的“種族問題”並非僅僅關乎美國黑人等有色人種,美國社會精英的種族詮釋與公共領域對“種族”的理解,也直接影響了“種族”的定義與邊界。

南歐人是白人嗎?巴爾幹半島的人是白人嗎?現在我們對這個問題的回答,和上世紀20年代的回答可能完全不同。

原初意義上的“種族”概念是基於生物學上的人類分類系統,並非社會想象的產物。 然而在19世紀末20世紀初的美國,“種族”的定義因受種族主義意識形態以及美國社會問題的雙重影響,而更多地帶有社會建構的色彩。

美國例外論和南歐劣等種族論

這一點,和甚囂塵上的20世紀初的“美國例外論”有着密不可分的聯繫。美國人相信,新生的共和國是對殖民地黑暗過去的解放, 是北美人全新生活的開始。被後世美國學界特別是移民史家廣泛引徵的法國移民克雷夫科爾寫道,在眾多移民的整合之下,北美人逐漸 “形成一種新的美國人種族”,這新“種族”將舊有的偏見與習俗拋在了身後,在新原則下展開行動,追求新的理想,擁抱新政府與新秩序。這種“美國例外”的想象,在19世紀得到不斷加強。

美國早期小説家赫爾曼· 梅爾維爾認為,“過去已經死亡,而且再也不會復活”, “過去的教科書上寫滿了獨裁者; 以後則是聖經般的自由”, 同克雷夫科爾和梅爾維爾一樣,19世紀的美國思想家拉爾夫·愛默生也相信,美國就像將金銀等金屬融合在一起, 形成一種更加優質的金屬;美國接納所有民族的優點,在此基礎上“構建一個嶄新的種族”。

例外論的典型表述:山巔之國

美國政體獨一無二,**美利堅民族是一種糅合了各族優點的嶄新民族,這是對 “美國例外” 的明確表達。**值得注意的是,這裏的“美國例外”更多地指向“自由白人”,而信仰天主教的東南歐人,很遺憾,不屬於“自由白人”的範疇。

在19世紀末數以百萬計的天主教、東正教“新移民” 到來之時,這種危機感演變為恐懼,即隨着東南歐國家“新移民”的持續湧入,美國人口的主體可能不再是盎格魯——撒克遜新教徒。排外主義者就是那些試圖終結這種恐懼的美國人。

近代歐洲種族理論的跨國傳播, 對美國的種族思想與種族關係影響巨大。達爾文主義是給美國思想界帶來的第一波衝擊。歷史上, 科學發現往往會給人們的生活帶來重大變革, 但鮮有科學發現對人的思想、信念造成的影響超過達爾文的進化論。在 《物種起源》一書中, 達爾文提出警示,所有的物種都在生命的某一時期 “面臨着生死攸關的危局”, 而同屬物種之間的競爭進化論在美國很快便與種族主義“聯姻”, 這不僅強化了種族主義者所宣揚的種族生理差異,也加劇了種族間激烈競爭的焦慮。

他們據此認為,必須成為整個生物界戰場上的鬥士,才能延續自我種族的長存。不過,認為達爾文主義直接導致了種族排外主義的爆發也並不確切,19世紀的科學革命僅僅為其提供了這種轉向的可能性。事實上, 達爾文主義強調的“適者生存” 理念,在某種程度上成為以不平等競爭為基礎的種族主義的障礙。

生活在19世紀末20世紀初的大科學家愛因斯坦也不能免俗,在遊歷中國的時候,在日記中表達過比較強烈的種族偏見的言論,放到時代的大背景下,我們才可以深刻理解愛因斯坦思想的淵藪。

在這種話語下,達爾文主義自然很容易地 “支撐了” 盎格魯—撒克遜人的傲慢。早在19世紀60年代, 美國天文學家本傑明· 古爾德(Bnejimin·Gould)通過對內戰後美國軍隊的調查,發現本土出生的美國士兵,總體上要比移民士兵更為高大強壯。這是在美國曆史上第一次通過大規模的“科學”方法來證明土生美國人在體質上的優越性。

由於對優生學的迷戀,美國當時大批的社會達爾文主義者努力尋找公眾對嚴格意義上的遺傳學的支持,其實質是以基因學“門德爾法則”為依據來解決美國的種族問題。基於這一點,他將美國的遺傳鎖定在生理與質量上相對“優越”的北歐人,北歐人只應內部繁衍,而不能與低劣的東南歐人、猶太人或“深膚色”的種族通婚雜交。

“科學”與“種族主義” 的結合,要形成美國社會廣泛排斥東南歐移民的輿論, 進而成為一時美國社會思想的主流,關鍵是抓住普通民眾的基本情感與切身利益,以使小夫下士能夠篤信之、宣揚之。

大眾媒體並非直接向廣大民眾兜售“科學種族主義” 思想和理念, 而是強調作為 “他種族” 的東南歐移民所帶來的毀滅性後果。例如將“低劣” 的東南歐移民塑造成罪犯和“危險的人”。

以東南歐移民中規模最大的意大利移民為例,關於意大利移民的犯罪行為, 幾乎未在報刊的新聞報道中輟斷。大眾媒體也對意大利移民在美國的犯罪行為採取選擇性報道, 經常揭示意大利移民的暴力行為,認為其有嚴重暴力傾向與復仇情結。1894年5月21日《紐約時報》就報道3名意大利移民襲擊紐約一名美國人,並致其重傷。該報在1902年4月15日也報道:“意大利殺人犯阿提莫·巴勒託(AntimoBarretto),被意大利政府釋放後移民美國”。

這一報道在當時引起不小震動,至少使紐約對意大利新移民的排斥態度,向前推進了一大步。隨着類似報道的擴散,以意大利移民為代表的東南歐移民屬於 “低劣” 種族的觀念逐漸深得人心,民族偏見的藩籬也因此建立。

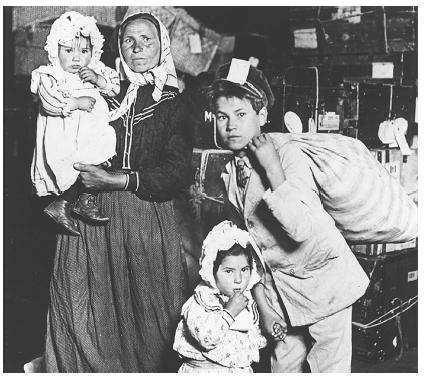

20世紀初拖家帶口移民美國的意大利人

在這裏不得不提受到國內外自由派廣泛讚譽的美國總統老羅斯福。

19世紀末20世紀初的美國新移民大潮中,羅斯福一反過去對歐洲移民的開放態度, 要求通過嚴格的移民法來“堅決拒斥所有種族的罪犯、弱智者、窮人以及無政府主義者移民美國”。他覺得新近移民美國的東南歐移民,不僅改變傳統舊習、融入美國社會的進程極為緩慢, 而且在生活水準與種族文化上表現出全方位的“低劣”屬性,應通過嚴格的移民法予以限制。

從思潮變成排外的法律

在1924年美國國會議員的辯論中,主張進一步限制東南歐移民的聲音呈壓倒之勢, 其分歧主要在於排斥的話語及程度。

卡內基基金會支持的科學研究證明, 東南歐移民是相對低劣的種族。在1924年4月6日的討論中, 多名議員提到 “白人種族”(whiterace) 和 “高貴種族”(noblerace),但其意涵所指,皆為西北歐人、土生美國白人,並不包括東南歐人。

當然,由於美國國會議員辯論時的談話屬於官方性質,並被記錄在冊,因此也有相當部分議員用相對委婉的話語來表達他們支持 東南歐移民的訴求。紐約州的眾議員伯特蘭·斯內爾在4月5日的辯論中聲稱,他不會以好和壞 去籠統定義某一種族,但他同時認為美國應該確立新的移民立法,讓睿智、誠實、美國歡迎之人來到美國,鑑於此,他也贊同該法案通過。

1924年這一遲到的移民法案,“能夠確保美國種族的同質性”。該法案在美國參、眾兩院以壓倒多數通過後,時任總統卡爾文·柯立芝 也於當年5月24日簽署該法案。兩日後該法正式頒佈。

**1924年移民限額法,在美國曆史上具有劃時代意義, 標誌着針對歐洲不加限制的移民時代****徹底結束,其最主要目的是確保美國社會的同質性。**為達此目的, 就要限制東南歐人移入美國。與1921年移民法相比,1924年移民法將移民總額由35.8萬降至16.4萬, 配額也由1910年美國人口統計的3%減為1890年的2%。對於排外主義者而言,1924年移民法具有一石二鳥之效,不但降低了每年移入美國的移民總額,更重要的是由於這種配額以1890年的美國人口統計為依據而大大地減少了東南歐移民入美。

結語

我們前文中提到,蓬佩奧的曾祖父是在大約新移民法出台前20年抵達美國,當時美國的精英白人對南歐人羣的排斥程度已經相當高,並且出台了最初的移民限額法。但還好他曾祖父和曾祖母打了一個時間差,而且當時還沒有骨肉分離政策。

“科學種族主義”(社會達爾文主義)並不意味着這是引發美國排斥東南歐移民的唯一因素。19世紀末20世紀初,美國社會針對東南歐移民的排斥作為一種席捲全美的思潮和運動,顯然不是任何單一的因素所能解釋的,而是多種因素綜合作用的結果。美國經濟和社會的轉型所催化的科技發展與流水線標準化生產,使得美國對非熟練勞工的需求急劇下降; 美國自19世紀末崛起為世界大國,並逐漸在第一次世界大戰中獲得領導地位, 美國不再是一個孤立和軍事上絕對安全的國家,這就使美國需要國內更大程度的凝聚與和諧; 而 “熔爐” 理想的破滅、美利堅民族主義的興起、一戰後美國濃厚孤立主義情緒,以及對“共產主義” 的恐懼等, 皆是美國限制東南歐移民不可忽視的原因。

(版權所有,轉載請聯繫作者)