再品米斯的巴塞羅那世博會德國館(花絮)_風聞

晨枫-军事撰稿人-古今多少事,都付笑谈中2019-11-29 02:07

米斯在自傳中説,巴塞羅那的德國館是他一生中挑戰最大的項目。原因有點特別:他自己又是建築師,又是業主。説是業主,也不全對,因為真正的業主是德國政府。但德國政府找到他的時候,要求只有一句話:設計一個德國館,要代表德國的風貌。這是魏瑪時代,德國希望展現民主、進步、富庶、和平的形象。簡言之:一幅立體的國家自畫像。

館內其實沒有展品,館舍本身就是展品。這在現在已經不稀奇,上海世博會的時候,好多展館都是這樣的。但這是1929年(實際上,設計是在1928年開始的)啊,沒有這樣弄的。

一方面,德國政府沒有對米斯有任何限制,完全自由發揮;另一方面,這反而是最難做的,因為從哪裏開始都不知道。就好像:“我請你吃飯吧,你來點。”“好啊,想吃什麼?”“啊,隨便,好吃就行。”你不説喜歡吃什麼,還要好吃,這叫我拉你去吃魯菜、川菜,還是蘇菜、粵菜?要不吃素?或者泰餐、秘魯餐、埃塞俄比亞餐?這樣的“隨便”其實是最不隨便的,最難伺候。

作為展區,面積有限制。西班牙作為東道國,佔據了最大、最好的位置,現在的民族宮(Palau Nacional,也叫加泰羅尼亞民族博物館)居高臨下,趴手趴腳,並有攀援而上的長台階和跌落的噴泉池做門面,德國館要比氣派是沒法比的。

米斯也不想遵循常規,弄一個大屋子,裏面用長條走廊把一個一個的廳像一串螃蟹一樣串起來。從凡爾賽開始,無數歐洲的宮殿都是這個格局。或者用一箇中央大廳把各個側廳貫通起來,這是帕拉迪奧發明的,很多展覽大廳就是這個樣子的,包括Palau Nacional。比“一串蟹”要生動、活躍一點,但還是不夠動態。他要打造一個完整、連續的空間,但是小中見大,步移景易,在不大而且流通的空間裏,每一瞥,每次轉頭,都是一個新的景觀,用不斷變化的空間效果來講一個故事。

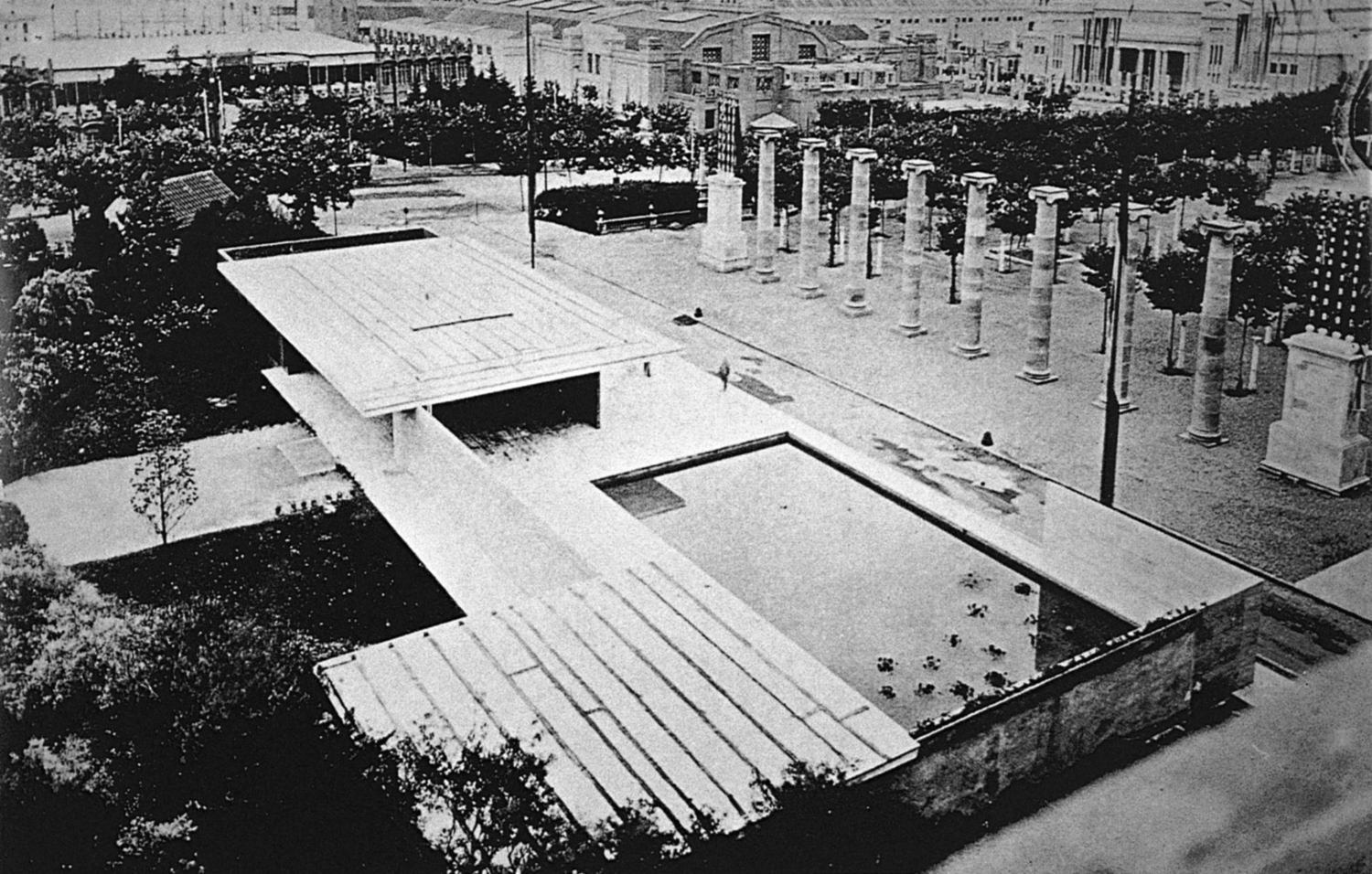

這是一個沒有展品的展廳,建築本身就是展品,所以米斯用空間的組織引導參觀者的人流。巴塞羅那世博會是很大一片地方,山坡上的Palau Nacional下來左拐,往前400米就是Poble Espanyol(西班牙民俗村),德國館就在轉角上的緩坡地上。

米斯用一個低矮的平台把建築墊起,平台不僅標明瞭德國館的邊界,也給小小的德國館增加了體量感,還從緩坡上墊平了基座,而不是簡單粗暴的平整場地。但米斯還需要用人流導向製造空間感,否則這個不比一般街角華聯超市更大的展廳就一覽無餘了。整個地塊是矩形的,南半是圍繞着大水池的小廣場,淺淺水底的圓圓卵石與周圍剛硬的線條和平直的牆面恰成對比,並由L形背牆半圍起來,米色大理石的材質與地面相同,連貫,完整,簡潔。北半是建築,建築的盡頭由灰綠大理石的凹形牆圍成小院,內中是小水池。

建築是簡單的矩形,用一組鍍鉻的十字剖面細柱支撐。整片純白的平頂好像漂浮在空中的一樣,玻璃幕牆輕輕搭上從小院圍過來的灰綠大理石牆,玻璃幕牆和灰綠大理石牆都不承重。沉穩、舒展的橫線條盡顯輕靈、平和、理性與自信。

整片的純白平頂是重要的建築元素,全無當時主流的仿古建築流派的繁瑣和裝飾。但這其實不是外觀暗示的混凝土構造,而是輕型鋼結構的,外面糊上一層水泥封起來。當年做不到這樣大片而輕型的混凝土單片結構。

還在平台下的廣場上,就能通過玻璃幕牆隱約看到室內的雕像、瑪瑙牆和影影綽綽的人影。觀眾從平台一側的台階走上去,馬上就 180度右轉,進入展廳。展廳底端是全高全寬的玻璃牆,纖細、鋥亮的鉻框和玻璃背後就是灰綠色希臘大理石圍成的小水池。但灰綠的大理石牆並不是只圍住水池,而是在兩端一直延申到下一個建築元素,在東側與玻璃牆鑲接,在西側則直接斷頭,與南段大水池的米色背牆一起形成出口。室內則用一道橙紅色的摩洛哥瑪瑙牆形成分隔,與灰綠大理石牆、玻璃牆形成層層疊疊的層次感。但玻璃牆和瑪瑙牆的兩端都是開敞的,容許參觀的人流“迴流”而不必“逆流”,進一步加強通透感。

為了展現簡約,瑪瑙牆兩側的全高開口沒有無框無門,室內與小水池的出入口也無框無門,直接貫通。西側出口也只有兩塊簡潔的板體對立,沒有任何框和橫樑。

小水池與其説是水池,不如説是以水面作為鏡面的反光鏡,非常淺,但剛好夠用作反光池。小水池西側就是Georg Koble的名為“晨”的Art Deco風格的青銅女像。柔美,陽光,但不妖豔,更不性感。在巴塞羅那濃豔的陽光下,光與影衝撞在一起,剛直的線條和純淨的形體衝撞在一起,與各個拋光表面、如鏡的水面交相輝映,襯托出婀娜隨性而忘情地沉浸在自我之中的女體,極富繪畫感。

對立面則是粉綠的毛玻璃,與南段的大水池在視覺上分隔開,但光線依然蔓延進來,使得室內充滿柔和的光亮。對了,因為整個展廳通透、敞亮,室內根本就沒有燈,完全是自然光線。

有意思的是,小小的展廳裏,純白的屋頂,米色帶細紋理的大理石地面,橙紅色帶粗大強烈紋理的摩洛哥瑪瑙牆面,灰綠色希臘大理石圍牆,鏡面一樣的小水池,銀光閃閃的鉻框,透明的玻璃,加上青銅女像,每一個角度都是不同的材質和構圖,好像畫框或者背景一樣,襯托出不同角度的雕像,竟然有點蘇州園林那種小中見大、步移景易的意趣。米斯或許聽都沒有聽説過蘇州園林,但美是普世的。

在小小的空間裏,米斯創造了開放、自由的平面,通過透明的玻璃、外挑的整片屋頂和從室內到室外不間斷的米色大理石地面,達到了室內空間與室外的流通。參觀的人流自然地從室內流到室外,又自然地從室外流動回室內。

在橙紅色瑪瑙的牆的另一側,平台與緩坡在建築的另一側融合,自然地把觀眾導出展廳,引向通往Poble Espanyol的小徑。至此,觀眾在步移景易中完成了Z字形的參觀路線,在小小的、簡約的、純淨的螺絲殼裏,體驗了米斯恢宏的道場。

德國美術史家和考古學家約翰·約希姆·温克爾曼認為,藝術應該展示“高貴的純淨和沉着的恢宏”。與追求動感、張力、扭曲的浪漫主義相比,美術史上的新古典主義推崇的正是這種美學理念。米斯則是相當於現代建築中的新古典主義,與現今流行的強調動感、張力、扭曲的後現代建築恰成對比。

不過米斯開創的現代主義又稱功能主義,最主要的原則就是“形式服從功能”,摒棄一切無用的純形式的裝飾和表現。作為現代主義建築最重要的里程碑,巴塞羅那德國館恰好是純形式的,除了好看和“鎮觀眾一把”,沒有實質性的功能。這或許是歷史的小小玩笑。

在《走向包豪斯》( 走向包豪斯(七) 評論 8 生活)裏提到過,如果説格羅皮烏斯算現代建築的思想家盧梭的話,那米斯就是攻城略地的統帥拿破崙。作為實幹家,米斯可是真實幹。在設計過程中,他找遍了德國各地,確認德國缺乏足夠亮麗的石料,於是選定希臘大理石和摩洛哥瑪瑙。米斯在石料店裏看中一塊大料,需要弄一塊樣品打磨拋光,才能確認瑪瑙的色澤和紋理符合要求。瑪瑙很脆,切割不好而導致碎裂的話,一大塊料就廢了。店裏的夥計正在犯愁,米斯要來一把錘子。夥計大驚失色,“不行,不行,絕對不行。”從小跟石匠父親幹活的米斯也不多話,看準了,從中間穩狠準地一錘子下去,乾脆利落地敲裂,崩下來的石片巴掌大,店小二心悦誠服地拿去打磨了,米斯也當場決定:就是它了。

德國館是為巴塞羅那世博會而建造的。就像所有世博會一樣,主辦國的主館通常是永久性建築,參展國的展廳則是臨時建築,世博會結束後就拆除了。米斯的德國館太驚豔了,所以拆的時候,把所有構件都保留了下來,準備以後有機會擇地復建。但一來二去,滄海桑田,構件竟然弄丟了。

1983-86年,西班牙建築師Cristian Cirici,Ignasi de Solà-Morales和Fernando Ramos根據米斯的原設計和檔案照片,在原址復建了米斯的里程碑建築,這就是如今絕大多數圖片中的巴塞羅那德國館。他們盡最大可能精確復現原貌,但有人考據,還是有一些細節與原建築不符,比如原建築綠色玻璃幕牆的顏色更深,但瑪瑙牆的顏色更淺,而且沒有上下鏡像對稱的紋理。米斯可能沒有條件考究到紋理對稱,但玻璃和瑪瑙的顏色可能就死無對證了。從黑白照片上是不可能還原出真實色彩的,光線、濾色鏡和沖印都可能造成不同的深淺和對比。

在南端大水池的盡端有一個小小的副廳,當年不知道是幹什麼用的,現在是小書店,兼賣紀念品。在這裏碰到兩個中國人,隨便問起是不是學建築的。也就是友好搭訕,本意是問是不是搞建築這一行的,就像是不是學中文的、學計算機的一樣。結果兩人一沉吟,一字一頓地回答説:我們不是學建築的,我們是教建築的。呃,在這個地方,還敢這麼説,就好像跑到曹雪芹故居里對旁人説,我們是教中文的。在想什麼呢?

德國館當時的盛景,門前廣場上的立柱現在已經沒有了,只是一大片廣場

開幕時的盛況

當年留下來的內部照片之一,這樣的簡約主義在新古典主義盛行的1929年是驚世駭俗的

這是Palau Nacional,這才是當年的主流建築風格。中國人喜歡把這樣的建築稱作古典建築,其實這和30年代在中國流行過的大屋頂、瓜皮帽是一個性質,都是向後看的仿古風格,既非真正的古典,更是遠離現代

有人認為,現在的瑪瑙牆的色澤比原建築更深,但這不好説,黑白照片的真實色彩是不可能還原的,印象因素太多了,但紋理不同是肯定的。米斯那時可能沒有條件做到鏡像紋理對稱,也可能是故意的,但必須説,現在的處理更有震撼力,這個改動不算破壞原作

更多的德國館圖片請見: 再品米斯的巴塞羅那世博會德國館 評論 8 藝術