新冠疫情後的新常態 - 彭博社

Richard Florida

華盛頓特區的美甲店在6月獲准重新開放,並採取了新的安全措施。

華盛頓特區的美甲店在6月獲准重新開放,並採取了新的安全措施。

攝影師:莎拉·西爾比格/彭博社*(以下是關於重塑美國城市的重疊危機的三部分論文中的第二部分。本部分將我們在未來幾個月看到的短暫變化與我們城市形式和感覺的更永久變化分開。* 點擊這裏 閲讀第一部分。)

後疫情城市的兩個形象已經出現。一個是城市主義者的烏托邦,擴寬的人行道、充足的自行車道、改建為綠地的停車場和擴展的步行大道網絡。另一個是空蕩蕩的街道和封閉的商店的反烏托邦,一個貧瘠的文化景觀,其中巴塞羅那的拉姆布拉大道、巴黎的香榭麗舍大街、倫敦的皮卡迪利廣場和紐約的時代廣場的多樣性、活力和華麗被社交距離和戴口罩的市民的畫面所取代,他們在工作和家之間匆匆忙忙。這是一個劇院和博物館關閉的城市,餐館和咖啡館關門或稀稀落落地坐着保持社交距離的食客,街上沒有人閒逛,沒有孩子在遊樂場玩耍,沒有籃球或足球比賽。這是沒有紅襪隊、凱爾特人隊、愛國者隊、布魯因斯隊或同名馬拉松的波士頓。

後新冠病毒時代的現實是可能會介於兩者之間。會有更多的自行車道,但由於持續存在的對火車和公共交通的恐懼,開車的人也會增加。家庭會減少,但年輕人會增多。奢華高樓會減少,外國財富會減少,過度高檔化會減少,單調乏味也會減少。許多現有的商店和創意場所將關閉,但新的將會開張。藝術家、音樂家和創意工作者非常有韌性;他們會找到回到城市地區的方式,受到較低租金的吸引,他們會運用他們的創造力和辛勤付出來複興這些地方,就像他們一直以來所做的那樣。

在接下來的一年,也許兩年,我們的街景將會有一種改變的外觀和感覺,其中一些我們已經在體驗。戴口罩可能是最明顯的變化,不僅僅是便宜的外科口罩或頭巾。在像紐約、洛杉磯和邁阿密這樣的大型設計意識城市中,口罩已經成為一種時尚聲明,成為這些地方城市生活個人裝飾的新特徵。孩子們在走向教室重新配置以保持社交距離的學校時會佩戴口罩。口罩、面罩和麪部保護將被納入郵遞員、送貨員、雜貨店店員、警察、消防員和保安的制服中。

德國時尚品牌ODEEH最近開始生產防護口罩。德國在5月開始要求人們在商店和乘坐公共交通時佩戴口罩。攝影師:Andreas Rentz/Getty Images Europe街道上的擁擠會減少,人們的隨機聚集也會減少。户外排隊將無處不在,出現在雜貨店和零售店、博物館和文化場所,尤其是辦公大樓前, occupants將不得不等待 測量體温。將會有空置的店面和更少的 餐館和咖啡館。那些倖存下來的將會有更少的座位,因為他們的桌子將被設計為保持社交距離。飲料將被送到桌子上;不再圍着酒吧擁擠。沿着許多城市街道出現的健身工作室將保持關閉,或者比以前更少擁擠,因為它們正在重新調整以適應社交距離。大型劇院和劇院區至少還會沉寂一年,甚至更久。體育場和競技場也是如此,因為不會有大型音樂會或體育賽事。如果那些大學在秋季未能重新開放並不得不依賴 遠程學習,那麼城市大學周邊的大學生和教授的活動可能會大大減少。

德國時尚品牌ODEEH最近開始生產防護口罩。德國在5月開始要求人們在商店和乘坐公共交通時佩戴口罩。攝影師:Andreas Rentz/Getty Images Europe街道上的擁擠會減少,人們的隨機聚集也會減少。户外排隊將無處不在,出現在雜貨店和零售店、博物館和文化場所,尤其是辦公大樓前, occupants將不得不等待 測量體温。將會有空置的店面和更少的 餐館和咖啡館。那些倖存下來的將會有更少的座位,因為他們的桌子將被設計為保持社交距離。飲料將被送到桌子上;不再圍着酒吧擁擠。沿着許多城市街道出現的健身工作室將保持關閉,或者比以前更少擁擠,因為它們正在重新調整以適應社交距離。大型劇院和劇院區至少還會沉寂一年,甚至更久。體育場和競技場也是如此,因為不會有大型音樂會或體育賽事。如果那些大學在秋季未能重新開放並不得不依賴 遠程學習,那麼城市大學周邊的大學生和教授的活動可能會大大減少。

我們的工作方式也將改變,除了更多的人將在家工作之外。當我們回到工作崗位時,辦公室和商業區將看起來和感覺不同。許多專業人士將回到辦公室工作。隨着城市變得年輕,所有那些與多個室友同住的年輕人將需要在擁擠的公寓之外找到工作場所。實際上,超過40%目前遠程工作的人員將完全回到辦公室工作,另外大約20%的人將至少一半時間在辦公室工作,根據一項最近的調查。 工作中的一些變化可能僅僅是重新安排傢俱或在地板上貼上膠帶以指示人們站在哪裏,或限制進入辦公室、商店、大堂和電梯以促進身體距離。有些變化可能會更加昂貴和侵入性,比如安裝紅外傳感器來監測人們的體温。擁擠的開放式辦公室將被拉開,工作站之間的距離將更遠,更多的人將在亞克力隔板後面或在實際辦公室內工作。辦公室大堂將會有大量排隊,以避免電梯中的擁擠。電梯。

從一個地方到另一個地方的方式也將不同。對火車和公共交通的恐懼可能會持續存在,無論是否可以通過佩戴口罩和保持社交距離的組合來提高安全性。這種恐懼僅因CDC指南而加劇,該指南最初鼓勵工人獨自開車上班。在封鎖期間幾乎空無一人的街道和高速公路將會越來越多地被交通淹沒,因為更多的通勤者將選擇開車。地鐵、火車和公共汽車將不那麼擁擠,這既是因為許多人害怕使用它們,也是因為設計上考慮了社交距離。地面上將畫出線條和圓圈,指示人們站在哪裏;當車站變得過於擁擠時,旋轉門可能會被鎖上。在城市和一些郊區,人們將更多地步行或騎自行車出行。高峯時段的感覺也會不同,因為公司將調整他們的時間表,工人將在不同的日子和錯開班次上班,以緩解交通擁堵並減少電梯和辦公大樓的擁擠。

什麼可能會堅持

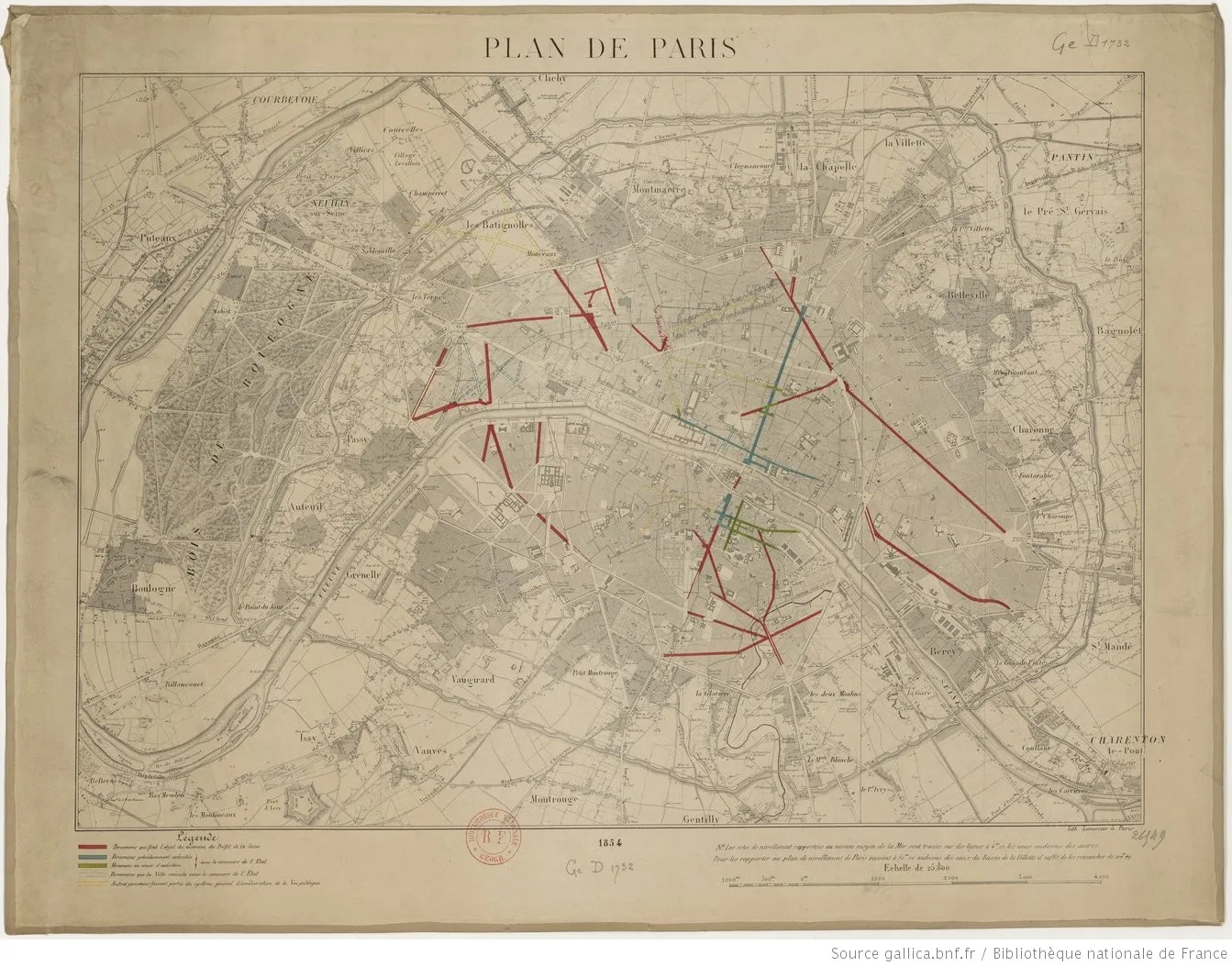

無法提前預測哪些變化會堅持,以及我們的城市和郊區最終會改變多少和到什麼程度。這種未來主義的嘗試總是一場愚蠢的遊戲。但可以肯定地説,能夠持續的變化是那些使我們的城市更安全、更健康和更高效的變化。如果歷史可以作為指導,最持久的變化可能會出現在城市的建築形式和基礎設施上,即使戴口罩和保持社交距離的做法逐漸淡出我們的集體記憶。在黑死病之後,意大利城市建造了他們的臭名昭著的隔離所來隔離病人。為了抵消十七世紀中期的瘟疫威脅,倫敦用磚替換了許多舊的木結構,因為磚被認為對傳播疾病的害蟲更具抵抗力。巴黎在十九世紀拓寬了其林蔭大道和街道,部分原因是為了改善衞生和健康。

1854年巴黎的地圖。顏色顯示了更寬的道路和其他街道改造。來源:Lemercier印刷廠,法國國家圖書館通過Gallica在紐約,與結核病、霍亂和其他傳染病的鬥爭促使對下水道和衞生系統進行大規模投資,制定現代建築規範,要求設置通風井和庭院,並擴展公園和綠地,這些地方不僅被視為放鬆的場所,更是被認為是可以幫助淨化城市空氣和水的真正清潔機器。現代主義的極簡開放式美學,部分受到醫院和結核病療養院建築要求的影響,使用了更多無菌材料,如玻璃和鋼鐵。住宅浴室進行了升級,採用醫院風格的瓷磚和實驗室式的水龍頭和配件,以促進衞生和清潔,並且一樓的洗手間在西班牙流感期間建造的房屋和公寓中被引入,以便訪客和工人在進入時立即洗手,從而避免將細菌帶入樓上的居住區。

1854年巴黎的地圖。顏色顯示了更寬的道路和其他街道改造。來源:Lemercier印刷廠,法國國家圖書館通過Gallica在紐約,與結核病、霍亂和其他傳染病的鬥爭促使對下水道和衞生系統進行大規模投資,制定現代建築規範,要求設置通風井和庭院,並擴展公園和綠地,這些地方不僅被視為放鬆的場所,更是被認為是可以幫助淨化城市空氣和水的真正清潔機器。現代主義的極簡開放式美學,部分受到醫院和結核病療養院建築要求的影響,使用了更多無菌材料,如玻璃和鋼鐵。住宅浴室進行了升級,採用醫院風格的瓷磚和實驗室式的水龍頭和配件,以促進衞生和清潔,並且一樓的洗手間在西班牙流感期間建造的房屋和公寓中被引入,以便訪客和工人在進入時立即洗手,從而避免將細菌帶入樓上的居住區。

我們今天在城市中可能會看到一些類似的變化。危機揭示了當今城市基礎設施和開放空間在應對人羣和社交距離方面的不足。人行道太窄,而且過多的空間被用於停車和汽車。多倫多的表演藝術家通過在街上走動,穿着“社交距離機器”——直徑六英尺的塑料圈,展示了這種情況的不可持續性。在危機之後,巴黎、米蘭、柏林、西雅圖和加利福尼亞的奧克蘭等多樣化的城市將數英里的街道人行化以促進社交距離,並顯著擴展了他們的自行車道和騎行網絡,加速了在危機之前已經上升的另一趨勢。隨着城市的重新開放和恢復,他們的街道和大道將被重新配置,明確標記出步行、自行車、汽車、公交、送貨和共享出行車輛的車道,這是城市規劃者長期以來的呼籲。一些道路可能會被改造成公交專用道,使公交車能夠更快、更頻繁地運行。在靠近水域的城市,渡輪和水上出租車服務可能會得到擴展。

旅行者在新加坡樟宜機場通過熱監測儀。來源:霍莉·亞當斯/彭博社今天的城市基礎設施不僅僅是街道、隧道、管道和管子;它與先進技術相結合並得以實現。當前的疫情不僅會加速建築環境的變化,還會在使用監控技術來追蹤和追蹤病毒方面產生影響。在亞洲城市,温度檢測和傳感器在辦公樓和機場中是常規操作。智能手機應用程序會提醒與感染者接觸過的人,並允許公共衞生機構追蹤他們的活動。在四月,蘋果和谷歌宣佈了一項合作,使iPhone和Android手機能夠在這裏做同樣的事情。健康和安全問題可能會超過對隱私的擔憂。正如埃茲拉·克萊因在四月所説:“我關心我的隱私,但遠沒有我關心我母親那麼多。”政府必須制定必要的法規和治理機制,以有效保護人們的隱私,同時確保更好的健康和安全。

旅行者在新加坡樟宜機場通過熱監測儀。來源:霍莉·亞當斯/彭博社今天的城市基礎設施不僅僅是街道、隧道、管道和管子;它與先進技術相結合並得以實現。當前的疫情不僅會加速建築環境的變化,還會在使用監控技術來追蹤和追蹤病毒方面產生影響。在亞洲城市,温度檢測和傳感器在辦公樓和機場中是常規操作。智能手機應用程序會提醒與感染者接觸過的人,並允許公共衞生機構追蹤他們的活動。在四月,蘋果和谷歌宣佈了一項合作,使iPhone和Android手機能夠在這裏做同樣的事情。健康和安全問題可能會超過對隱私的擔憂。正如埃茲拉·克萊因在四月所説:“我關心我的隱私,但遠沒有我關心我母親那麼多。”政府必須制定必要的法規和治理機制,以有效保護人們的隱私,同時確保更好的健康和安全。

團結還是分裂

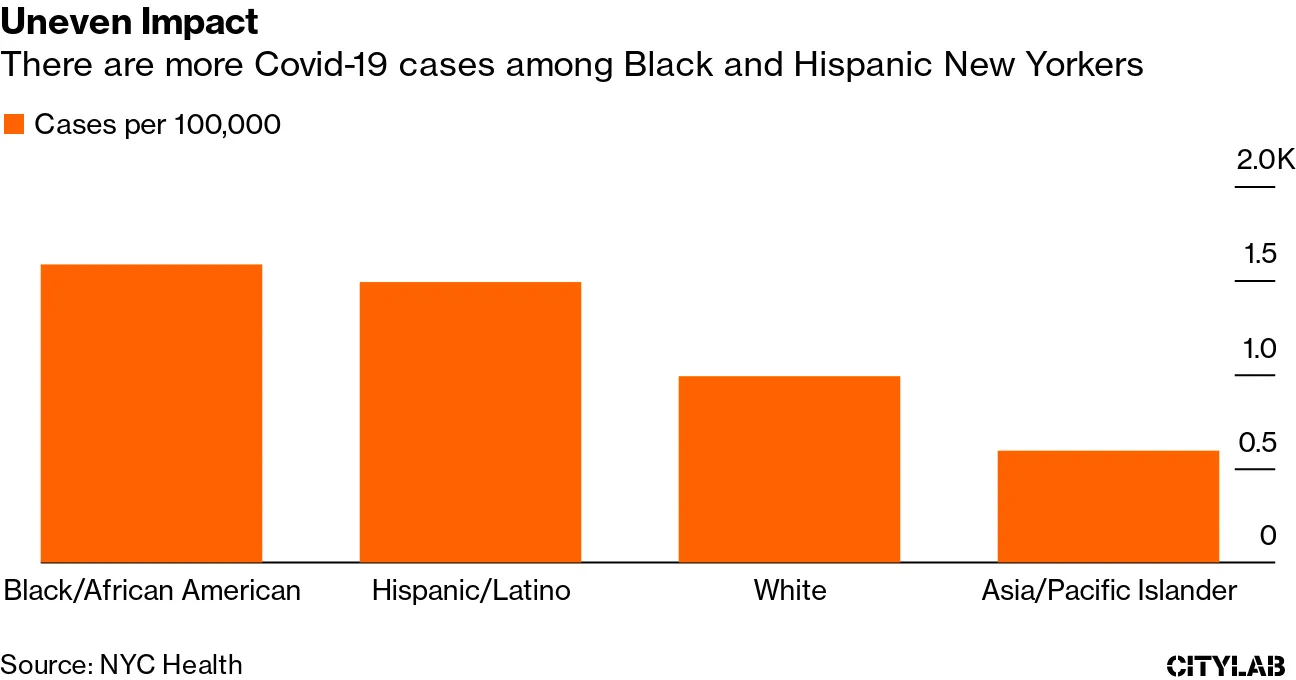

雖然有理由希望最近的事件將開啓一個公民意識和團結的新紀元,但我們的社會仍然深刻分化。即使數以百萬計的美國人走上街頭,繼續追求種族正義和進步的社會變革,Covid危機、由此帶來的經濟後果以及眾多警察暴行揭示並加深了這些根深蒂固的分歧。證據令人震驚且深感不安。到四月底,非裔美國人佔據了密歇根州與病毒相關的死亡人數的40%,而他們僅佔該州人口的13.6%。到四月中旬,黑人大約佔芝加哥Covid-19死亡人數的七成,而他們僅佔該市人口的三分之一。一個不斷增長的 證據 表明,種族(以非裔美國人在總人口中的比例衡量)是Covid-19死亡率的一個關鍵因素。

在我們的工作方式中仍然存在深刻的階級分化,更富裕的專業和知識工作者能夠遠程工作並安全地在家隔離,而薪水較低的前線服務工作者則冒着危險為他們服務,且其死亡率高出許多倍。這種工作中的階級分化再次與種族重疊。紐約市四分之三的前線工作者是少數族裔成員;超過60%的清潔工是拉丁裔;超過40%的城市交通員工是黑人。而且,貧困和少數族裔在疫情帶來的經濟後果中受到的打擊最為嚴重。在五月中旬,聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾指出,收入低於40,000美元的美國人中多達40%在三月份失去了工作。“這種經濟命運的逆轉,”他説,“造成了一種難以用語言表達的痛苦,因為生活在對未來的巨大不確定性中被顛覆。”

即使在疫情之前,我們的日常生活經歷也將我們分為兩個社會,富人有私立學校、奢華的天空包、頭等艙待遇和快速的“雷克薩斯車道”,而其他人則有資金不足的公立學校、漫長的排隊和硬座。危機將放大我們日常生活中的這些分歧。一個需要長時間保持社交距離的世界意味着,去一家不錯的餐廳或電影院、音樂會或戲劇的費用可能會因座位減少而上漲。雖然富人可以確保個性化服務,僱傭廚師為他們的聚會提供餐飲,並在家中委託私人音樂會,但較少優勢的人將被有效地排除在這些樂趣之外。在一些富裕的城市地區,建築物將由私人保安巡邏,增加的保安力量是當前危機之前正在上升的另一個趨勢。

即使在疫情之前,我們的日常生活經歷也將我們分為兩個社會,富人有私立學校、奢華的天空包、頭等艙待遇和快速的“雷克薩斯車道”,而其他人則有資金不足的公立學校、漫長的排隊和硬座。危機將放大我們日常生活中的這些分歧。一個需要長時間保持社交距離的世界意味着,去一家不錯的餐廳或電影院、音樂會或戲劇的費用可能會因座位減少而上漲。雖然富人可以確保個性化服務,僱傭廚師為他們的聚會提供餐飲,並在家中委託私人音樂會,但較少優勢的人將被有效地排除在這些樂趣之外。在一些富裕的城市地區,建築物將由私人保安巡邏,增加的保安力量是當前危機之前正在上升的另一個趨勢。

最終,病毒本身將決定我們恢復的時間表以及我們的城市和社會在其後採取的形態。我們城市的外觀和感覺以及日常生活的節奏中的許多變化,甚至大多數變化,隨着時間的推移將會消退,就像它們在西班牙流感之後一樣。如果強效抗病毒治療能夠相對快速地開發和推廣;如果疫苗的可用性比大多數專家預測的時間更快,變化將相對較小。但如果疫情在接下來的12、18和24個月內以更大波浪捲土重來,或者如果與之伴隨而來的財政、經濟和社會危機大幅加深,變化將會更持久,有些可能是永久性的。

如何建設一個更具韌性的城市

為了 讓城市和經濟安全重啓並恢復,需要做很多工作。特朗普政府完全失去了功能,將應對的重擔留給各州和城市、州長和市長。從疫情一開始,城市就一直處於被動狀態,努力追趕。如果希望快速經濟復甦,就必須建立檢測和追蹤協議。城市需要 防疫關鍵基礎設施,如機場、火車和交通站、會議中心、體育場、競技場、購物中心、辦公大樓、大學等。如果街道生活和商業要以某種合理的水平和形式恢復,小型主街企業、餐館以及藝術和文化機構及其工作人員不僅需要大量的財政支持,還需要在如何重新設計和調整以確保健康和安全方面的重大技術支持和建議,以及維持生計的財政支持。

我們希望相信,疫情帶來的後果將激發我們本性中更美好的天使,使我們成為一個更加公正和包容的國家。但這樣的變化並沒有保證。

更重要的是,城市需要制定長期恢復計劃,以確保它們能夠以更具包容性、公平和正義的方式重建。這將需要重大策略和投資,以減少不平等,打擊種族和經濟隔離,將資金從警察轉向社區組織,開發更多的經濟適用房,提供更大的經濟和社會機會,並加強較弱勢的社區和鄰里。

人們只能希望聯邦政府的混亂表現能夠促使權力從兩極化的國家層面轉向一個更加分散、地方化的系統,使城市能夠保留更多的税收收入,從而更好地應對自身的需求和挑戰。正如我在 這篇文章的第一部分中指出的,城市是真正的城市政策創新實驗室,涉及從前線服務工作者的更高薪酬和可負擔住房到最近重新思考警務和加強社區和鄰里的結構等各個方面。幾個州的團體已經組成聯盟,以協調他們對疫情的響應。但是,另一方面,過去疫情的歷史表明,它們所帶來的恐懼和焦慮可能導致權力的進一步集中和中央化。

遺忘的風險

説到底,我們當前的情況與1918年疫情期間的相似之處令人不安。現在,正如當時一樣,我們經濟的基礎正在發生變化。那時,汽車、電子、化工和其他新興產業的大規模生產經濟正在底特律、芝加哥和匹茲堡等大工業城市中崛起,工廠工人和貧困移民在擁擠的工作場所和社區中承受着疫情的衝擊。

今天,一個新的工人階級正在崛起,一支來自倉庫揀貨員、零售店員、護士助理和送貨員的前線服務工作者的軍隊,他們的死亡率也遠高於他們所服務的特權知識工作者。1918年後的幾年見證了工會主義和社會主義在地方和國家政治中的興起。如今,沃爾瑪、亞馬遜、雜貨連鎖店、優步和Instacart的服務工作者正在為危險津貼和防護裝備而罷工,而一個跨階級、多種族的廣泛聯盟已走上街頭,抗議經濟和種族不公。

我們希望相信,疫情帶來的後果將激發我們本性中更美好的天使,使我們成為一個更加公正和包容的國家。但這樣的變化並沒有保證。畢竟,1918年的大流感之後是咆哮的二十年代,那是*《了不起的蓋茨比》* 和肆虐的不平等的時代。在經歷了兩個多十年的激烈鬥爭、大蕭條和一場世界大戰之後,美國才形成了支撐巨大中產階級崛起和更廣泛共享的美國夢的功能性社會契約,這發生在1960年代和1970年代。也許,當前在美國和世界各地城市中席捲而來的抗議活動所展現的蓬勃社會和政治運動能夠加速今天的進步變革。

不過,我最大的擔憂是,隨着今天危機的直接威脅減弱,當前這種感覺強烈且迫在眉睫的變革動力也會消散,我們將逐漸滑回到以前的狀態。1918年的西班牙流感常被稱為“被遺忘的”大流行:像歐內斯特·海明威、威廉·福克納和F·斯科特·菲茨傑拉德這樣的傑出作家,幾乎在他們的作品中提及這一事件,他們記錄了當時的大戰和經濟政治事件。但至少現在,病毒及其引發的交織危機仍在動盪我們的城市和社會。讓我們希望這一次我們能從周圍的創傷中吸取教訓,並推動我們重建國家的結構,使其更加包容、公正和有韌性。