著名減肥計劃Camp Shane的史詩級繼任戲劇 - 彭博社

David Gauvey Herbert

插圖:賈斯汀·梅茲為彭博商業週刊繪製在紐約卡茨基爾山脈,就在17號州道旁邊,有一扇大門,兩邊是圖騰柱。門外是連綿的綠色小山、破舊的小屋、一排公用電話亭,以及一個關於這裏曾經經營的夏令營的線索:一塊餐廳標誌牌上諷刺性地標有麥當勞的金拱門。

插圖:賈斯汀·梅茲為彭博商業週刊繪製在紐約卡茨基爾山脈,就在17號州道旁邊,有一扇大門,兩邊是圖騰柱。門外是連綿的綠色小山、破舊的小屋、一排公用電話亭,以及一個關於這裏曾經經營的夏令營的線索:一塊餐廳標誌牌上諷刺性地標有麥當勞的金拱門。

直到今年夏天突然關閉,Shane營是美國曆史最悠久的兒童減肥營。從1968年到2019年,成千上萬的孩子從紐約州沙利文縣的這42英畝土地上前往這裏,當時該營地搬遷。他們一起減肥,通常會重新增重,然後再次回來減掉所有的重量。時尚飲食和健身狂潮來來去去,但Shane一直如一。在鼎盛時期,它接待了500多名營員,其中包括名人的子女,併為其所有者每年帶來200萬美元的淨收入。它啓發了1995年的迪士尼電影 《重量級》,並被BBC和MTV 紀錄片所報道。

Shane營前址外的圖騰柱。攝影師:賈恩·拉瓦萊特為彭博商業週刊拍攝大衞·艾滕伯格是Shane營的長期所有者。現年74歲的他一直保持身材勻稱,控制自己的卡路里攝入量很低。今年三月,他開着他的櫻桃紅色奔馳車前往懷特普蘭斯,在午餐時接受採訪,點了炒雞蛋和全麥吐司。他一邊吃一邊思考着現代家長的強勢和他最近在機場Subway看到的暴飲暴食。儘管疫情肆虐,他仍決心在今年夏天開營。 但為什麼?為什麼不早點退休呢?“這不再是關於錢的問題了,”他説。“一開始是為了錢。”

Shane營前址外的圖騰柱。攝影師:賈恩·拉瓦萊特為彭博商業週刊拍攝大衞·艾滕伯格是Shane營的長期所有者。現年74歲的他一直保持身材勻稱,控制自己的卡路里攝入量很低。今年三月,他開着他的櫻桃紅色奔馳車前往懷特普蘭斯,在午餐時接受採訪,點了炒雞蛋和全麥吐司。他一邊吃一邊思考着現代家長的強勢和他最近在機場Subway看到的暴飲暴食。儘管疫情肆虐,他仍決心在今年夏天開營。 但為什麼?為什麼不早點退休呢?“這不再是關於錢的問題了,”他説。“一開始是為了錢。”

一個賺錢的企業會招來敵人,而Camp Shane已經造成了很多。校友們對他們經歷的剝奪感到痛苦,有些人現在聲稱受到了更嚴重的虐待。競爭對手竊取了商業機密並挖走了露營者。但最激烈的敵對關係是在Ettenberg家族成員之間產生的,他們進行了一場持續數十年的紛爭,其中包括據稱偷走孫子的野生動物園紀念品、激烈的訴訟、涉嫌縱火企圖、驅逐另一個孫子、一次失敗的成人禮、可能是IRS的舉報導致重罪逃税定罪、遺棄遺產,以及設立了一個數百萬美元基金會,其受益人包括一個提供輔助猴子的慈善機構。

在午餐時,大衞給人的印象是一個滿足於自己勞動成果的人。他咯咯地笑着談論他的國際旅行——65次以上,回憶起他賺取的數百萬美元以及他聲稱拒絕的更多數百萬美元。但當他回顧Camp Shane時,他經常以“我們”開始句子,然後改為“我”。露營地的關鍵——所有戲劇、陰謀和背叛的推動力——就在於這個口誤。Shane一直是一個為那些覺得自己沒有達到父母期望的孩子而設立的地方。因此,從大衞的母親開始是合適的。

Selma Ettenberg內心渴望。她是三個孩子中的中間一個,1923年出生在布魯克林,父母是猶太移民。她聰明漂亮,黑髮黑眼。但她的哥哥上了大學,而Selma沒有。她的母親似乎不喜歡她。

1982年,大衞、歐文和塞爾瑪·艾滕伯格。攝影師:來源:吉布·戴維斯塞爾瑪結婚後成為了三個孩子的母親:萊斯利、大衞和黛安娜。和她的丈夫歐文一起住在海洋公園社區,歐文是一個心地善良的軟弱者,塞爾瑪對聰明、瘦和英俊的大衞很嚴厲。她決定不像對待她的哥哥那樣寵愛他。“她做得過頭了,”艾滕伯格家最大的孩子萊斯利·温伯格説。大衞曾在他的衣櫃裏掛了一張小牌子,上面寫着:“比任何人都更討厭我的母親。”

1982年,大衞、歐文和塞爾瑪·艾滕伯格。攝影師:來源:吉布·戴維斯塞爾瑪結婚後成為了三個孩子的母親:萊斯利、大衞和黛安娜。和她的丈夫歐文一起住在海洋公園社區,歐文是一個心地善良的軟弱者,塞爾瑪對聰明、瘦和英俊的大衞很嚴厲。她決定不像對待她的哥哥那樣寵愛他。“她做得過頭了,”艾滕伯格家最大的孩子萊斯利·温伯格説。大衞曾在他的衣櫃裏掛了一張小牌子,上面寫着:“比任何人都更討厭我的母親。”

上世紀60年代中期,大衞還是個十幾歲的少年時,塞爾瑪在紐約北部一個減肥夏令營擔任夏令營主任。她自己小時候也曾為體重問題而苦惱,15歲時體重達到200磅,後來憑藉意志力減肥成功。她給營員們吃小牛肉和生蔬菜,建議她們慢慢咀嚼,禁止晚上5點後進食。

她注意到,每天晚上,女孩們會把頭髮盤起來,聊男孩。“她們被挫敗到了飢餓的狀態,”她後來對一名報紙記者回憶道。

這是一個證明自己價值的機會。塞爾瑪將開辦自己的夏令營,但有所不同:它將是男女同校的。她問了兩個女孩的想法。

“你為什麼想和胖男孩一起去夏令營?”一個問道。

“胖男孩總比沒有男孩好,”另一個回答道。“而且,也許他們會變瘦。”

當時,貓斯基爾度假村行業正在衰落,紅菜頭腰帶酒店紛紛關閉。但新的企業家正在湧入,1968年,塞爾瑪和歐文湊足了他們的積蓄,在蘇利文縣以5萬美元的破舊小屋殖民地做了首付。

當Selma向家人展示這片樹木繁茂的樂園時,她的母親驚歎道“美麗”——Yiddish語中的“美麗”。營地將被命名為Shane。

星星在頭頂閃爍,放映機上放映着一部電影,而Alan Pfeffer卻沒有看到。他正忙着躲在毯子下,迎來他的初吻,繞過第一道障礙,向第二道障礙衝去。在草坡周圍,到處都是其他興奮的情侶。“來吧,”他想。“還能有比這更好的嗎?”

那是1971年,Pfeffer以14歲的年齡來到Shane,身高5英尺4英寸,腰圍44英寸。他和其他“胖乎乎的猶太男孩”一起被稱重,然後光着上身被拍照後就被放飛自由了。在布魯克林的家裏,他的父母經營着一家糖果店,是一個持續的誘惑。那時只有5%的美國兒童被認為是肥胖的,而Pfeffer第一次被周圍看起來像他的孩子包圍着。

在早期,Selma向家長收取大約1000美元,為期七週。她的飲食計劃很簡單:每天攝入1400卡路里,進行大量鍛鍊,並設置了一道12英尺高的圍欄,以防止孩子們偷偷離開尋找食物。那裏有游泳、射箭、足球,對於調皮的孩子,還有Selma親自帶領的3英里晨間徒步旅行。餐廳坐落在一個陡峭的山坡底部;前營員回憶起他們在用餐後爬上山坡時的呻吟聲。(幾十年來營地生活的細節基於對60多名前營員、輔導員和家長的採訪,並已得到多個來源的證實,除非另有説明。)

露營地的報紙廣告。浪漫在這裏綻放。塞爾瑪派出了一個“調情巡邏隊”,由手持手電筒的輔導員組成,但實際上,露營者之間的勾搭不是問題,而是一個賣點。“我們感覺自己變得更苗條、更英俊了,”菲弗回憶道。“這一切都在我們眼前發生。”他第一個夏天減掉了38磅。他還在一棵樹下吻了另一個女孩露絲·費舍爾。如今,他們已經結婚40年了。

露營地的報紙廣告。浪漫在這裏綻放。塞爾瑪派出了一個“調情巡邏隊”,由手持手電筒的輔導員組成,但實際上,露營者之間的勾搭不是問題,而是一個賣點。“我們感覺自己變得更苗條、更英俊了,”菲弗回憶道。“這一切都在我們眼前發生。”他第一個夏天減掉了38磅。他還在一棵樹下吻了另一個女孩露絲·費舍爾。如今,他們已經結婚40年了。

在全國範圍內,對於肥胖兒童的態度很直接:你胖是你自己的錯。露營者對這種不贊成的態度採取了應對措施,偷偷溜進樹林吃野生黑莓,或者偷偷帶進弗雷霍夫的巧克力曲奇餅乾。富有同情心的輔導員偷偷地把外賣扔過露營地的圍欄。孩子們用歌曲來美化自己的困境,以 一位戀愛中的青少年 的曲調:

每次我減掉一磅我的胖心臟就會打轉我只想變得苗條看到我的骨頭而不是皮膚每個夜晚我向星星徒勞地祈禱為什麼我必須成為肥胖的露營地肥孩子?

到了20世紀70年代初,每個夏天有175名兒童參加。塞爾瑪進行了廣泛的營銷,在全國各地刊登報紙廣告,廣告中有一個露營者側身站立,咧嘴笑着拉扯着現在滑稽地過大的腰帶。她在美國各地穿梭,見家長,做媒體露面。由此產生的報道可能是毫不留情的。“沒有人喜歡一個胖孩子,”1972年一篇紐約 每日新聞 的標題寫道。“她的目標是讓一個進入露營地時看起來像一個‘球狀物’的孩子變成一個人類,”兩年後,一位底特律自由新聞的記者寫道。

塞爾瑪的商業計劃具有一種優雅之美。萊斯利説:“我的母親,做不出一頓像樣的飯菜,卻靠不給孩子們吃飯賺了一大筆錢。” 塞爾瑪報告稱,男孩和女孩分別在七週內平均減重35磅和25磅。在接孩子的那天,有時父母們會直接走過自己的孩子,然後一認出他們就淚流滿面。“我的父母現在愛我了,”一個男孩告訴記者。“他們不再欺負我了。” 但是Camp Shane本質上是一個速成減肥營,孩子們常常在感恩節前又重新長回體重。到了次年六月,許多人又回來減肥。

在20多歲和30多歲的時候,塞爾瑪讓她的孩子們在夏天來幫忙。萊斯利拒絕了,但大衞在辦公室工作,黛安娜在廚房工作。大衞沉默和和藹,黑髮濃密,留着一把濃密的鬍子。女營員們覺得他看起來像游泳運動員馬克·斯皮茨,對他傾心。

當時,大衞在一個在三州地區演出的樂隊裏,週末喜歡去酒吧。後來塞爾瑪讓他放下音樂,全職加入家族企業。“我很難過,”他回憶説。但他按照指示去做,並開始全年為他的母親工作。

在紐約州利伯蒂附近的快餐店,曾經是Camp Shane的所在地。攝影師:Shane Lavalette for Bloomberg Businessweek1979年,Shane為夏令營收費1475美元,擁有近200名營員。按通貨膨脹調整,這相當於每年大約100萬美元。但塞爾瑪對自己新獲得的財富顯得矛盾。她擁有一輛梅賽德斯,但大多數時候開着雪佛蘭。她買了昂貴的珠寶,但在營地周圍穿着樸素。

在紐約州利伯蒂附近的快餐店,曾經是Camp Shane的所在地。攝影師:Shane Lavalette for Bloomberg Businessweek1979年,Shane為夏令營收費1475美元,擁有近200名營員。按通貨膨脹調整,這相當於每年大約100萬美元。但塞爾瑪對自己新獲得的財富顯得矛盾。她擁有一輛梅賽德斯,但大多數時候開着雪佛蘭。她買了昂貴的珠寶,但在營地周圍穿着樸素。

塞爾瑪在蘇利文縣也開始聲名鵲起,她對已經被夏季酒店毀滅的承包商們施加壓力。“人們拍她的馬屁,因為她是大宗物品的買家,” 保羅·卡索夫斯基説,他的父親曾經向她銷售油漆和地毯。“她真的是你想見到的最糟糕的女人,但在她所做的事情上卻非常出色。"(卡索夫斯基的父親在歐文去世後與塞爾瑪約會。)

輔導員,營地的主要開支,也成為了削減成本的目標。塞爾瑪總是將他們的工資後期加載,以季末獎金的形式發放,許多前僱員表示,大約在這個時候,她開始了一個新的傳統:隨着八月的臨近,她解僱了她不喜歡的輔導員,從而不必支付他們的獎金。“你是個百萬富翁,還要從大學生那裏偷嗎?” 1977年至1982年的一個夏令營者,1985年和1989年的一名輔導員戴夫·謝爾曼問道。“為了750美元?荒謬。” 當塞爾瑪解僱謝爾曼並且他拒絕在沒有向朋友道別的情況下離開時,他説,她打電話給警察,讓他因為擅自闖入而被逮捕。(後來指控被撤銷。)

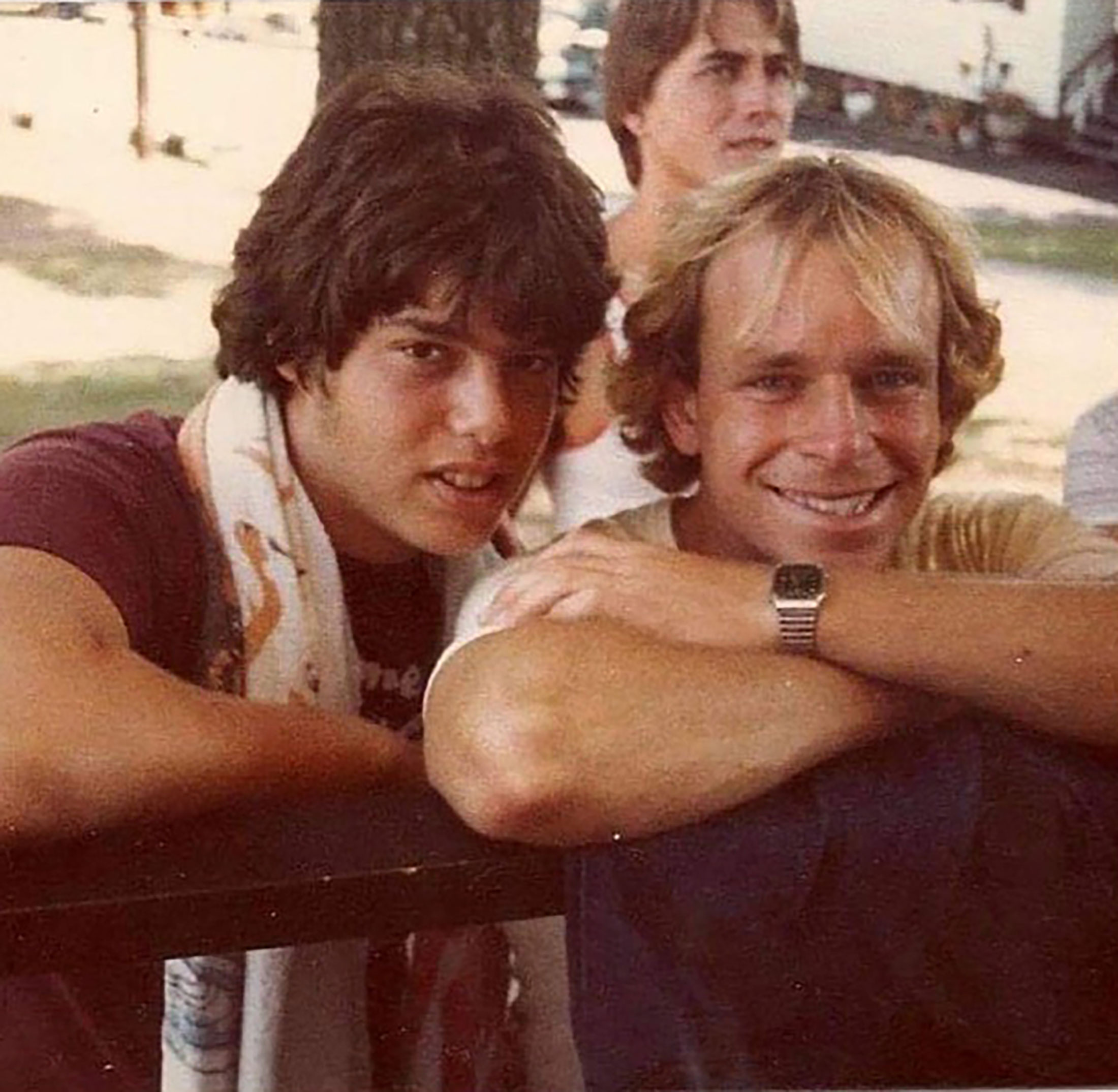

大衞·謝爾曼(左)。來源:大衞·謝爾曼儘管她有缺點,但許多孩子仍然很崇拜塞爾瑪。他們能感覺到她真心熱愛經營一個好的夏令營。她舉辦特別節目,邀請魔術師、催眠師和哈林環球飛人表演。她和歐文會發起即興的全營水戰。塞爾瑪甚至讓受寵的女孩給她做指甲。

大衞·謝爾曼(左)。來源:大衞·謝爾曼儘管她有缺點,但許多孩子仍然很崇拜塞爾瑪。他們能感覺到她真心熱愛經營一個好的夏令營。她舉辦特別節目,邀請魔術師、催眠師和哈林環球飛人表演。她和歐文會發起即興的全營水戰。塞爾瑪甚至讓受寵的女孩給她做指甲。

儘管如此,她清楚地表明瞭誰才是老闆。“你不要惹她”,1977年開始連續三個夏天擔任露營者和輔導員的馬克·坦納説。“她不會忍受任何廢話。”20世紀80年代中期的一首特別刺耳的露營歌曲讓孩子們開始反抗:

有個賤人管着這個營地她的名字叫Selma。S-E-L-M-AS-E-L-M-AS-E-L-M-A她的名字叫Selma。

1982年,大衞成為了營地主任,他的母親讓他辛苦工作。當季節結束時,她和歐文會飛往他們在佛羅里達州博卡拉頓的新公寓,把他們的兒子留在冬季的陰鬱中辛苦工作。“那是,‘大衞,那個白痴’”,萊斯利談到她母親的態度説。“我愛孩子們”,Selma曾對她説。“別人的孩子。”

為了讓大衞和黛安娜守規矩,Selma拿着他們最終擁有這家生意的前景來誘惑他們。1987年,黛安娜生了一個兒子。根據萊斯利和大衞的説法,Selma對她女兒的注意力現在會分散感到憤怒,於是她解僱了黛安娜並切斷了她的醫療保險。大衞留在了營地,導致兩兄妹之間產生了持久的裂痕。(黛安娜沒有回應多次要求評論。)

“她想比她的孩子更優秀”,萊斯利談到Selma説。“她無法忍受我們自己能夠成功。”

到了1988年,美國兒童肥胖率從20世紀70年代初翻了一番,達到了10%。這個國家也經歷了一段飲食和運動狂熱的時期,拋棄了飽和脂肪和膽固醇,擁抱了SlimFast和NutraSweet,並穿上了緊身運動服與簡·方達一起做家庭視頻有氧運動。 Camp Shane的客户開始轉變,更富裕的父母加入了中產階級的行列,為他們孩子被認為有的體重問題每週花費500美元。歌手史蒂文·泰勒和邁克爾·波爾頓以及超模伊曼都送他們的女兒來這裏。在探望日,一些家長把車鑰匙扔給輔導員,就像他們是代客停車員一樣。大麻不再是違禁藥物的首選:Selma告訴記者,一些營員帶着安非他明、安定劑和利尿劑來到這裏。

Shane對孩子們面臨的心理健康問題表示關注,舉行了説唱會話,並進行了角色扮演練習,用紙板比薩片來練習應對食堂惡霸,根據1990年播出的BBC紀錄片。一些營員顯然感到痛苦。“人們在街上看着你,就像你來自另一個星球一樣,”一名14歲的孩子在鏡頭前哭泣着説。“就好像你只存在是讓正常人有東西可以嘲笑一樣。”這個教訓似乎被一些英國評論員忽略了——一位電視評論家稱這些孩子為“原始的麥比斯”。

性對於任何青少年來説都是一個棘手的問題,在Shane營地可能尤為棘手。除了孩子們之間的無辜會面外,一名男輔導員還帶領男孩們向女孩營地的一側做骨盆推進動作,成年輔導員經常與未成年營員發生關係,根據這一時期的半打營員。

過度進食仍然是輔導員們最密切監視的惡習。卡路里仍然受到嚴格限制,但現在補充了人工甜味劑,後來的研究發現實際上增加了食慾。救生員將罐裝健怡飲料扔進泳池,誘使猶豫不決的游泳者下水。

1987年在該營地拍攝的Melissa Norden的前後照片。來源:Melissa Norden營地生活中瀰漫着的稀缺感會在孩子們一瞥到主餐廳旁邊的“狂吃房”時加深。為了節省工資,Selma長期以來一直使用就業服務從歐洲招募輔導員。許多人瘦弱,不適合忍受飢餓飲食,因此營地為他們設立了一個私人盛宴。當房門打開時,飢餓的孩子們可以偷看到瘦弱的輔導員狼吞虎嚥地吃花生醬和果醬三明治。達到目標體重的營員有時被允許去那裏吃飯作為獎勵。“狂吃房就像飛機頭等艙一樣,”曾在80年代中期連續三個夏天參加該營地的Melissa Norden説。“它培養了一種非常奇怪的動態。”

1987年在該營地拍攝的Melissa Norden的前後照片。來源:Melissa Norden營地生活中瀰漫着的稀缺感會在孩子們一瞥到主餐廳旁邊的“狂吃房”時加深。為了節省工資,Selma長期以來一直使用就業服務從歐洲招募輔導員。許多人瘦弱,不適合忍受飢餓飲食,因此營地為他們設立了一個私人盛宴。當房門打開時,飢餓的孩子們可以偷看到瘦弱的輔導員狼吞虎嚥地吃花生醬和果醬三明治。達到目標體重的營員有時被允許去那裏吃飯作為獎勵。“狂吃房就像飛機頭等艙一樣,”曾在80年代中期連續三個夏天參加該營地的Melissa Norden説。“它培養了一種非常奇怪的動態。”

為了豐富他們的飲食,露營者們變得富有創造力。在電影之夜即將到來時,他們可以期待一小份無鹽爆米花,孩子們湧向保健室,抱怨嗓子疼,希望得到鹽來漱口。然後他們把鹽撒在爆米花上。偶爾走私的餅乾變成了一個正規的黑市。當供應短缺時,一根Snickers巧克力棒的價格可能高達25美元。孩子們請外面的朋友寄帶糖果的雜誌,以躲避檢查郵件中的違禁品的工作人員。前輔導員迪恩·莫里斯回憶起富裕的露營者賄賂他的工人階級同事,其中一次事件中,一個孩子用他的Air Jordans換了Butterfingers巧克力棒。

馬克·羅森伯格在1988年到達Camp Shane時才12歲,他回憶起在“小男孩胸部”和飢餓中的痛苦。他為感到父母拋棄了他而苦惱。他説:“這是我一生中最糟糕的夏天。”但他也記得在一次露營到華盛頓特區的旅行中,用祖母給的20美元資助了一次自動售貨機襲擊。羅森伯格和其他男孩們在一家酒店房間裏等待,偵察員悄悄進入大廳,一個接一個地回來,拿着可樂罐、M&M巧克力豆、花生醬餅乾和其他美食。

如今,他説,他在腦海中慢動作回放那一刻:“12個胖乎乎的孩子,當可樂罐彈開,霧氣升騰,那首哈利路亞的歌曲響起時,歡呼雀躍。”他將這個記憶排在他的婚禮和三個孩子出生之後。

1987年,大衞開始與年輕美麗的公司律師Ziporah Janowski約會。那一年,他也與父母進行了對抗。他告訴他們,他放棄了其他工作機會來參加夏令營。即使黛安娜被排擠出去,大衞回憶説,他擔心父母去世後,兩個兄弟姐妹都會繼承夏令營。如果Selma和Irving希望他繼續工作,他告訴他們,他們需要給他股份,並在十年內轉讓控股權。他已經成為夏令營運營中不可或缺的人,他們同意了他的條件。

Ettenberg家族中甚至最年幼的成員也在與族長鬥爭。根據Lesley和另一位家庭成員的説法,1989年,Selma帶着一個孫子去非洲旅行。“我坐頭等艙你不介意吧?”Selma在登機時問他。“我背不好。”他的機票是經濟艙的。旅行結束後,Selma拿走了孫子購買的紀念品並送給了她的朋友。

1990年Shane的納税申報顯示利潤為26萬美元。在後來的一起民事訴訟中,大衞聲稱Selma在這個時候混合了夏令營和個人資金,挪用了10萬美元用於翻修她在Ferndale的家,並使用夏令營資金支付家庭取暖費和法律費用。(可獲得的法庭記錄沒有顯示她對這些指控的回應。)

在一份宣誓書中,大衞寫道,他的母親告訴他她寧願“讓夏令營倒閉也不賣給我”

大衞開始擔心Selma會食言他們之前的協議。他説,她還要求他和Ziporah全年搬到Ferndale居住。當他們拒絕時,Selma“發飆了”。接下來發生了什麼存在爭議。大衞説,1991年春天,他的母親派警長驅逐他、Ziporah和他們一歲的兒子離開他們在夏令營營地的房子。但在後來的訴訟中,Selma聲稱在那年4月夏令營開始前的關鍵招聘窗口期間,大衞宣佈他當場辭職。

無論是什麼引發了爆炸,塞爾瑪和歐文起訴,試圖使早前的協議無效。根據法庭文件,大衞隨後利用他的少數股東身份申請解散Camp Shane。一位法官准備將該營地置於接管之下,大衞和他的父母勉強同意進行所有權轉讓談判。“我當時感到非常沮喪,”大衞談到當時的感受時説。“她想從我這裏得到的錢太多了。”最終,他同意以120萬美元購買該營地。

塞爾瑪很快開始猶豫不定,並提起民事訴訟阻止該銷售。她表示自己感到被法官逼迫出售,而且出售價格太低,以至於她可以挽救Camp Shane。她聘請了一位來自Sullivan County以外的新律師羅伯特·希爾珀特,希爾珀特表示,她對當地律師受到大衞操縱感到多疑。塞爾瑪在一份書面聲明中寫道,她和歐文從營地的銀行賬户中支取了287,500美元,並未給大衞任何錢,而他卻將超過100,000美元轉入自己的賬户,導致工資支票被退票。

大衞在1992年提交的一份書面聲明中寫道,塞爾瑪告訴他她寧願“讓該營地破產也不願將其賣給我。”他懇求父親制止她,但歐文,現在患有膀胱癌並且一直支持塞爾瑪,甚至在她與子女的爭執中也支持她,拒絕了。“最終,”大衞説,“我更受到他的傷害。”

一位法官很快維持了銷售協議,大衞成為了該營地的所有者。塞爾瑪和歐文繼續住在街對面。萊斯利回憶説,在1994年歐文去世前,他向她傾訴。“你母親有問題,”歐文説。

埃滕伯格家族在Camp Shane手冊上。幾十年來,Camp Shane以“這不僅僅是一個地方…它是一種感覺”的口號來推銷自己。那種感覺——一種混合了友情、青澀的愛情、逃避和接受的感覺——確實很特別。如此特別,以至於即使沒有進行重大資本改進,招生人數也在增加。健身房破舊不堪。地板板條之間充滿了死蟲。熱水在幾次淋浴後就用完了。但這些都不重要。

埃滕伯格家族在Camp Shane手冊上。幾十年來,Camp Shane以“這不僅僅是一個地方…它是一種感覺”的口號來推銷自己。那種感覺——一種混合了友情、青澀的愛情、逃避和接受的感覺——確實很特別。如此特別,以至於即使沒有進行重大資本改進,招生人數也在增加。健身房破舊不堪。地板板條之間充滿了死蟲。熱水在幾次淋浴後就用完了。但這些都不重要。

瑪莎·博舒克一直喜歡《公主新娘》中的一幕,安德烈·巨人接住了墜落的羅賓·懷特。1994年,15歲的她體重接近300磅,在Shane遇到了一個男孩,他可以像拿着芭芭拉公主一樣把她抱起來。博舒克記得坐在他旁邊看電影時心動不已。“在我去之前,我真的以為自己是個胖乎乎的傢伙,”她説。“我意識到可能有一些因素導致了這種情況,而這些因素可能超出了我的控制,其他人也有同樣的感受。”

在美國各地,兒童肥胖率仍在攀升,到本十年末將達到14%。但一部分富裕的營員比以往任何時候都要瘦。他們的嬰兒潮父母可能對形象過分在意,或者渴望把孩子的問題轉嫁給陌生人,或者兩者兼而有之。用餐時,一名護士拿着裝有普羅賽克、利他林和其他藥物的塑料杯四處走動。父母為孩子減肥每減一磅就給錢,或者承諾給他們視頻遊戲和購物狂歡。

為了管理增長,大衞提拔了西蒙·格林伍德,一個在營地工作了幾年的英國人,任命他為營地主任。根據珍妮弗·維德爾的説法,她是一位在莎恩營地擔任營員、輔導員和項目主任超過二十年的人,格林伍德“流血流汗地支持橙色和黑色”——這是營地的官方顏色。(格林伍德拒絕就本文發表評論,並未回覆有關具體事件的電子郵件。)

營地在媒體上吹噓説,他們拒絕了一些家庭——這是對他們高標準的證明。但當時的助理主任史蒂文·蘭茨伯格記得,大衞經常想要接納更多的孩子,而格林伍德總是回答“大衞,你不能這樣做。” 蘭茨伯格説,老闆的回應總是一樣的:“讓他們報名。”

大衞不記得有過這樣的對話,他説他總是遵循州的指導方針。儘管如此,自1995年起,餐廳開始分批提供餐食,到1995年,莎恩已經有400名孩子。

在對面的流放地,塞爾瑪·埃滕伯格看着她的兒子茁壯成長。他買了一輛寶馬Z3敞篷車,並和齊波拉和他們的兒子女兒一起在歐洲度假。對萊斯利來説,看起來好像塞爾瑪最大的恐懼成真了。“如果他成功了,那麼她就沒有做到其他人做不到的事情,”萊斯利説。“他的成功貶低了她。”

塞爾瑪發動了戰爭。萊斯利和大衞説,在探望日,當家長們像往常一樣停在路邊時,她會打電話給警察讓他們開罰單。大衞説,當報名名單從辦公室失蹤時,它們最終出現在一家競爭的減肥營地,一位曾在另一家營地工作的前莎恩輔導員告訴他,塞爾瑪是幕後推手。

當1995年煙霧報警器引起消防部門前往Selma家時,促使警察詢問她,萊斯利開始相信Selma試圖用報紙和膠片底片作為引火物來縱火,希望誣陷大衞。事後,Selma在給萊斯利的長子扎卡里的信中説,警察的詢問是例行公事,那天晚上她不在家。她還要求他不要把她看作是一個漫畫人物。“把我當作你的祖母,”她寫道,“而不是大衞編造出來的某種生物。”

那年七月,紐約州衞生部收到了一封匿名信,信中自稱是一位擔心的Camp Shane孩子的母親。寫信人抱怨擁擠和食物質量差,還聲稱一個12歲的女孩被一個廚房僱員的兒子強姦,稱:“請請在我們的孩子受傷之前譴責這個夏令營。”這封信異常詳細,引用了招生人數、鋪位面積和衞生檢查日期。大衞和萊斯利懷疑這封信是某位特定母親寫的。

1996年,Selma在曼哈頓上西區購買了一間公寓,讓她的孫女艾米莉住在那裏,支付了艾米莉回憶中的低於市場租金的費用。兩年後,當艾米莉帶着未來的岳父母參加感恩節晚餐,而她的祖母沒有被邀請時,Selma給她寫了一封尖刻的深夜電子郵件。“你一直在利用我,總是找藉口,”她説。“好吧,艾米莉,在未來你可以讓你的朋友付你的房租和給你買禮物。…這是一封告別信。我不希望你給我打電話或寫信。”不久,樓管員在艾米莉的門下塞了一張驅逐通知。後來,當Selma沒有被邀請參加家庭活動時,她還是出現了;2000年,她闖入了黛安娜兒子傑克的成人禮。

大衞和Camp Shane繼續表現良好。2000年,他報告個人收入為849,662美元。但大約在那一年,他説,兩名穿西裝的男子出現在營地。這本身並不奇怪——律師偶爾會過來處理監護權或子女撫養問題。“我們能找個安靜的地方嗎?”其中一名男子問道。大衞帶他們去了餐廳,他們開始詢問營地的財務狀況。幾分鐘後,大衞説,他意識到他們是進行調查的國税局特工,他需要一名律師。

不久之後,Harvey Weinberg,Lesley的丈夫,拿起電話打給了Selma。

“就這樣了,”Lesley記得Harvey説。“我們再也不會和你説話了。”

“你相信我會做這樣的事嗎?”Selma問。

“是的。”

大衞和Lesley説他們相信Selma向國税局告密。這符合他們觀察到的一種模式,即Selma利用對營地內部運作的瞭解對付她的兒子。

Paul Kasofsky記得他的父親,那時正在和Selma約會,告訴他她吹噓説她做了這件事。Lesley確信:“她絕對告了他。”

在她的遺囑中,Selma寫道:“由於我和我的家人知道的原因,我在這裏沒有為我的孩子們提供任何福利”

2002年,MTV紀錄片系列True Life播出了一集在營地拍攝的劇集。營地的入學人數增加到500多名營員,每人支付多達6,400美元為期九周的費用。“營地真的以一種他們沒有預料到的方式蓬勃發展,”當時擔任輔導員的Jennifer Widder説。新的小屋建了起來。儘管國税局正在調查大衞,他説他開始每年淨賺200萬美元。

當校友們回到Ferndale進行訪問時,有些人會穿過街道去向現年70多歲的Selma致敬。她生活中的許多人都看到了她的變化。“我經常和她交談,我不喜歡她説話的樣子,”她的財務顧問Mindy Beck説道。2002年,Beck與Selma的會計師Corey Levine以及20世紀70年代的露營者和輔導員Marc Tanner商議,後者現在從事金融工作,已經幾年來一直在出售她的債券。他們幫助Selma搬到了她的Boca Raton公寓,靠近兩個男人居住的地方,這樣他們就可以照看她。

在Selma於2002年11月抵達佛羅里達後不久,她邀請了親密的朋友和鄰居Hattie Thum一起去超市購物。Selma撞車了,Thum死亡。Tanner説他隨後拿走了她的鑰匙。在短短几周內,Selma的世界縮小到了俯瞰世紀村人工湖的公寓。

2004年9月,隨着IRS的調查結束,David認罪了重罪逃税。政府表示,他未報告通過將營地租給學校和教堂團體賺取的超過12萬美元。這一罪行可能導致最多14個月的監禁。“天哪,”David説。“我當時非常害怕。”

但法官對他表示憐憫,稱他認為Camp Shane是一個高尚的項目。他判處David四年緩刑和400小時社區服務,並還命令他支付近6萬美元的賠償金和費用,並在接下來的四年內向貧困兒童提供50個獎學金。這一定罪導致美國營地協會在隨後的一年撤銷了對Shane的認證,這是繼2001年因“差評和檢查結果不佳”而第二次這樣做。

即便如此,這個夏令營引起了私募股權投資者的注意。 “問題少年”行業蓬勃發展,學校、夏令營和治療中心共同賺取數十億美元。 2006年底,貝恩資本(Bain Capital)的子公司CRC Health Group花了將近3億美元收購了Aspen Education Group,後者經營野外療法項目和寄宿學校。 大約在那個時候,大衞説,Aspen派了一名員工參加了Shane的開放日,並很快提出了一個提議,推銷品牌夏令營在全國和國外,以及銷售飲食書籍和預包裝食品。 大衞説,這個提議最終達到了1000萬美元,但他拒絕了。 “那是我意識到這個夏令營對我來説非常重要的時刻之一,”他説。(當時的CRC Health Group主席兼首席執行官Barry Karlin説,他對談判有些模糊的記憶,但不記得談判進展到這一步。)

大衞決定自己走向全國,租用大學和私立學校的宿舍空間,在亞利桑那州、加利福尼亞州、喬治亞州、德克薩斯州和威斯康星州設立衞星營地。 他説,這些地方是盈利的。 然而,挑戰幾乎立即出現。 那時已經是項目主任的維德爾記得在三個不同時區管理員工時遇到困難。 孩子們在與足球運動員和啦啦隊員共享設施時也可能感到不舒服,這些人往往是在家裏欺負他們的人。 結果證明,Camp Shane不僅是一種感覺,也是一個地方:紐約州的Ferndale。

2011年,Kelsey Snelling。來源:Kelsey Snelling2011年春天,Kelsey Snelling是紐約州北部伊薩卡學院的一名即將畢業的大四學生,當時她的姐姐建議她找一個有趣的暑期工作。Snelling對Camp Shane提供的低工資並不在意:11周550美元,另外還有食宿,275美元的旅行津貼和275美元的完成獎金。“這將是一個鼓舞人心的夏天,”她記得當時的想法。

2011年,Kelsey Snelling。來源:Kelsey Snelling2011年春天,Kelsey Snelling是紐約州北部伊薩卡學院的一名即將畢業的大四學生,當時她的姐姐建議她找一個有趣的暑期工作。Snelling對Camp Shane提供的低工資並不在意:11周550美元,另外還有食宿,275美元的旅行津貼和275美元的完成獎金。“這將是一個鼓舞人心的夏天,”她記得當時的想法。

但是,母營地開始出現衰退的跡象。當Snelling抵達Ferndale時,她發現那裏一片狼藉。在開營日前,她擦桌子,掃地,清理一年前的垃圾。廁所堵塞,淋浴間沒有簾子。搬進去的那天下雨,屋頂漏水。她的工作是負責藝術和手工活動,但她大部分時間都在安慰孩子們。有一天,在短短几個小時內,她發現一個女孩承認自己割傷了,另一個在浴室裏嘔吐,還安慰一個失去“只有”10磅體重的哭泣的營員。“這是無休止的,”Snelling説。

Shane仍然遵循着卡路里剝奪的制度,但食物本身通常是廉價的加工食品,比如法式吐司條,熱狗和水牛城雞比薩。“如果他們沒有患上進食障礙,他們就會帶着它們離開,”Snelling説。她自己也養成了暴飲暴食的習慣,把自己鎖在小屋裏大吃薯片,奧利奧餅乾和燕麥棒,全部蘸着榛子醬。她把整個工資和更多的錢花在了額外的食物上。

兩名前輔導員回憶説,當David出現在營地時,他會戴着小丑帽,面帶微笑。根據當時的節目主任Amy Gerson的説法,第二年,一個男孩錯過了回家的航班,然後懇求她用化名寫積極的Yelp評論,因為男孩的父母發表了憤怒的報道後,他扣減了她的工資。另外,前輔導員Nelson Jancaterino説,David有時會要求他在附近的麥當勞寫出色的評論,這樣就無法追溯到Camp Shane的IP地址。(David表示他不記得男孩錯過了航班,“我絕對不會扣減任何人的工資。”他還表示他絕不會“向任何人施加壓力或付錢來寫評論。”)

隨着營地的解散,塞爾瑪·埃滕伯格的健康狀況在惡化。她仍然住在世紀村,由坦納和萊文照顧。大衞和萊斯利多年未與她交談。坦納説,塞爾瑪把他當作“孫子和好朋友”。他邀請她參加他兒子的成人禮。

2013年的尼爾森·詹卡特里諾(右四)。攝影師:來源:尼爾森·詹卡特里諾但坦納説,痴呆症正在產生影響。塞爾瑪曾經打電話給他抱怨她為拉里·金舉辦了一個生日派對,還有一千名客人現在不肯離開。為了安撫她,他換了鎖並給了她新鑰匙。

2013年的尼爾森·詹卡特里諾(右四)。攝影師:來源:尼爾森·詹卡特里諾但坦納説,痴呆症正在產生影響。塞爾瑪曾經打電話給他抱怨她為拉里·金舉辦了一個生日派對,還有一千名客人現在不肯離開。為了安撫她,他換了鎖並給了她新鑰匙。

他回憶説,有一天晚上,他去了塞爾瑪的公寓。當他宣佈即將離開時,她轉過身説:“我愛你。”

塞爾瑪的衰退持續下去,直到她停止進食。坦納説,他建議醫生不要給她安裝喂管。她於2012年8月10日,享年88歲去世。

坦納安排她被葬在紐約伊萬旁邊。葬禮只有少數人蔘加:坦納、他的孩子、一名護士和她的財務顧問明迪·貝克。坦納為她的墓碑寫下了銘文:“一位忠誠的妻子——她用自己的方式做到了。”

塞爾瑪的孩子們事後才得知她去世的消息。坦納沒有告訴他們,他説,考慮到彼此之間的積怨。“我覺得有點奇怪,”萊斯利説。“我很難過沒有被告知。”

在她的遺囑中,塞爾瑪寫道:“由於我和我的家人所知的原因,我沒有在這裏為我的孩子們提供任何福利。”她向阿米特兒童,一個受她的朋友哈蒂·薩姆喜愛的猶太慈善機構,捐贈了100萬美元。塞爾瑪將她剩下的大部分資產,超過760萬美元,用於建立塞爾瑪和伊萬·埃滕伯格基金會。它將有兩位執行董事,每年薪水10萬美元:萊文和坦納。

到了2014年,Camp Shane的入學人數正在減少。競爭對手不斷改進他們的服務,吹噓沙拉吧和閃亮的設施。許多當時的輔導員表示,維持Shane運營的唯一支撐是Greenwood,他擔任該營地的主任將近20年。但是一些員工覺得Greenwood與David存在分歧,賽季結束後他被解僱了。(關於這些事件,David只説,“我們對他非常慷慨”,而Greenwood的離開“與營地無關”)

自從90年代初期以來,David就沒有管理日常運營,但到了2015年,他重新掌管了營地。前輔導員Jancaterino回憶起他在那個夏天目睹的衰落是痛苦的。“這就像是看着你熱愛的東西在你面前死去,”他説。十年前,他曾是一個營員,當時Shane擠滿了孩子,他珍視這段經歷。現在,三分之二的小屋空着。“這真是一團糟。”

那個夏天的某個時候,情況確實如此。Jancaterino説,由於營地兩個污水系統泵中的一個已經壞了,一個歐洲營員插了一個設備到一個不匹配的插座裏,結果燒壞了另一個泵。午餐後,Jancaterino回到他的小屋,看到污水從門口湧出。一個維修工人查看了混亂的情況,笑了。“我的一天結束了,”他説着就離開了。

1985年的Lauren Berger Franklin。攝影師:來源:Lauren Berger Franklin一些前員工表示,有重大心理健康問題的孩子數量也開始增加。2014年的助理主輔導員Lauren Berger Franklin,80年代的長期營員,記得有女孩從餐廳偷塑料刀割腿。有一次,她不得不用金屬探測器搜查一個鋪位,找到一名女營員拿着剪刀威脅輔導員。她兩次不得不購買懷孕測試棒。(David不記得聽説過Berger Franklin遇到的問題。他稱污水事件是農村地區常見的“小事”,並表示後來花了大約40萬美元建造了一個新的污水系統。)

1985年的Lauren Berger Franklin。攝影師:來源:Lauren Berger Franklin一些前員工表示,有重大心理健康問題的孩子數量也開始增加。2014年的助理主輔導員Lauren Berger Franklin,80年代的長期營員,記得有女孩從餐廳偷塑料刀割腿。有一次,她不得不用金屬探測器搜查一個鋪位,找到一名女營員拿着剪刀威脅輔導員。她兩次不得不購買懷孕測試棒。(David不記得聽説過Berger Franklin遇到的問題。他稱污水事件是農村地區常見的“小事”,並表示後來花了大約40萬美元建造了一個新的污水系統。)

2017年夏天,在喬治亞州富蘭克林斯普林斯前哨發生了更為嚴重的問題。根據後來的民事訴訟,那裏的工作人員向一名15歲的自閉症男孩的父母保證,這名男孩因為焦慮而不願參加夜間露營,晚上會有一名輔導員在他的宿舍裏。但據稱,在男孩的第一個晚上,訴訟聲稱,宿舍裏沒有輔導員,一個體重比自閉症男孩重100磅的有行為問題的露營者強姦了這名男孩。他在整個夏天多次重複了這種侵害。受害者花了幾個月的時間才能説出這些侵害;在他説出之後,這名體重更重的男孩承認了對兒童二級殘忍的一項重罪。這起民事訴訟是由受害者的監護人針對大衞·艾滕伯格和沙恩營提起的,聲稱在侵害發生前,佐治亞州的員工曾警告大衞説該營地人手不足。大衞和沙恩營正在對抗這起訴訟;他表示自己當時不在喬治亞州,“當時沒有被告知任何事情”。

即使魔法般的感覺逐漸消退,沙恩營本身仍然有價值。隨着經濟蓬勃發展,上州的土地需求增加,一羣哈西德教投資者對弗恩代爾的財產提出了要約。2019年1月,大衞以637.5萬美元的價格出售了他母親半個世紀前花費5萬美元購買的財產。儘管塞爾瑪盡最大努力,他從她的遺產中賺了一大筆錢。

五月份,我給坦納打電話詢問塞爾瑪和歐文·艾滕伯格基金會的事情。他説他對此一無所知。“一切都捐給慈善機構了,”他説。“我沒有細節。” 這個答案令人困惑,因為作為聯合執行董事,他在基金會的IRS申報文件中到處都有他的名字。

我想知道塞爾瑪捐贈的760萬美元發生了什麼事,所以幾周後我飛到博卡拉頓,在一個海鮮餐廳和坦納共進午餐。他留着設計師鬍鬚,身材魁梧但不肥胖,穿着一件polo衫和一隻巨大的百年靈手錶。

根據公開記錄顯示,2012年塞爾瑪去世時,坦納破產了。他的前妻正在起訴他拖欠贍養費,他在與訴訟相關的財務聲明中表示,他作為一名人壽保險代理每年賺39000美元,現金儲蓄8500美元,欠IRS 122000美元。

成為基金會董事後,坦納和萊文管理其投資,並每年向數十家慈善機構撥款超過75萬美元,範圍從致力於兒童或猶太事業的機構到為殘疾人提供輔助猴子的組織,以及推廣男性乳腺癌意識的另一組織。坦納的Facebook動態充斥着高爾夫球和晚會的照片。他再婚了。產權記錄顯示,2016年12月,他以78萬美元購買了帕克蘭德的一處房產。

第二年,基金會向南佛羅里達的一家連鎖乾洗店Celebrity Cleaners貸款35萬美元,萊文是該店的註冊代理人。當我聯繫到該連鎖店的總裁兼首席執行官傑弗裏·卡恩時,他確認了這筆交易,但當我詢問這筆貸款是如何產生時,他變得不悦。“這不需要進一步的詢問或調查,”他説。

根據IRS記錄,該基金會最後一次提交其要求的年度披露表格是在2018年,當時其資產超過470萬美元。但它似乎仍然存在:2020年5月,它獲得了34229美元的薪資保護計劃貸款,列出了三名員工。

1972年左右在Camp Shane露營的人們。來源:Steven Hirsch在那之後的一個月,Elsie Sokol的外甥女Jeanne Sokol對Levine提起了一起民事訴訟。Jeanne聲稱,在2016年5月Elsie摔倒後,Levine,作為Elsie的委託人,阻止她與僅存的親戚聯繫,然後在她去世前不久,將她1200萬美元的財產轉移到了一個以她名字創建的基金會。Levine現在每年獲得10萬美元的報酬來管理那個基金會,最近該基金會向他的母校布萊恩特大學捐贈了100萬美元。學校的發言人拒絕置評,稱其遵守捐贈者保密政策。Levine正在對這起訴訟提出異議,拒絕就基金會或與Selma的關係性質發表評論。“至於這兩個基金會,你的露營故事與此無關,因此我不發表評論,”他在一封電子郵件中寫道。

1972年左右在Camp Shane露營的人們。來源:Steven Hirsch在那之後的一個月,Elsie Sokol的外甥女Jeanne Sokol對Levine提起了一起民事訴訟。Jeanne聲稱,在2016年5月Elsie摔倒後,Levine,作為Elsie的委託人,阻止她與僅存的親戚聯繫,然後在她去世前不久,將她1200萬美元的財產轉移到了一個以她名字創建的基金會。Levine現在每年獲得10萬美元的報酬來管理那個基金會,最近該基金會向他的母校布萊恩特大學捐贈了100萬美元。學校的發言人拒絕置評,稱其遵守捐贈者保密政策。Levine正在對這起訴訟提出異議,拒絕就基金會或與Selma的關係性質發表評論。“至於這兩個基金會,你的露營故事與此無關,因此我不發表評論,”他在一封電子郵件中寫道。

在與Tanner共進餐時,我提到了我所知道的Selma基金會,然後再次詢問他在她的遺產中的角色。他再次否認知道Selma的錢發生了什麼事。我告訴他我知道這個基金會,他回答説:“我與這個基金會沒有任何關係。”我打開一個文件夾,遞過去一份標明他是一名官員的税務文件。他盯着那一頁很長時間,彷彿在試圖認出自己的名字。

“聽着,我不知道具體細節,”最終Tanner説道。他告訴我他沒有提及自己在基金會中的角色,因為如果這一點被揭露出來,可能會引起他與前妻之間的問題。當我問起2018年基金會持有的470萬美元發生了什麼時,他説他不知道。

我們的餐點結束時,並沒有明確答案表明塞爾瑪的真實意願是否得以實現。幾天後,坦納開始從Facebook上刪除他在慈善高爾夫比賽中的照片。我後來聯繫他核實了他2012年財務記錄,他寫道:“關於你詢問的很多我沒有澄清的信息是完全錯誤的”,並補充説:“對此,我沒有進一步的評論。”

我去佛羅里達旅行兩個月後,我告訴大衞我瞭解到關於他母親遺產的情況。他聽到塞爾瑪去世時有這麼多錢,而坦納和萊文每年被支付10萬美元來管理基金會時感到震驚。“太可怕了,”他説。萊斯利更加接受。她珍視與母親斷絕聯繫所獲得的平靜勝過金錢。“我個人對馬克沒有任何成見,”她説。“我認為他把它看作是一個商機。他做了我們沒有做的事情。”

在紐約出售房產後,大衞繼續經營着Camp Shane,在康涅狄格州的一所私立學校裏運營。去年夏天因大流行病關閉,儘管面臨低入學率和新冠疫情帶來的挑戰,他仍在堅持。他還面臨着一場由塞思·克維特科提起的新訴訟,他是一名前夏令營者,稱自己在1985年開始時年僅12歲,在兩個夏天裏遭到了12歲左右的夏恩劇院導演的虐待。克維特科聲稱那名男子用食物來勾引他,然後進行口交和互相手淫,他指責夏令營疏忽。另一名前夏令營者隨後對Camp Shane提起訴訟,聲稱在1984年遭到同一導演的虐待,當時他也是12歲。夏令營正在對訴訟提出異議,大衞否認知道所謂的事件。多次嘗試通過與他相關的電話號碼和電子郵件地址聯繫該導演均未得到回覆。

今年夏天,大衞迎來了大約70名夏令營者。七月份,他通過FaceTime給我打電話,邀請孩子們過來談談他們玩得多開心。之後,我給他寄去了一些關於他與家人紵裂關係的書面問題。他花了一個早上試圖寫回答,但最終放棄了,又給我打了電話。他説他需要談談Selma。“真的,我們討厭她,”他告訴我。他花了一個多小時講述了他母親的折磨,他試圖與她和解,逃税案等等。他説Ziporah的父母在大屠殺中失去了大部分親戚。他説她想要的只是一個正常快樂的家庭。但她得到的是他的家庭。突然間,他開始哭泣。“對不起,”他説。“我快要崩潰了。”

大衞從來沒有超重過,但他似乎最終揭示了他與夏令營者們的共同之處。他們都有讓他們感到缺失的父母,那些用金錢和食物填補不了的心靈傷口。

接下來的一週,一切都崩潰了。對Camp Shane的防疫措施感到厭煩,輔導員們開始辭職。七月八日,一個州兒童虐待舉報熱線接到了關於該營地的投訴,促使康涅狄克州兒童早期辦公室展開調查。兩天後,一名8歲女孩在踢足球時摔斷了頭骨住院。再過三天,大衞宣佈提前關閉夏令營,告訴當地媒體和康涅狄克當局是因為人手短缺。他通知家長們他們有48小時時間接回孩子。憤怒的家長們開始聯繫律師,根據那名受傷女孩的母親説。早期辦公室的調查已經結束,夏令營自願放棄了運營許可證。經過53年,Camp Shane似乎終於真正結束了。

數十名前營員在校友Facebook羣中哀悼這一損失。“我心碎了,”長期擔任營員和輔導員的維德爾説。“為了某件事如此努力了這麼久,然後就這樣結束了。” 儘管存在種種問題,這個夏令營曾經促成了許多婚姻和終生友誼,並幫助許多孩子意識到他們並不孤單。

在那些對夏恩離開並不感到難過的人中,有前營員馬克·羅森伯格,他曾在88年策劃了“大型自動販賣機突襲事件”。他撫養着三個孩子,其中包括一個超重的兒子。多年來,羅森伯格向他的孩子們講述了關於夏令營夏恩的故事。去年秋天的一天,這個男孩看起來很沮喪。“爸爸?”他問。“你會送我去那個夏令營嗎?”

羅森伯格等待了多年,就為了有一個像這樣的時刻,這樣他就可以説出他希望自己的父母對他説過的話。他把手放在兒子的肩膀上。“送你離開會讓我太傷心了,”他説。“你對我來説太特別了。” 男孩微笑了。