世界各地的無車城市讓市民擺脱對汽車的依賴 - 彭博社

bloomberg

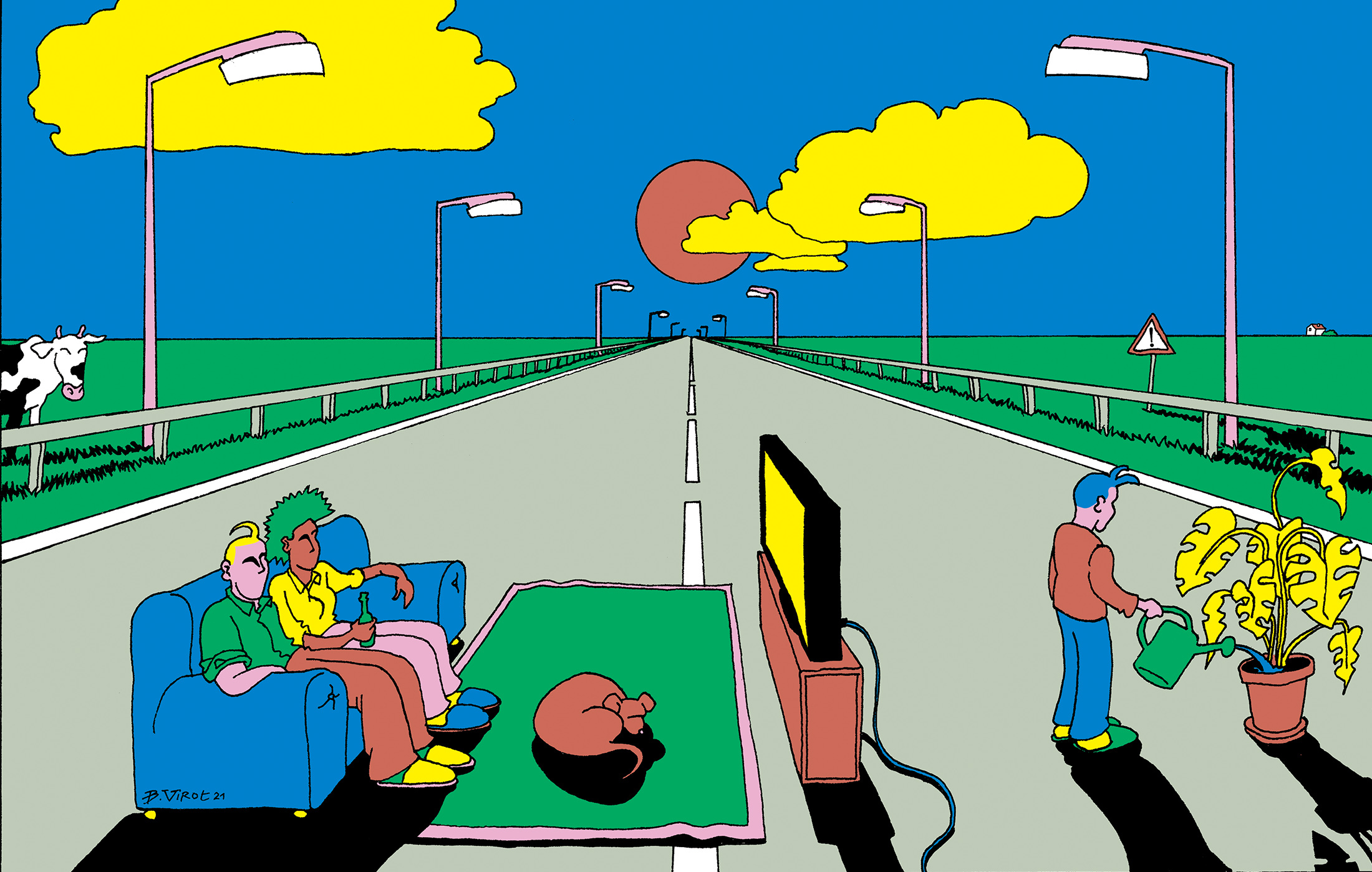

插圖:Baptiste Virot為彭博商業週刊繪製

插圖:Baptiste Virot為彭博商業週刊繪製

在米蘭疫情時代的公共倡議長列表中,重新設計西西里廣場似乎是一個讓人激動的奇怪選擇。去年秋天,這座小公園在幾周內建成,估計耗資2萬歐元(23,600美元)。這條土地曾經是繁忙的薩丁街和四條住宅街道的交匯處的右轉車道,每天早晨都擠滿了按喇叭的通勤者,每天下午都停滿了雙排停車接孩子放學的家長。現在,由於汽車被迫繞行廣場,米蘭眾多的交通噩夢之一已經變成了孩子們踢足球的地方,食品外賣騎手們騎在自行車上等待接單,以及附近公寓樓的居民在乒乓球桌上對決。

但人們卻為此激動不已。像西西里廣場這樣的疫情時代城市規劃項目,旨在減少交通擁堵併為在疫情期間被困在家中的居民提供更多公共空間,已經成為一個爭議焦點。在預定於十月舉行的選舉前夕,米蘭的右翼政黨正在利用這種疫情後生活方式變化作為一個楔形問題。

西西里廣場對車輛封閉引發了車迷和綠色空間愛好者之間的爭論。攝影師:Giulio Ghirardi為彭博商業週刊拍攝這些改變遠不及巴黎市長安妮·伊達爾戈(Anne Hidalgo)的“15分鐘城市”(旨在重新設計大都市,讓居民在15分鐘內步行即可得到所需的大部分東西)和巴塞羅那的超級街區那樣徹底。但在米蘭,汽車仍然統治着,而疫情時代對行人而非汽車的改變更為謹慎。即使是像創造西西里廣場的小型項目也在一些選民中培養了這樣一種看法,即政府正在對米蘭的汽車發動戰爭。

西西里廣場對車輛封閉引發了車迷和綠色空間愛好者之間的爭論。攝影師:Giulio Ghirardi為彭博商業週刊拍攝這些改變遠不及巴黎市長安妮·伊達爾戈(Anne Hidalgo)的“15分鐘城市”(旨在重新設計大都市,讓居民在15分鐘內步行即可得到所需的大部分東西)和巴塞羅那的超級街區那樣徹底。但在米蘭,汽車仍然統治着,而疫情時代對行人而非汽車的改變更為謹慎。即使是像創造西西里廣場的小型項目也在一些選民中培養了這樣一種看法,即政府正在對米蘭的汽車發動戰爭。

2015年,米蘭概述了一個旨在擺脱以汽車為中心的交通的城市規劃戰略,並隨着Covid-19帶來的對户外空間的迫切需求加速了這一轉變。市政廳打賭,像Piazza Sicilia這樣的小型、廉價的干預措施可以加速這一轉變,而無需進行宏偉的基礎設施項目。“Covid給了我們一個更強有力的理由來説,‘我們必須干預’,這使得加速成為可能,”米蘭的移動性和公共工程評估員、當地政府選舉成員Marco Granelli説道。Granelli所在的民主黨構成了米蘭執政的中左翼聯盟的基礎,該聯盟在2016年掌權,並在Covid開始肆虐意大利北部時執政。該聯盟因迅速建造了三十多個“戰術廣場”(如Piazza Sicilia)而贏得了國際讚譽。

但那是去年的事了。隨着口罩開始脱落,危機的緊迫性減輕,像戰術廣場這樣的舉措不再被視為簡單的危機應對措施。2021年,米蘭和其他城市的地方政府必須擁有他們真正正在做的事情:對城市景觀進行根本性重塑,進行自上而下的社會工程實驗,試圖永久地引導居民遠離汽車。官員們需要在爭取連任的同時做到這一點,因為大多數這樣的改變需要數年的時間。如果結果不能讓大多數米蘭人滿意,Granelli的黨就有被趕下台的風險,而他的接替者很可能會終結這個項目。Ipsos在八月中旬的民意調查顯示,一個反對右翼團體僅落後執政聯盟四個百分點。

“居民可能會害怕停車位被取消,限速降低—任何使駕駛變得不那麼吸引人的事情”

儘管米蘭的一些政客和司機抱怨該市的改革推進得太快,但在赫爾辛基東北方向1200英里處,人們擔心中心地區減少汽車數量的努力進行得太慢。這些變化源於一種希望 限制產生氣候變暖的排放,同時推動效率提升,簡單地讓赫爾辛基成為一個更宜居的地方。但是,相比米蘭交通不那麼擁堵,芬蘭人可以更慢慢地前進。

芬蘭首都制定了一個目標,即將自行車出行的份額從今天的約9%增加到2035年的20%(阿姆斯特丹目前為36%;倫敦為2%)。然而,為了實現這一目標,採取的更為漸進的方法並非總是出於選擇:直到去年,赫爾辛基才達到了自行車基礎設施的資金目標。但是,該市已經避免了米蘭和其他地方正在醖釀的衝突。十年前,赫爾辛基開始向哥本哈根尋求靈感,哥本哈根是城市騎行者的天堂。隨着赫爾辛基的發展,每年增加5000至8000名居民,對住房和將這些住房與城市其他地方聯繫起來的交通需求也在增加。“這是關於將騎行融入其中,而不是在有空間的地方建設自行車基礎設施,”該市的自行車協調員奧斯卡里·考平馬基説。

由於資金不足的轉型進展緩慢,對這些變化的不滿似乎主要是關於成長的煩惱,而不是對概念的拒絕。在經過多年緩慢而穩定的項目實施後,市長的政黨在六月贏得了連任,負責這些變化的副市長成為市議會中最受歡迎的候選人之一。

在整個歐洲,政策制定者開始質疑汽車和司機近一個世紀以來一直享受的免費乘車。從安特衞普到薩格勒布,政府已經啓動或加快了通過基礎設施升級、新法律和旨在支持其他交通方式的重新設計計劃,以大幅減少交通。他們清除了停車位,增設了自行車道,甚至在一些地區完全禁止汽車通行。歐洲自行車聯合會首席執行官吉爾·沃倫表示:“城市正在利用大流行病的機會加快他們想要的事情,也許以前沒有廣泛共識。”“居民可能會擔心停車位被取消,限速降低——任何使駕駛變得不那麼吸引人的事情。從人們那裏拿走東西往往會最讓他們惱火。”

結束汽車時代

在整個歐洲,各城市正在加大力度,使駕駛變得更加困難,並將街道開放給行人和自行車

數據:彭博社報道

然而,這些措施一旦獲得機會,就可能會受到極大的歡迎。阿姆斯特丹在上世紀70年代是一個戰場;現在這座城市有廣泛的自由度來抵制汽車,並正在清除1.1萬個停車位。今年6月,巴黎的伊達爾戈在快速增設了30英里的自行車道後以壓倒性優勢贏得了連任。20年前有一個提議要在西班牙蓬特韋德拉市中心禁止汽車,遭到了強烈反對,但實施該計劃的市長已連任四次,民意調查顯示當地居民對恢復原狀幾乎沒有興趣。

在米蘭,像西西里廣場這樣的簡單項目迅速展開,並立即受到歡迎,因為它們的明亮色彩和極簡設計在Instagram上表現出色。米蘭以風格和歷史而聞名——這裏既是達·芬奇的最後的晚餐的所在地,也是莫里齊奧·卡特蘭的*L.O.V.E.*的所在地,這是一座36英尺高的中指雕塑,位於證券交易所前面——米蘭成為了將悲劇轉化為機遇的模板。

插圖:Baptiste Virot for Bloomberg Businessweek儘管戰術廣場去年開始是為了幫助這座城市140萬被疫情摧殘的市民保持社交距離,但在2021年,它們更明顯地成為一種介紹米蘭人的手段,讓他們瞭解米蘭可能的樣子。這一策略是説服居民,Granelli 修改他們的道路並讓他們離開他們的汽車是可以接受的,儘管汽車仍然統治着米蘭的街道(有時還佔據人行道)。這座城市畢竟是阿爾法·羅密歐性感敞篷車的誕生地。傳奇的蒙扎賽車場距離這裏僅12英里。輪胎製造商倍耐力從市中心的一座摩天大樓運營。

插圖:Baptiste Virot for Bloomberg Businessweek儘管戰術廣場去年開始是為了幫助這座城市140萬被疫情摧殘的市民保持社交距離,但在2021年,它們更明顯地成為一種介紹米蘭人的手段,讓他們瞭解米蘭可能的樣子。這一策略是説服居民,Granelli 修改他們的道路並讓他們離開他們的汽車是可以接受的,儘管汽車仍然統治着米蘭的街道(有時還佔據人行道)。這座城市畢竟是阿爾法·羅密歐性感敞篷車的誕生地。傳奇的蒙扎賽車場距離這裏僅12英里。輪胎製造商倍耐力從市中心的一座摩天大樓運營。

但米蘭不僅僅是汽車之城。浪漫的木飾電車穿過歷史中心,延伸至郊區。意大利最大的自行車公司比安奇(Bianchi)於1885年在那裏成立。(比安奇曾經也製造汽車,但後來放棄了汽車,轉而專注於自行車。)人行友好的納維利(Navigli)沿着運河的咖啡館,如今在餐廳重新開放後人潮湧動。即使交通擁堵的洛雷託廣場曾經是步行區,但在1950年代,在獨裁者貝尼託·墨索里尼的屍體被懸掛在那裏讓每個人都可以唾棄十年後,它變成了一個四車道的環形交通圈,無法步行橫穿。“實驗有助於,”Granelli説。“它們讓市民避免從白變黑的即時變化。一點文化,一點市民參與,説‘讓我們嘗試做一些不是最終的事情’,讓他們領會積極的影響。”

Granelli的辦公室位於現代交通部總部的一個角落,這是米蘭為數不多讓騎自行車的人感到歡迎的地方之一。高高的、方方正正的建築入口處的一切都要求你走近它,而不是開車或打車到達。寬闊的人行道意味着你不能直接開到前門,一側被一排長長的自行車停車架佔據,Granelli説他的兩輪車就鎖在那裏——沒有提到米蘭很少有人騎自行車上下班。

Granelli知道戰術城市主義的成功將決定他幾周後是否還有工作。他的反對派也知道,他們正在努力解決這個問題。右翼政黨意大利兄弟的市議會候選人Andrea Sacchi説:“有一個被認為是綠色的大運動,但實際上並不是。”

作為摩托車賽事官員之子,Sacchi看起來像一個搖滾吉他手,為意大利汽車雜誌撰寫文章。他指出Granelli沒有城市規劃背景——這位交通局長以前是社會工作者——並稱戰術城市主義是對公共資金的挪用,指責Granelli推出廉價的小廣場來填補米蘭市預算,使用來自歐盟的疫情救助資金。“這就像綠色洗白,”Sacchi坐在西西里廣場的長椅上,用手示意那些種滿小樹的花槽。

Sacchi是一個懷疑氣候變化的人,堅稱汽車尾氣不會影響米蘭的空氣質量。在任何其他政治時代,他只會是另一個抱怨世界在他不知情的情況下發展的中年車迷。但現在,他被招募為意大利最快崛起的極右勢力米蘭分部的交通政策撰寫人。該組織的領袖喬爾賈·梅洛尼憑藉特朗普式的挑釁行為,瞄準移民、同性戀伴侶和意大利左翼,迅速崛起為全國知名人物。Sacchi稱將使疫情基礎設施永久化的舉措是左翼市政廳的意識形態權力控制。“你必須給人們自由選擇他們想要的移動方式,”他説。

俯瞰西西里廣場,他也注意到,嗯,實際上相當醜陋。他並沒有錯。

人們在西西里廣場享受無車的時刻。攝影師:朱利奧·吉拉爾迪(Giulio Ghirardi)為彭博商業週刊拍攝就職一年後,許多戰術廣場看起來有點破舊。西西里廣場擠滿了人,但在他們使用下已經開始破敗。在Instagram上引人注目的明亮、超現實的塗裝已經褪色,野餐桌搖搖欲墜。沿着薩丁尼亞大街的草地是斑駁的,不招人喜歡,顯然沒有澆水。乒乓球桌上的乒乓球經常飛到交通中或者彈入暗溝中。改造甚至沒有減少開車,薩奇聲稱。以前,家長“來了,停車,接孩子上學。現在他們仍然開車來,但他們停在街中間。”

人們在西西里廣場享受無車的時刻。攝影師:朱利奧·吉拉爾迪(Giulio Ghirardi)為彭博商業週刊拍攝就職一年後,許多戰術廣場看起來有點破舊。西西里廣場擠滿了人,但在他們使用下已經開始破敗。在Instagram上引人注目的明亮、超現實的塗裝已經褪色,野餐桌搖搖欲墜。沿着薩丁尼亞大街的草地是斑駁的,不招人喜歡,顯然沒有澆水。乒乓球桌上的乒乓球經常飛到交通中或者彈入暗溝中。改造甚至沒有減少開車,薩奇聲稱。以前,家長“來了,停車,接孩子上學。現在他們仍然開車來,但他們停在街中間。”

如果目標只是為了立足,那麼廣場顯然是成功的。但隨着新冠疫情淡出政策的刺激,戰術計劃的倉促實施——甚至微小的設計缺陷影響到像乒乓球彈跳方向這樣平凡的事情(將桌子旋轉90度基本上就解決了問題)——給了批評者一個機會。“我不反對這個願景,”米蘭汽車俱樂部主席、意大利最大的遊説團體之一的傑羅尼莫·拉魯薩(Geronimo La Russa)説。“我反對成為塔利班。強迫問題對我來説不行。”

對於格蘭內利來説,令人擔憂的跡象是,甚至一些本應是新冠變化的自然支持者也表達了失望之情。騎自行車的人對疫情期間大張旗鼓安裝的37英里自行車道並不感到滿意。與其將自行車與汽車分開,米蘭的車道只是在現有街道的一側劃了幾條線,讓騎車者暴露在大部分混亂的交通中。

“他們真的很糟糕,”來自Piazza Sicilia幾個街區外自行車店La Bicicletteria的經理Iosef Tilza説。他説米蘭人想騎車,估計他店鋪的銷售額在2020年意大利政府為自行車、電動自行車和電動滑板車提供超過2.15億歐元的補貼後增加了十倍。但所有這些新自行車仍然與米蘭的激進司機爭執。

如果Granelli面對像Tilza這樣的懷疑,他將很難説服米蘭其他人,讓他們相信Covid緊急車道是未來的重要組成部分。即使在Tilza店鋪前的寬闊大道上,騎自行車的人仍然暴露在飛馳而過的汽車之間。任何對騎車還不夠自信的人都不敢冒險進入下午的交通中,讓孩子們從學校騎車回家似乎非常不負責任,這是一場悲劇的邀請。“有時候你想問設計師,‘你是怎麼想出這個主意的?’”Tilza説。“‘你騎過自行車嗎?’不知道。”

“文化上確實存在抵制。我們必須讓市民理解變革的積極面”

赫爾辛基在十多年前開始了其出行方式轉型之路,花了整整五年時間以北歐人的細緻研究這個問題,甚至在發佈計劃之前。這種審慎的步伐讓一些人感到惱火,但通過不利用Covid來匆忙推動變革,市政官員們給了自己更多時間來贏得人們的支持。

從Vallila北部社區騎車進入市中心的騎行者可以享受長達一英里半的自行車專用道,寬8英尺,與車輛和行人的道路分開。南部路段從汽車那裏佔用了一條車道,交通攝像頭執行新的禁止通行規定。騎手們經過二手店、理髮店和民族雜貨店,這個地區正在從工人階級/移民向嬉皮士轉變。在新的自行車道旁邊擁有一家清真肉鋪的Osman Shakil説這種變化傷害了生意。“因為他們無法停車,所以進來的人更少了,”他説。“有其他地方有好停車位可以購物。”

赫爾辛基地區自行車協會的執行董事Henni Ahvenlampi經常聽到像Shakil這樣的抱怨。“問題在於中心沒有連續性,”她説。事實上,在Shakil的商店以北不到四分之一英里的地方,標誌着與市中心非官方邊界的一座橋附近,自行車手必須重新加入交通,因為車道需要更寬以容納轉彎的公交車。這讓人不太願意,不太安全,也不太鼓勵任何想要騎自行車上下班的人。

市政府正在調查是否可以將自行車道延伸到橋和向南,但即使這是可行的,工作也不會在三到四年內完成。這既是必要的,也是計劃的一部分。“經濟、設計、土地利用法規、消防法規——所有這些非常穩固的系統都通過汽車相互關聯,”阿姆斯特丹大學城市騎行研究所的代理主任Meredith Glaser説。“你不能指望一夜之間就顛覆一個世紀的系統。”

當這個擁有65萬人口的城市在2010年開始進行其移動轉型時,“人們認為騎自行車不是嚴肅的交通方式——比如,‘為什麼我們需要為穿萊卡褲的50多歲男性建設所有這些基礎設施呢?’”來自綠黨的副市長Anni Sinnemäki説。

首先,市政府進行了調查,以找出是什麼會激勵人們更多地騎自行車。他們監測了自行車流量,並分析了它如何以及為什麼發生變化。為了增加支持,他們計算了在自行車基礎設施上的投資回報(在健康效益和節省時間方面超過7比1)。2015年,在進行了四年多的研究後,該市發佈了一項騎行計劃,並在2019年進行了更新。

最後,一個系統的方法可能會使像Ahvenlampi這樣的倡導者和像Shakil這樣的懷疑者受益。一項又一項的研究表明,與駕車者相比,自行車騎行者實際上在當地企業花費更多,而企業主們高估了他們認為開車來到他們商店的顧客比例。在經過Shakil店鋪的一英里自行車道上,即使經過一年多的社交距離限制,也沒有一個空置的零售空間。

副市長Sinnemäki説,在赫爾辛基實施變革比其他地方更容易,因為公共交通被廣泛使用,芬蘭的汽車遊説團體並不特別強大——該國只有一個汽車工廠,僱傭不到5,000人,而意大利的汽車工業有25萬工人。

由於公共交通得到廣泛支持,減少汽車交通並不意味着讓每個人都騎自行車。赫爾辛基的自行車出行比例遠低於長期被視為自行車友好標準的阿姆斯特丹或哥本哈根。但私家車的份額也比這兩個城市小,公共交通填補了差距。畢竟,赫爾辛基是一個平均氣温在冰點左右,從12月到3月常年積雪覆蓋地面的地方——儘管該市正努力改善自行車道的冬季維護。市政廳每年在交通投資中只撥出2億歐元中的2千萬歐元用於自行車。然而,自行車工作得到芬蘭國家政府的支持,作為其氣候議程的一部分。

即使商業遊説團體也支持這一點,或者至少尚未被排斥。有人懷疑芬蘭人是否願意像丹麥人和荷蘭人那樣經常騎自行車購物,而不是每週或每兩週開車去超市大采購。赫爾辛基地區商會主任馬爾庫·拉赫蒂寧表示,由於市中心有一個工作的貨運港口,城市不能扼殺太多的汽車和卡車交通。“我們喜歡支持自行車,但市中心必須可達,”拉赫蒂寧説。“所有種類的物流鏈都需要被照顧,當騎車規則時,這種可能性就會減少。”

曾經是汽車通行的地方現在擺放着長椅。攝影師:Giulio Ghirardi for Bloomberg Businessweek如果赫爾辛基展示了緩慢、穩定變革的智慧,米蘭則提供了市政官員面對快速行動後果的例子。隨着疫情緩解,格蘭內利不再有豁免以危機響應為理由的奢侈。他必須説服米蘭人接受城市主義的修訂模式,推動他們朝着城市長期改造的方向發展。

曾經是汽車通行的地方現在擺放着長椅。攝影師:Giulio Ghirardi for Bloomberg Businessweek如果赫爾辛基展示了緩慢、穩定變革的智慧,米蘭則提供了市政官員面對快速行動後果的例子。隨着疫情緩解,格蘭內利不再有豁免以危機響應為理由的奢侈。他必須説服米蘭人接受城市主義的修訂模式,推動他們朝着城市長期改造的方向發展。

格蘭內利打賭,米蘭的新常態包括像西西里廣場、擴建的自行車道和減少汽車等想法,越多的人會來支持它們。“文化上確實存在抵制,”他説。“我們必須讓市民理解變革的積極面。”

問題在於 Covid 是否足夠改變了米蘭,還是像薩奇這樣的反對者能夠動員未完成轉變的挫折。格蘭內利知道,許多選民仍然會開車去投票站,而不是騎車或步行。“五年時間太短,無法完成我們的願景,”他説。然而,這是市政廳的任期長度。—與Alessio Perrone合作