建築教育進行了徹底改頭換面 - 彭博社

Zach Mortice

巴德學院新建築項目的學生展示了“住房正義地圖”,這是一個名為“住房與集體關懷”的課程項目。

巴德學院新建築項目的學生展示了“住房正義地圖”,這是一個名為“住房與集體關懷”的課程項目。

照片:巴德學院

在巴德學院的新建築項目,現在已經進入第四個學期,有很多“令人不安”和“不安定”(作為動詞使用)需要做。

在這裏,建築是一種批判方法,而不是致力於製造住所的職業。與其説是世界跨越性的創意願景,不如説其從業者更像是全球資源提取和財富整合鏈中備受困擾的職能人員,往往處於歷史的錯誤一邊。

這與大多數建築教育有所不同,那些學校旨在通過技術技能和藝術工藝的混合,主要以無政治色彩的方式培養出準備設計公寓、辦公室和學校的專業人士。巴德項目沒有獲得認證,也沒有專門引導學生獲得專業許可。相反,他們接受的培訓是要審問建築是如何實踐的以及它產生了什麼。該項目的目標,共同主任羅斯·埃克索·亞當斯表示,是灌輸“空間素養”。

這種非傳統的方法在巴德學院非常適用,這所位於紐約州安南代爾-哈德遜的小型文理學院以其非正統的教育理念而聞名。在那裏,學術進展更多地基於對廣度和深度之間的跨學科平衡,而不是線性地通過特定專業或領域的進展,給予學生在他們學習什麼上高度自由。

非專業的建築學位課程並不罕見,但將巴德的修正主義觀點作為課程核心的安排卻是不同尋常的。 亞當斯 和聯合主任 伊馮娜·桑託約-奧羅茲科 構建了這個課程,提出了一些基本問題。在一個建築師的修養言論在建築環境的可持續性與氣候變化的現實相沖突的世界中,建築師應該如何發揮作用 —— 這種衝突是由他們的建築物產生的 碳排放 所推動的?為什麼驅動極化的不平等在他們塑造的城市和城鎮的物理狀況中很少有更明顯的體現?

“每門課程都間接或直接涉及資本主義,”桑託約-奧羅茲科説。“每門課程在某種程度上都會了解階級意識、勞動力或建築如何在私人投資的金融調酒中扮演角色。”

巴德的建築學生創建了一個“移動參與站”,以徵求學生對學院的看法。照片:巴德學院這個課程的領導者們曾在學術界工作過(這對夫婦在 愛荷華州立大學 教授職位後來到巴德)並在高知名度的設計公司工作,比如 福斯特和合夥人 在英國以及 Productora DF 在墨西哥,他們對建築中的勞動方式有疑問。他們認為建築師主要是受懲罰性工時和低工資(至少與醫生和律師等專業學位持有者相比)所限制的僱員,而不是自由創意企業家 —— 這種觀點也被那些在高知名度公司 組織工會 的建築師所認同。

巴德的建築學生創建了一個“移動參與站”,以徵求學生對學院的看法。照片:巴德學院這個課程的領導者們曾在學術界工作過(這對夫婦在 愛荷華州立大學 教授職位後來到巴德)並在高知名度的設計公司工作,比如 福斯特和合夥人 在英國以及 Productora DF 在墨西哥,他們對建築中的勞動方式有疑問。他們認為建築師主要是受懲罰性工時和低工資(至少與醫生和律師等專業學位持有者相比)所限制的僱員,而不是自由創意企業家 —— 這種觀點也被那些在高知名度公司 組織工會 的建築師所認同。

建築學院,他們認為,通過將設計工作室的通宵達旦和對學生作品的無情批評奉為神物,如果不是必須的話,為此鋪平了道路,設計被視為一種不應該得到報酬的創造激情。桑託約-奧羅茲科説:“作為對照,‘我們正試圖降低全面的生產力期望’。”

該項目的領導者還強調了一個觀念,即設計建築是一個協作項目,儘管流行的神話是將公司所有者描繪成審美品牌的唯一作者:以這種方式歌頌個人的獨特天才可能會使學生相互隔離 —— 也會使他們與將要佔據他們建築物的公眾隔離。

但來自巴德的最重要的批評涉及建築師在哪些地方擁有最大的權力和機構來實現他們通過建立更美好的世界來使人類尊貴的自我宣稱目標的假設。

結束不是設計的地方是強制性的,因為正如一個教學大綱所説,“設計 —— 單獨 —— 不能帶來任何形式的正義。”

儘管它的經常高尚的修辭,建築跟隨金錢 —— 它是一個依賴私營部門的服務行業。想想紐約市“億萬富翁大道”上的超薄塔樓,都是由知名建築師設計的,經常被用作外國房地產投資的庇護所,而不是為人們所用。如果廣大羣眾需要的東西不符合這個底線(經濟適用房,學校,公園),建築師最終可能在延續不平等和危機中發揮重要作用,巴德的方法認為。

基本上,亞當斯説,該計劃旨在解開產生建築和城市的社會和經濟力量:“所有這些在[建築]背景下是如何運作的,為什麼我們沒有更多地談論它呢?”

託德·甘農,俄亥俄州立大學建築學項目主任,表示他支持亞當斯和桑託約-奧羅茲科提供的批判性方法,但他對指責“壞人”持謹慎態度,並預先確定批評的方向。甘農説:“我們看待問題的方式越多,就越好。如果你從馬克思主義的角度看待建築,你就會傾向於關注大規模經濟不平衡的問題。我們甚至在開始之前就知道壞人將是資本。”

巴德建築學生薩姆·麥克維克描述了傳統的、以專業為導向的課程和巴德之間的區別,稱之為“基於產品的系統”與“基於過程的系統”,他説。

但是巴德的課程並不僅僅是對建築業多變弱點的哀嘆。如果建築師僅通過在繪圖台上的工作來改善建成環境的能力有限,那麼他們在想象新世界方面的能力是無限的。最近的一門課程,名為《行星機構:建築作為虛構》,要求以“故意科幻的方式來設計空間”。在麥克維克的一個項目中,他推斷了巴德校園在氣候危機加劇的情況下可能會在100年後是什麼樣子。巴德課程的其他部分則集中關注塑造和設計世界的社會和文化因素。例如,學生們製作了一系列關於殖民主義如何破壞土著生活方式的慵懶而自信的播客。

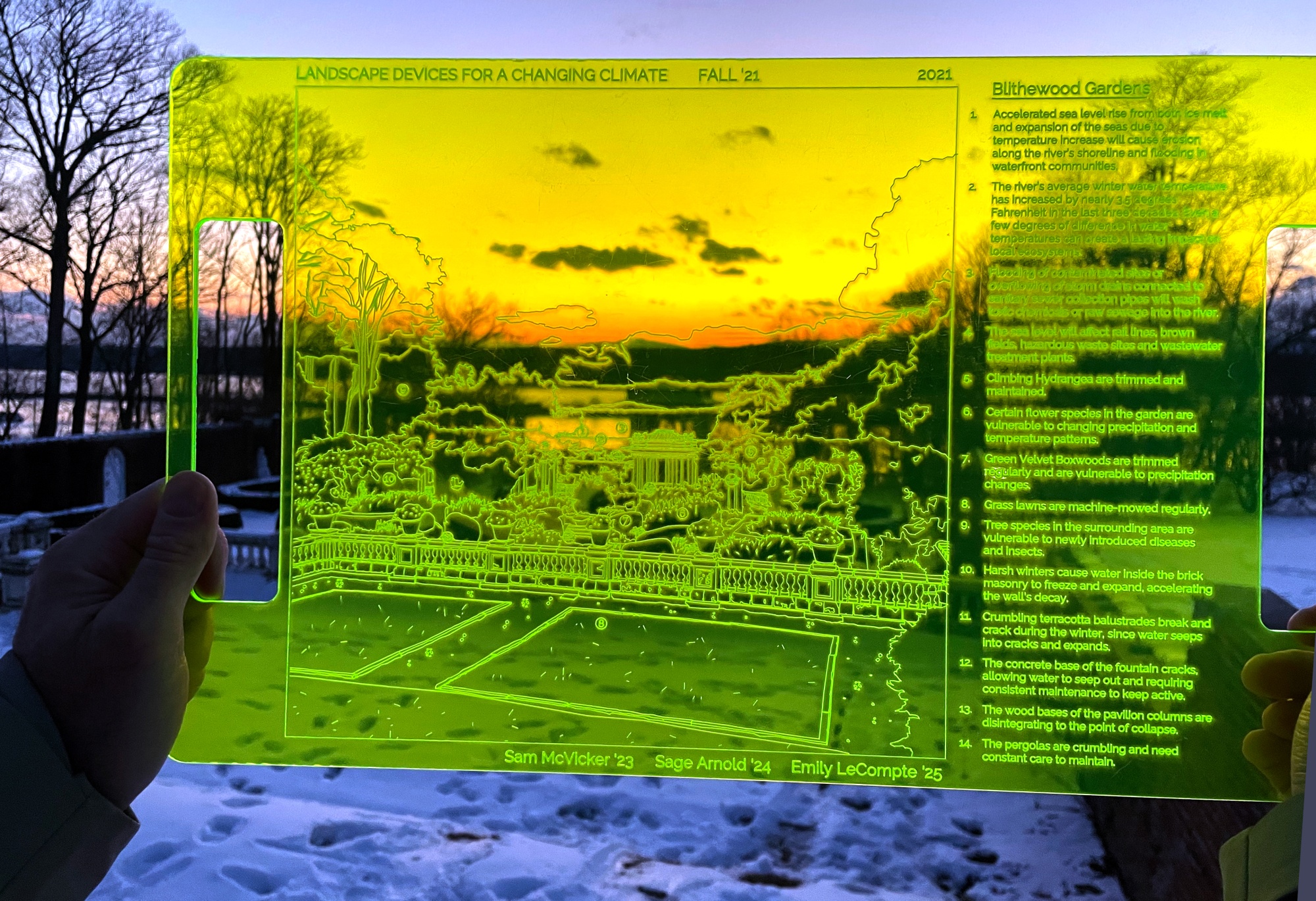

一位氣候變化課程的學生項目想象了校園景觀在全球變暖一個世紀後的變化。照片:巴德學院其他課程更加傳統。學生們設計了一個由自行車牽引的移動校園參與站,學生們可以在那裏分享他們對如何讓巴德更好的想法。一個設計工作室專注於將紐約哈德遜城旁邊的空置豪華辦公空間改建為公共住房,將這個練習框定為“現實主義、叛亂實踐,其中建築作為爭取住房正義的工具。”

一位氣候變化課程的學生項目想象了校園景觀在全球變暖一個世紀後的變化。照片:巴德學院其他課程更加傳統。學生們設計了一個由自行車牽引的移動校園參與站,學生們可以在那裏分享他們對如何讓巴德更好的想法。一個設計工作室專注於將紐約哈德遜城旁邊的空置豪華辦公空間改建為公共住房,將這個練習框定為“現實主義、叛亂實踐,其中建築作為爭取住房正義的工具。”

學生們的60%課程在建築學院之外,他們可能會參加亞當斯或桑託約-奧羅茲科的工作室,也可能參加人類學課程。學生們一直在與紐約附近金斯頓的無家可歸者合作,並與巴德的人權與藝術中心合作。

學生Sage Arnold通過技術劇院設計來到這個項目。“我學到了不僅僅是創造一個舞台劇,讓觀眾在這裏觀看錶演,還有更多事情可以做,而且有一種分離,”想要重新思考傳統的觀眾和表演者之間的等級關係。“我們可以融合這一切,一切都可以成為一種創造的體驗。我能夠更多地思考邊界如何運作。”

該程序的跨界結構“使我們能夠想象從空間開始但最終以政策和其他領域結束的提案”,Adams説。必須在設計之外結束,因為正如一個教學大綱所説,“設計本身不能帶來任何形式的正義。”

因此,巴德的方法對於特定建築風格的支持者之間的戰鬥並不怎麼重要,這是許多傳統學校的支柱:Adams認為形式主義圖案是“宣傳”,他説 —— 一種吸引和團結選民的方式。無論你是一個野獸派風格的粉絲,在混凝土堅實的板塊中看到了大社會自由主義的慈悲面容,還是一個崇拜前現代古典主義的保守派,形式和風格都是溝通工具,沒有一套審美屬性是固有特權的。

巴德將批評集中在將建築引入世界的力量上,而不是其形式外觀,但俄亥俄州立大學的甘農説,“批評的一個缺點是[它]是一種引發爭鬥的方式。有時候爭鬥是你需要的,但大多數時候不是。”對建築教育最有效的批判方法是“[尋找]替代二元思維”,他説。

但從安南代爾-昂德森傳來的緊迫感表明,Adams和Santoyo-Orozco認為沒有人在建築領域或其他任何地方能夠倖免於難。

“建築的默認實踐是,我們為一個給定的世界設計建築,”亞當斯説。“我們不考慮這一點。世界存在問題,也許我們通過氣候變化或不平等來表達這一點。建築總是被預先設定為最好的問題解決方式,或者大多數情況下是問題加劇。我們別無選擇,只能想象一個不同的世界,因為我們生活的世界正在垂死。”