幣安(BNB)首席執行官搬到迪拜,美國監管機構瞄準這家加密貨幣交易所 - 彭博社

Justina Lee, Max Chafkin

幣安首席執行官趙長鵬。

幣安首席執行官趙長鵬。

攝影師:勞拉·史蒂文斯,彭博商業週刊 插圖:利亞姆·科布

插圖:利亞姆·科布

(本故事最初發佈於2022年6月23日。 11月8日*,幣安宣佈收購FTX.com以幫助解決競爭對手交易所的流動性危機——這個提議* 在第二天被撤回了。)

在今年年初的頭幾個月——當購買以狗梗命名的數字代幣仍被視為至少在一些最前衞的圈子裏參與金融光明未來的一種完全合理的方式時——加密貨幣交易所幣安推廣了一種新的、低風險的參與方式。它敦促其客户投資於一種名為 TerraUSD的東西。這種代幣在行業中被稱為“穩定幣”,是一種類似儲蓄賬户的加密貨幣,承諾始終價值為1美元。幣安告訴那些使用其服務購買、出售和投資各種加密貨幣的客户,這種特殊的穩定幣提供了一些特別之處:幾乎20%的年回報率的承諾。幣安向客户建議,TerraUSD既可以是“安全”的,又可以是“高收益”的。

聽這個故事

正如加密貨幣愛好者所熟知的,以及任何習慣於正常金融規則的人可能猜到的,Terra最終被證明既不安全也不高收益。評論家稱這種硬幣是一個龐氏騙局,這是導致 Bitcoin價格暴跌,並導致整個行業的公司匆忙裁員和凍結客户提款的崩潰的開始。比特幣從11月的高峯下跌了近70%,整個行業將這一下跌稱為加密冬季。

刊登在Bloomberg Businessweek,2022年6月27日。 立即訂閲。攝影師:勞拉·史蒂文斯為彭博商業週刊拍攝這對於被狂熱情緒席捲的投資者以及幣安本身來説都是個壞消息。5月16日,首席執行官趙長鵬披露了幣安自己與Terra相關的損失的程度。公司的股份曾價值16億美元,但現在幾乎等於零。趙並沒有關注或發出任何警告。“所以,關於我有幾件事情,”他在當天的一次採訪中説。“我並不是很在乎錢。”

刊登在Bloomberg Businessweek,2022年6月27日。 立即訂閲。攝影師:勞拉·史蒂文斯為彭博商業週刊拍攝這對於被狂熱情緒席捲的投資者以及幣安本身來説都是個壞消息。5月16日,首席執行官趙長鵬披露了幣安自己與Terra相關的損失的程度。公司的股份曾價值16億美元,但現在幾乎等於零。趙並沒有關注或發出任何警告。“所以,關於我有幾件事情,”他在當天的一次採訪中説。“我並不是很在乎錢。”

這番評論是在他在迪拜四季酒店的法國餐廳喝着一杯價值14美元的橙汁時發表的,很難相信,因為這是來自一個完全關乎金錢的行業中最富有的人。趙身材苗條,光頭,聲音柔和,衣櫃似乎只有黑色幣安襯衫。他也有點神秘。根據不同的説法,他要麼是a)正在開創一個革命性的系統,其中一羣垂直整合的數字貨幣巨頭,包括幣安和競爭對手如FTX,將取代不僅是世界的股票交易所,還有整個全球金融秩序,要麼是b)在經營世界上最大的無牌照賭場。

一月份時,趙先生——對於加密貨幣行業熟悉的人來説,他曾是世界上十大最富有的人之一,至少在紙面上是如此。隨着比特幣價格的下跌,他的淨資產也一同暴跌,從960億美元跌至110億美元,根據彭博億萬富翁指數。儘管如此,幣安仍然是加密貨幣領域最大的公司,處理的交易量比接下來的四家交易所加起來還要多。每天在這個平台上交易的金額超過500億美元,通常收取0.1%的手續費。實際上,這意味着趙先生,作為公司最大的股東,無論客户是買入還是賣出,都能賺錢。他説:“實際上,讓我驚訝的是這種韌性。”,指的是泰瑞亞的崩潰。“沒有緊急援助。沒有中央銀行。沒有政府幹預。”市場崩盤正在繼續,但在趙先生看來,並沒有太多值得關注的地方。他説,這個行業正在前進。

趙先生去年年底搬到了迪拜。這座未來主義的沙漠城市——外國人口比本地人口多9比1,遊客們在110華氏度的高温下在室內滑雪,任何地方感都早已被其石油富裕鄰國帶來的巨大財富所掩蓋——對於一個有時看起來像一個沒有國家的人來説,這是一個合適的地方。趙先生是一個出生在中國的加拿大公民,12歲移民到温哥華,在蒙特利爾的麥吉爾大學獲得計算機科學學位,他的成年生活中一直在世界各地周遊,很少在一個地方停留超過幾年。

二十多歲時,他為東京證券交易所編寫代碼。然後在紐約的彭博有限合夥公司(出版本雜誌)工作。然後前往上海,在那裏他共同創立了一家為高頻交易員開發軟件的公司,然後在2017年創立了幣安。但同年中國政府禁止了加密貨幣交易所,於是他開始尋找一個不會試圖驅逐他的公司或因出售未註冊證券而對他處以罰款的司法管轄區。“我一直生活在兩隻行李箱裏,”他説。“實際上,是一個大行李箱和一個小行李箱。”

在迪拜,他終於感到像家一樣。他買了一套公寓,買了一輛小型貨車,搬了家當,租了一個辦公室,作為幣安新階段的一部分,他描述這一階段為“基本上是房間裏的成年人”。他指出,45歲的他比大多數加密創業者年長至少十年,並誇耀與阿聯酋政府的密切關係。他説,加密比批評者意識到的要穩健得多,而幣安將成為證明這一點的公司。“我們有1.2億用户信任我們管理他們的積蓄,”他説。“我們保護我們的用户。我們與政府和監管機構溝通。你知道,我們是穩定的人。”

這是一個大膽的説法。洗錢、欺詐和黑客活動一直是該行業歷史的一部分,即使是最受尊敬的加密項目,在非激光眼人士看來,也似乎帶着一絲可疑。但在幣安,可疑性具有一定的完整性。該公司目前是幾乎所有主要美國金融監管機構——司法部、商品期貨交易委員會、國內税務局和證券交易委員會——以及世界其他地方調查的目標。幣安將這些調查描述為與政府進行的善意談判的一部分,在其看來,政府只是不知道如何看待加密貨幣。但監管機構是否真的這樣看待,目前還不清楚。

幣安的歷史根據法庭文件、公司文件和對40多名現任和前任員工以及商業夥伴的採訪而重述,通過提供對較小數字代幣的無監管投注,其中一些被稱為垃圾幣,幣安變得龐大。(其中最知名的,狗狗幣最初是作為一個笑話開始的,現在市值達到80億美元。)從那裏,幣安擴展到與這些代幣價值相關的高槓杆金融產品。這些衍生品在許多司法管轄區是非法的,但這並沒有影響幣安,因為它並沒有設在任何司法管轄區。多年來,批評者一直警告可能存在的漏洞,這可能使犯罪分子和洗錢者能夠通過交易所轉移資金。今年6月,路透社報道,幣安被用來洗錢至少235億美元,其中包括來自暗網毒品市場、朝鮮黑客組織和普通騙子的資金。

幣安在現貨加密貨幣市場的份額

來源:CryptoCompare

幣安表示這些説法是誤導性的,並指出擁有一個由來自美國、英國和歐洲的前高級執法官員組成的120人安全和調查團隊。就趙長鵬而言,幣安僅僅是作為一個離岸交易所運營,讓人想起要麼是一個現代的開曼羣島銀行,要麼是一個不那麼令人愉快的海盜共和國,這個無法無天的偽政府在18世紀初控制了西印度羣島的貿易。無論哪種方式——趙長鵬更希望是開曼羣島的類比——他説那些日子已經結束了。“辦公室、總部、母公司——一開始,我們告訴他們我們沒有這些,當然他們都很生氣,”他提到監管機構的問題時説。“所以在過去的一年裏,我們把這一切都建立起來了。”

在多年來不斷挑戰法律界限之後,趙長鵬尋求調和,這是許多科技顛覆者中流行的做法,包括 Airbnb、 Uber和 PayPal:儘可能地忽視政府的要求。然後,當你足夠強大時,與這些政府合作鎖定市場份額。但是加密貨幣交易所現在與全球金融的許多方面緊密相連,監管機構已經表明他們希望對他們認為是最糟糕的行為者進行示範,這導致了一個可能具有史詩般規模的對抗。當一切結束時,趙長鵬可能會面臨刑事起訴。或者他可能成為世界上最富有的人。

“作為一名記者,你可以寫兩個非常不同的敍述,對吧?你可以説,‘這個傢伙逃進了一家餐廳’,或者你可以説,‘這個傢伙慢慢走進餐廳,享受陽光的美景’”

幣安一直以去中心化公司的形象示人——如果“公司”甚至是趙長鵬正在建立的正確術語的話。從法律上講,一個名為開曼羣島公司的實體名為幣安控股有限公司擁有其商標(比如趙長鵬右臂上的紋身)。該實體的所有權從未被披露。趙長鵬是幣安資本管理的唯一所有者,該公司在英屬維爾京羣島註冊,以4億美元的價格收購了加密數據網站CoinMarketCap,併為一家計劃將福布斯公開上市的公司投資了2億美元。許多幣安的運營,比如在馬耳他、新加坡、愛爾蘭、法國和意大利的運營,也完全由趙長鵬直接或通過他控制的實體擁有,根據公司文件。大多數在幣安上的交易都通過旗艦交易所幣安.com進行,該交易所位於誰知道的地方,由誰知道的人擁有。

當交易者註冊幣安賬户時,他們同意與“運營幣安的各方”做生意,使用條款説,這些各方可能隨時更改。“似乎幣安平台並不歸任何公司或其他法律實體所有,”一名律師在一份備忘錄中寫道,該備忘錄由彭博商業週刊獲得,針對一位聲稱在交易一種鮮為人知的穩定幣時損失了120萬美元的客户。該客户放棄了,但其他試圖起訴幣安的人已經列舉了一長串公司和高管。

趙先生在接受中國媒體採訪時表示,他只是為了外界而使用“公司”這個詞。在他看來,幣安是一個“組織”。員工被稱為“團隊成員”。不管怎樣,幣安似乎沒有傳統的股東結構或董事會。趙先生遵循加密貨幣思想,表示他喜歡圍繞區塊鏈的不可變邏輯形成的無領導運動。但是當涉及到幣安時,前員工和投資者表示,控制幣安的只有趙先生一個人。“歸根結底,他是控股公司,”一位前高管説,像本文中其他被引用的人一樣,請求匿名以避免惹怒趙先生。

對於大多數幣安的投資者來説,這些都不重要。他們在趙先生的交易所中的股份並不來自股權——幣安似乎幾乎沒有外部股東——而是通過其代幣BNB。如今,這些代幣每個約價值220美元,隱含總市值約為360億美元,但幣安在2017年首次以每個15美分的價格出售它們,作為ICO的一部分——ICO是首次代幣發行的縮寫,是對首次公開發行的無監管加密貨幣版本。幣安的投資者招股説明書宣稱:“區塊鏈沒有邊界。”

在公司早期,任何想在幣安交易的人——不像在受監管的交易所如 Coinbase——首先必須獲得比特幣。他們可以從銀行賬户轉賬到受監管的交易所,然後再將資金髮送到幣安,或者可以繞開銀行系統,比如通過出售某物品換取加密貨幣(二手車,阿片類藥物),或者從其他熱衷者那裏購買加密貨幣並用現金支付。幣安.com允許幾乎任何地方的任何人只需提供基本個人信息和電子郵件地址就可以開設賬户——沒有證明他們是誰的證明。如今,未經驗證的賬户用户無法做太多事情,但多年來他們被允許每天提取兩個比特幣,價值高達12萬美元,直到2021年政策改變。公司將最大限額降至0.06比特幣,或者約為每天1200美元的價格。“我們可能是最早在180個國家同時增長的公司之一,”趙先生現在説——換句話説,幾乎所有國家。“我們的用户遍佈各地。我們的團隊遍佈各地。”

但到處並不意味着無處。趙自己曾經是一個遊牧民,他在世界各地的酒店房間、租賃公寓和度假勝地工作,通過短信、電子郵件和視頻通話與員工溝通。但據前員工稱,幣安也有一個秘密的辦公基地。這不僅不方便,因為這違背了公司宣稱的去中心化“組織”的理念,而且因為這個辦公基地恰好位於加密貨幣被禁止的中國。因此,即使北京關閉了競爭對手的交易所,超過100名幣安員工每天仍然報到上海黃浦區的一個辦公室,他們坐在傳統的工作站上,桌子上放着雙語名片。他們被聘用並申請商務簽證時使用的是一個公司化名“瑞卻文化發展”,他們説,他們被敦促小心在公共場合穿公司服裝,並避免告訴任何人他們在哪裏工作。

然後,在2019年11月,他們被告知收拾行李離開辦公場所。他們整理了電腦、桌上玩具和其他小擺件。一些人把名片揉成一團,然後在浴室的水池下衝水,使它們無法閲讀,據當時在場的幾個人説。他們被重新分配到上海各處的共享辦公空間,或者像趙一樣出國。

當加密貨幣新聞網站Block報道稱,黃浦辦公室曾是中國打擊加密貨幣的一部分的“警察突襲”對象時,趙予以否認。他聲稱,不僅沒有突襲,而且他聲稱,上海根本沒有幣安辦公室。“沒有警察,沒有突襲,沒有辦公室,”他在推特上寫道。他將Block的報道稱為“FUD”,這是加密貨幣圈中用來描述任何被認為對比特幣的看法不利的新聞的蔑稱,代表“恐懼、不確定性和懷疑”。他補充説:“我們將提起訴訟。”Block更新了報道,澄清了“突襲”一詞的爭議,但其餘內容仍然堅定。

趙並沒有起訴。在迪拜四季酒店的採訪中,他也沒有否認上海辦公室的存在。“有一些政府官員訪問了辦公室,”他説。“甚至不是監管者。他只是一個政府官員。”然後他開始批評媒體。“作為記者,你可以寫兩種截然不同的敍述,對吧?”他繼續説,帶着一絲陰謀的微笑。“你可以説,‘這個傢伙逃進了餐廳’,或者你可以説,‘這個傢伙慢慢走進餐廳,享受陽光的美景。’”

他停頓了一下,看了看周圍,彷彿在表明他的偏好。我們在一個完全空蕩蕩的房間裏,已經得到趙的保安的核準。窗户透進了陽光。他繼續説:“周圍有很多基於非常不準確信息的敍述。”

加密貨幣行業一直對敍述有所追求。比特幣支持者長期以來一直指出,國家貨幣基本上只是基於集體信仰和政府法令,是“法定貨幣”中的“法定”。但是,儘管美元受益於廣泛的一致意見,即它將在一定程度上保持其價值,加密貨幣的傳播是因為信徒之間共同堅信它們將大幅上漲,而幾乎不考慮它們的固有用途。“為什麼?我不知道該死的為什麼。可能是一個龐氏騙局,”體育媒體企業家戴夫·波特諾伊説道,他曾短暫地擔任迷因股票投資者的吉祥物,當描述一筆投資一個不在幣安交易的鮮為人知代幣時。“如果這是一個龐氏騙局,那就從底層開始吧。”

幣安,一位使用該交易所的交易員稱其為“一個巨大的垃圾幣賭場”。這位交易員要求匿名,因為他擔心幣安可能會報復並凍結他的賬户,他表示趙長鵬應該得到讚揚,因為他意識到加密貨幣吸引人的一個重要原因是純粹的投機。這位交易員表示,幣安一直傳達的信息是“去買你的狗狗幣然後發財”。幣安發言人Jessica Jung指出,一些加密貨幣交易所提供的代幣甚至比幣安還多,公司採用“嚴格的流程”來審核其上市代幣。她表示,在Terra崩潰後,幣安開始評估代幣的宣傳方式。

儘管如此,幣安對垃圾幣的處理方式在公司早期成為了一個關鍵的區別因素:與美國大型交易所Coinbase只提供三種代幣不同,幣安銷售了100多種。它們被像蛋白質奶昔一樣兜售,通過多層次營銷風格的推薦計劃,推薦者可以獲得交易費的一部分。幣安舉辦比賽,交易量最高的用户有機會贏得獎品,包括蘭博基尼和瑪莎拉蒂,同時志願者,被稱為幣安天使,在Telegram聊天中宣傳公司,並舉辦線下活動傳播將資金投入加密貨幣的智慧。幣安表示,天使們是無償工作的,他們的動機不是為了發財,而是出於對加密貨幣社區的熱愛。公司聯合創始人何一表示:“他們就像神父”,她曾是一名電視主持人,現在改頭換面成為了加密貨幣影響者,目前擔任公司的首席營銷官。

他,在巴黎舊證券交易所附近。攝影師:勞拉·史蒂文斯,彭博商業週刊儘管在ICO中聲稱幣安將成為一個“純粹的加密貨幣”交易所,但趙長鵬似乎從一開始就懷有更廣泛的野心。一位前產品經理回憶起在2017年的一次面試中被告知,幣安將尋求主導不僅是加密貨幣交易所市場,還有像納斯達克這樣的證券交易所。為了做到這一點,它需要為那些尚未擁有加密貨幣的客户提供服務,這意味着需要處理銀行系統和監管。“早期的加密貨幣採用者,他們可以接受離岸的,”趙長鵬在迪拜四季酒店説。“但其他人是普通用户。他們可能更喜歡一個受監管的交易所。”

他,在巴黎舊證券交易所附近。攝影師:勞拉·史蒂文斯,彭博商業週刊儘管在ICO中聲稱幣安將成為一個“純粹的加密貨幣”交易所,但趙長鵬似乎從一開始就懷有更廣泛的野心。一位前產品經理回憶起在2017年的一次面試中被告知,幣安將尋求主導不僅是加密貨幣交易所市場,還有像納斯達克這樣的證券交易所。為了做到這一點,它需要為那些尚未擁有加密貨幣的客户提供服務,這意味着需要處理銀行系統和監管。“早期的加密貨幣採用者,他們可以接受離岸的,”趙長鵬在迪拜四季酒店説。“但其他人是普通用户。他們可能更喜歡一個受監管的交易所。”

其他加密貨幣交易所也做出了類似的考量,但是,儘管Coinbase制定了似乎旨在避開美國監管機構的政策,比如要求用户出示政府身份證件,幣安採取了一種符合其更自由主義精神的方法。Binance.com將保持為一個不受監管的交易所,但公司也將努力建立受監管的本地交易所,用户可以在那裏用美元或其他國家貨幣購買加密貨幣。

幣安爭取了日本、馬耳他和新加坡的政府,這些國家最終都禁止其開展業務,而其他地方的監管機構——包括荷蘭、南非、泰國,甚至開曼羣島——警告稱該交易所不被允許在當地運營。趙長鵬將這些失敗描述為挫折,是一個“看多個地方,試圖找出哪個對加密貨幣更有利的過程的一部分。”

英國的情況更加混亂,在那裏有兩家競爭的幣安運營部門——前員工表示,這是一種零散的商業策略的標誌,助長了激烈的內部對抗。這兩家子公司幾乎沒有聯繫,以至於其中一家的一名高管説,他只有在被祝賀僱傭了一個從未見過的人時才發現了另一家。幣安的Jung表示,英國團隊是合作的。“這不是零散的,”她説,談到公司的策略。“這是有目的的。”2021年6月,英國金融行為監管局下令其中一家子公司幣安市場有限公司停止任何“受監管的活動”,並在其網站上顯示通知,表明其未獲授權在該國開展業務。宣佈幣安“無法有效監管”。幣安在其英國網站上顯示了通知,但幣安.com 仍對該國的交易者開放,因為從法律上講,它與受到指責的英國子公司無關。

2019年,趙長鵬成立了幣安美國,他表示該公司將是完全獨立的,並尋求通過限制對風險較高的產品的訪問來遵守美國法律。但是在2020年,《福布斯》 報道稱其已獲得一份泄露文件,描述了一項擬議的“誘騙和轉移”策略,其中幣安美國將是一個旨在轉移對主要交易所的關注的詭計。幣安表示該提議被歪曲,並以誹謗罪起訴,著名律師查爾斯·哈德(Charles Harder)代表彼得·蒂爾(Peter Thiel)領導此案。

福布斯支持其報道,並且幣安最終撤回了訴訟。“這篇文章是不準確的,”趙長鵬在迪拜説道,儘管他補充説,這場爭議並沒有影響他決定向該雜誌投資2億美元的決定,並且他不會干涉編輯事務。當被問及文章中哪裏不準確時,他説他不確定。趙長鵬多年來沒有去過美國,有人認為這是承認他可能會被逮捕的跡象。他説這並非如此;他只是避免去那個國家以免引發衝突。“我認為我完全可以進入美國,沒有問題,”他説。“但我不想讓人覺得我們在那裏試圖招攬用户。”當他在美國會議上發言時,他通過Zoom進行。

幣安現在成為SEC調查的對象,調查涉及2017年ICO期間可能出售未註冊證券以及內幕交易。該機構還就全球交易所與美國分部之間的關係向幣安提出了問題。華盛頓專注於加密貨幣的遊説公司 Rulon & White Governance Strategies的管理合夥人託德·懷特表示,這些調查是趙長鵬未認真對待合規性的結果。“他們只是在全球範圍內創建交易所,”懷特説。“我理解你在努力構建某些東西,但反洗錢規則很重要。”

懷特表示,他在2018年的一次會議上敦促幣安高管更加認真對待合規性,但遭到拒絕。“他們非常不屑一顧,”他説。“模糊不清是一種戰略選擇。你不能起訴一個雲。”幣安對這一説法提出異議,並表示他們認真對待合規性。

幣安試圖向監管機構解釋,為什麼一個龐大的、無監管的加密貨幣交易所並不是什麼大不了的事。但趙長鵬已經意識到,正如他所説的那樣,“我們不會教育他們,改變他們的想法。對我們來説更容易改變,而不是讓他們改變。”

具有諷刺意味的是,作為一個建立在對華爾街懷疑之上的公司,幣安比最大的金融機構甚至更為中心化。今天,它同時是一個交易所、經紀公司、儲蓄銀行、風險投資者、數據提供商和“垃圾幣賭場”運營商。換句話説,它是納斯達克、查爾斯·施瓦布、美國銀行、安德烈森·霍洛維茨、晨星和凱撒宮的綜合體。趙長鵬的加密組織“在垂直整合方面的程度,是你絕不會允許傳統金融機構做的”,區塊鏈公司ConSensys Software Inc.的經濟學家Lex Sokolin説。

趙長鵬在巴黎秀幣安紋身。攝影師:勞拉·史蒂文斯,為彭博商業週刊拍攝幣安的商業模式簡而言之,充滿了潛在的利益衝突。例如,考慮到其規模,一種加密貨幣在其交易所上市通常會導致該幣種價格飆升,而在幣安上市前會出現交易活動的激增,這導致一些批評者懷疑內幕交易。幣安女發言人鄭説,員工必須遵守禁止短期交易的“嚴格道德準則”。她表示,公司會解僱任何被發現違反該政策的人。

趙長鵬在巴黎秀幣安紋身。攝影師:勞拉·史蒂文斯,為彭博商業週刊拍攝幣安的商業模式簡而言之,充滿了潛在的利益衝突。例如,考慮到其規模,一種加密貨幣在其交易所上市通常會導致該幣種價格飆升,而在幣安上市前會出現交易活動的激增,這導致一些批評者懷疑內幕交易。幣安女發言人鄭説,員工必須遵守禁止短期交易的“嚴格道德準則”。她表示,公司會解僱任何被發現違反該政策的人。

這家公司在加密交易員中很受歡迎,但其歷史包括停機、提現凍結,以及至少一次黑客攻擊。即使幣安和競爭對手加密交易所不斷發展壯大,它們仍然以違反旨在保護消費者的監管規定的方式運作,前美國證券交易委員會互聯網執法辦公室主任約翰·裏德·斯塔克表示。他説:“他們完全沒有受託人基礎設施,沒有消費者保護,沒有監督——完全可以自由做自己和我。”“這不是你在處理財務時想要的。”

在迪拜,趙指出,對幣安的許多批評同樣適用於該公司的競爭對手。許多加密交易所被指控犯有罪行或證券違規行為,即使是業已建立的競爭對手也遇到了監管問題。FTX聯合創始人兼趙的競爭對手山姆·班克曼-弗裏德利用他的財富和媒體智慧向民主黨政客捐贈了鉅額資金,並招募了湯姆·布雷迪、吉賽爾·邦辰和斯蒂芬·庫裏的支持,但FTX也在税收避税天堂之間徘徊。(目前總部設在巴哈馬。)與此同時,Coinbase在早期採取保守的方式後,現在擁抱了“垃圾幣”,現在列出了100多種代幣,包括狗狗幣和幣安犬等一種既像狗狗幣又像真正投資機會的貨幣,這在炒作週期中既是一種元笑話,又是一種真正的投資機會。Coinbase的網站包括指南,其中解釋瞭如何投資於一個槓桿垃圾幣指數,其股票代碼是“Bullshit”。(幣安也有類似的指南。)Bullshit的價格自去年秋季以來暴跌了99.96%。

趙先生承認了他的公司在某些方面犯了錯誤,並表示他在過去一年裏改變了方向。此前,幣安試圖向監管機構解釋為什麼一個龐大的、無監管的加密交易所並不是什麼大不了的事。但趙先生意識到,正如他所説的那樣,“我們不會去教育他們,改變他們的想法。對我們來説改變更容易,而不是讓他們改變。”

趙先生試圖通過一種影響力活動來強調這一點。《福布斯》的投資,通過一家擬議的特殊目的收購公司,似乎已經破裂,因為投資者對SPACs失去了興趣。但幣安已經向備受關注的足球贊助投入了數千萬美元(包括阿根廷國傢俱樂部、意大利的拉齊奧和巴西的頂級聯賽),並承諾投資5億美元支持埃隆·馬斯克接管推特。趙先生談到了馬斯克交易時表示:“我們想支持言論自由”,儘管當被問及如何將這一決定與聘請哈德和起訴《福布斯》聯繫在一起時,他支吾其詞。“言論自由很難定義,”他説。“我從未和查爾斯·哈德交談過。這件事由我們團隊處理。”

作為趙先生新的成熟階段的一部分,他一直在進行媒體宣傳。他的公關人員建議他向《商業週刊》展示他的人性一面,也許是參觀他新家鄉的一些喜愛之處。但趙先生似乎除了工作之外沒有什麼明顯的興趣,這次參觀從一個酒店到另一個酒店的10分鐘車程,趙先生開着一輛黑色的豐田Granvia麪包車。

“人們推薦勞斯萊斯或賓利,但這些車都沒有可以放平的座椅,”趙説着,按下一個按鈕,將自己降到坐在第三排的兩名處理者之一的膝蓋上。“這是我唯一的要求。” 當我們開車時,很明顯,如果他對迪拜有什麼喜歡的東西,那不是室內滑雪或超現代建築,而是寬鬆的監管環境。很難介紹那個。

還有其他跡象表明,趙轉向常規可能並非完全緊急。採訪當天,趙説記者可以參觀新的迪拜辦公室。但在一連串的電子郵件、電話和短信之後,在這期間,助手和公關顧問提出了各種藉口,一名幣安代表説實際上辦公室因新冠病例激增而關閉。這很奇怪:在採訪中,趙沒有提到過這種疾病,公司裏也沒有其他人提到過。前一天,幣安安排了一次與公司中東業務負責人的單獨採訪,他沒有戴口罩出現在一家擁擠的酒店大堂,看起來正在進行面對面會議。

十天後,幣安的公關負責人向商業週刊提供了一次由人力資源團隊成員彭鵬譚帶領的虛擬參觀。在參觀之前,幣安解釋説辦公室並不是非常繁忙,但給人留下了至少有一些活動的印象。“所以,我們有辦公室,”趙説,“但人們只是每週去幾天。” 譚在靠近迪拜世界貿易中心的一棟大樓的電梯裏説了類似的話,她用手機直播了她的視角。“我們正在實行熱座系統,”她説。

然後她穿過一扇藍色的門。 裏面是一個寬敞的空間,可以欣賞到迪拜市中心的壯麗景色。 地板是裸露的混凝土,暴露的管道,石膏板——除此之外什麼都沒有。 有一段尷尬的停頓。“沒有人會來這裏,”她説。 又是一段停頓。“是的,基本上是這樣。”

與此同時,趙長林和幣安的高管團隊又開始行動了。 採訪後的第二天,他飛往法國參加戛納電影節(幣安在活動期間舉辦了披薩贈送活動),然後前往巴黎度過夏天。 他在歐洲取得了一連串的成功,幣安意大利最近獲得了監管批准,幣安法國也是如此。 最近,趙長林一直在談論巴黎可能成為另一個總部的可能性。

接下來的一個月,趙長林發推文説,與其他在經濟放緩期間裁員的加密公司不同,幣安正在“招聘2000個空缺職位”。 他發了一張照片,照片中他伸出手去招攬一名想象中的新員工,背景是一個看起來很忙碌的辦公室。 這是很具吸引力的,儘管不完全真實。 這個辦公室與Shutterstock上找到的一個辦公室完全相同,Shutterstock是一個免費的庫存圖片網站。 幣安的Jung表示,這條推文是“一個元笑話”的一部分,就好像趙長林在做自己的Shiba Inu節目一樣。 這條推文獲得了超過50,000個贊。閲讀下一篇: 以太坊挖礦即將消失,礦工們並不高興

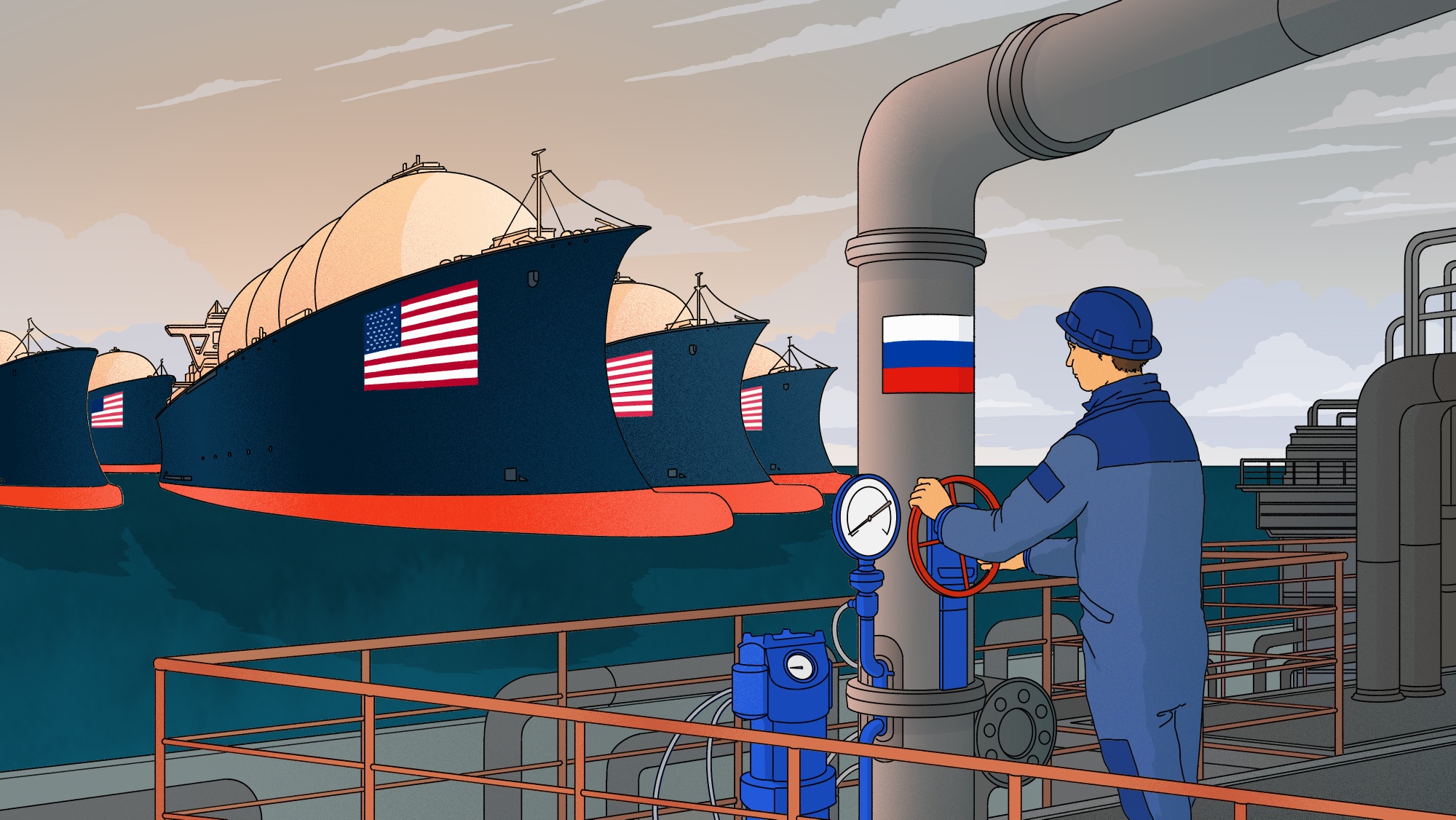

歐洲長期依賴俄羅斯天然氣,但在不到兩年的時間裏幾乎已經削減了對克里姆林宮的依賴。它的首選替代品——來自美國的天然氣——被普遍認為是豐富的、政治上可接受的,而且不太可能像西伯利亞的管道那樣被切斷。

然而,這種替代方案的風險也在不斷增加。