個人數據的泛濫讓國家安全局和中央情報局的生活變得艱難 - 彭博社

Peter Martin, Katrina Manson

開源情報,比如這張2021年12月的俄羅斯葉爾尼亞的衞星圖像,幫助美國政府説服公眾相信其關於俄羅斯入侵烏克蘭計劃的警告是可信的。

開源情報,比如這張2021年12月的俄羅斯葉爾尼亞的衞星圖像,幫助美國政府説服公眾相信其關於俄羅斯入侵烏克蘭計劃的警告是可信的。

來源:Planet Labs間諜活動過去都是關於秘密。越來越多地,它關乎於藏在明處的事物。

大量的數據,從Facebook帖子和YouTube視頻到手機定位和汽車應用的位置信息,都存儲在公開的互聯網上,任何人都可以查看。美國情報機構多年來一直在努力利用這些數據,他們稱之為開源情報,或者OSINT。但情況開始發生變化。

去年十月,負責監督全國情報機構的國家情報總監辦公室(ODNI)聘請了資深分析師和網絡安全專家Jason Barrett來協助美國情報界處理開源情報。他的首要任務將是協助制定情報界的國家開源情報戰略,重點是協調、數據獲取和開發工具以改進對這類情報工作的方法。據一位發言人稱,ODNI預計將在未來幾個月內實施該計劃。

在中央情報局(CIA)領導了一年多的戰略工作之後,巴雷特的任命才被公開報道出來。中央情報局多年來一直主導着政府在開源情報方面的努力。

其他形式的情報收集存在的挑戰,比如電子監視或人類情報,可能是在第一時間秘密收集足夠的信息。在OSINT方面,問題在於從數字化的大量信息中篩選出有用的見解。“我們在OSINT方面最大的弱點是我們收集了多少,”中央情報局開源企業部門主任蘭迪·尼克松説。

尼克松來源:INSA尼克松的辦公室開發了一種類似於ChatGPT的工具,利用人工智能來篩選不斷增長的數據洪流。現在這個工具已經可以供數千名聯邦政府用户使用,該工具可以指導分析人員找到最重要的信息並自動總結內容。

尼克松來源:INSA尼克松的辦公室開發了一種類似於ChatGPT的工具,利用人工智能來篩選不斷增長的數據洪流。現在這個工具已經可以供數千名聯邦政府用户使用,該工具可以指導分析人員找到最重要的信息並自動總結內容。

自上世紀90年代以來,政府工作組就警告美國有可能在OSINT方面落後。但聯邦情報界通常優先考慮自己收集的信息,阻礙了進展。“你的職業生涯是建立在你必須秘密獲取信息的想法上的,”弗吉尼亞州民主黨參議員馬克·沃納説,他是參議院情報委員會主席。“要改變這種心態,説‘好吧,不,我認為我們可以從開源信息中學到同樣多的東西’,這是一種心態的改變。”

美國政策制定者和情報專家表示,如果不開發利用開放數據的新能力,可能會付出昂貴甚至危險的代價。在收集有關中國政府的信息時,OSINT尤為重要,因為中國的政治體系高度分隔,難以通過人類特工滲透。曾在奧巴馬政府期間兩次擔任中央情報局代理局長的邁克爾·莫雷爾表示,識別並向分析人員提供更多的開源信息將顯著提高美國情報界的表現。

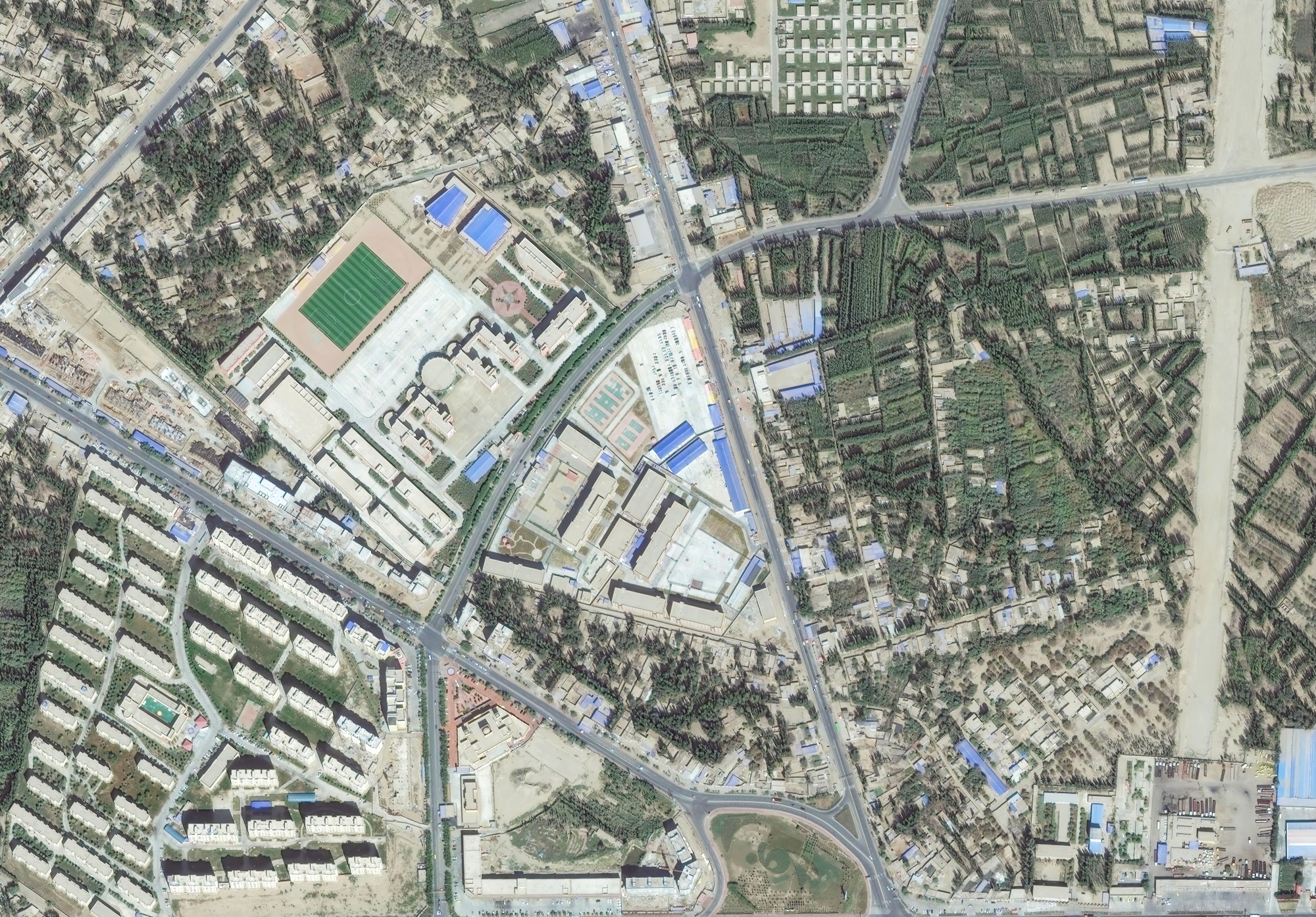

政府已經在進行OSINT工作。據一位知情人士透露,政府利用公開可獲得的公司記錄、採購文件和衞星圖像來確定制裁目標,原因是據稱在中國西北部的新疆發生了人權侵犯行為。該知情人士要求不透露身份,因為涉及敏感事務。美國國務院情報和研究局也使用開源方法幫助確定了中國間諜氣球的製造商,該氣球於2023年初橫穿美國大陸。

美國稱這是中國新疆地區的一個拘禁營的衞星圖像。來源:Maxar Technologies via Getty Images由於其性質,OSINT對傳統情報機構之外的組織也很有用。在俄羅斯入侵烏克蘭之前的幾個月,記者和智庫分析人員能夠利用商業衞星圖像驗證俄羅斯增兵的説法,幫助拜登政府説服美國公眾相信其關於俄羅斯計劃入侵烏克蘭的警告是可信的。據《情報與國家安全》雜誌2023年5月的一項研究稱,哈馬斯依賴電視畫面和社交媒體帖子來獲取有關以色列國防軍的武器、演習和訓練的見解。

美國稱這是中國新疆地區的一個拘禁營的衞星圖像。來源:Maxar Technologies via Getty Images由於其性質,OSINT對傳統情報機構之外的組織也很有用。在俄羅斯入侵烏克蘭之前的幾個月,記者和智庫分析人員能夠利用商業衞星圖像驗證俄羅斯增兵的説法,幫助拜登政府説服美國公眾相信其關於俄羅斯計劃入侵烏克蘭的警告是可信的。據《情報與國家安全》雜誌2023年5月的一項研究稱,哈馬斯依賴電視畫面和社交媒體帖子來獲取有關以色列國防軍的武器、演習和訓練的見解。

胡塞叛軍據悉利用谷歌搜索和商業船舶數據來確定要襲擊的船隻。美國官員表示,他們認為中國通過監控數千名個體水手的社交媒體賬户來增強追蹤美國海軍行動的能力。兩位消息人士要求匿名以討論敏感問題。

儘管取得了一些進展,但多位美國高級政策制定者認為社區的開源努力還不夠。曾於2019年至2021年擔任國務院情報和研究局局長的艾倫·麥卡錫表示:“在開源情報方面,我會給情報界打個‘D’。在國務院,我看到政策制定者越來越多地求助於私營部門來獲取他們所需的信息。”

這種情報收集的一部分技藝是以一種讓監視目標意識不到正在發生的方式進行。如果另一個政府或組織意識到它公開的信息如何為美國情報做出貢獻,它們可能會設法停止過度分享。

這種工作潛在的侵入性性質令民權倡導者感到不安。俄勒岡州民主黨參議員羅恩·懷登於去年12月暫時阻止了國家安全局下任局長的提名,直到該機構向他披露是否從商業數據經紀人處購買美國人的位置和網絡瀏覽數據。國家安全局在給懷登的一封信中表示,該機構獲取各種類型的商業可用信息,其中可能包括“與電子設備相關的信息”,但不包括國內使用的手機的位置數據。

政府本身可能對收集開放源情報的一些工具持謹慎態度。例如,在中央情報局,俄羅斯分析師不被允許使用他們的台式電腦來訪問社交媒體應用程序 電報,這在俄羅斯軍事博主中很受歡迎。據熟悉情況的人士透露,分析師也被禁止攜帶個人設備進入工作場所,這迫使他們在想要訪問該應用程序時離開中央情報局的場所。

協調也是一個挑戰。不同的機構自行收集數據,不一定共享誰收集了什麼,也沒有以一種允許他們合併工作並讓具有不同安全許可級別的人員訪問數據的方式對數據進行標記。情報收集和分享的規則因機構而異,甚至開放源情報的定義也不盡相同。國家情報總監辦公室將發佈修訂後的定義,以及關於如何處理商業可獲得信息(如手機或網絡瀏覽數據)的指導。

(彭博社1月23日報道,拜登政府正在準備一項行政命令,限制或阻止外國對手通過合法手段獲取美國人的個人數據,比如通過數據經紀人購買。)

情報界內部的權力鬥爭也減緩了OSINT的進展,批評者稱。“每個人都如此專注於控制它,實際上沒有人領導它,”Eliot Jardines説道,他在2015年Open Source Center被吸收到中央情報局之前曾負責ODNI內部的工作。

目前各情報部門正在進行各自的行動。從間諜衞星圖像中分析的國家地理空間情報局於2017年啓動了一個名為 Tearline的開源項目,該項目與大學和非營利組織合作,致力於跟蹤中國“一帶一路”倡議的擴張等項目。

Tearline的創始人Chris Rasmussen主張建立一個獨立的OSINT機構,與現有的美國情報界分開。他還希望OSINT報告每天早上直接發送到決策者的手機上——類似於總統的每日簡報,但不包含機密信息。他表示,只有當收集、分析和分享OSINT的過程被視為具有獨立價值的事情,而不僅僅是一種補充時,這種信息的潛力才能真正得到實現。閲讀下一篇:高盛、Lazard尋求利用前間諜在多變的世界中獲得優勢