大型企業在2024年面臨一場無法取勝的選舉-彭博社

Adrian Wooldridge

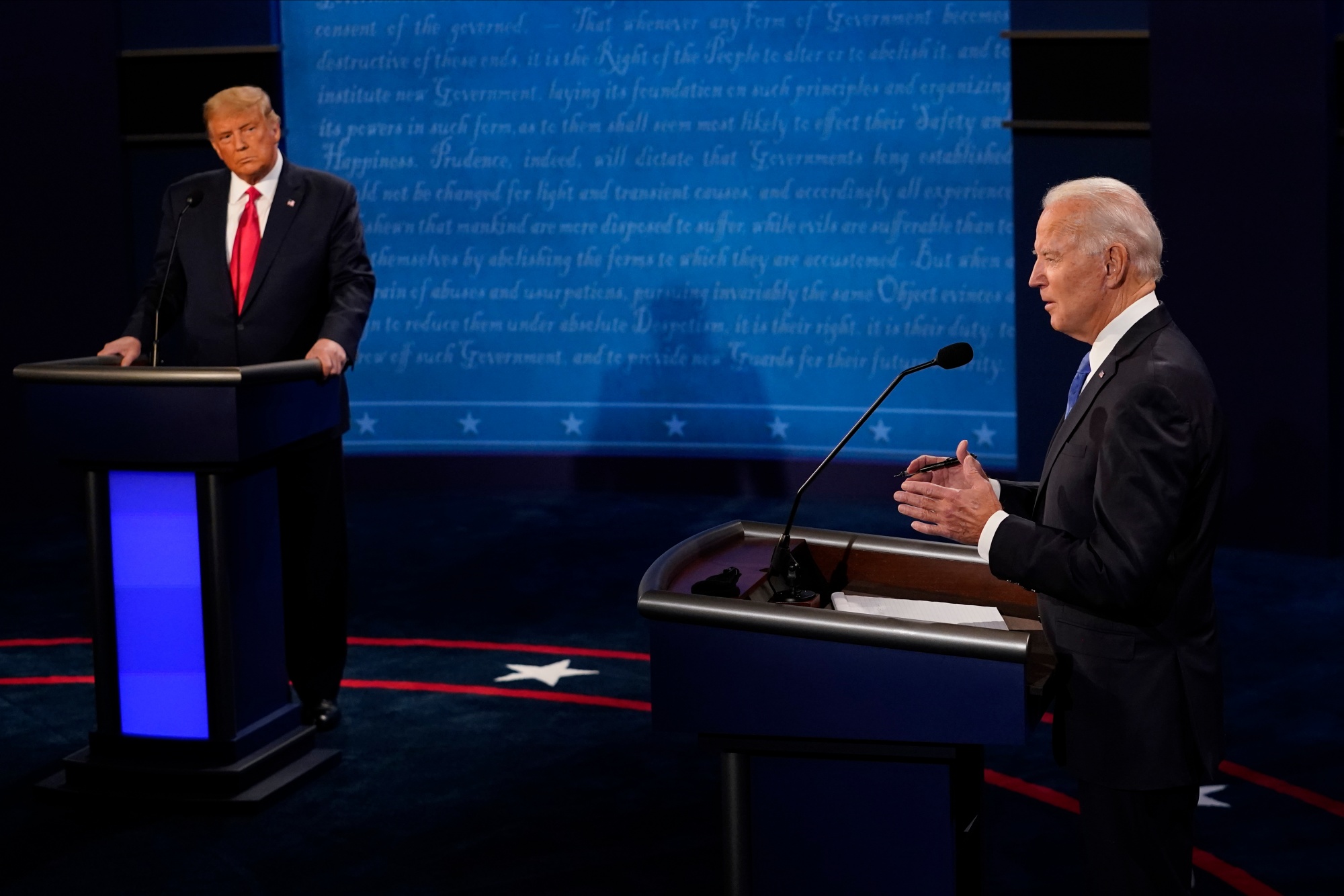

對於商業來説,哪一個是兩害相權取其輕?

對於商業來説,哪一個是兩害相權取其輕?

攝影師:Morry Gash-Pool/Getty Images

卡爾·馬克思最大的錯誤在於高估了資本家階級的權力和狡詐。馬克思認為國家不過是統治階級的執行委員會,政客們不過是資本主義力量的玩物。不論愚昧的羣眾投票給誰,無論是自由派的杜迪爾迪還是保守派的杜姆迪姆,他們最終都得到了全球資本的代理人。

要是真的能這樣就好了!在2024年的美國總統選舉中,商業精英面臨着兩種對全球資本主義的威脅。唐納德·特朗普無疑是最大的威脅,他是一個多次違法的罪犯(目前有91項重罪),無論走到哪裏都帶來混亂,並向外國獨裁者示好。他很可能會對保障戰後資本主義秩序成功的全球防務和貿易架構(北約和世界貿易組織)造成毀滅性打擊。

對許多企業高管來説,喬·拜登只是相對於肺炎而言比肺氣腫好一些。他是數十年來最親工會的美國總統,去年9月他成為第一位加入抗議隊伍的總統,他是在密歇根州底特律這樣做的。他的國家安全顧問傑克·沙利文和貿易代表凱瑟琳·泰正在引入全球貿易的新測試,對工人友好。他的政府支持以“國家安全”為由慢慢推進日本製鐵公司收購美國鋼鐵的計劃,這是一筆看似有利的交易,涉及到美國最親密的盟友之一。他的政府低層管理人員中充斥着對商業持懷疑態度的年輕火熱分子,特別是在併購方面:去年7月,前美國財政部長拉里·薩默斯將政府對併購規則的改革比作“對商業的戰爭。”同年早些時候,美國商會主席蘇珊·克拉克告訴彭博新聞,他們的律師們在打官司方面是多年來最忙碌的。“並不是説我們特別好打官司,”克拉克説。“而是我們感到政府的擴張是真的很大。”

即使涉及“基於規則的國際秩序”,在經濟方面,拜登只比自稱“關税人”稍微好一點。他通過《CHIPS和科學法案》和《通脹削減法案》策劃了一項大規模的關税和補貼計劃,而並未費心徵求歐盟的意見。拜登的電池補貼使得歐洲汽車公司在歐洲繼續生產電動汽車變得不經濟。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍稱通脹削減法案對我們的工業是“致命的”,並警告美國存在分裂西方的風險。

馬克思所謂的宇宙主宰現在私下裏視兩位他們認為次等的人為上級。1月6日的憤怒事件後,商界對特朗普的集體評價是“絕不再!”。甚至曾是特朗普盟友的全國製造商協會在當天下午5點過後發佈聲明,呼籲副總統邁克·彭斯考慮召集內閣依據美國憲法第25修正案罷免特朗普。

但特朗普在愛荷華州黨內初選中擊敗對手後,“絕不再”立刻被打破。摩根大通公司老闆傑米·戴蒙在達沃斯發表講話,商界精英們本應在那裏瓜分世界,但他卻批評“對MAGA的負面言論”。他宣稱特朗普在過去幾年中關於最重要議題(北約、移民、中國)“在某種程度上是正確的”。他表示“他在相當大程度上促進了經濟增長;税收改革奏效了。”同樣地,商界在拜登的第一任期裏抱怨他的年齡、副總統人選和反商業議程,直到他明確表示決心競選連任時才紛紛改變立場。

這種拍馬屁的行為證明,商界對短期利益比對自由市場體系的長期利益更感興趣。在特朗普的第一個任期內,商界人士容忍了他令人震驚的行為,因為他通過削減企業税和降低最高所得税率來填滿了他們的口袋。隨着選舉活動的展開,商界將幾乎完全根據各自的利益而不是原則進行分裂 —— 化石燃料公司和家族公司(特別是在南方)將熱情支持特朗普,而科技公司和好萊塢將支持拜登。其他人將低調行事,並向兩邊都提供支持,以期與無論誰贏得總統大選都保持關係。

拍馬屁也證明了商界相對於兩黨已經失去了權力。在上世紀90年代,馬克思關於執行委員會的論點有些道理:共和黨和民主黨都競相制定親商業的綱領。但自那時起,兩黨都加強了他們的反商業信譽。

最令人驚訝的變化出現在共和黨一邊。特朗普的共和黨自豪地擁有一批政客,如馬可·魯比奧和J.D.範斯,以及智囊團,如美國羅盤和(在某些情緒下)曼哈頓研究所,他們主張更加親工人的共和主義風格。拜登的政治更多地借鑑於富蘭克林·德拉諾·羅斯福,而不是比爾·克林頓。

對所有這些的明顯反對意見是,商界在這兩位領導人的領導下都過得很好:美國經濟正在蓬勃發展,與歐洲相比,通貨膨脹率低,失業率低,股市創下歷史新高。從商界的角度來看,如果股東們高興,誰會在乎一些尖酸的話語或一些不穩定的行為呢?這忽略了三件事。第一,商界不能再像過去那樣對持續的親商業政策視而不見。共和黨可以隨心所欲地釋放反“喚醒”力量(百威啤酒的困境仍然歷歷在目),而民主黨可以釋放大工會或反壟斷活動人士。親商業政策取決於良好的行為、慷慨的資金和領導者的心血。

第二個問題是,特朗普第二任期和拜登第二任期都可能對商業造成比特朗普第一任期和拜登第一任期更糟糕的影響。特朗普將被一羣真正的信徒包圍,他們有詳細的計劃,要加倍他的第一任期政策,對所有進口商品徵收基準10%的關税,抓捕和驅逐數百萬非法移民,並進一步削減税收。特朗普的赤字資助的減税和關税組合這一次更有可能引發通貨膨脹,特別是如果伴隨着大規模驅逐行動。真正危險政策的可能性,比如退出北約或世貿組織,也會更大。年邁的喬·拜登將不太能夠約束他黨內左翼,而2020年上任時那位精力充沛的78歲總統。

所有這些危險都是有可能的。詹姆斯·麥迪遜特意設計憲法,以防止暴民掠奪商業精英的財富,這些制衡措施仍然存在。例如,拜登可能面臨共和黨控制的參議院和眾議院。但這些限制足夠嗎?例如,特朗普在傳統基金會的支持者已經制定了一項藍圖,將權力集中在總統手中,而這位總統告訴他的MAGA粉絲“我是你們的報應。”拜登很可能會被副總統卡瑪拉·哈里斯取代,她在參議院和白宮的不令人印象深刻的記錄已經讓她黨內的一些重要人物感到擔憂,華盛頓郵報等媒體也出現了標題為“民主黨對卡瑪拉·哈里斯的奇怪回答。”還有一個問題是,未曾出現的問題:特朗普和拜登都沒有提出可信的政策來解決美國的聯邦債務問題,目前已經達到34萬億美元,每年增長2萬億美元以上,威脅着美國和全球經濟的健康。

第三個反對意見是,資本主義是一個全球系統,而白宮無能的最沉重代價可能會在美國以外承受。在最好的情況下,歐洲企業將不得不應對高甚至上升的關税。在最壞的情況下,他們將不得不應對美國退出北約或世貿組織所帶來的混亂。爵士時代的陰影籠罩着世界:美國經濟蓬勃發展,受到目光短淺的美國優先商業利益的歡呼,最終不僅導致了華爾街崩盤,還導致了不穩定和獨裁在世界其他地方的蔓延。

亞當·斯密和約瑟夫·熊彼特比馬克思更加現實。斯密認為資本家是短期行為者,除了密謀反對公眾外,他們從不聚集在一起。熊彼特則認為他們是白痴天才,可能在建立企業方面很出色,但在處理政治問題時經常是愚蠢的。目前尚不清楚誰能拯救我們免受似乎正在醖釀的麻煩世界。但任何指望商業精英來扮演這一角色的人都在犯一個危險的錯誤。

更多來自彭博觀點:

想要更多彭博觀點嗎?OPIN <GO>。或者您可以訂閲 我們的每日新聞簡報**。**