高天滾滾:在佛羅里達,我近距離觀察了特朗普的“老巢”

guancha

【文/觀察者網專欄作者 高天滾滾】

人與人的悲歡並不相通。

筆者年初和一個美國朋友相約去了四季如春的“花地”——佛羅里達州畢業旅行。

“拉美的首都”——邁阿密是美國擁有摩天大樓第三多的城市,僅次於紐約和芝加哥。這座城市能達到如今的繁榮,有兩個恩人。

其中一個是菲德爾·卡斯特羅。他不但為這座城市送來了各路受過良好教育的廉價古巴行業精英,還扔過來大量在拉美各國有人脈、甚至直接“帶資進組”的黑幫大佬和毒販,極大地促進了當地的銀行金融業。雖然當時也帶來了大亂,但隨着時間流逝慢慢平復了,而五六十年前快速發展期建成、奠定這座城市“拉美燈塔”地位的摩天大廈和基礎設施仍然存在着。這段從野蠻生長到金盆洗手的歲月,可以看作許多歐美髮達國家從殖民時代到今天的縮影。

正對邁阿密碼頭的“自由塔”,一代古巴人“美國夢”開始的地方。筆者抵達時,正逢建築裝修,不對外開放。 作者供圖

而邁阿密的另一個恩人,則是亨利·莫里森·弗拉格勒(Henry Morrison Flagler,1830年1月2日—1913年5月20日)。他有恩於這座城市的方式,是建造了筆者前兩篇文章(《美國首條“高鐵”為何成全美最暴力鐵路?我沿軌道考察,發現原因》、《美國偽高鐵“亮線”是如何賺到錢的?我實地考察後大悟……》)所提到的、一百多年後還幫美國擁有了(一些國內自媒體口中)“首條高鐵”的那條FEC鐵路,使得邁阿密由19世紀末草創時的小漁村發展成到20世紀中葉足以兜下幾十萬古巴人的中等旅遊城市。

即使對美國有相當瞭解的中國人也很少聽説過弗拉格勒這個人。一是因為他沒有在合適的時間死兒子,使得南佛州沒有一座能吸引中國人留學的好大學;二來是因為他很少壓迫華人。實際上,作為一個世紀前那一代許多腦滿腸肥的實業大鱷之一,他在美國東部是與斯坦福齊名的“強盜男爵”;他在原南方州奴役黑人勞工的各種手段是斯坦福在西海岸剝削壓迫華工的plus pro max版。

這個人很好地代表了鍍金時代美國真實的成功邏輯,這點以後再詳細寫。這裏提及他是因為,由於弗拉格勒的博物館在棕櫚灘,拜他所賜,我年初在佛羅里達的這趟畢業旅行裏包含了非常靠近“懂王”老巢的地方。

需要説明的是:本文只反映去年底到今年初佛羅里達海湖莊園附近的情況。經常暗殺第三世界國家總統的朋友都知道,“懂王”連續兩次遇刺未遂後,特勤局和佛州當地各級警察的保衞部署可能已經改變和大幅加強。可不要想多了!

西棕櫚灘

回到今年一月的西棕櫚灘。

筆者的一個當地朋友要在棕櫚灘大西洋大學(一所外地人聞所未聞的天主教學校)找一個熟人,於是筆者自己把車開走了。這是一輛我們在奧蘭多租的車,掛佛州牌照(據我所知,佛州車牌上無法看出具體城市),被交警刁難的概率很小,因此我在西棕櫚灘和棕櫚灘轉悠了幾個小時。

從棕櫚灘眺望西棕櫚灘。中間的海峽的正式名稱為“沃斯湖泄湖”(Lake Worth Lagoon) 作者供圖

西棕櫚灘是大邁阿密都市區的北界,據説是弗拉格勒的FEC鐵路原本計劃到達的最南點。在20世紀初FEC鐵路開建時,奧蘭多周邊到處是柑橘種植園,奧蘭多所在的縣因此定名“橙縣”——佛州Orange縣的Orange真的就只是英語的“橙子”,和荷蘭奧蘭治親王一點關係也沒有。

19世紀末到20世紀初的奧蘭多是美國南部的柑橘生產和集散中心,好比今天我國的南寧;再往南,就是蠻荒之地了。白人中只有少數真的猛士,不怕致癌的陽光和四處遊蕩的古巴短吻鱷乘船到達這片原始地帶,沿着海岸線建立了一些斷斷續續的數十人規模的小居民點,前文(《美國首條“高鐵”為何成全美最暴力鐵路?我沿軌道考察,發現原因》)中出現的“朱庇特”(初建於原印第安人部落廢墟上)、“墨爾本”(初建於1877年)、“斯圖亞特”(初建於1870年)之類的海濱小鎮都是這樣的產物。

但棕櫚灘(Palm Beach)和西棕櫚灘(West Palm Beach)這兩座城市卻是例外。

三座橋左側的大陸大部分屬於西棕櫚灘市(藍色),右側的鏈狀長島為棕櫚灘鎮(紅色) 作者製圖

1890年代的弗拉格勒在這片處女地上規劃出了他心目中的資本主義理想國。孤懸海外障壁島地貌上的棕櫚灘小鎮,是作為美國北方富人的冬季旅遊勝地建立的,當年一度是全世界最大的度假村;而位於大陸上隔海相望的西棕櫚灘市,則是作為棕櫚灘島上酒店服務設施的員工宿舍和物資轉運點建立起來的。這兩座城市涇渭分明的主僕關係至今也沒有改變,2024年棕櫚灘鎮平均掛牌房價為300萬美元,與著名的比弗利山莊平均房價(351萬美元)幾乎相當,而西棕櫚灘的平均掛牌房價為35萬美元。

從天空俯瞰,棕櫚灘彷彿《格列佛遊記》中的拉皮塔飛島。而與它通過3座橋相連的西棕櫚灘——以及,某種象徵意義上,整個佛羅里達半島乃至美國大陸——則是它統治的巴尼巴比國。

而現在,階級是一灣淺淺的海峽;我,在這頭,富人,在那頭

西棕櫚灘直到今天也只有12萬人,相當於國內的一個大型街道辦。

市中區小而精美,綠化植物修剪得十分整潔,路邊非常乾淨,沒有北加州大城市街頭常見的針管或人類排泄物;雖然筆者的走馬觀花範圍有限,但目之所及,沒有觀察到任何流浪漢或帳篷城,也沒有發現女孩子在陰暗的捲簾門外站街。

倒是在這座小城裏見到了多所大學、劇院、藝術館和漂亮的公園,以及通向國際機場的路標(棕櫚灘縣有自己的國際機場)、免費聯邦高速公路和收費但四通八達的州級高速公路,還發現了兩個火車站——往南可以乘坐通勤火車“Tri-Rail”方便地到達勞德代爾堡和邁阿密;往北可以乘坐美鐵的一路類似加州“太平洋巡航線”的旅客列車觀看東海岸的風景(這趟車沒有通勤價值,因為又慢又貴),更不要説現在開通“高鐵”了。筆者的導航地圖顯示,周邊開車很快可到達的區域至少有三座博物館。

西棕櫚灘很大程度上詮釋了過去美國吸引力的源泉:如果一座“僕人的城市”也能提供體面的生活——從合格的市政管理、豐富的物資湧流,到對生活品質甚至文化需求相當程度的滿足。那麼,哪怕明知這個社會是不平等的,哪怕一條巨大的階級鴻溝就真實橫貫在眼前,又有多少人會因此懷有去尋求變革社會的動力呢?

西棕櫚灘“高鐵站”附近廣場上的雕塑 作者供圖

至於説,這層主僕關係的雙方都曾是“非法移民”,這裏的社會整個都建立在賈加-塞米諾爾印第安人村寨的廢墟上,那就更無人關心了。

説句公道話,今天生活在這兒的人們或許真不需要對本地土著人的毀滅負太多心理責任。

最早的種族滅絕罪行是西班牙征服者乾的,而他們幾百年前就被英美人打跑了。最近的罪行則是著名的安德魯·傑克遜將軍在19世紀初對塞米諾爾人犯下的;他幹得非常徹底,還活着的塞米諾爾人大部分都被他的拆遷隊搬到了俄克拉荷馬——塞米諾爾人本身也不是佛羅里達的原住民,他們是幾十年前剛被白人圈地者從阿拉巴馬和佐治亞等地攆下來重建家園的。

塞米諾爾戰爭後,這些地方荒蕪了近百年,之後那些新一代的冒險者、今天最老的白人土著居民的祖先才乘着海船找過來。他們上岸的時候,這兒只有灌木林和腐爛的廢墟。

1880年代,草創時期的西棕櫚灘 資料圖

但問題在於,如果不是在掌握現代文明的同時獲得了這樣廣袤的荒地、讓人人擁有了開墾不盡的資源,這種“資本主義烏托邦”的社會本來是不應存在於世的。

隨着時間推移,“土著人”越來越多,美國創造財富的能力卻在下降,缺乏增長的資源正被切割得越來越細碎。在美國物價飛漲的今天,西棕櫚灘人均中位數月收入只有2600美元(這還是假設每個家庭只有兩個人的情況下),其中一部分還是靠軍工撐起來的——

出乎我的意料,今天的西棕櫚灘把自己深入熱帶雨林的隱秘部分(前文地圖中左上方陰影)轉型成了一座軍工城,著名的西科爾斯基直升機公司在這裏設置了一個研發中心,甚至佔據了一整座機場作為試飛基地。軍工是美國今天少有的仍在蓬勃發展的行業之一。

分配問題也正越來越成為年輕一代關注的焦點。大城市的治理亂象與民主黨化只是全國範圍矛盾的泛化和預演。見過舊金山和華盛頓特區的混亂街景,雖然不認同他們乞靈於法西斯主義和自己階級敵人的做法,在一定程度上,筆者是可以與佛羅里達的“紅脖子”普通工人們共情的——畢竟截至目前,由於富豪和軍工兩大涓滴效應滋潤,西棕櫚灘仍然很像那個共和黨保守主義理想中的“好美國”。但在階級矛盾日益難以用福利收買和豎切族羣矛盾掩蓋的當下,筆者不知道,西棕櫚灘的田園牧歌景象還能獨善其身多少年。

富人的世界

當筆者獨自駕車穿過弗拉格勒紀念大橋上的開合紅綠燈、跨過中間的海峽(即前文提到的“沃斯湖泄湖”)進入棕櫚灘小鎮時,總覺得彷彿到了一個自己去過的地方。從佛州回來後,突然想起來了:華清池!

“瑤池氣鬱律,羽林相摩戛。”

“賜浴皆長纓,與宴非短褐。”

“驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。緩歌慢舞凝絲竹,盡日君王看不足。”

筆者在棕櫚灘鎮的駕車路線

是了。但這個類比其實並不恰當,我可能得找一個更直觀的類比。

棕櫚灘鎮名的由來 作者供圖

我顯然不可能看到海湖莊園內部,但我這趟探訪還去了這座島上的另一個地方,因此我可以在本文中展示某種具有類似時代精神的“參考形象”——弗拉格勒博物館,從而展現這座島上住户的生活——至少那個年代的富人生活——是如何運作的。

不同於巨大的海湖莊園和舊金山的斐洛麗莊園——二者都具有(實際上主要是)會所功能,弗拉格勒博物館名為“白廳”的主體建築原本僅僅是私宅,這座被1900年代的紐約報紙稱為“比歐洲任何宮殿都美妙、比世界上任何其他私宅都宏偉”的擁有55個房間的宮殿,是鐵路大亨送給自己第三任妻子的結婚禮物。

“白廳”外景 作者供圖

我不知道弗拉格勒博物館的精美內飾是如何在歷次颶風中倖存的。但對於歷史年代、藝術風格和奢華程度都十分相似的海湖莊園,據公開資料顯示,僅2005年大西洋颶風季後,“懂王”就獲得了1700萬美元的保險賠償,以彌補“景觀、吊頂、立壁、繪畫、掛毯、瓷磚”的損壞。實際上,為了方便自己平時認識這麼大的資產,“懂王”在海湖莊園僱傭了一名“內景歷史學家”,為他講解這座產業中的藝術細節。(難怪美國文科生的就業機會多……)

1913年,83歲的弗拉格勒在這棟豪宅的大理石台階上跌倒摔死,留下了標準石油公司和至今還能被用來吹一波“高鐵”的FEC鐵路。弗拉格勒博物館對他的評價是:

“他真正創造了現代佛羅里達……當亨利·弗拉格勒開始在佛羅里達工作時,佛羅里達可能是美國最貧困的州。如今,很大程度上得益於他,佛羅里達州已成為美國第三大州,經濟規模超過全球90%的國家。事實上,沒有任何一個人對(美國)任何一個州的影響比亨利·弗拉格勒對佛羅里達州的影響更大、更持久。”

下面這些“白廳”的起居房間場景僅僅是作為海湖莊園內景的映射。在這兒,它們已經成為了鍍金時代的傳説、可以參觀的博物館展品;但想想,在同一座島上南邊僅僅幾公里外的地方,同樣風格的房間、內飾、傢俱,正在被一個我們時代的富人家庭日常使用着!

具有強烈鍍金時代藝術風格的前廳天花板。注意後面的大理石樓梯 作者供圖

仿文藝復興風格的迴廊 作者供圖

會見女客的客廳,左邊的鋼琴是按房間的裝潢風格定製的作者供圖

弗拉格勒夫婦主卧室的梳妝枱 作者供圖

回到本文的主題。

房子是“特朗普現象”——“工人階級對大資本家狂熱支持”這一悖論中某些特質的奇怪的直觀化。

一方面,西棕櫚灘市內有不少忠誠於“懂王”的“紅脖子”,但“懂王”從不在他們中出現,更不會和他們生活在一起。

他和美國的老錢們一起住在島上的棕櫚灘小鎮,自1985年買下海湖莊園以來整整40年內,他在大陸上的西棕櫚灘市區唯一已知被目擊造訪過的目的地是他自己名下的高爾夫球場(也就是他遇到第二次刺殺未遂的地方),西棕櫚灘那些平民的生活彷彿與他一概無關:

一個非常有代表性的事件是,1995年,“懂王”起訴了管理棕櫚灘國際機場的棕櫚灘縣政府,要求他們改變民航航班的起降航路,以免噪聲干擾自己。棕櫚灘國際機場最終不得不與FAA合作修改空管進近規則,讓民航噪音儘量隻影響到大陸城區。

另一方面,四十年來,同為富人,“懂王”與整個棕櫚灘鎮的關係都很緊張。

1985年他從海湖莊園建造者的後人手中買下這座產業時使用了流氓手段,出價300萬美元買下了“南方大道”東側的一長條地皮(這一小塊地原本屬於肯德基的前老闆),以破壞從海湖莊園望向大西洋方向的海景。這塊地的大致位置就是我下面將會提到的地方。

2006年,由於私自樹立高於鎮議會法案議決上限的旗杆,“懂王”被棕櫚灘鎮政府每天罰款1250美元,鬧到最後對簿公堂。

1993-1995年,“懂王”為了渡過財務危機,曾試圖將這座美國國家歷史名勝拆解為許多小產業,導致了鎮政府幹涉。最終,他與鎮政府簽了一個協議,放棄讓海湖莊園變成個人住宅的權利,只將它整體作為一個私人會所。幾十年過去,當“懂王”因涉入政壇被紐約開除户籍後,他撕毀了這個合約,把海湖莊園變成了自己在美國的法定第一居住地——由此給美國政府帶來了巨大的麻煩。

即使是我也能看出,海湖莊園的保衞條件極差,易攻難守,宜空襲、宜機降、宜蛙人、宜摩托化步兵,而且內部和周邊海域空域都佈滿了罈罈罐罐,非常不利於要人安保。這使得雖然它是美國最豪華的產業之一,但在被美國聯邦政府擁有的8年間(1973-1981),沒有任何一位總統願意享用它,結果它又被國家吐了出來,這才有了“懂王”低價接盤的機會。

棕櫚灘障壁島東側“南方海洋大道”(Southern Ocean Blvd)的絕美風景,谷歌街景(本圖)完全無法展現出來。可惜沒有車位,也沒有人幫忙開車,筆者無法停下來拍攝。

海湖一瞥

海湖莊園位於棕櫚灘障壁島南側的收窄區域,障壁島與西棕櫚灘之間的海峽由於水很淺且幾乎被障壁島從大西洋中截斷,在當地被定義為“泄湖”。“海湖莊園”因此得名,這是一個意譯,原文“Mar-a-Lago”是西班牙語“從海洋到湖泊”的意思;如果翻譯成英語,大概類似於“From the Lagoon to the Sea”。

這怎麼聽着有點像某種“境外反美黑惡勢力”的宣傳口號!

算了,只要“懂王”、他的粉絲們,還有美國以色列公共事務委員會(AIPAC)的人自己都不覺得就好。

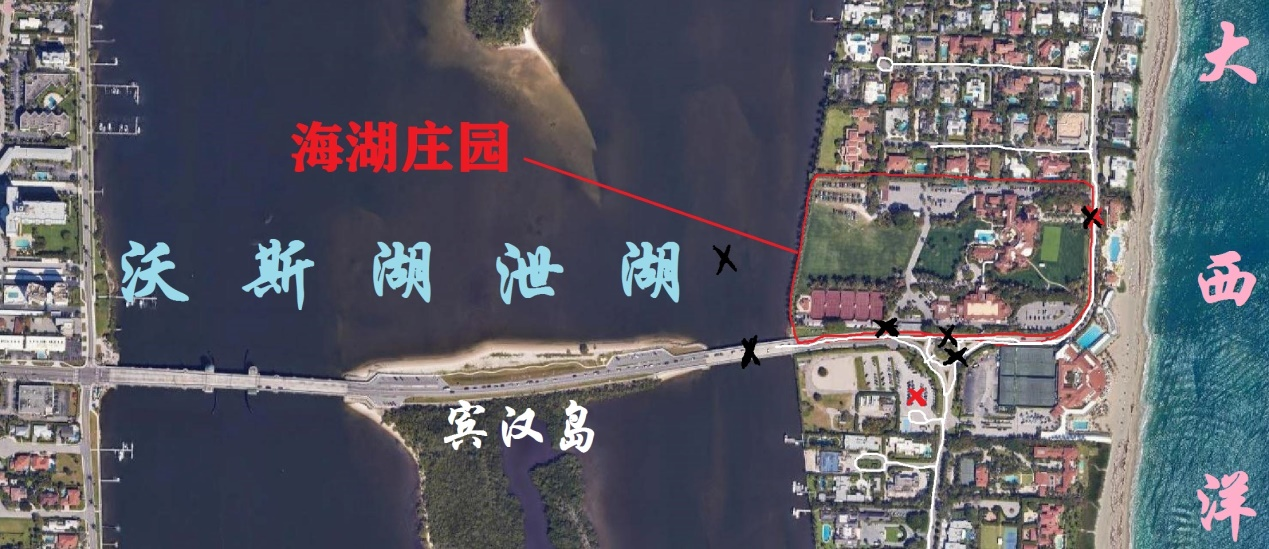

海湖莊園區域示意圖(紅框內),紅X為筆者當時看到的警衞哨位置,黑X為今年當地新聞報道中顯示過的警衞哨位置。白線為筆者通過時未見阻擋的(應該是)公共道路。

回到我當時的行程上來。

南方海洋大道帶我離開了上面那段美到哭的海灘,把我送到了一片兩側都有房屋的狹窄街區裏。這時導航突然告訴我,我已經到達了海湖莊園門口——這裏的道路左右都是“懂王”的房子,我幾乎是在他家的產業裏開車!

由於和朋友不在一起,我只有一雙手,這車是租的也沒有行車記錄儀,我實在沒法自己拍照,只能給讀者看谷歌街景截圖了:

海湖莊園正面(東側),只有一道被灌木完全遮擋的矮牆。

這條路全程禁停,而且只有一條車道,我若停車,會把後面的車堵住。最關鍵的是,在這兒我可實在不敢打雙閃、停路邊,拿出一個黑東西舉到眼前來:差不多就在這個位置前,我遇到了一輛白綠塗裝、上面寫着“警長”的警車,安安靜靜地停在路對面一小塊空地上,仿若一隻豹子在等待獵物。

在“懂王”的上一個總統任期裏,由於他喜好在海湖莊園辦公,整個棕櫚灘被設置為禁飛區,嚴重干擾了周邊幾十公里的航班和空中作業。為了保障總統擁有暢通安全的私人時光,僅“懂王”上任第一個月,距海湖莊園10公里的棕櫚灘縣公園/蘭塔納機場就有三個週末被迫關停;這是一個通航機場,無法預料的封閉給使用它的地方企業造成了重大損失。

據説,四年裏,每當“懂王”從華盛頓下班回家,特勤局就會封鎖從南、東兩面包夾海湖莊園的南方大道。由於巨大的海湖莊園本身就幾乎將棕櫚灘島東西截斷,南方大道是這一段唯一可用的公共道路,這等於事實上截斷了棕櫚灘鎮的南北交通。而作為美國98號公路的一部分,這條大道又直通棕櫚灘國際機場,這使得島上的其他住户更加怨聲載道。

前面已經反覆提到,棕櫚灘島上的住户都不是什麼安善良民,但“懂王”也不是那麼好説話的,而且還封過總統,所以這些小麻煩最後只能不了了之。

僅有的照片

如前所述,海湖莊園的東側和南側被向西跨過海峽通向西棕櫚灘陸地的南方海洋大道和南方大道(Southern Ocean Blvd,即美國98號公路)包圍,全程無法停車,沒法騰出手來拍照。

從東側出來後,在突然出現的轉盤裏,我一不小心打錯方向,進到了南邊的道路上。往南開幾米右側就有一個進口,我決定拐進去掉頭。裏面是一個空的堆場,竟又停着一輛白綠塗裝、寫着“警長”字樣的警車。這輛車明顯處於發動待命狀態,嚇了我一跳,趕快掉頭原路轉出去,都沒注意到途中壓了實線。

我兩次遇到的都是這種車

終於開出屏障島後,總算是找到了一個能拍照的地方:兩座無名橋之間的賓漢島上有一小片大約500米長的釣魚海灘,為此開闢了幾個停車位。我把車停在車位上,四下張望沒找到咪表(貌似是沒有),索性懶得找了,直接下到海灘上拍了兩張海湖莊園西側方向的照片,算是不虛此行。

海湖莊園,唯一能安全取景的地方 作者供圖

水道全景作者供圖

腳下的草坪和沙灘上零散扔着一些空飲料瓶、包裝紙和用過的衞生紙之類的垃圾,想來要麼是釣魚佬留下的,要麼是在泄湖裏漂泊了很久、最終被潮水送上來的。

倒也沒多到使人看不下去的程度。只是一想到,旁邊不到200米就是“懂王”價值1800萬美元(棕櫚灘縣房產税評估師給“懂王”估值的已知最低值)或15億美元(“懂王”自己在財報中估值的已知最高值)的豪宅,它們原本能讓我產生的、“彷彿又看到自己兒時門前不遠那條(如今早已被治理的)河灘”那種有點平易近人的親切感,頓時就一掃而空了。

這是我見過的最短的海灘之一作者供圖

我後來意識到,即使是在我拍照的時候(當時“懂王”的身份為卸任總統,還未再次勝選),美國海岸警衞隊可能仍在水面佈置了衝鋒艇(下圖),我只是碰巧沒有遇到:

“懂王”遭遇第一次未遂刺殺後,在前圖所示水域巡邏的衝鋒艇

據媒體報道中的附圖,7月“懂王”第一次遇刺未遂後,受到壓力的特勤局和海岸警衞隊在棕櫚灘鎮周圍佈置了大量路障(見本節開頭圖中的黑叉),再次將棕櫚灘島南北截斷。

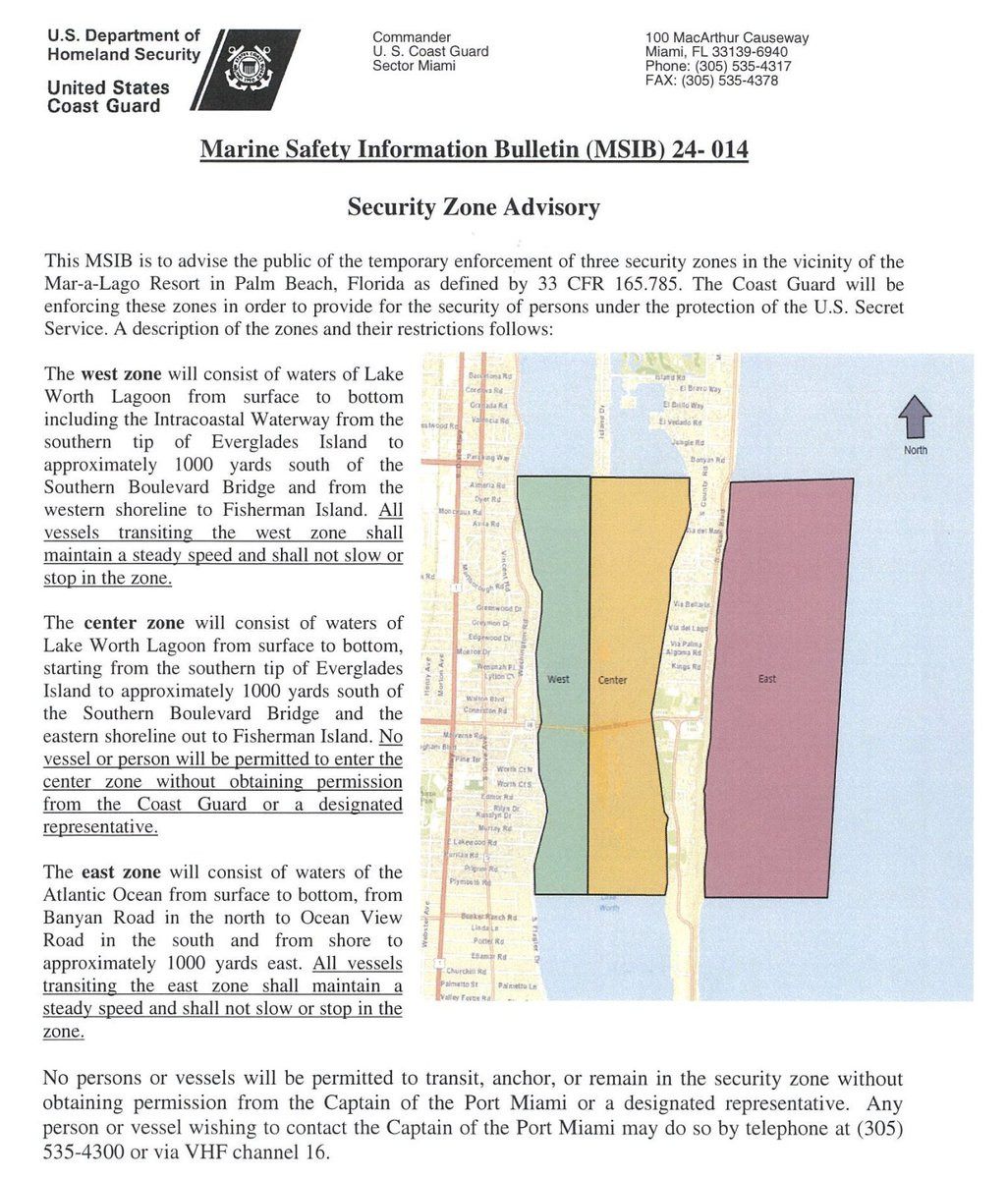

發生第二次刺殺警報後,海岸警衞隊索性封閉了海湖莊園周邊南北約2500米範圍內東西兩側所有水域(見下圖),從8月19日起一直封到11月30日,給他預留充足的選輸後折騰搞事的時間——2020年大選,他折騰了三週。

就現已揭曉的大選結果來看,“懂王”這個月大概是不會折騰了。然而據筆者觀察,自由派左派現在極其沮喪,警戒水域能不能在11月30日按期撤銷,恐怕又變成了未知數。特勤局、海岸警衞隊和棕櫚灘鎮其他老錢們的管制噩夢,在可預見的將來還要延續幾年。

綠區(西警戒區)和紅區(東警戒區,從海岸線向東伸出約900米)民船隻能勻速通過,嚴禁減速或停止。黃區(中警戒區,包括我拍照的島,即佈告中的“釣魚島”)嚴禁闖入,否則……就勿謂言之不預也。

“特朗普的沼澤”

“擊我共和鼓,吹我共和笳;書我共和簿,擎我共和花。請聽吾黨語,汝眾勿喧譁:此乃眾人父,所舉無參差!

“此黨誇彼黨,看我後來績:通商與惠工,首行保護策。黃金準銀價,務令昭畫一;家家田舍翁,定多十斛麥。凡我美利堅,不許人侵軼;遠方黃種人,閉關嚴逐客。

“彼黨訐此黨,黨魁乃下流:少作無賴賊,曾聞盜人牛。又聞挾某妓,好作狹邪遊;聚賭飛葉子,巧算妙竊鈎。面目如橘柑,衣冠如沐猴;隱匿數不盡,汝眾能知否?”

——題記

這首清朝人寫的詩作於1884年,這場《排華法案》發佈兩年後的選舉把克利夫蘭送上了第二個任期——在特朗普二次勝選之前,克利夫蘭是美國曆史上唯一在兩個不連續任期當選的總統。

我相信,歷史就像鋸木頭,有時向前,有時向後,但終歸是要向縱深發展。但身在局中,我首先在這塊美洲大陸上直觀看到的,還真就是一場詭異的輪迴。

離開佛羅里達的飛機起飛時正好是傍晚,我看見雲捲雲舒的靛青色天邊,烈火般的殘陽倒掛在茫茫無盡的金色水面上。

“那是佛羅里達半島的西海岸嗎?”我指着那些水面問坐在身邊的朋友。

“不,那是大沼澤地(Everglades),” 她對我解釋説,怕我沒聽説過這個詞,又補充道,“一大片草地的沼澤(a wide marsh of swamp)”。

“一大片特朗普的沼澤(a wide marsh of Trump)?”正聚精會神取景的我聽岔了,吃了一驚後立即反應過來,以為我講了個笑話的朋友已經大笑不止,感染得我也笑了起來。

美國漫畫:特朗普的沼澤

朋友是天生美國公民,一個在美國出生的叛逆的後代。和她的父輩不同,她這一代人長大時,美國為她們準備的生活已經很刻薄,卻沒有前進的希望。她先在學校接受了自由派白左思想,然後在網上逐漸跑偏,變成了“白左口中的左派”(許多具體理念可能與我們一些長輩的認知有所偏差),是巴勒斯坦的支持者、新中國的粉絲,背叛了自家長輩們的理念,逃離了後者心中應許的故鄉,獨自來到氛圍相對寬鬆的藍州,因此意外成了我的同學。

以前我以為她是“害羞的川粉”,但後來我發現,她其實是英語中所謂的“crypto-communist”——“加密共產主義者”;她就是“懂王”、拜登和哈里斯都憎恨、打壓、恐懼和極盡所能從美國的政治版圖中擦掉,描述為不存在的那一小羣人。

“懂王”上一任期有個著名的口號叫“排幹沼澤”。可在她眼中,雖然生物學上這是一片百花爭豔的美地,可在官場上,整個佛羅里達半島大概都是一塊與白宮無異的沼澤吧。

拜兩黨共同的貪婪與偽善所賜,在美國的千禧一代中,在兩黨主流媒體的聚光燈外、在四年一度選舉遊戲盛宴廳堂之外的地方,“紅左”的種子正在這片將要耗盡肥力、正滋生着貧困的土地上萌芽。

成功拍下了舷窗外的晚霞,想起了冰心在《談生命》中引用的,算是我的英語美學啓蒙之一、從來都很喜歡的句子:“願你的生命中有夠多的雲翳,來造成一個美麗的黃昏。”

西方不亮東方亮。我現在就在美國東岸,我窗前的晚霞大概已從遙遠北方密林掩映的飄雪的慰冰湖上離開,朝着那個我終將飛向的東方走去了……

西邊的太陽快要落山了,大沼澤地靜悄悄 作者供圖

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。