狄薇薇:是時候奪回對“法西斯對立面”概念的話語權了

guancha

【文/觀察者網專欄作者 狄薇薇】

相比教科書上遙遠異國的戰爭故事,我們總是更熟悉自己祖先親手打敗的敵人。二戰期間,除極個別留蘇中國人在蘇軍參與了歐洲戰場外,我們民族關於當年戰爭的集體記憶是與抵抗、擊敗日本法西斯相關的。今年我們將舉行的盛大紀念,第一主題就是中國人民抗日戰爭勝利80週年。

值得注意的是,今年我們紀念的勝利,不僅是中國人民抗日戰爭,還是全世界的反法西斯戰爭。

之所以要強調這一點,不僅是為了弘揚這場戰爭相對第一次世界大戰那種“無端民族狂熱驅使的相互仇殺”的絕對道德正義性、強調其奠定當今世界總體和平局面的偉大意義,更是為了在紀念80年前世界人民打敗了世界法西斯往事的同時,能將“法西斯主義是什麼”、“法西斯主義是如何發生的”從具體民族形式中抽象出來,看穿普遍意義上“法西斯”與資產階級民主政權之間的對立統一規律,超出緬懷的温故,達到警惕的知新。

那麼,可“知”的“新”在哪裏呢?

筆者4月關於美國留學生簽證的文章發表後,被某研究院的一位老前輩給引用了。這位前輩礙於生活經歷對美國現狀一些細節的複述略顯粗糙,但他的宏觀判斷是很精準的。僅依據少量二手信源,他就清楚地指出了當今美國政治最大的風險:法西斯化。

衰弱中的MAGA美國有法西斯化的現實風險

有勇氣、有體魄、有學術追求、不怕事、無移民意願的中國文科生,這三年都可以考慮下申請來美國讀政治科學的研究生。因為這是八十年一遇的特大機會,可以“嵌入式”觀察一場還從未有新中國政治學者直觀沉浸見證過的社會進程——一個高度成熟的、建於發達大型經濟體上的西式資產階級自由主義民主體制,如何走向法西斯主義。

例如,筆者在美國度過的這大半年裏,已先後看到了:

集中營在鱷魚沼澤中拔地而起;

留學生被幾乎隨機地違法取消居留資格;

在校報寫文章温和批評學校與以色列合作的女博士生被當街綁走;

在美國的首都,武裝軍隊上街武裝清理流浪漢;

ICE(美國移民和海關執法局)和美軍在街上隨機抓人,基本上以棕色皮膚為標準(抓到的包括美國公民甚至原住民);

美國政府與一傢俬營數據軟件開發商公開簽署“特務外包”和“自主殺人無人機”合同,在今年將其送入美國前十大科技公司;

行政崗位技術官僚被大批清洗,法院對違法行政活動頒佈的禁制令被公然無視,共和黨議員爭先恐後向元首獻媚,以圖在選區自保;

明確宣稱以推翻美國憲政原則為目的的政教合一路線圖——“2025總統過渡計劃”不僅在網上公然傳播,其主要起草者在逐漸掌握各級政府職位;

各種美國官方的“指鹿為馬”在小至就業數據、大至種族滅絕的每個尺度上大行其道,基督教民族主義和白人至上敍事在各種媒介上公開傳播。我們極其温和地在局外稱其為“贏學”宣傳,但如果嚴肅起來回顧歷史,這實際上是戈培爾“千年帝國”式的宣傳;

學術活動尤其國際交流被系統性破壞,大學被以招生權為要挾強迫制定校規,禁止師生批評種族滅絕政權。

美國警方與反以學生爆發衝突,圖為學生被逮捕畫面。

總的來看,美國的兩黨制和三權分立制衡機制雖還未從觀念上瓦解,但在聯邦運作層面已經失靈,共和黨已完全被MAGA民粹“奪舍”;“右翼新教白人富裕男性”之外的所有羣體都開始遭到不同程度的打擊,對部分弱勢和邊緣羣體,這種打擊的程度已經可稱為“迫害”,小規模的“水晶之夜”已經多次發生;“民族悲情”“白人悲情”和反智主義敍事正成為官方顯學,對全球人類文明主體的自我孤立、和與一些外國狐朋狗友建立在陰謀論和反共魔怔上的“右翼軸心”,正在同步形成。

MAGA對美國現行體制的破壞,是“温水煮青蛙”式的;未來很長一段時間內,美國預計將同時具備資產階級民主國家和基督教法西斯政權的政治文化特徵。

此外,也不應將美國新產生的法西斯化趨勢與美國已長期存在的總體性治理失敗相混淆;事實上,筆者個人暑假及截至目前在美國所接觸到的絕大多數地方(包括一些我們被告知過不要步行穿越的“黑人區”),市政環境、公共服務運作、各種社區自組織甚至包括國內頗有刻板印象的治安環境等仍處於正常水平,筆者還從未親身聽見過槍聲,也從未聽説過小區、學校和兩點之間的路上發生任何槍支-毒品犯罪(當然這可能與美國人口密度低有關;筆者自己的外出和交友相當謹慎,可能也增大了感知誤差)。

然而,目前這一尚處在緩慢演變中的美國已經足夠證明,零封建歷史、長期自由派-保守派“雙保險”意識形態教育、從無成功政變或軍政府歷史的高度成功的民主憲政實踐、天然封殺小黨的選舉制度和演變到今天的聯邦選舉人團流程體系,均不足以抵禦民粹裹挾的法西斯化潮流。西方自由主義民主制度的歷史和現實典範——美國,在後者衝擊面前不堪一擊。

需要指出的是:雖然特朗普打開了美國社會法西斯化的潘多拉盒子,但筆者並不打算像目前美國社交媒體上常見的白左自由派或主流新聞生產者一樣,將批判矛頭完全對準“懂王”的個人道德品質,彷彿只要換掉“橙色暴君”,美國的一切都會神奇地撥亂反正起來。

一方面,這是一種反向的英雄史觀,否認了美國體制已經長期存在、只是被特朗普揭破的系統性問題。另一方面,按筆者的看法,特朗普雖然迎合和操縱陰謀論與極端宗教敍事,各項治理隨其所欲,但他在政治上仍具有典型大資本家隨時“TACO”的軟弱性,缺乏那種讓自己為“皇國興廢在此一舉”陪葬所需的犧牲精神或強迫症。

然而,特朗普不行,不代表他所掀起的這場法西斯化運動中的所有人都不行。具備這些條件的人員在美國參議院中已大有人在,後特朗普MAGA時代,相比現在,可能將是美國對世界更危險的時候。

篡改“法西斯主義”概念本質的西方資產階級史觀,要為美國的快速法西斯化負全責

值得注意的是,此次美國的“2025年版”法西斯化進程,形式上並不是像1933年巴特勒將軍證詞指控的那次(俗稱“華爾街政變”)一樣,以反體制、反民主政變陰謀的方式暗中發生,而是藉助底層民粹情緒大搖大擺登堂入室的。

被公認為其民粹基本盤的保守派、基督教白人基本盤,平時都自稱是“民主”、“自由”、“憲政”、“法治”這些“美式政治優越性代名詞”最堅定的支持者;深厚的民主選舉歷史、深刻的法治理念實踐、穩定的憲政治理傳統和對作為“必要之惡”政府根深蒂固的懷疑,不僅沒有成為這些人抵禦法西斯思想的屏障,反而成了他們張開雙臂熱情擁抱“美麗新世界”的藉口。

而且,這種現象並不僅僅發生在受公立快樂教育長大的“紅脖子”中:如果説2016年特朗普初次上台前美國保守主義精英們還端起人設“擔憂”了幾場的話,這次就目前筆者已知,美國最保守的精英知識分子羣體,包括但不限於卡託研究所、傳統基金會等,但凡參與現實政治的,絕大部分都沒有按自己的“自由鬥士”、“民主先鋒”人設去阻擋特朗普的專斷,反而在這場對保守派一切傳統政治旗號的“自我政變”中扮演了辯護士甚至急先鋒。

筆者在暑假期間,想了十天十夜也沒有明白:這些從小受各種美國價值觀薰陶、接受過政治學高等教育的人,是如何獲得讓自己能在口呼“民主”“普世價值”並用其敲打別人同時,搞出“2025計劃”這種與“最終解決方案”本質無異東西的“雙重思想”的?

現在筆者傾向於,菩提本無樹、明鏡亦非台。筆者之所以會覺得大喊“自由民主”的美國精英能“毫不覺得自己是在轉向地”支持法西斯很奇怪,其實只是因為被現代西方自由派的政治學範式束縛了頭腦,隨之起舞自己跳進了他們長期有意無意塑造的分類學陷阱。

自20世紀30年代以來,特別是蘇共二十大和波匈事件之後,尤其是蘇聯解體至今,知識界(不限於西方)對“法西斯主義”的識別方式已經遭到了天翻地覆的重塑。比如,筆者如果自問:“以你受過的所有文科高等教育,你想到法西斯的第一印象是什麼?”答案是:“極權主義、集體主義”。

這是誰告訴我的?

這個問題就有點難了。沿着教材參考書仔細向上梳理後,源頭可能主要是兩個人:安·蘭德和漢娜·阿倫特。

安·蘭德的政治哲學強調以私有財產權為主要特徵的“個人權利”,認為自由放任資本主義是唯一道德的社會制度,因為在她看來,“合乎道德”的唯一標準是保護上述權利。她心目中的“烏托邦”是一個僅限於保護個人權利社會契約的“最小政府”,因為無論法西斯主義還是社會主義政府,都會破壞這種自由放任的純粹性。

漢娜·阿倫特則創立了我們今天所熟知的“極權主義”學術範式。她認為“極權主義”是一種不同於舊時代王權專制的新的反烏托邦形式,並開創了將“斯大林主義”與納粹法西斯主義在這一維度下並列的先河。

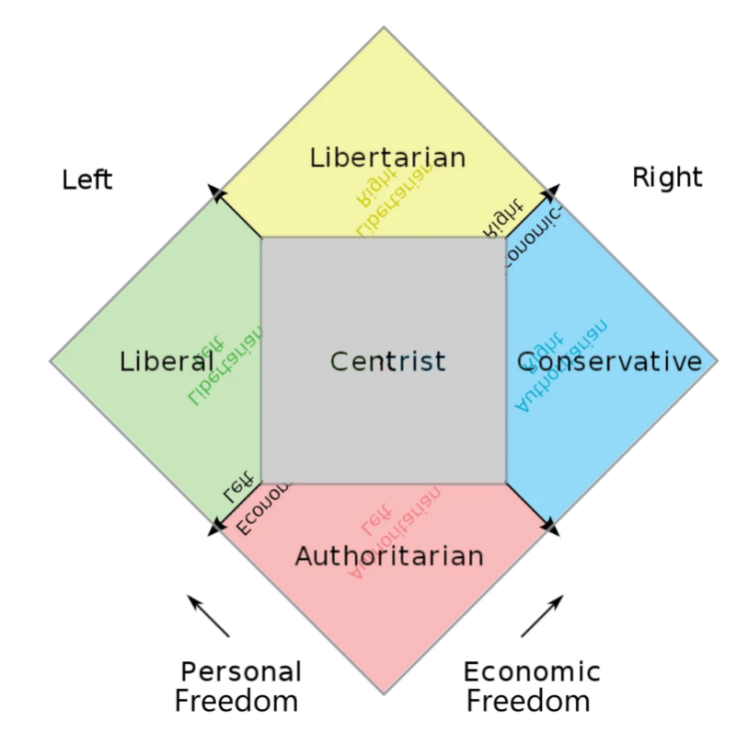

由於《極權主義的起源》適逢美國麥卡錫時代和東德“六一七”事件前夜,被反共浪潮下的美國“主流”輿論作為顯學大肆傳播;隨後發生的蘇共二十大秘密報告泄露事件和波匈事件更是對其起到了“鐵幕對面的背書”效果,“斯大林主義和法西斯主義並列為極權主義”,成為現代西方資產階級學者最喜歡的理論基礎和宣傳彈藥之一,漢斯·艾森克、斯圖爾特·克里斯蒂和阿爾伯特·梅爾策等人以“威權-自由程度”作為一側座標軸的各種原始版“諾蘭曲線”四象限圖,都採用了阿倫特分類法的精神。

1969年標準版的諾蘭曲線

蘇聯解體後,阿倫特原著作中的“斯大林主義”被進一步“推廣”到覆蓋列寧主義甚至馬克思主義基本原理。這種思想在世界各國知識界尤其高校中遺毒至今,塑造了一代又一代年輕學者的思維模式,並在一些劇變後的前社會主義國家又反過來影響到官方歷史敍事中。當今一些東歐親美政權同時禁止鐮刀錘子標誌和納粹萬字符,理由為頗為“中間派”的“反對一切極權主義”,正是源於這位大姐最初塑造的、修正的法西斯主義觀。

如果特朗普沒有出現、或者如果他沒有第二次當選,或者他第二次當選後沒有在美國掀起這場法西斯化狂潮、或者這場運動遭到了美國“小政府”“個人主義”“精英”“民主憲政”保守派的堅決抵制而非狂熱吹捧,這種拿“自由-威權”作量尺的價值觀還可以繼續被當成教材一代代講下去,一代代在我們的文科課堂上製造自以為有獨立思想的安·蘭德和漢娜·阿倫特的崇拜者。

然而,共和黨精英帶着MAGA紅脖子們來掀她們的棺材板了。

美國近七個月的現象足以證明,誘發法西斯政治的主客觀環境可以在有濃厚個人主義氣氛的社會里發生,可以催生出“自在的”、不自知的集體主義——民粹派系,使其在美式週期選舉-代議民主體制的死角擴散。

事實上,這種變化絕不是美國的意外現象。世界各地的多個政權都證明“西式民主社會”與“法西斯化”絕不是涇渭分明,是很容易相互轉化的。這個催化劑,就是建立在私有制基礎上、因此容忍資本主義民粹奪權的選舉制度。

這種依附於“民主”的癌變,在美國這個安·蘭德夢想的“人人自私、他才不亂”的資本主義超人烏托邦中,是無法治療的。

資產階級自由主義民主是法西斯主義獨裁的一體兩面

筆者對漢娜·阿倫特並不反感。她所推崇的“參與式民主”和對當時西方代議制的批判,其實與我們現在的一些民主理論探索及對美國選舉制的批判頗有異曲同工之妙;實際上,阿倫特“參與式民主”模型的部分靈感正源於議行合一的巴黎公社和工人代表蘇維埃。排除掉被西方保守主義勢力選擇性宣傳利用的後事,阿倫特對“極權主義”的概念建構雖然當時被左派罵得很慘,也算為國際共運樹起了一塊雷區警示牌。

筆者對安·蘭德觀感很差,但做學術就像演戲,一台戲裏不應該只有生旦淨沒有醜,最缺德的一種哲學立場不應該因為沒人敢提而懸空,總要有個代表性學派或人物去佔位。安·蘭德去唱了這個丑角的詞,這本身並沒有什麼錯。

就事論事、心平氣和地分析,她們二人的思想究竟錯在哪裏?

安·蘭德和希特勒都是尼采的忠實粉絲——他倆都是狂熱的社會分層論和超人論推崇者,一個認為是自己崇拜的獨裁天才在開創商業,沒了這些天才的企業乃至國家都要完蛋;一個認為是自己的獨裁天才在開創政治,沒了自己的德國人民都是渣渣。如果意識到“商業”是一種高度獨裁組織活動的話,他倆其實完全是一路人。

漢娜·阿倫特的情況更復雜一些。雖然23歲就拿到哲學博士,但她的研究領域是一種介於神學與存在主義哲學之間的東西。她在納粹上台(立即流亡國外,僅在納粹統治下生活了六個月)時,只比現在的我大一點,又被反納粹工作牽扯了精力,很可能並未注意到德國這一時期的“保守革命”浪潮——這種業餘興趣,不要説在那時了,即使在今天,很大程度上仍然是(用阿倫特自己的話説)“男人的陣線”——及其理念與美國保守主義陣營驚人的相似性。她的問題出在了對“經濟基礎決定上層建築”的忽視上。

原德國國防軍軍官、納粹時代與希特勒若即若離的德國著名極右翼哲學家恩斯特·榮格,在納粹上台前曾是某種“讓德國再次偉大”式理念的呼籲者和重要敍事塑造者。他的前秘書、極右翼知識分子阿明·莫勒在1949年指出,魏瑪共和國時代,包括他老闆在內的德國思想界發生了一場“保守革命”(Konservative Revolution),標誌是反對自威廉皇帝以來德國社會相對温和的一切,包括基督教倫理內部對自由主義的容忍、對平等觀念和代議制的認可、基於理性主義和科學的文化精神等,同時宣揚某種反理性、反啓蒙運動的“德意志浪漫主義”、普魯士軍國主義的“民族傳統”,神化一戰及其塑造的暴力友誼等等。“保守革命”哲學家們非常類似今天美國的卡託研究所知識精英或右翼博客主持人,他們對魏瑪理念的破壞和對“德國精神”的重構,在上層建築層面起到了“為希特勒驅除云爾”的效果。

為什麼資本主義保守主義敍事天然催生法西斯主義?

以目前的美國為例。從一些特定的視角來看,美國確實是一個偉大的文明,但她目前已處在資本主義生產關係對社會發展阻礙明顯大於推動力的“阻滯期”。上面所述的那些右翼智庫、播客主持們,不知道那種他們祖輩曾擁有的“美國生活方式”能如何延續或走向未來,於是希望將它錨定或逆轉到某個已逝去的特定“黃金時代”。這種嘗試最終必然在最本質、但務虛層面也容易表態的層面——反共產主義(反對經濟所有制調整這個唯一正確的前進出路)——下錨。錨鏈拋下後,自由、民主、人權、多黨制、“小政府”之類一切先前的“戒律”,都是可以拋棄的;白人種族主義、軍國主義、邪教崇拜等等一切先前被視為背叛價值觀的邪招,都是可以乞靈的。

法西斯主義的根本內核是反共,資產階級自由主義民主政治是法西斯獨裁的一體兩面。

如果在2025年過半的今天給“法西斯主義”下一個新定義,筆者願這樣歸納:

法西斯主義,文化根源在當代西方政治文化中被強行糅合在一起的、希臘-希伯來“兩希”起源之間巨大的內生張力,温牀是運作走向劣化的西式自由民主政體,導火索是對外掠奪能力下降導致的經濟競爭力下滑,突破口是被野心家引導向無產階級革命以外任何解決方案——統稱“保守主義”方案——的民粹。

要從漢娜·阿倫特們手中奪回“法西斯的對立面是什麼”的解釋權

“共產主義本位”的法西斯、代議制兩種“資產階級專政方式”定義,並不是筆者的新發明。由於魏瑪共和國艾伯特政權對德國無產階級革命的瘋狂扼殺,1920年代初,蘇俄和新生的共產國際引入了“社會法西斯主義論”(Sozialfaschismusthese)的提法,其重要衍生推論就是“資產階級民主制與法西斯獨裁是資產階級私有制社會政治表現的一體兩面”。

直到20世紀30年代中期納粹在德國上台前,部分由於1929年的經濟危機被當時的國際共產主義運動領導層誤判為資本主義最後的總危機,“社會法西斯主義論”是蘇聯和共產國際對整個資本主義陣營的主流看法,客觀上導致德共與社民黨合作失敗,幫助了希特勒上台。

德國人民的英雄兒子台爾曼曾將德共發展成德國第三大政黨。但因執行了共產國際反SPD的錯誤路線、分散了左翼選票,使納粹乘虛而入,德共與SPD雙輸,自己也壯烈犧牲

納粹奪取德國政權後,出於與社會黨陣營統一戰線的需要,蘇聯官方逐漸淡化了“社會法西斯主義”表述、代之以“人民陣線”的新提法(這個提法後來一直延續,並被包括我國在內繼續發展的社會主義國家所繼承),但“資產階級民主制與法西斯獨裁是資產階級私有制社會政治表現的一體兩面”,作為國際共產主義運動的理論敍事已然成型,併成為當時包括西方在內世界範圍內知識分子的主流觀點。

冷戰開始後,由於蘇聯在自身探索中犯下的肅反嚴重擴大化、集體化運動中的脱離農業現實等歷史錯誤逐漸為全世界所知曉,加上一批西方政治學者的話語重構,“法西斯主義的對立面”逐漸由“共產黨”變成了“民主制”,其與後者的共通點——資本主義私有制被淡化了,唯心主義的“極權”、“自由”取代了“生產資料所有制”這個物質基礎,成為衡量一個社會是否法西斯的標尺。

然而,隨着科技發展和文化多樣性導致的“極權”標準模糊化(例如,“東德MfS建立了巨大的人工監聽網絡”被認為是典型的極權行為,那麼大規模自動記錄互聯網足跡的“稜鏡”行動算什麼呢?監控探頭和其他政府監管在東亞日韓等國與美國的差異,則是更模糊的例子)、以及全球化導致的公民權與實際勞動生產-納税活動的大量錯配(典型例子是美國和歐洲的大量非法務工移民),“極權-自由”這把標尺正在變得越來越雙重標準乃至多重標準,越來越像是宣傳工具、而難以作為客觀的評價準則。

特朗普今年的上台、美國國內表現出的難以用其解釋的法西斯化進程,其實在提醒我們,是時候用唯物主義和階級分析方法奪回對“法西斯對立面”概念的話語權了。

結語

法西斯道路與當代西方自由主義民主是資本主義社會上層建築的一體兩面。世界上沒有無緣無故的愛和恨,法西斯主義的極權主義形式不是某種從虛空中掉落人間的抽象邪惡,而是資本主義發展邏輯的必然結局;只要私有制這個根本約束不破除,階級鬥爭被限縮在系統內各個節點所積累的社會內應力——無證移民合法化、“黑命貴”、LGBT權益運動等與“傳統社會”對上述補償自身所造成新問題的自發反彈互相激發振盪,最終一定會找到法西斯主義道路這個突破口。

一個社會要想“本質安全”地對抗法西斯主義這個幽靈,築起堅不可摧的反法西斯大壩,弘揚理直氣壯的愛國主義精神,避免正直羣眾的愛國心陷入當年德意日社會陷入的種族優越論和軍國主義異化、給全世界帶來深重災難,必須建立公有制為主導、多種所有制協調發展,社會生產有序受控、分配成果及於全民的社會主義基本制度。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。