都柏林地下室排屋的設計歷史 - 彭博社

Richard Conway

一樓在地下室的家看起來比從街上看起來的謙遜外表要大得多。

一樓在地下室的家看起來比從街上看起來的謙遜外表要大得多。

攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab

肯辛頓高速公路項目將把一段下沉的高速公路深埋地下,並用一個公園覆蓋,重新連接兩側的社區。

肯辛頓高速公路項目將把一段下沉的高速公路深埋地下,並用一個公園覆蓋,重新連接兩側的社區。

攝影師:Malik Rainey/Bloomberg*(本文是我們正在進行的系列探索塑造全球城市的標誌性住宅設計的一部分。閲讀更多系列內容並註冊,以便直接將下一個故事發送到您的收件箱。)*

“都柏林,我是指字面上和地形上,是平坦的 — 所以一切都在同一平面上,”小説家愛麗絲寫信給她的朋友艾琳,在作者莎莉·魯尼的*美麗世界,你在哪裏。 “*你可能認為這是一種民主的城市組織方式 — 讓一切面對面發生。但這給了天空絕對的支配地位。”

剛從高樓林立的紐約回來的愛麗絲對都柏林可能有點苛刻,但她觸及了關於愛爾蘭首都的一個真理:長期以來,都柏林一直對高樓建築持有厭惡態度。這座城市可能維持着合理的人口密度 — 類似於赫爾辛基或華沙 — 但其建築物絕大多數都緊貼地面。事實上,對低層建築的歷史偏好導致了一種在任何其他歐洲首都都很少見的住房類型:看起來像是單層排屋的街道。

大多數位於內城邊緣的這些獨特的19世紀住宅以其小佔地面積、簡約風格和靠近城市核心而脱穎而出。近幾十年來,它們被重新發現為極具吸引力的居住地點,也反映了都柏林房地產市場的巨大變化,曾經是中產階級住宅的謙遜住宅現在變得備受追捧且昂貴。

帶有喬治亞風格的維多利亞式住宅

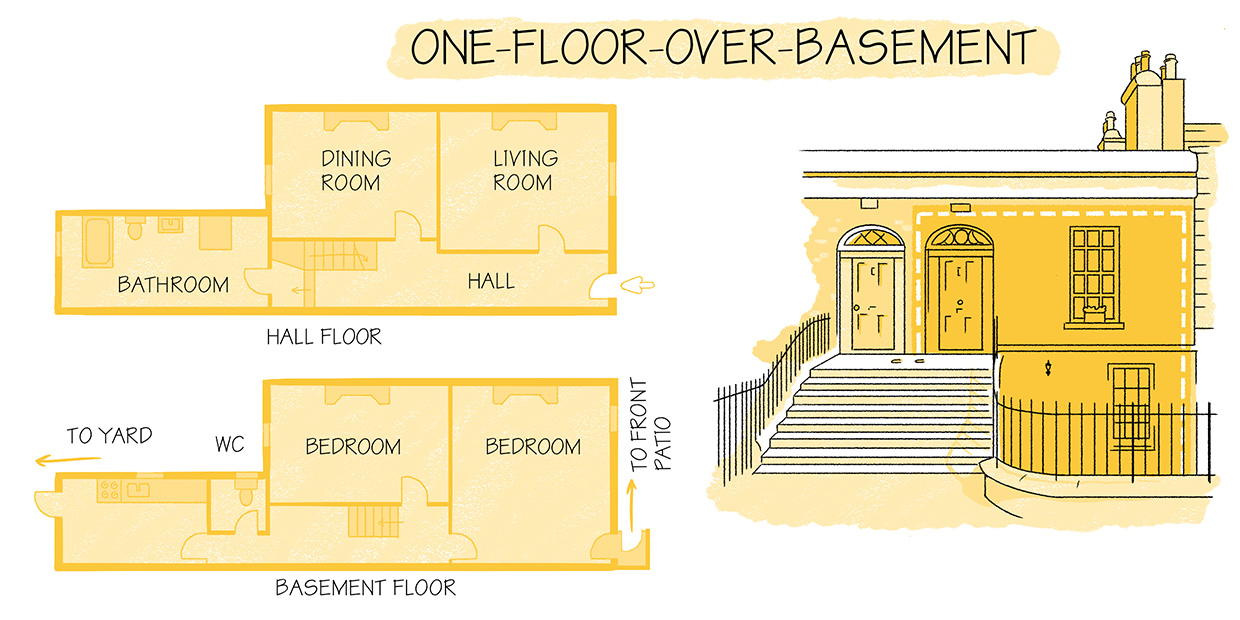

典型的都柏林地下一層的排屋是一座簡單的紅色或棕色磚結構,分為兩層。它的獨特外觀來自於二樓的前門和帶有扇形窗户的位置,以及從人行道上升起與之相遇的樓梯,或者從一個小前院。在下面,地下室層通常看起來有些隱藏,房屋內部似乎比從街上看到的謙遜外觀要大得多。大多數房屋後面都有自己的花園,而在室內,通往下層的樓梯位於入口走廊的後端。

插圖:Josh Kramer/Bloomberg CityLab地下室通常有雙坡屋頂,從側面看起來像字母M,與鄰居的磚煙囱共用,正面看時有帶有護牆的特殊方形感覺 — 儘管一些後來的版本放棄了這一點,而採用了飄窗。

插圖:Josh Kramer/Bloomberg CityLab地下室通常有雙坡屋頂,從側面看起來像字母M,與鄰居的磚煙囱共用,正面看時有帶有護牆的特殊方形感覺 — 儘管一些後來的版本放棄了這一點,而採用了飄窗。

如今,一些房屋在20世紀增加了擴建,但從歷史上看,上層傾向於由三個房間組成 — 通常是客廳、餐廳和卧室。樓下通常也是一個三室的佈局,家庭的工作區域被整理好,有廚房、洗衣房、煤炭儲藏空間,以及在較大的家庭中,可能還有另一個卧室。

上層和下層之間的分隔揭示了這種形式對地位的謙遜追求。雖然不算大,但這些住宅最初是為城市的中下階層建造的,始於晚期喬治時代,在早期和維多利亞時期中期達到巔峯。因此,許多這樣的住宅保留了都柏林著名18世紀的宏偉的新古典主義風格:它們在美學上是剋制的,儘管佔地面積不大,但它們擁有一個主層 — 這是指那個看起來很花哨的上層,位於樸素的地下室樓層之上,在上流社會的房屋中,這是一個容納僕人的樓層。

在這裏,城市的職員、公務員和店主們得到了經過縮減的經典都市愛爾蘭高社會家庭的版本。與富人不同,他們可能沒有僕人,但他們想要的是那些暗示他們可能會有僕人的房屋。

門上方的扇形窗户是都柏林地下室一層房屋的經典特色。攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab災難與增長的時代

門上方的扇形窗户是都柏林地下室一層房屋的經典特色。攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab災難與增長的時代

儘管這些住宅的居民渴望過上更好的生活,但這些房屋出現在一個在19世紀被黑暗和災難所籠罩的城市中,但這個城市仍在增長。在前一個世紀,都柏林曾是大不列顛和愛爾蘭島上第二大的城市,到了1800年,它成為了西歐第六大城市。然而,在1801年,倫敦頒佈的一項法令大大削弱了都柏林的重要性,該法令解散了該國半自治議會(儘管該議會曾剝奪該國的天主教徒多數派的權利),並將權力轉移到了英格蘭首都。

在這個世紀,愛爾蘭也遭受了1845-1852年的大饑荒的蹂躪,大約有一百萬人死亡,數百萬人移民。災難如此嚴重,以至於它引發的移民使愛爾蘭的人口水平再也沒有恢復到以前的水平——但與全國其他地方形成鮮明對比的是,饑荒時期的都柏林卻經歷了增長。這不僅是因為成千上萬的饑民尋求庇護,還因為這座城市已經進入了以商業驅動為主導的維多利亞時代,儘管它的新低級別地位使其落後於增長更快的其他城市。工業革命正在全面展開,而繁榮的貝爾法斯特正在崛起為該島的工業中心,都柏林仍然是最重要的城市:它仍然是貿易、法律和文化的中心。

“這是鐵路時代,”《都柏林的資產階級住宅:建造維多利亞時代郊區,1850-1901年》的作者蘇珊·加拉文博士説。都柏林 資產階級住宅:建造維多利亞時代郊區,1850-1901年。 *“*你有人在鐵路、運河、蒸汽船上工作。這是批發貿易的中心。零售業在19世紀也在增長:百貨公司被建立。人們在銀行和保險公司工作,他們都需要住房。”

從1830年代開始,這些地下室開始出現在城市的南部和北部邊緣,這是中產階級擴張的結果。但是,儘管它們是建在都柏林內部著名的18世紀花園廣場之外的地區,但它們的崛起比之前更為零散和不那麼有組織。

“開發商們並沒有親自建造這些房屋,”加拉文補充道,“他們會出售地塊,然後會有小型建築商來建造。你可能會有一個木匠為他的家人建造一個房屋。”

這些文雅的住宅出現在一個因城市貧民窟而聞名的城市中——這一事實與其饑荒時期的人口增長密切相關。這段經歷了大饑荒的軌跡可以通過單一街道海茨伯裏街完美地展現出來,如今這條街道擁有城市保存最完好的一層地下室房屋。它最初是在19世紀30年代規劃的,但在19世紀40年代發展非常緩慢,直到19世紀50年代和60年代它的建設迅速加快。沿街的房屋——宏偉但樸素的一層地下室房屋——成為了都柏林饑荒後小資產階級住房繁榮的藍圖。

為城市的中低階層而建,這些一樓帶地下室的房屋在最近幾十年被重新發現,成為都柏林一些最理想的住房,攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab具有愛爾蘭特色的形式

為城市的中低階層而建,這些一樓帶地下室的房屋在最近幾十年被重新發現,成為都柏林一些最理想的住房,攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab具有愛爾蘭特色的形式

這些排屋的獨特風格歸功於都柏林特有的一個怪癖:他們地下室的位置。在18世紀,愛爾蘭首都的地下室幾乎總是低於街道水平。但隨着19世紀城市的擴張,地下室的第一層地面升高,可能是由於城市基礎設施的限制。

正如加拉文在她的書中寫道,這很可能是因為該市缺乏統一的抽水排水系統。事實上,直到19世紀末,都柏林的許多地區才得到這樣的系統。開發商和建築商面臨着低窪沿海城市的潮濕土地 —— 這幾乎可以肯定地導致地下樓層受水損壞。有一個簡單的解決方案:如果沒有辦法保持最低樓層乾燥,他們就會簡單地將地下室抬高出地面。

最早的抬高地下室版本通常在街道以下半層。但隨着世紀的發展,它們變得與人行道齊平,這與同時代的英國城市有明顯的區別。在那裏,隨着英國開始偏愛建築後面的外屋,地下室基本上已經消失。都柏林也會效仿,但要晚得多。即使有了改進的排水系統,愛爾蘭首都也從未完全擺脱地下室,甚至將它們重新沉入地下。這可以在城市的一些後維多利亞式小屋中看到。

都柏林市中心的公寓樓——通常位於曾經是富人家庭的大房子中被拋棄的地方——因為容納了大量的人而變得著名,而在其邊緣建造的一層樓上有地下室的住宅通常由單身家庭及其房客居住,條件從相當擁擠到實際上相當寬敞不等。

根據人口普查記錄,到了1900年代,一些家庭的規模達到了九個人,而其他家庭可能只有兩個人。很可能是,更富裕的家庭保持了上層生活區和下層實用區之間的區分,而較大的家庭開始打破這種分隔。

但是為什麼這些住宅建得如此低矮呢?排屋的低矮特性最好用供需術語來解釋:中下階層雖然渴望優雅的住宅,但可能並不需要第三、第四或第五層。他們也負擔不起。從文化上講,愛爾蘭長期以來更傾向於低層建築。在大部分時間裏,教堂尖塔是都柏林最高的建築,規劃者仍然將其歷史核心作為高度指導——儘管這正在改變。

一樓,地下室以上的住宅為都柏林許多街道帶來了低矮的印象。攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab一個持久的設計

一樓,地下室以上的住宅為都柏林許多街道帶來了低矮的印象。攝影師:Richard Conway/Bloomberg CityLab一個持久的設計

一樓地下室的建築由於多種原因一直存在於城市核心附近。雖然20世紀初期新獨立的愛爾蘭自由邦,後來的愛爾蘭共和國,確實開始了雄心勃勃的公共和私人住房項目,但資金並不充裕,它讓首都的維多利亞時代郊區大部分保持原樣 — 即使這個國家和開發商在世紀末著名地部分破壞了都柏林的喬治亞核心。蘇珊·加拉文還指出,愛爾蘭在第二次世界大戰期間的中立意味着它免受了許多歐洲城市遭受的轟炸,而該市戰後的發展並沒有發生在這些房屋所在的地區

在20世紀70年代末、80年代和90年代初,隨着愛爾蘭首都向外郊擴展,許多人認為一樓地下室是舊城市的破敗時尚遺蹟 — 襤褸的陳舊輝煌的象徵。在20世紀末的都柏林,內城和內郊被視為不宜居住的地方。這種情況在20世紀90年代末和21世紀初發生了變化,當時愛爾蘭經濟在所謂的凱爾特虎時期蓬勃發展,城市的老區開始興旺起來。

現在,都柏林人爭論着他們著名的低層城市是否仍然可行,因為他們正經歷着 住房短缺和支付能力危機。一些人認為向上建設可能在一定程度上解決這個問題;另一些人則認為增加現有住房庫存的密度是關鍵。無論結果如何,毫無疑問,這座城市的一層樓上地下室住宅將會保留 — 至少因為其中許多房屋出現在市政委員會記錄的受保護建築中。

坐落在市場的高端 — 想象一下價格從70萬美元到150萬美元不等 — 這些排屋是首都最令人嚮往的住宅之一。如今,這類房屋中價格更昂貴的例子通常通過將廚房或浴室延伸到院子裏,將閣樓屋頂方正以創造額外的卧室,從而在有限的佔地面積中最大限度地利用生活空間,只留下小小的户外露台。

這與它們的中低階層起源 — 甚至是一代人之前的地位 — 相去甚遠。它們仍然是優雅建築歷史的證據 — 但也表明,隨着一層樓上地下室只有最富裕的市民才能負擔得起,都柏林低層、中密度的過去為一個急需更多經濟適用房的城市提供了很少的範例。

稍微更為適中的一層樓上地下室住宅版本,就像這個晚維多利亞時代的例子,一直延續到19世紀末期在都柏林繼續建造。攝影師:ddoorly/E+ via Getty Images“當我年輕的時候,它們被認為是市中心地區,”居住在都柏林的作家Eva Kenny説道,她在城市南部的一棟地下一層的房子里長大。“我們周圍的房子大部分都租給了學生。但在凱爾特虎時代,你可以看到網簾被木質百葉窗取代,這是潛在的中產階級化的跡象。”

稍微更為適中的一層樓上地下室住宅版本,就像這個晚維多利亞時代的例子,一直延續到19世紀末期在都柏林繼續建造。攝影師:ddoorly/E+ via Getty Images“當我年輕的時候,它們被認為是市中心地區,”居住在都柏林的作家Eva Kenny説道,她在城市南部的一棟地下一層的房子里長大。“我們周圍的房子大部分都租給了學生。但在凱爾特虎時代,你可以看到網簾被木質百葉窗取代,這是潛在的中產階級化的跡象。”

“我們沒有冰箱,卧室在樓下,而不是樓上 —— 其他孩子覺得你不用上樓去卧室很奇怪。直到上大學我才真正為我住的地方感到自豪。現在,當我進入我父母的房子時,我覺得它非常可愛,” Kenny補充道,“就像童話故事中的一樣。”

在過去的35年裏,Kensington Expressway的聲音和氣味一直伴隨着Marcia Ladiana在水牛城東區的生活。她的家是一座有着整齊種植前花園的百年木製房屋,俯瞰着容納着六車道的高速公路的混凝土溝槽。“當我擦灰塵時,我會發現汽車的黑煙,” Ladiana説。“你無法逃避它。”

Ladiana是紐約州環境保護部門的退休環境工程師,她列舉了在這個低收入、以黑人為主的社區中似乎普遍存在的疾病和健康問題:哮喘、肺癌、心臟病、聾。 “人們左右都在生病。”

紐約州官員提出了一項旨在改善這一有毒基礎設施影響的計劃。價值10億美元的肯辛頓高速公路項目將把一個三分之四英里長的下沉高速公路段深埋地下,並在其上覆蓋一個公園,重新連接兩側的社區。

但是,拉迪亞娜和她的丈夫特倫斯·羅賓遜並沒有接受這個旨在治癒社區的計劃,他們起訴了紐約州交通部,試圖阻止這一計劃。將他們家旁邊的開放高速公路溝變成綠地並不能解決他們社區的問題,這對夫婦表示。事實上,這可能會使其中一些問題變得更糟。

“他們沒有遵守所有的氣候變化法律,”拉迪亞娜説。“他們沒有做任何減少空氣污染的事情。他們所做的只是把所有的污染推到兩邊。”

馬西婭·拉迪亞娜在布法羅的洪堡大道上的家中。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社拉迪亞娜和羅賓遜領導着越來越多的肯辛頓高速公路項目批評者,這個團體包括幾個社區組織和有影響力的紐約州公民自由聯盟。他們與該地區幾乎所有的民選官員、紐約州交通部以及許多東區居民對立,這些居民多年來一直在努力實現這個項目,並渴望看到他們社區的積極變化。

馬西婭·拉迪亞娜在布法羅的洪堡大道上的家中。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社拉迪亞娜和羅賓遜領導着越來越多的肯辛頓高速公路項目批評者,這個團體包括幾個社區組織和有影響力的紐約州公民自由聯盟。他們與該地區幾乎所有的民選官員、紐約州交通部以及許多東區居民對立,這些居民多年來一直在努力實現這個項目,並渴望看到他們社區的積極變化。

辯論凸顯了美國交通部重連社區計劃面臨的挑戰,這是喬·拜登總統兩黨基礎設施法案的一部分,旨在彌補上世紀50年代和60年代在主要黑人社區建造的城市高速公路所造成的傷害。該計劃資助的一些最大、最昂貴的項目是高速公路蓋頂——這是一種流行的策略,可以在不減少車輛數量或它們產生的排放的情況下,將社區重新聯繫在一起。費城,亞特蘭大和奧斯汀也在考慮利用美國交通部的重連社區資金,以及其他城市和州的資金,用於高速公路蓋頂。

前市長候選人印度·沃爾頓是東區居民中反對高速公路蓋頂的人之一。攝影師:約書亞·貝塞克斯/AP照片但現在許多布法羅人開始質疑這些干預措施所承諾的改進是否值得成本。

前市長候選人印度·沃爾頓是東區居民中反對高速公路蓋頂的人之一。攝影師:約書亞·貝塞克斯/AP照片但現在許多布法羅人開始質疑這些干預措施所承諾的改進是否值得成本。

肯辛頓帽就像是“對一個巨大傷口貼了一塊創可貼。從字面上和象徵意義上來説,這都不夠,”東區居民、前水牛城市長候選人印第亞·沃爾頓説。“水牛城應該得到更多和更好的。”

1950年代規劃肯辛頓高速公路時,水牛城是一個完全不同的地方。這座城市擁有50多萬居民。成千上萬的工人每天通勤到像Trico風擋雨刷工廠和附近的大規模伯利恆鋼鐵廠這樣的設施工作。戰後車輛使用激增,曾經寧靜的居民街道被汽車和卡車淹沒。

設想着一個擁有一百萬人口的大都市,水牛城領導人提出了一個縱橫交錯的高速公路網絡,以控制交通激增。並非所有的高速公路都得以完成,因為社區領導的“高速公路反抗”成功地擱置了一項計劃,即將一條幹線穿過城市歷史悠久的阿倫敦社區在下西區。但東區——一個由波蘭、德國和意大利移民家庭定居的工人階層地區,在二戰後黑人家庭搬進來後開始遷往新郊區——遭遇了不同的命運。

上世紀50年代對肯辛頓高速公路的未來設想。這條高速公路的下沉部分於1971年完工。由紐約州布法羅市及伊利縣公共圖書館許可複製在這裏,高速公路規劃者瞄準了布法羅市景觀的明珠之一:洪堡大道。這條寬闊的、綠樹成蔭的林蔭大道是19世紀末著名景觀設計師弗雷德裏克·勞·奧姆斯特德(Frederick Law Olmsted)在城市中串聯的公園和綠地網絡中的一個關鍵連接點 。為了將這條蔭涼的大道改造成近兩英里長的高速公路溝槽,工人們砍伐了六排成熟的榆樹和楓樹, 拆除了600多棟房屋。

上世紀50年代對肯辛頓高速公路的未來設想。這條高速公路的下沉部分於1971年完工。由紐約州布法羅市及伊利縣公共圖書館許可複製在這裏,高速公路規劃者瞄準了布法羅市景觀的明珠之一:洪堡大道。這條寬闊的、綠樹成蔭的林蔭大道是19世紀末著名景觀設計師弗雷德裏克·勞·奧姆斯特德(Frederick Law Olmsted)在城市中串聯的公園和綠地網絡中的一個關鍵連接點 。為了將這條蔭涼的大道改造成近兩英里長的高速公路溝槽,工人們砍伐了六排成熟的榆樹和楓樹, 拆除了600多棟房屋。

就在西邊,一條垂直的高速公路建在奧姆斯特德的斯卡雅誇達大道上,橫穿了布法羅最大的公園,進一步分割了規劃者歷史悠久的綠地網絡。

1971年開通時,肯辛頓高速公路成功地加快了從布法羅市中心到機場和北部郊區的行程。(事實上,該地區如今擁有美國 最短的平均通勤時間之一。)但預期的城市增長並未到來。相反,隨着主要工業僱主關閉工廠,居民繼續逃往伊利縣的郊區,布法羅的人口繼續減少。如今,大約有25萬人居住在這座城市。

這種衰退最嚴重地影響了肯辛頓高速公路旁邊的東區社區。房屋價值暴跌,房屋空置問題嚴重,該地區現在在全國範圍內的哮喘發病率和預期壽命方面位居第95至99百分位數。哮喘率和低預期壽命。

閲讀更多:新一代高速公路鬥士正在集結

從1990年代初開始,社區成員開始倡導解決他們後院中有毒基礎設施的問題。這個團體最終被稱為“恢復我們社區聯盟”或ROCC,開始爭取政治支持覆蓋高速公路溝渠。其他當地聲音主張完全埋掉高速公路,並恢復原始街道網格。

多年來的遊説之後,肯辛頓的反對者終於在2021年上任的布法羅本地人、州長凱西·霍庫爾(Kathy Hochul)身上找到了一個強有力的盟友。作為州長的第一個預算週期,霍庫爾為肯辛頓高速公路蓋頂和州內其他四個以人為本的公路改進項目撥款近30億美元。

如今的洪堡公園路上的房屋俯瞰着一條混凝土高速公路溝渠。攝影師:利比·馬奇/華盛頓郵報/蓋蒂圖片社僅僅幾個月後,一名18歲的白人至上主義者在布法羅東區的Tops超市槍殺了10名黑人。這座城市,尤其是它的黑人社區,需要一些好消息。去年三月,在一場情緒激動的新聞發佈會上,交通部長皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)在多次提及最近的悲劇後宣佈,肯辛頓高速公路項目將獲得5500萬美元的撥款,這是“重連社區”計劃首輪中最大的一筆。

如今的洪堡公園路上的房屋俯瞰着一條混凝土高速公路溝渠。攝影師:利比·馬奇/華盛頓郵報/蓋蒂圖片社僅僅幾個月後,一名18歲的白人至上主義者在布法羅東區的Tops超市槍殺了10名黑人。這座城市,尤其是它的黑人社區,需要一些好消息。去年三月,在一場情緒激動的新聞發佈會上,交通部長皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)在多次提及最近的悲劇後宣佈,肯辛頓高速公路項目將獲得5500萬美元的撥款,這是“重連社區”計劃首輪中最大的一筆。

對於布法羅一直在推動重新構想高速公路的人們來説,這看起來像是一次突破。“由於新的聯邦資金來源,選舉官員抓住機會推動這個項目向前發展,”多年來一直參加項目利益相關者會議的城市規劃師和作家艾倫·奧伯斯特(Alan Oberst)説。“看起來這個項目就要加快進度了。”

但隨着項目的更多細節被揭露,一些看法開始發生變化。

六月份,紐約州交通部告訴社區成員,該項目不會像之前討論的那樣包括一個通風系統。相反,汽車尾氣將通過隧道兩端的空氣流動排出,或者在罕見情況下,通過大型頂部風扇。該項目的環境評估預測,這些顆粒物的噴射將使隧道入口附近的污染水平比當前條件增加約6%,即使在隧道蓋本身的空氣質量會略有改善。

蓋的規模也受到批評:擬議的蓋僅延伸約四分之三英里,因此在項目完成後,高速公路的大部分長度——1.8英里中的大部分——將基本保持原樣。

“很多人在那時非常擔憂,”奧伯斯特説。

在一個渲染圖中,下沉的高速公路被一個帶有寬廣中央分隔帶的蓋所覆蓋,讓人想起原始的亨伯特公園大道。來源:NYS DOT2023年夏天,當地社區中心主任坎迪斯·莫平斯開始組織一個名為東區公園大道聯盟的新倡導團體。該團體採取了比ROCC更為批判的立場,質疑為什麼更雄心勃勃的設計概念,如完全拆除高速公路並恢復整個奧姆斯特德公園大道,或者新的交通線路,沒有得到更仔細的考慮。組織如奧姆斯特德公園保護協會開始將他們的忠誠從老一代的活動人士轉向新一代。

在一個渲染圖中,下沉的高速公路被一個帶有寬廣中央分隔帶的蓋所覆蓋,讓人想起原始的亨伯特公園大道。來源:NYS DOT2023年夏天,當地社區中心主任坎迪斯·莫平斯開始組織一個名為東區公園大道聯盟的新倡導團體。該團體採取了比ROCC更為批判的立場,質疑為什麼更雄心勃勃的設計概念,如完全拆除高速公路並恢復整個奧姆斯特德公園大道,或者新的交通線路,沒有得到更仔細的考慮。組織如奧姆斯特德公園保護協會開始將他們的忠誠從老一代的活動人士轉向新一代。

“ROCC的人們已經從事這項工作很長時間了,我們都尊重這一點。但看起來他們正在為政治上方便的事情妥協,而不是選擇最好的計劃,”沃爾頓説,他是東區公園大道聯盟的早期成員。“他們被誤導認為這個蓋帽是他們一生中唯一會看到發生的事情。”

代表不同世代的分歧被斯蒂芬妮·巴伯-蓋特的去世生動地展現出來,她是ROCC的長期領導人,在一月去世。即使那些在肯辛頓高速公路項目上與她意見不合的人也對她的倡導表示感激。“她擁有極高的誠信,永遠致力於她的社區,”拉迪亞娜説。

ROCC的領導人,包括巴伯-蓋特在去世前幾周,沒有回應評論請求。但在社區中有很多支持高速公路蓋帽項目的人。

馬爾科姆·洛特與家人住在一棟直接面對高速公路的房子裏。他説,最近有兩輛車從附近的出口匝道飛馳而過撞到了房子。如果當前的項目繼續推進,他的房子,就像拉迪亞娜和羅賓遜的房子一樣,將面對高速公路頂部的公園。

一些東區居民,如馬爾科姆·洛特,渴望看到這個項目取得進展。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社“如果每個人都對這個項目説不,那就完了。然後我們又回到原點了,”洛特説。儘管他擔心排放問題,但洛特指出,越來越多的車輛是電動的,這有助於減少(但並非消除)它們的局部污染影響。“隧道是最好的折中方案,”他説。“你可以保留一部分舊公園,同時仍然可以讓7.5萬輛車高效運行。”

一些東區居民,如馬爾科姆·洛特,渴望看到這個項目取得進展。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社“如果每個人都對這個項目説不,那就完了。然後我們又回到原點了,”洛特説。儘管他擔心排放問題,但洛特指出,越來越多的車輛是電動的,這有助於減少(但並非消除)它們的局部污染影響。“隧道是最好的折中方案,”他説。“你可以保留一部分舊公園,同時仍然可以讓7.5萬輛車高效運行。”

每天有7.5萬輛車的原因是紐約州交通部在2022年12月的 範圍報告 中否決了完全拆除高速公路的想法,該報告分析了基於能夠“維持現有走廊車輛容量”的替代方案。機構確定,如果所有這些車輛被轉移到地面道路或其他高速公路,將導致交通擁堵,並在城市街道上造成不安全的條件。

布法羅大學建築學教授布拉德·威爾斯進行的分析,他是這個蓋項目的激烈批評者,得出了不同的結論。他的 研究 發現,城市的徑向幹道和現有高速公路有能力容納目前沿高速公路行駛的車輛。支持街道重新配置的人士還可以指出幾起“車輛大混亂”案例,即使在 洛杉磯 和 西雅圖,在主要高速公路關閉後,駕駛員要麼通過替代路線,要麼找到其他駕駛替代方案。

在一份聲明中,紐約州交通部發言人格倫·布萊恩寫道,肯辛頓高速公路項目“代表了一次糾正過去規劃錯誤、重新連接東水牛城社區併為整個社區提供額外綠地和連通性的世代機遇”。聲明稱,該項目是由“幾十年的社區倡導”和“廣泛的外展努力”塑造而成,包括60次公開會議。

在公開會議中越來越受歡迎的主題是,肯辛頓項目應該與重新設計斯卡雅誇達高速公路同時進行規劃,後者是水牛城另一條奧姆斯特德公園變成高速公路的路段。經過多年社區活動人士和紐約州交通部之間的激烈爭執,州官員於2019年將斯卡雅誇達項目移交給了地區規劃組織。去年,該機構發佈了一份計劃,將該高速公路改建為低速林蔭大道,拆除高架立交橋並增設自行車和步行道,贏得了廣泛社區支持。

斯卡雅誇達高速公路貫穿水牛城的德拉華公園。計劃正在進行,將其改造為低速城市林蔭大道。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社東區居民、高速公路蓋頂支持者卡特琳娜·馬丁-波爾多表示,許多支持將肯辛頓和斯卡雅誇達項目聯繫起來的人並不來自該社區。她擔心將這兩個項目聯繫起來最終會將資金從東區轉移出去,並背叛“重建社區”計劃背後的理念。她説:“這些幾乎是應該作為對黑人社區的一種賠償形式的資金。”“這不是一個奧姆斯特德公園恢復項目。”

斯卡雅誇達高速公路貫穿水牛城的德拉華公園。計劃正在進行,將其改造為低速城市林蔭大道。攝影師:馬利克·雷尼/彭博社東區居民、高速公路蓋頂支持者卡特琳娜·馬丁-波爾多表示,許多支持將肯辛頓和斯卡雅誇達項目聯繫起來的人並不來自該社區。她擔心將這兩個項目聯繫起來最終會將資金從東區轉移出去,並背叛“重建社區”計劃背後的理念。她説:“這些幾乎是應該作為對黑人社區的一種賠償形式的資金。”“這不是一個奧姆斯特德公園恢復項目。”

但Ladiana的丈夫Terrence Robinson歡迎Scajaquada活動人士的支持,並贊成同時規劃這兩個項目的想法。他説:“富裕的白人社區已經得到了他們想要的Scajaquada,我們在這個項目中所要的只是發生正確的項目。”

他們認為,那個項目看起來更像羅切斯特的內環,羅賓遜和Ladiana認為,在那裏,一條長達兩英里的高速公路溝槽在2017年僅花費2200萬美元填平。那個項目非常成功 — 吸引了超過2億美元的新開發,並大大增加了行人活動 — 以至於紐約州現在計劃拆除最後1.5英里的高速公路。

另一個模式可能在紐約州州際公路往下走到錫拉丘茲,在那裏,一項拆除市中心I-81高架橋的提案正在繼續前進,儘管經歷了一系列法律挑戰。在那裏,一段高架的州際公路將被“社區網格”取代,用於承載當地交通;高速公路旅行者將被重新路由到擴建的郊區高速公路。這項價值22.5億美元的項目的目標是“更公平地分流城市交通”,紐約民主自由律師蘭尼莎·歐文斯-查普林説,她花了多年時間倡導這個項目。“實際上減少了穿過社區的汽車數量,並將它們轉移到一個較少居民且較少危害人員的地區。”

歐文斯-查普林認為,布法羅也應該探索這樣的選擇。去年底,她在一封致紐約州交通部的信函中寫道,肯辛頓高速公路的初步環境評估沒有充分分析負面影響或考慮減少環境危害的替代方案。她和紐約民主自由聯盟希望看到州政府進行全面的環境影響評估報告——這是一項更全面的分析,可能導致不同的項目。

“這實際上是為了確保我們不重蹈覆轍,在一個已經過度負擔了空氣污染的社區中增加空氣污染,” 歐文斯-查普林説。

紐約州交通部正在等待聯邦公路管理局的審查,這可能導致項目在二月底前最終獲得批准。如果這種情況發生,歐文斯-查普林説,“在我們下一步行動方面,我們不會排除任何可能性。”

她還對其他正在考慮高速公路封頂的城市提出了警告。“我傾向於認為這裏的答案必須是將交通引到城市中心和居民區之外,” 她説。“通過封頂很難做到這一點。”