耶魯法學院如何培養出JD·範斯和其他保守派明星 - 彭博社

Noah Feldman

MAGA工廠?

MAGA工廠?

攝影師:Craig Warga/Bloomberg

真正的勇氣。

真正的勇氣。

攝影師:Kevin Dietsch/Getty Images

誰將繼承它?

誰將繼承它?

攝影師:Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

JD Vance的耶魯法學院背景在共和黨全國代表大會上至少被提及了十幾次。他從這所學府獲得的學位為經驗不足的範斯增添了更多合法性,並驗證了他的霍雷肖·阿爾傑故事。

民粹批評精英教育者使用精英教育證書並非新鮮事。佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯曾在競選總統時也做過類似的事情,他曾就讀於耶魯學院和哈佛法學院。參議員喬什·霍利,他在1月6日舉起拳頭的那位,於2006年畢業於耶魯法學院。眾議員伊莉斯·斯特凡尼克,在過去一年中大部分時間都在國會山質詢大學校長,她畢業於哈佛學院。特朗普本人也喜歡吹噓自己從賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得學士學位(儘管當時,超過一半的申請者被錄取)。

彭博觀點壯麗七人恐慌已經結束,我們倖存了下來綠色並不一定要成為一個巨大的金錢黑洞喬·拜登的優雅離開民主黨為卡瑪拉·哈里斯清出道路但對於範斯來説,耶魯大學的學位在他的敍述中起着核心作用,而對於其他政治家來説則不是。當他寫下暢銷書《山地輓歌》時,被耶魯大學錄取是他的主要成就。這鞏固了他躋身精英階層的地位。它讓範斯成為一個有效的信息來源,向那些聽NPR、提着購物袋、購買書籍的公眾“解釋”貧困白人政治(和貧困白人功能障礙)。毫不誇張地説,如果沒有耶魯法學院,就不會有JD·範斯這一現象——至少不會在39歲這個年紀。

耶魯法學院在法律保守主義中也發揮了至關重要的作用。在最高法院,克拉倫斯·托馬斯法官(‘74)和塞繆爾·阿利托法官(‘75)已經從邊緣聲音變成了撰寫至少會持續一代的重要新保守主義意見的作者。他們現在具有如此影響力的原因之一是任命了佈雷特·卡瓦諾法官(耶魯法'90)。目前,最高法院有四位耶魯法學院畢業生,包括自由派法官索尼婭·索托馬約(‘79)。他們共佔有史無前例的九位曾在法院任職的耶魯法學院畢業生中的近一半。

這些人物的顯赫地位之所以令人着迷,是因為耶魯法學院的保守派畢業生非常少。一個世代以前,同樣是耶魯法學院畢業生的比爾和希拉里·克林頓將他們的自由派同學和朋友的廣泛網絡帶到了華盛頓。這樣的自由派耶魯法學院畢業生並不難找到——並且在各種法律工作中仍然佔據着顯要地位,尤其是作為教授。(我自己也在那裏學習過。)

耶魯大學的保守派又是另一回事。法學院本來就很小,每年只有大約200名畢業生,這意味着每次大約有600名法學生。雖然沒有官方統計數據,但自認為保守派的人數不太可能超過10% —— 甚至可能更少。想想看:耶魯聯邦主義協會章節主頁上的照片只有20名學生。

他們的稀有性無疑是耶魯法學院保守派迅速崛起的原因之一。考慮到司法助理職位。一半以上的聯邦法官是保守派,他們尋找支持他們世界觀的助理。在最高法院,保守派與自由派的比例是2比1。從統計學角度來看,這給予保守派學生顯著的優勢。

然而同樣重要的是,許多耶魯法學院保守派共同經歷的疏離感,這似乎加強了他們的政治觀點,也成為他們敍述的核心部分。托馬斯和阿利托都曾廣泛談到在耶魯感到自己像個局外人的感受。他們兩人都不是出身於上層或中上階層。(相比之下,成長於中上階層的卡瓦諾曾經温和地談論過他在耶魯的社交經歷,仍然是一個相對温和的保守派。)

成長於貧困家庭的範斯也在耶魯體驗到一種疏離感,他在書中強調了這種感受,並在政治生涯中進一步強調。對於他、托馬斯和阿利托來説,耶魯法學院成為了他們自我認知和自我呈現的雙刃劍。一方面,去那裏證明了一個人現在是精英的一員。另一方面,接觸到耶魯精英證實了一個人的信念,即民粹主義保守主義是看待世界的正確方式。

Vance從耶魯大學受益匪淺,通過這裏建立的人脈幫助他找到了頂尖的文學代理人,並在硅谷開啓了自己的職業生涯。而正是出於希望為工薪階層學生提供這種機會,耶魯等精英機構相信接納來自各種背景的學生是有價值的。我自己也相信這一點。

但其中一個結果是,必然會出現一些人利用他們的精英經歷來成為反精英主義的倡導者。這是他們的權利。

然而,我敢説,精英機構可以而且應該在意識到並努力減少外部人士在這裏的疏遠感方面做得更好 — 無論是基於社會階層、種族、宗教還是保守政治。只要精英教育機構如此大量地吸引經濟和教育精英的子女,一些文化衝擊是不可避免的。然而,我們可以教導我們的學生,從入學的第一天到畢業,更加深入地思考他人的經歷,並且在與不同思維的人交往時減少一些道德説教。這樣做的實際效果可能會讓我們培養出更加深思熟慮的畢業生,減少反動分子。

更多來自彭博觀點:

- 槍支 並不像美國認為的那樣適合自衞:F.D. Flam

- 特朗普法官 遵循了激進最高法院的策略:Noah Feldman

- JD Vance的特朗普主義 一直都在那裏:Frank Barry

想要更多彭博觀點嗎?OPIN <GO>。或訂閲我們的每日新聞簡報。

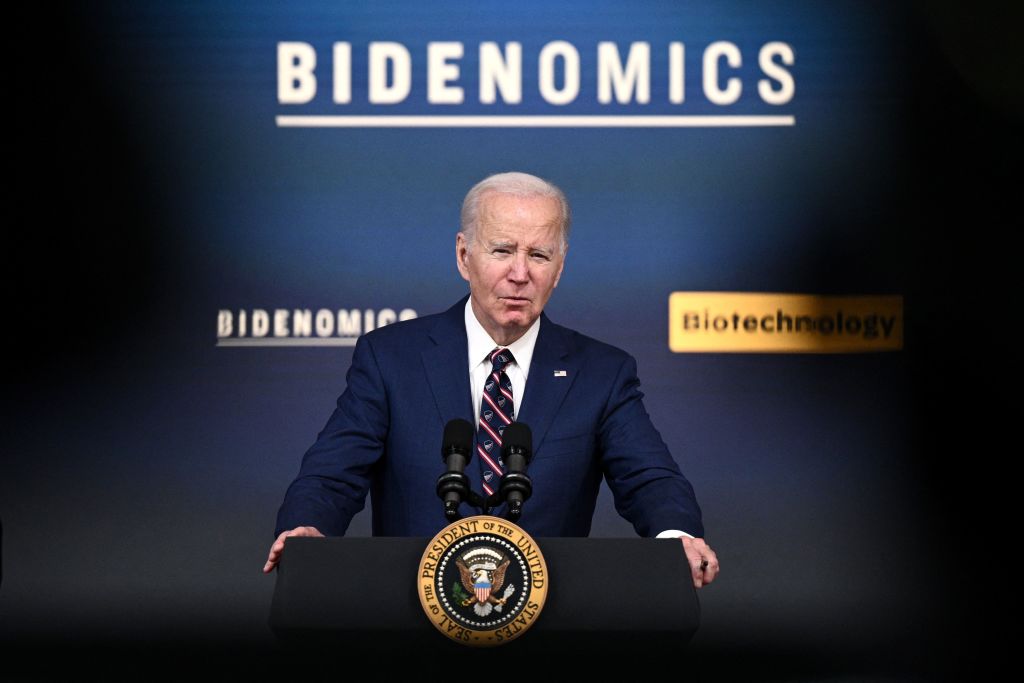

美國第46任總統約瑟夫·羅賓內特·拜登辭去2024年總統選舉,以便民主黨可以在現在和11月之間的短短四個月內努力確保唐納德·特朗普不會成為第47任總統。

在一個混亂、危險的政治時代中,特朗普籠罩在一片虛假的愛國主義和力量的迷霧中,將無政府主義、毒液和胡言亂語帶到了全球舞台上,拜登的無私和堅韌之舉是受歡迎的,也在某種程度上是史詩般的。

這也為創造一個民主黨候選人團隊打開了大門,可以為在拜登災難性的辯論表現和對特朗普的暗殺企圖顛覆了對競選的預期之後,失去了對共和黨的勢頭和熱情的競選注入新的生機和活力。 賠率,民意調查,政治和財政策劃以及總統的支持都傾向於副總統卡瑪拉·哈里斯接替拜登的位置。

彭博觀點壯麗七人團恐慌已過,我們倖存了下來為什麼耶魯法學院擅長培養範斯等反動分子綠色並不一定要成為一個巨大的金錢黑洞喬·拜登的優雅離場如果是哈里斯,她精明而戰略性的副手選擇將至關重要。她可以傾向於任何一位可行且有能力的民主黨人。賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅是一個不錯的選擇。密歇根州州長格雷琴·惠特默和亞利桑那州參議員馬克·凱利也是不錯的選擇。如果哈里斯想要做一些引人注目和具有重大影響的事情,在人們抱怨國家黨派分歧的情況下,她可以出人意料地選擇懷俄明州前眾議員麗茲·切尼作為她的競選搭檔。想象一下:一位前檢察官和國會的原則性共和黨領袖參與對抗特朗普,一個兩次被彈劾的罪犯和性侵者,他沒有公共責任感或理性。

這應該以更有序的方式發生,拜登本可以在一年前啓動這一進程。事實證明,他在六月份令人羞辱的辯論失敗公開展示了他已經太過衰弱無法繼續競選。這還需要民主黨的主要成員數週的施壓,以及一些人的勇敢公開聲明,才説服拜登最終讓位。

但他確實讓步了。在更大的事情中,三週可能看起來並不像是很長的時間。這裏還有另一個寶貴的教訓。民主黨的領導人表明,他們更願意做正確的事情——尋求罷免現任總統作為他們的旗手——而不是共和黨的領導層,後者在過去九年裏無論特朗普的違法行為有多麼不道德,都屈從於他。

然而,黨派領袖通常反映了他們的選民。兩黨的倖存者花費大量時間閲讀選民的需求和情緒。如果選民想要其他事情,他們只能期望他們有限的堅定和正義。儘管如此,像南希·佩洛西議員、哈基姆·傑弗里斯議員和查克·舒默參議員這樣的民主黨人在這一歷史時刻中顯得比共和黨的風向標和懦夫,比如參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾和眾議院議長邁克·約翰遜,更加負責和成熟。

在上週的共和黨全國大會上,共和黨明星和曾經批評特朗普的人,比如前聯合國大使尼基·黑利和佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯,在費澤夫論壇熱情地吻了特朗普的戒指。而特朗普則像羅馬皇帝在科洛塞姆看台上俯視,沉浸在這些和其他對他的遺忘和忠誠的表演中,知道這將迫使其他共和黨人屈膝。

民主黨選民想要其他事情,白宮受到了足夠的壓力,拜登再也不能忽視它。選民一再表明他們願意支持一個為他們帶來了繁榮經濟、國家安全和對公民社會的尊重的總統,儘管對他的熱情不夠。他們不願意讓他繼續掛着,僅僅因為他想繼續掛着——特別是當明顯表明他無法擊敗特朗普,他的候選人可能會擊垮無數其他民主黨人在下票選舉中。

突然對拜登退出競選的可能性感到憤怒的共和黨人士表示,他們將與民主黨人結盟並提起訴訟阻止這種情況發生。遺產基金會總裁凱文·羅伯茨上週在密爾沃基的彭博新聞活動上告訴我和其他記者,他正在向任何感興趣的人提供他對相關法律問題的看法。雖然任何法律挑戰都不太可能獲得進展,但這表明了拜登已經變得多麼虛弱,即使特朗普的支持者也希望他留在選票上。

拜登的白宮顧問們一再指出,總統不能辭職,因為這將顛覆那些在今年早些時候在民主黨初選中為他投票的選民的意願。但這些選民沒有看到六月的辯論,這當然讓足夠多的人感到震驚,使得晚冬和春季的選票成為對他們對拜登信任的不準確的標尺。

81歲的拜登已經在政治舞台上活動了52年。當他在宣佈退出競選的信中寫道,他對美國人民幾十年來對他“信任和信賴”表示“衷心感激”時,他是認真的。

拜登有缺點,就像我們每個人一樣。他也是一位值得尊敬的公僕,長期以來一直關心國家的利益。他現在通過將火炬傳遞給其他人,這些人可以為選民提供有意義的替代特朗普的選擇,結束了他值得稱道的職業生涯,特朗普是一個不穩定的獨裁者和年邁的騙子,不應該被信任擔任總統的權力和責任。

好極了。

更多來自彭博觀點:

想要更多彭博觀點嗎?終端讀者前往 OPIN <GO>****。或者您可以訂閲 我們的每日新聞簡報**。**

想象一下,您可以將 新冠疫情、俄羅斯 入侵烏克蘭 以及過去半個世紀的各種 其他動盪 拋諸腦後,只專注於過去一年。在這段時間裏,工資上漲速度超過了物價上漲速度。

儘管名義工資增長本身正在放緩,但關鍵在於通貨膨脹率持續下降,目前已接近美聯儲設定的2%目標水平。所有這一切都是因為一系列好運和良好政策的結合 — 主要是利率上調導致勞動力市場出現一些軟化,但並沒有像人們普遍預測的那樣導致衰退和失業率上升。