科學的文明形式,原創於中國——三論五四精神_風聞

夕惕若厉无咎-2019-05-13 21:14

這是第三篇文章了。

第一篇是《中國的啓蒙,不是西化的啓蒙——論五四精神》。這篇文章更貼切的標題在文章內,叫做《啓蒙和愛國的歷史統一》,用的是吉林大學李耀鵬博士和王桂妹教授的論文《啓蒙和救亡的雙重變奏的歷史解釋》中的結語“啓蒙和愛國的歷史統一”。

文章主要論述的是中國的啓蒙運動和愛國救亡運動是相伴相生的,啓蒙和愛國是歷史統一的同構體。撇開一個只強調另一個,就會完全走樣。沒有愛國(救亡)支撐的啓蒙,只是個人的啓蒙,只會淪為個人的啓蒙,只為個人利益而喪失信仰,也實現不了“自由”。沒有啓蒙(進步)支撐的愛國,要麼因為無組織而失敗,要麼選擇依附強權而背叛。最後,只有一條路可以實現啓蒙和愛國的歷史統一,即馬克思主義中國化的革命道路。

第二篇是《以傳統的精神反傳統的形式——再論五四精神》。這篇文章主要討論的是五四和傳統之間的關係。五四運動,這種徹底的反傳統的形式,實質上仍然是一代知識分子身上受傳統精神影響的產物。中國文明傳統精神的內核是以傳承為目的的實用理性。要傳承,就要自救;要自救,就要打破傳統中的瓶瓶罐罐的形式。因此,五四運動以及新文化運動,實際上是以傳統的精神反傳統的形式,是對中國文明的繼承,而非斷裂。

--------------------------------------------

一百年前,1919年1月15日,陳獨秀在《新青年》上首次提出“德先生”和“賽先生”,提倡民主和科學,認為此二者是救治中國的良藥。

“民主”後面再談,本文只談“科學”。

1,科學精神是中國文明的創新

陳獨秀在初提科學的時候,根本沒有意識到科學是一個複雜的概念,民主同樣如此。他所提倡的科學到底是科學的知識呢,還是科學的方法呢,還是科學的精神以及其他等等。此時所提的科學可能只是一個籠統模糊的概念。但是,如果説要起到救亡的作用,那麼科學顯然不應該是知識和方法這些實物,而必定是精神這樣的虛物。因為在新文化運動之前,中國已經在向西方學習科學技術幾十年了,但國家還是每況愈下。可見實際的科學知識並沒有起到作用,科學知識只有在適當的環境催化作用下才能發揮威力。新文化運動的主題思想既然是從精神層面上破舊立新,那麼塑造中國的科學精神,而非學習科學的知識和方法,才是重點,這條思路在後面的鬥爭實踐過程中日益清晰起來。

齊仰之:那麼請問,所謂共產黨人的化學,研究些什麼?

陳 毅:社會。

齊仰之:社會?

陳 毅:正是。就以中國而言,這門化學就是要把半殖民地、半封建化的社會,變化成為新民主主義化社會;就是要把封建主義、官僚資本主義、帝國主義統治壓迫的舊中國,變化成為民主、自由、繁榮、富強的新中國。這個,就是共產黨人的化學,社會變化之學。

齊仰之:這種化學,與我何干?不知亦不為恥!

陳 毅:先生之言差矣。孟子説:“大而化之之謂聖。”社會若不起革命變化,實驗室裏也無法進行化學變化。齊先生自己也説嘛,致力於化學四十餘年,而建樹不多,啥子道理喲?並非齊先生才疏學淺,而是社會未起變化之故。想當初,齊先生從海外學成歸國,雄心勃勃,一心想振興中國的醫學工業,可是國民黨政府腐敗無能,毫不重視。齊先生奔走呼告,盡遭冷遇,以致心灰意冷,躲進書齋,閉門研究學問以自娛,從此不再過問世事。齊先生之所以英雄無用武之地,豈不是當時腐敗的社會所造成的嗎?

齊仰之:(深有感觸)是呀,是呀,歸國之後,看到偌大一箇中國,舉目皆是外商所開設的藥廠、藥店,所有藥品幾乎全靠進口:S.T來自美國禮來藥廠,葉酸全是日本武田藥廠所出,酒精是荷蘭的,盤尼西林是英國的。這真叫我痛心疾首。我也曾找宋子文當面談過興辦中國醫藥工業之事,可是他竟説外國藥用也用不完,再製中國藥豈不多此一舉?我幾乎氣昏了……

陳 毅:(激情地)可是如今不一樣了。你推開窗子往外看一看嘛,窗外的世界已經發生了翻天覆地的變化。十月一日,中華人民共和國成立,中國人民從此站起來了,科學也有了光明的前途。如今建國伊始,百廢待舉,不正是齊先生實現多年夢想,大有作為之時嗎?

話劇《陳毅市長》節選

然而科學的精神是什麼,這個問題不光當時的中國不清楚,連當時的西方恐怕也回答不了。只是有些中國的知識分子以為,科學的花朵必定是開在科學精神的土壤之上的,西方既然能發展起發達的自然科學,那麼其社會的科學精神必定也是深厚的。以己度人想當然了。

西方的科學不是產生在具有普遍科學精神的社會,而是在宗教禁錮的社會中破土而出的。科學的精神只體現在專業的科學工作者身上,而社會還不過是變了形的宗教社會。好在西方的文明體系下,很容易將專業的事情獨立開來,即使同整個社會環境格格不入,也不妨礙獨立的科學探索。

新文化運動的發起者們所期盼的科學的精神,以為可以用拿來主義取來,可實際上連西方都不存在,又從哪兒來呢?答案是,這種科學的精神還是來自於中國傳統文明的延續和發展。在中國的文明體系中本就留着給科學的位置。中國文明同科學的相遇,如魚得水。新文化運動整體上是,以傳統的精神來反傳統的形式,同時構造出新的文明形式。這種新的文明形式裏面,就有科學精神在內。比如後來提出的“科學發展觀”,就是這種科學精神的產物。這是中國文明的創新,西方文明從來沒有發展出普遍的科學精神。

2,科學是同中國文明契合的新的文明形式

新文化運動所説的科學精神到底是什麼呢?不是什麼提倡學習科學的知識,運用科學的方法。而是要把科學的態度應用於一切能想得到的地方,包括人生觀。實際上是要提出一種紮根於科學的信仰,來取代已經崩塌的“三綱五常”,為知識分子提供新的人生信仰、生活依據和精神支柱。

中國文明的世俗性質顯然不可能接受一種宗教思想作為新的信仰,這無疑是在走回頭路。正好此時,進化論被正式提出,被嚴復研讀修改後,介紹進入中國。一下子吸引了中國知識分子的注意力。進化論,這種將一切的因果都歸入凡世間的想法,恰好和中國文明一直內在秉持的實用理性不謀而合。使得中國並非當時科學發達的文明,卻是最能接受進化論思想的文明,沒有之一。

所有的科學同樣如此,因為科學總是將因果歸入自然之內,而不會帶入”怪力亂神“的。心理上既毫無障礙,接受起來也駕輕就熟。只不過權威從原本的社會常識(三綱五常),換成了科學常識罷了。看似差異很大,實則遠比宗教社會來得容易很多。更何況在中國被列強欺負,亟需變法圖強的時代背景下,社會救亡運動推動了文化啓蒙運動的傳播和發展。

李澤厚在《記中國現代三次學術論戰》(一、二十年代科玄論戰)中,就指出

我在《天堂地獄人間世——從人生觀中管窺世界三大文明(中西印)的區別》中也提到

(中國)傳承式的人生觀是最自然的,也是最科學的。不存在欺騙,也沒有迴避,直面生死找到出路。如果説西方,用欺騙,人為分割出了肉體和靈魂兩個世界(哲學思想上就成了實體和形式,希臘的哲學和希伯來的宗教就這樣天然契合在了一起),構想出了天堂;印度,用迴避,取消生死問題,將人間幻化成了地獄——生老病死都是苦,人間和地獄也就毫無區別;那麼中國人的精神世界,就是和現實完全重合的人間世,天人合一,道器不離。

前段時間,觀網不是一直在爭論中國古代的科學問題嗎。嚴格的科學當然是近代才有的,也是從西方文明中發展出來的。但是,從接受使用者心理角度看,卻是中國文明最為接受科學,最為理解科學,最為崇尚科學。現在這個普遍接受的科學環境正是我們後來居上的動能之一。

中國文明長在“務實”,西方文明長在“較真”。科學的一般性基礎性原理,都是需要如傻子般“較真”的人才能想出來的。蘋果落牛頓頭上的故事儘管可能是杜撰,但是卻恰如其分的描述出了科學原理在人們身邊如呼吸般普遍存在卻又不動聲色,不求甚解是發現不了的,唯有“較真”才會從蛛絲馬跡中挖掘出來。

好比這個杞人憂天的故事,就顯示這個特點。

杞國有個人擔心天會塌、地會陷,自己無處依託,便食不下咽,寢不安席。另外又有個人為這個杞國人的憂愁而憂愁,就去開導他,説:“天不過是積聚的氣體罷了,沒有哪個地方沒有空氣的。你一舉一動,一呼一吸,整天都在天空裏活動,怎麼還擔心天會塌下來呢?”那人説:“天是氣體,那日、月、星、辰不就會掉下來嗎?”開導他的人説:“日、月、星、辰也是空氣中發光的東西,即使掉下來,也不會有什麼傷害。”那人又説:“如果地陷下去怎麼辦?”開導他的人説:“地不過是堆積的土塊罷了,填滿了四處,沒有什麼地方是沒有土塊的,你行走跳躍,整天都在地上活動,怎麼還擔心地會陷下去呢?”(經過這個人一解釋)那個杞國人才放下心來,很高興;開導他的人也放了心,很高興。

憂天本來是個好問題,是有可能引導人去探究科學原理的。然而,杞人並不是為了探索普遍性的科學原理而優天,主要還是擔心自己的處境。回答者也不是為了探索科學原理而回答,只是為了勸解而已。

科學是誰家創立的,祖上是否闊過,現在最多是個閒談問題。可是科學環境倒是個問題。

科學既然被創造出來,被驗證接受為普遍適用的原理,就成為了現實的一部分。在實用理性的驅使下,中國的知識分子接受起來毫無困難。要知道,中國的傳統哲學思想,本身就需要科學為自己的“天人合一”哲學觀做背書。中國哲學認定,自然科學宇宙論和社會科學社會論之間必定存在某種聯繫。既然科學在自然領域展現了巨大的説服力和生產力,那麼社會領域也必定存在一個類似的科學原理。長期以來,中國古代的知識分子苦於沒有能力發現科學,這樣先進和完整的自然科學宇宙論,只能使用粗淺的如“周易”和“五行”學説構建的簡單宇宙論。而這樣粗淺的宇宙論,在同社會常識社會論的競爭中處於下風,於是被社會常識為基礎的社會論反過來構建宇宙論。即便是智者王陽明格了幾天竹子,也格不出所以然來,儘管對理學充滿懷疑,但既然無法在自然知識上找到突破點,也只能發展起“心學”,用推崇“知行合一”的實踐論和強調直覺的人生觀角度,來反擊強調社會常識和社會秩序的理學思想。

好在從西方傳來了科學,一下子激活了中國潛藏着的文明基因。尤其是進化論,架起了西方科學知識和中國哲學觀念的橋樑。新文化運動中提倡科學,看似學習西方,其實是中國文明自身發展的必然性要求。是在一代中國知識分子普遍接受吸收進化論思想後,自然而然的對自身文明體系進行的創造性改造。這並不能完全被看成是外在的救亡要求刺激下的應激反應,更重要的是外來知識同自身文明相融合後的化學反應。同樣是被列強殖民欺負之下的成熟古文明,印度就難以融合消化發展出科學精神來。並且,科學精神也沒有因為救亡要求的消減,而自動重新讓位於某種社會常識主導下的替代品,反而是科學精神持續發展推陳出新,科學為名的話語權日益重要。現在就算是騙子,也會打着“科學”的旗號。

由新文化運動以來,由西學東漸舶來的科學知識為根基構建出來的新的文明樣式,要取代社會常識,覆蓋人生觀問題,創造新的基於科學的社會常識和新的基於科學的人生觀。這些所有種種最終將成為新的文明形式。

3,科玄論戰

在科學新文明的創造過程中,值得一提的是1923年爆發的那場“科玄論戰”。這場中國知識分子間的論戰,各方都將自己的觀點亮了出來,讓下一代青年知識分子有機會吸收消化下做出自己的選擇,大大推動了文明形式的發展。論戰之後,馬克思的辯證唯物主義和歷史唯物主義作為一門科學的世界觀、歷史觀學問,得到了更廣泛的傳播,日益被中國青年一代知識分子所接受。

這場論戰發起於張君勱在清華做了一次名為《人生觀》的講演。主要強調科學不能解決人生觀問題。這和王陽明面對理學時候,抬出心學,異曲同工。一個是面對科學知識為主的意識形態,一個是面對社會常識為主的意識形態。無所遁形的壓力之下,都試圖用人生觀這把百試不爽的鏟子,劃出一塊自留地來,給自己的心靈存放些“詩和遠方”。

在今天看來,科學和人生觀分立,這樣的要求不是奢求,也符合現代哲學發展的潮流。儘管本人不認可這種哲學的自我狹隘和矮化,但哲學人如果要生存下去,卻勢必需要端起雞湯這碗飯,卻是不否認的。正如維特根斯坦所説,一切科學問題都可能得到解答,但人生之沒有解答卻依然如故。

但是在當時,張君勱等人很快就被打成了“玄學鬼”。至今都摘不去這個名號。張君勱的講演,很快遭到了丁文江等人的反駁。

丁文江所説的,作為一個科學工作者的人生觀,或者説是以科學追求作為人生志趣,並無不妥。但是要推而廣之,作為所有人的人生志趣,卻大有問題。並不可能存在一個普遍性的人生志趣,如果強行將此當成人生觀,要讓所有人採納的話,反而適得其反。顯然這種科學工作者的人生觀,並非科學精神的人生觀。

正如之前一直強調的,新文化運動首創的科學精神,不是要求人人成為科學工作者,追求科學知識,採用科學方法,那是唯科學主義,而是人人信科學,相信自己的生活建立在科學的基礎之上,相信任何行動(包括自覺性的)都有背後的(可能還沒發現的)科學解釋,相信科學能夠成為最終裁判的權威。不是人人懂科學,而是人人信科學。要求科學作為價值判斷的功能,優先於作為事實判斷的功能。所以,科玄論戰的內涵不是別的什麼東西,而是意識形態之爭。

胡適儘管也認識到在這場意識形態的爭奪戰中,科學方法能否普遍的應用個人的人生觀中將是一個主要問題。並抱怨在這場科玄論戰中,什麼是科學的人生觀並沒有得到充分的討論。胡適在這方面的意識是敏鋭的。但是,胡適也沒有説清楚這個問題,一直在科學知識和科學方法上轉圈圈。創造出諸如“大膽假設,小心求證”這樣的時髦用語,在具體方法上不無指導意義,但大方向上終究不是科學方法的人生觀,對“良知”、“直覺”、“自由意志”等等毫無解釋的功效。

這時候,論戰中的第三方,已經接受了馬克思主義唯物史觀的陳獨秀登場了。

李澤厚的最後一句結論“馬克思主義者是支持科學派反對玄學派的”,這句話是有問題的。

馬克思主義者實際上是綜合了雙方,並超越了雙方。正如馬克思主義哲學本身就是,科學派引以為據的英美經驗主義哲學,和玄學派引以為據的歐陸理性主義哲學,兩者的綜合和超越。牆內開花牆外香,西方文明內部競爭的思想成果,在中國遇到了知音。最後登場的馬克思主義提供了具有科學精神的意識形態,為這場科玄論戰一錘定音。

4,馬克思主義成為了科學的代名詞

中國知識分子為何樂於接受馬克思主義?這個問題在李澤厚看來,主要是滿足救亡這個時代主題下的需求,其次還有與中國傳統的實用理性相契合。後一個觀點是有創見的。

李澤厚為了證明其《啓蒙和救亡的雙重變奏》中的“救亡壓倒啓蒙”的觀點,也是蠻拼的啊。在《啓蒙和救亡的雙重變奏》所談的1919年五四前後時期,將強調個人自由的西化派當成了“啓蒙”派,放在了“救亡”派的對立面。而在“科玄之戰”的1923年,西化派大體都是站在科學派的陣營之中,和馬克思主義者同一個陣營,這時候又把強調個人自由,但意識形態卻主張倒退返回理學的玄學派當成了“啓蒙”派。反正就是共產黨和馬克思主義者一定是“救亡”派,那麼對面就算“啓蒙”派了。於是科學派壓倒了玄學派,又成了“救亡壓倒啓蒙”了。顯然這種自我打臉行為的背後是,救亡的時代主題在李澤厚筆下是生生掰出來的,硬拿其於啓蒙相對立的。

如《中國的啓蒙,不是西化的啓蒙——論五四精神》所解讀的那樣,啓蒙(進步)和救亡(愛國)從來都是同構統一體。接受馬克思主義,既是救亡的需要,也是啓蒙的需要。也如《以傳統的精神反傳統的形式——再論五四精神》所解讀的那樣,所有需要都必須同中國傳統精神相契合,才能為廣大中國青年知識分子所接受;必須同中國的國情結合起來,才能真正在實踐中發揮出威力來。能夠接受馬克思主義,並對其進行中國化改造,活學活用,正説明馬克思主義同中國傳統的實用理性相契合。馬克思主義在西方不彰,也説明其本質上同誕生它的西方文明在內在精神上格格不入。所以才會牆內開花牆外香。

近代三千年大變局的時代背景下,中國原本傳統的文化根基被徹底破壞了。封建王朝被消滅了,科舉制在封建王朝被消滅之前就廢棄了,支撐原本傳統文化形式的社會生產形式的基礎儘管還存在,但在意識形態上力量大不如前,且日漸式微。中國的意識形態,原本就是以社會常識主導構建出的。社會常識這根支柱被徹底顛覆之後,迫切需要尋找新的支柱,構建新的意識形態,“來作為信仰和準則以指導生活”。

正如李澤厚指出的那樣,中國的傳統哲學講究“天人合一”,思維上要求“天道”和“人道”聯結溝通起來。這實際上就是現在常説的三觀。世界觀(也包括歷史觀)屬於天道,人生觀屬於人道,在此基礎上的價值觀,就是三觀合一,也就是“天人合一”。這種“天人合一”的思維在西方是行不通的。世界觀和人生觀間經常性的價值觀背離,使得他們經常不得不採用“上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒”來處理問題。

社會常識這根支柱既然崩塌了,進化論為代表的科學知識又恰逢其時的被引介入了中國。人道讓位於天道,社會常識讓位於科學知識,以科學知識為主導建立新的意識形態成為一種毫無違和感的自然選擇。只有一個問題,那就是中國文明的哲學要求下,科學不僅僅只是科學。科學只如西方那般作為專業性的知識存在,對中國文明的改造是沒有意義的。所以,中國知識分子首先接受的是最容易涉及社會學範疇的“進化論”,而不是其他科學知識。

到了五四之後,馬克思主義思想被系統性的介紹進入中國。馬克思的辯證唯物主義和歷史唯物主義思想,比進化論更為系統,完全滿足中國傳統哲學的一切要求,不管是自然界,還是人類社會,不管是宇宙,還是歷史,甚至是人生觀,都可以在馬克思主義的思想內找到基本的解釋。再沒有其他什麼思想,比它更能做到“究天人之際,達古今之變”,馬克思主義彷彿天生就是為中國文明所準備的一樣。

於是科玄論戰之後,在後來的實踐過程中,馬克思主義思想逐漸變成了“科學”的代名詞。這個“科學”不再是西方的專業知識的學科,而是作為意識形態和人生信仰被中國青年一代知識分子所理解和接受,並將其運用到社會實踐之中,取得了許多成功。

在科玄論戰之後不到十年的下一場學術論戰——三十年代有關中國社會性質的論戰中,參加論戰的三方(共產黨、國民黨“新生命派”和託派)不約而同都採用馬克思主義思想進行辯論。這標誌着馬克思主義在學術界已經佔據主導地位,而不接受馬克思主義的那些“大師”,無論是科學派的,還是玄學派的,事實上已經從最為核心的社會學科領域驅趕出去了,只能做些專門裝飾門面或者煲雞湯的專業文化工作了。

理解“科學”一詞在歷史中的轉變,才能真正理解五四之際所提出的五四“科學”精神,以及“科學”對於構建新時代中國文明的深層次含義。

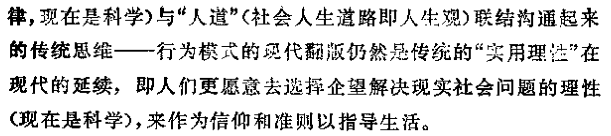

中國古代宇宙觀的代表

近代“進化論”

現代科學宇宙觀的代表——雙螺旋結構