紐約地鐵如何成為現代藝術地下畫廊 - 彭博社

Mark Byrnes

春天來了:Kiki Smith的The Presence 是藝術家最近在大中央麥迪遜通勤鐵路站安裝的五幅大型壁畫之一。

春天來了:Kiki Smith的The Presence 是藝術家最近在大中央麥迪遜通勤鐵路站安裝的五幅大型壁畫之一。

攝影師:Anthony Verde 墨西哥城林蔭大道Paseo de la Reforma——一個規模龐大且環境脆弱的城市,使其成為城市解決方案的豐富來源。

墨西哥城林蔭大道Paseo de la Reforma——一個規模龐大且環境脆弱的城市,使其成為城市解決方案的豐富來源。

攝影師:Jeff Greenberg/Universal Images Group Editorial via Getty Images

當長島鐵路通勤者第一次看到大中央麥迪遜時,他們看到了一個價值111億美元的通勤火車站,位於2023年1月在曼哈頓中城開放的大中央車站地下,他們被迎接了一系列設計亮點。除了宏偉的建築外,這座佔地70萬平方英尺的設施還設有藝術家Kiki Smith創作的五幅大型自然主題玻璃馬賽克,車站大廳層有一幅長120英尺的馬賽克由草間彌生創作,以及其他藝術家的幾個數字裝置。

大中央麥迪遜的視覺效果要歸功於紐約大都會交通局的藝術與設計計劃,該計劃監督了在該市地鐵和通勤鐵路站點安裝了400件永久藝術品,將當代藝術帶到了每天在五個行政區及其周邊郊區穿梭數百萬乘客的複雜系統中。現在,這是世界上最大的特定場所當代公共藝術收藏之一。

就像大中央麥迪遜本身一樣,該計劃的根源可以追溯到紐約市大眾交通的一個更為黯淡的時代。

新的LIRR車站最初是在1960年代提出的,讓在曼哈頓東側工作的通勤者避免在賓夕法尼亞車站下車,但由於紐約市1975年的財政危機而停工。在這段時間裏,該市經歷了嚴厲的預算削減和低劣的公共服務 — 尤其是在其地鐵系統中,糟糕的維護和犯罪率上升損害了乘客量。1982年,為了利用生活藝術家的創造力美化公共領域,紐約市在1982年的市政建設項目中建立了一個藝術百分比計劃,為公共藝術留出了一小部分基礎設施資金,激發了由州政府領導的MTA於1985年啓動藝術與設計計劃。

吉姆·霍奇斯(Jim Hodges)的大型玻璃藝術品我夢見了一個世界,我稱之為愛 裝飾在大中央車站和地鐵站之間的樓梯間。攝影師:費利佩·方特西利亞(Felipe Fontecilla)藝術與設計在過去的十年中尤為繁忙,最明顯的是在大中央麥迪遜廣場和另一個復興的1970年代財政犧牲品,第二大道地鐵。許多最近的藝術品增加可以追溯到2016年,當時紐約市交通局選擇了建築公司Grimshaw來開發一個增強車站計劃。每個更新設施的新藝術品提供了一個標誌性的視覺元素,以補充改善的物理通道、照明、標識和導向系統,這些都是建立在上世紀70年代Unimark系統品牌基礎上的,同時也擁抱了裝飾早期20世紀車站的陶瓷瓦和多彩馬賽克的結構和美學優勢。

吉姆·霍奇斯(Jim Hodges)的大型玻璃藝術品我夢見了一個世界,我稱之為愛 裝飾在大中央車站和地鐵站之間的樓梯間。攝影師:費利佩·方特西利亞(Felipe Fontecilla)藝術與設計在過去的十年中尤為繁忙,最明顯的是在大中央麥迪遜廣場和另一個復興的1970年代財政犧牲品,第二大道地鐵。許多最近的藝術品增加可以追溯到2016年,當時紐約市交通局選擇了建築公司Grimshaw來開發一個增強車站計劃。每個更新設施的新藝術品提供了一個標誌性的視覺元素,以補充改善的物理通道、照明、標識和導向系統,這些都是建立在上世紀70年代Unimark系統品牌基礎上的,同時也擁抱了裝飾早期20世紀車站的陶瓷瓦和多彩馬賽克的結構和美學優勢。

所有系統的藝術品都可以通過彭博連接藝術和文化應用程序找到,自2023年10月以來,該應用程序一直託管着一個車站藝術的互動地圖。(該應用程序是由邁克爾·彭博創立的慈善組織彭博慈善基金會創建的,邁克爾·彭博是彭博通訊社的創始人和大多數股東。)

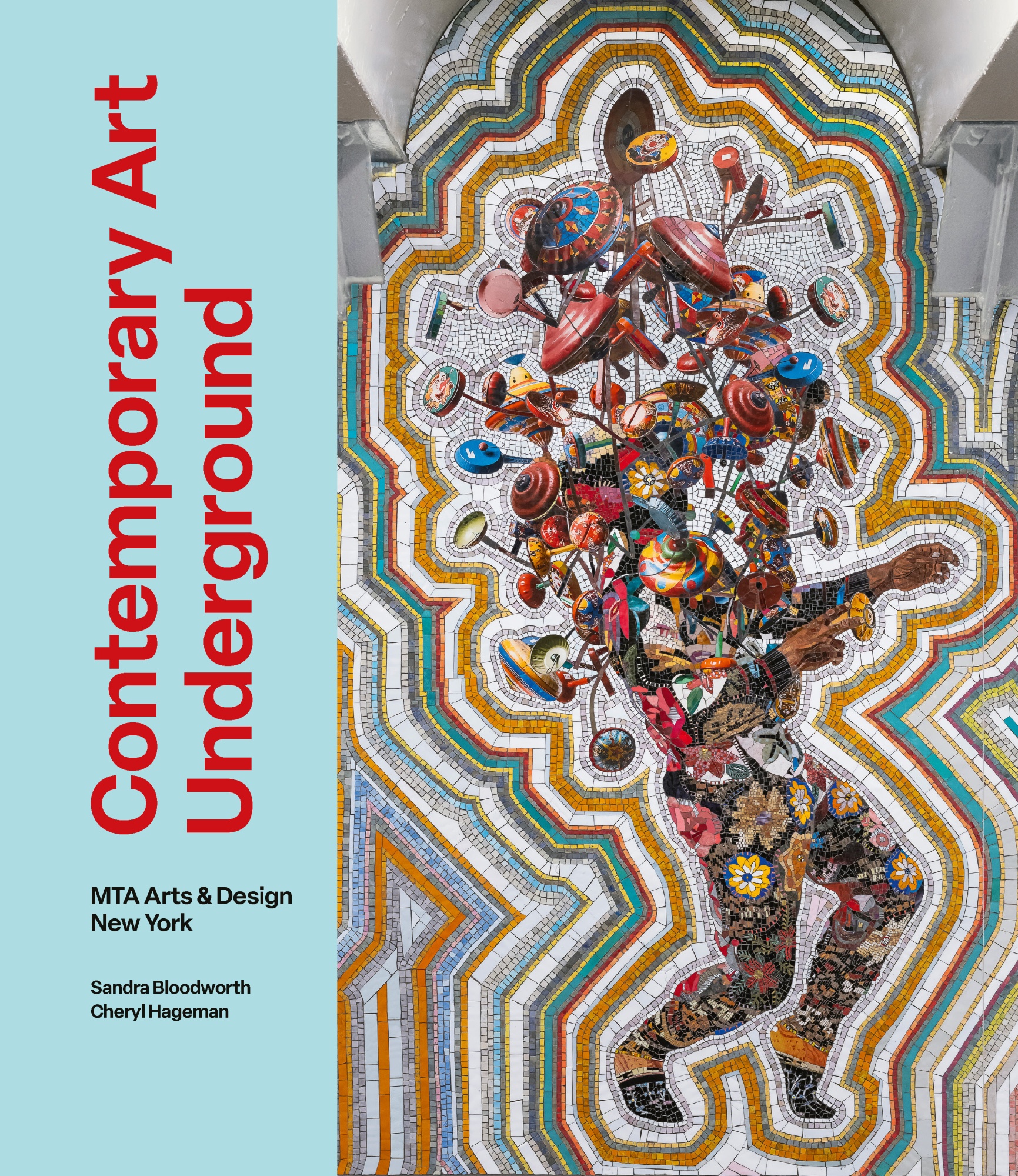

由費東出版社提供很少有人像桑德拉·布拉德沃斯(Sandra Bloodworth)那樣在建設這個收藏品中發揮如此重要的作用,她於1988年加入了交通管理局,並自1996年起擔任藝術與設計總監。她與合著者謝麗爾·哈格曼(Cheryl Hageman)合著的新書,當代地鐵藝術,慶祝其最新的收藏品;這是該系列的第三部作品,延續了2014年版的內容。該書展示了2015年至2023年間完成的100多件作品,突出了過去十年車站翻新和服務擴展的範圍,參與藝術家的多樣性,以及機構對馬賽克、玻璃和金屬的擁抱,使藝術足夠引人入勝和耐用,可以存在於全國最繁忙的快速交通系統中。

由費東出版社提供很少有人像桑德拉·布拉德沃斯(Sandra Bloodworth)那樣在建設這個收藏品中發揮如此重要的作用,她於1988年加入了交通管理局,並自1996年起擔任藝術與設計總監。她與合著者謝麗爾·哈格曼(Cheryl Hageman)合著的新書,當代地鐵藝術,慶祝其最新的收藏品;這是該系列的第三部作品,延續了2014年版的內容。該書展示了2015年至2023年間完成的100多件作品,突出了過去十年車站翻新和服務擴展的範圍,參與藝術家的多樣性,以及機構對馬賽克、玻璃和金屬的擁抱,使藝術足夠引人入勝和耐用,可以存在於全國最繁忙的快速交通系統中。

彭博城市實驗室最近與布拉德沃斯進行了交談,探討了藝術與設計如何不斷發展,併為乘客提供小小的快樂時刻。為了更清晰地表達,本次採訪已經進行了編輯和概括。

**是什麼讓您加入MTA的?**我於1988年加入了藝術與設計部門。我是一名藝術家,這對我來説是一份工作,但我立刻被MTA扭轉地鐵系統命運的使命所吸引,當時地鐵系統瀕臨崩潰。最初的重點是基礎設施,如車輛,隨後是車站的重建。自1996年以來,我一直擔任總監,我仍然被藝術如何將紐約地鐵這樣的地方轉變為對依賴它的人們來説是積極體驗的事實所震撼。

**您在書中提到90年代有意識地專注於二維藝術。這種想法背後是什麼?**交通系統包含了數英里長的牆壁,我們看到馬賽克和陶瓷在沒有人為或自然干預的情況下保持得非常完好。知道它們的耐久性,而且紐約市交通局將在車站重建中包含藝術,審慎地選擇那些經過驗證的藝術品是明智的。我們需要投資於極其耐用且不需要大量維護的藝術品。一旦這些裝置出現在我們的地鐵系統中,更多的馬賽克開始在全國範圍內用於製作藝術品。隨着更多高架車站的重建,我們開始用玻璃和金屬製作藝術品。這是一個自然的發展,並擴大了我們委託從事二維藝術的藝術家的能力。

里科·加特森(Rico Gatson)的《燈塔》(Beacons)系列中的吉爾-斯科特·赫倫(Gil-Scott Heron)的馬賽克肖像是167街車站的一部分。照片:Seong Kwon**您還在書中提到紐約市交通局多年來一直能夠培養與製造商的關係。這些關係如何促使更雄心勃勃或更高質量的作品誕生?**這關乎耐久性。我們必須知道,如果有人要為紐約地鐵創作藝術品,它將會持久。如果藝術家們還必須實際製作馬賽克,那麼我們將只能選擇有限的藝術家範圍。這在雕塑甚至陶瓷瓷磚方面並不一定成立。當時,這個國家很少有藝術家從事馬賽克工作。藝術家有合同並選擇製造商,後者在經驗方面被列入經過驗證的名單,證明他們在公共領域創作作品的經驗。一旦製造商被選定,我們將與他們和藝術家密切合作,並在製作過程的各個步驟中批准作品。

里科·加特森(Rico Gatson)的《燈塔》(Beacons)系列中的吉爾-斯科特·赫倫(Gil-Scott Heron)的馬賽克肖像是167街車站的一部分。照片:Seong Kwon**您還在書中提到紐約市交通局多年來一直能夠培養與製造商的關係。這些關係如何促使更雄心勃勃或更高質量的作品誕生?**這關乎耐久性。我們必須知道,如果有人要為紐約地鐵創作藝術品,它將會持久。如果藝術家們還必須實際製作馬賽克,那麼我們將只能選擇有限的藝術家範圍。這在雕塑甚至陶瓷瓷磚方面並不一定成立。當時,這個國家很少有藝術家從事馬賽克工作。藝術家有合同並選擇製造商,後者在經驗方面被列入經過驗證的名單,證明他們在公共領域創作作品的經驗。一旦製造商被選定,我們將與他們和藝術家密切合作,並在製作過程的各個步驟中批准作品。

**紐約市交通局是否有策略性地檢查已安裝藝術品的狀況?**我們有400件作品,其中超過125件是馬賽克。地面以上,玻璃是結構的一個更為重要的部分,因此我們更頻繁地監測這些。我們定期進行狀況調查。我們正在趕上在疫情期間延遲的維護工作,但我們不斷監測和維護這些作品。馬賽克的一個美妙之處在於它們可以很容易地修復。

美國的交通建設成本昂貴,在紐約更是如此**。對於那些認為1%的藝術預算太多的人,你有什麼説法?**我會讓他們看看事實。藝術在預算中所佔的比例非常小,而且它是項目的一部分。項目的前2000萬美元分配了1%的藝術預算,超過這個數額後是半個百分點。在某些情況下,紐約市交通局的項目特別龐大。例如,藝術與設計部門用了預算的千分之一來為第二大道地鐵創作藝術品。

馬塞爾·扎馬的作品*《一切不過是匯聚》*在布魯克林貝德福大道車站的細節。照片:Kris Graves在基礎設施環境中,很少有東西能像藝術那樣產生影響。藝術改變了旅程,讓我們與我們的城市產生聯繫。其價值是無法估量的。向顧客展示您希望他們擁有絕佳體驗也是明智之舉。

馬塞爾·扎馬的作品*《一切不過是匯聚》*在布魯克林貝德福大道車站的細節。照片:Kris Graves在基礎設施環境中,很少有東西能像藝術那樣產生影響。藝術改變了旅程,讓我們與我們的城市產生聯繫。其價值是無法估量的。向顧客展示您希望他們擁有絕佳體驗也是明智之舉。

**什麼導致了MTA與設計公司Grimshaw在2016年合作設計地鐵站?這對於那些站點翻新中產生的藝術委託有何影響?**我們大部分的地鐵站建於上個世紀的早期,在2016年,MTA面臨着使其老化站點更具當代性的挑戰。藝術與設計部門被要求與首席建築師琳達·通共同領導一個新的倡議。雖然最初只涉及19個站點,但其中的元素最終可能影響整個系統。Grimshaw制定了全面的願景,並制定了強調功能性、耐久性和可見性的基本設計準則。它與機構的願景融合,在某些方面取得了很大成功。

南希·布盧姆在28街站的玻璃植物壁畫融入了現有的馬賽克標識,並向附近的麥迪遜廣場公園致敬。保護協會的多年生植物收藏。照片:凱西·卡弗設計準則還強調不僅要保留而且要加強翻新站點的歷史元素。藝術與設計在這些站點翻新中的一個很好的例子是在28街站,南希·布盧姆的作品將她的藝術作品與該站的美學和歷史融為一體。該站是1904年開放的最初的地鐵站之一,大片馬賽克是由美國燒蠟瓷磚公司根據原始建築師海因斯和拉法基的設計製作的。這些馬賽克在1980年代中期被商業馬賽克取代。新的金箔穆拉諾馬賽克被安裝,強調了以新方式展現的原有元素。南希的花卉圖案與附近的麥迪遜廣場公園的植物羣有關,以及該地區作為蒂芙尼玻璃公司總部的歷史。製造商根據南希的色彩研究將其轉化為當代馬賽克。

南希·布盧姆在28街站的玻璃植物壁畫融入了現有的馬賽克標識,並向附近的麥迪遜廣場公園致敬。保護協會的多年生植物收藏。照片:凱西·卡弗設計準則還強調不僅要保留而且要加強翻新站點的歷史元素。藝術與設計在這些站點翻新中的一個很好的例子是在28街站,南希·布盧姆的作品將她的藝術作品與該站的美學和歷史融為一體。該站是1904年開放的最初的地鐵站之一,大片馬賽克是由美國燒蠟瓷磚公司根據原始建築師海因斯和拉法基的設計製作的。這些馬賽克在1980年代中期被商業馬賽克取代。新的金箔穆拉諾馬賽克被安裝,強調了以新方式展現的原有元素。南希的花卉圖案與附近的麥迪遜廣場公園的植物羣有關,以及該地區作為蒂芙尼玻璃公司總部的歷史。製造商根據南希的色彩研究將其轉化為當代馬賽克。

**藝術家選擇過程在這些年裏有什麼變化?**沒有太多變化。在項目完全啓動之前的早期階段,一些項目是通過我們的顧問選擇的。我們開始採用了一個反映當時公共藝術發展情況的流程。在接下來的10年裏,我們不斷完善這一流程,專注於提供簡單的標準,保持對藝術家願景的關注。我們越來越強調社區在指導選擇過程中的作用。社區代表們全力參與,表達他們認為會與他們社區產生共鳴的想法。最終有一個由五人組成的小組對選擇進行投票,但我們都秉持着共同的使命,即選擇那些能夠與使用和居住在特定車站周圍的人產生共鳴的作品。我們會通過大量關於每個地區歷史和人口統計的研究來支持所有決策。

藝術家達里爾·韋斯特利與格拉斯馬勒雷·彼得斯工作室合作,將他的作品翻譯成了繪製在LIRR Westbury車站玻璃上的作品。由格拉斯馬勒雷·彼得斯工作室提供我們向藝術家提供了關於他們將要為之創作藝術品的地方的大量信息,但他們需要自己對這一切進行解釋。我們要求選擇小組從眾多提交提案的藝術家中挑選出四位入圍者。然後選擇委員會選擇他們認為最能代表社區、對位置有意義並且能引起使用該車站的人共鳴的提案。達里爾·韋斯特利的作品為翻新後的Westbury LIRR車站提供了很好的例子。他通過廣泛的研究捕捉了這個地方的本質,這導致了一個色彩斑斕的玻璃裝置,展示了Westbury的地標和歷史。這真的改變了這個地方。

藝術家達里爾·韋斯特利與格拉斯馬勒雷·彼得斯工作室合作,將他的作品翻譯成了繪製在LIRR Westbury車站玻璃上的作品。由格拉斯馬勒雷·彼得斯工作室提供我們向藝術家提供了關於他們將要為之創作藝術品的地方的大量信息,但他們需要自己對這一切進行解釋。我們要求選擇小組從眾多提交提案的藝術家中挑選出四位入圍者。然後選擇委員會選擇他們認為最能代表社區、對位置有意義並且能引起使用該車站的人共鳴的提案。達里爾·韋斯特利的作品為翻新後的Westbury LIRR車站提供了很好的例子。他通過廣泛的研究捕捉了這個地方的本質,這導致了一個色彩斑斕的玻璃裝置,展示了Westbury的地標和歷史。這真的改變了這個地方。

**有藝術家通過MTA的委託直接獲得了更多的曝光嗎?**Xenobia Bailey的 Funktional Vibrations 在34號哈德遜城帶來了她的國際知名度。她擅長鈎針編織,她的藝術作品後來被製成馬賽克。從那時起,她舉辦了許多展覽和其他公共委託項目,包括在紐瓦克的 McCarter Switching Station 和華盛頓的MLK圖書館。Olalekan Jeyifous在布魯克林的 第八大道站 的藝術作品引起了現代藝術博物館館長的注意,他們為最近的一次展覽 重新制作了 其中的一個玻璃面板。James Little在2020年在牙買加中心創作了一件 玻璃裝置作品,他長期以來一直很有名,但我想説他現在已經達到了 巔峯的名聲,並且去年參加了 惠特尼雙年展。

傑弗裏·吉布森(Jeffrey Gibson)的細節我也是一道彩虹在阿斯托利亞,由100多塊層壓玻璃板組成。攝影師:埃蒂安·弗羅薩德還有許多其他藝術家,包括Firelei Báez,Jeffrey Gibson,Derek Fordjour,他們在我們委託他們時已經得到認可,而且自那時以來他們的聲望更上一層樓。實際上很少有人能夠參觀每一個MTA車站 — 這意味着他們錯過了一些很棒的藝術品。

傑弗裏·吉布森(Jeffrey Gibson)的細節我也是一道彩虹在阿斯托利亞,由100多塊層壓玻璃板組成。攝影師:埃蒂安·弗羅薩德還有許多其他藝術家,包括Firelei Báez,Jeffrey Gibson,Derek Fordjour,他們在我們委託他們時已經得到認可,而且自那時以來他們的聲望更上一層樓。實際上很少有人能夠參觀每一個MTA車站 — 這意味着他們錯過了一些很棒的藝術品。

在過去幾年裏,一個首創的為移民開放的庇護社區在聖地亞哥-提華納邊境牆旁的一個峽谷中開放。UCSD-Alacrán社區站是通過與加利福尼亞大學聖地亞哥分校全球正義中心合作創建的,容納了約1800人;這個三英畝的場地還設有醫療診所、食品中心、學校和户外廣場。Alacrán不僅僅是一個應急收容所,它旨在幫助那些逃離自己祖國暴力的人積極參與塑造他們現在稱之為家的臨時城市的社會、文化和經濟生活。

UCSD-Alacrán 是全球正義中心與當地非營利組織和學區合作推出的四個跨境社區站點之一 — 在蒂華納有兩個,在聖地亞哥也有兩個。但是,該中心的城市研究主任泰迪·克魯茲表示,它們的靈感來自哥倫比亞的波哥大和麥德林。這兩座城市在20世紀90年代和21世紀初期擺脱了毒品卡特爾暴力,實施了各種實驗性社會政策,以改善城市生活,從僱傭街頭藝人指揮交通到在貧困社區建立一系列圖書館公園。

克魯茲和中心創始主任芙娜·福爾曼認為,這個想法是從基層開始重建信任和社會合作模式。

2023年11月,UCSD-Alacrán 社區站迎來了一個名為小阿瑪爾(Little Amal)的12英尺高的木偶,描繪了一個10歲的敍利亞難民女孩。照片:泰迪·克魯茲工作室 + 芙娜·福爾曼UCSD 的社區站致力於將類似的關於這種社會基礎設施價值的想法應用於衝突不斷的美墨邊境地區,並最終幫助重塑全國政治對話。克魯茲和福爾曼在一封電子郵件中表示:“我們相信,拉丁美洲城市是我們可以找到重塑美國新公共想象的基因。”

2023年11月,UCSD-Alacrán 社區站迎來了一個名為小阿瑪爾(Little Amal)的12英尺高的木偶,描繪了一個10歲的敍利亞難民女孩。照片:泰迪·克魯茲工作室 + 芙娜·福爾曼UCSD 的社區站致力於將類似的關於這種社會基礎設施價值的想法應用於衝突不斷的美墨邊境地區,並最終幫助重塑全國政治對話。克魯茲和福爾曼在一封電子郵件中表示:“我們相信,拉丁美洲城市是我們可以找到重塑美國新公共想象的基因。”

從拉丁美洲引入城市創新並不是什麼新鮮事 — 美國和其他地方的許多城市已經借鑑了波哥大的另一個概念,比如 無車Ciclovía。但幾十年來,啓發城市建設的黃金標準往往集中在中歐和北歐。是阿姆斯特丹的 自行車道,巴塞羅那的 超級街區或巴黎的“15分鐘城市”模式讓許多美國規劃者興奮不已。

但隨着 移民對城市財政的壓力和 氣候變化推動人口遷移,拉丁美洲城市正吸引着從業者和學者的新興趣,他們尋求解決美國最緊迫城市挑戰的方案。

據德克薩斯大學奧斯汀分校的建築學教授胡安·米羅稱,歐洲的最佳實踐已被證明無法解決許多城市挑戰。“人們去巴黎,説:‘這麼美麗,是一個高密度城市的典範,’”他説。“但去看看移民居住的郊區,那裏的生活條件很糟糕。”

2014年波哥大的Ciclovía,這個每週一次的無車活動始於1974年。攝影師:Eitan Abramovich/AFP via Getty Images定義美國城市生活的特徵——極端的收入不平等,蔓延的20世紀發展模式——在拉丁美洲也同樣存在,兩個地區分享着同樣的“歷史弧線”,Miró説:殖民化、土著人口減少、奴隸制度和獨立。

2014年波哥大的Ciclovía,這個每週一次的無車活動始於1974年。攝影師:Eitan Abramovich/AFP via Getty Images定義美國城市生活的特徵——極端的收入不平等,蔓延的20世紀發展模式——在拉丁美洲也同樣存在,兩個地區分享着同樣的“歷史弧線”,Miró説:殖民化、土著人口減少、奴隸制度和獨立。

“儘管存在着各種問題,” Miró説,“美洲在共存問題上遠遠領先於歐洲。”

基於社區的解決方案

拉丁美洲發展基層解決方案的強大傳統部分反映了該地區政府不穩定和功能失調的歷史,馬德里的建築師和城市規劃師、前Ocupa tu Calle主任Lucia Nogales説。這種自下而上的方法可以成為美國和歐洲的一個模式,這兩個地區的許多政策制定者現在都擔心公共機構的信任下降和日益加劇的兩極分化。

“我在拉丁美洲發現的,這裏缺少的是社區意識,”現在是NetZeroCities項目的研究員的Nogales説。“社區不是一種浪漫的想法,”她補充道,而是一個必要的概念,用於“重新思考民主如何運作。”

墨西哥城龐大的規模和環境脆弱性使其成為創造性干預的特別豐富來源。Miró帶他的學生去那裏研究現代住房類型以及附近的Teotihuacan,這座前西班牙殖民時期的城市。Miró解釋説,公元5世紀世界上最大的城市之一的Teotihuacan提供了關於城市如何公平地適應氣候變化的教訓,他解釋説,無論是簡樸的住宅還是宮殿都設計有相同的太陽定位。“無論高低,共同的原則是與自然融合。”

在今天的墨西哥城,決策者正在考慮如何使這座大都市對邊緣羣體更加公平。自2019年以來,它在人口最多的伊斯塔帕拉區開設了一系列13個公園和社區中心,該區以高犯罪率和貧困率而聞名。這些富有啓發性的名為烏托邦提供各種公共服務,包括數字設計和動畫課程、就業援助和創業研討會、奧林匹克規模的游泳池、電影院以及為家暴受害者提供安全空間。

“我們正在努力打造一個充滿樂趣的城市,”墨西哥國立自治大學建築學院公共空間與城市流動性研究生項目主任丹尼爾·埃斯科託説。“我們將一切都奉獻給這個概念。因為城市文化不是通過法律的強制來維護,而是通過遊戲來維繫。”

一名年輕女孩在2023年墨西哥城巴爾科烏托邦的開幕式上玩船模擬器。攝影師:赫拉爾多·維埃拉/NurPhoto通過蓋蒂圖片社因此,許多設施都具有明顯的奇幻美學。梅耶瓦爾科烏托邦擁有一個真人大小的恐龍雕塑公園;烏托邦巴爾科去年開業在造型像船的建築中。類似的倡議正在引入287個小型社區樞紐,被稱為Pilares——這是西班牙語中“創新、自由、藝術、教育和知識點”的首字母縮寫。這些類似圖書館的空間由當地建築師設計,為主要是低收入社區提供各種公共服務,如會議室和就業援助。

一名年輕女孩在2023年墨西哥城巴爾科烏托邦的開幕式上玩船模擬器。攝影師:赫拉爾多·維埃拉/NurPhoto通過蓋蒂圖片社因此,許多設施都具有明顯的奇幻美學。梅耶瓦爾科烏托邦擁有一個真人大小的恐龍雕塑公園;烏托邦巴爾科去年開業在造型像船的建築中。類似的倡議正在引入287個小型社區樞紐,被稱為Pilares——這是西班牙語中“創新、自由、藝術、教育和知識點”的首字母縮寫。這些類似圖書館的空間由當地建築師設計,為主要是低收入社區提供各種公共服務,如會議室和就業援助。

“墨西哥城是一個多中心城市,被分區,被貧民窟化 — 我們無法重新壓縮這座城市,”Escotto説道,他曾擔任過聯邦政府和墨西哥城公共空間主任和協調員。相反,Pilares和Utopias使這座城市的社會基礎設施與其地理擴張保持一致。“我們正試圖平衡城市最貧困地帶人們的生活質量,”他説。

一種適應文化

在某種程度上,美國規劃者對拉美城市規劃的日益關注僅僅是對移民趨勢和人口轉移的一種反映。在美國人口最多的10個城市中,有6個城市的拉丁裔是最大的人口羣體。在洛杉磯縣,現在將近一半的居民是西班牙裔或拉丁裔。在其他地方,來自拉美的新移民正在振興經濟並重新填補人口,包括底特律和明尼阿波利斯在內,”賓夕法尼亞州立大學拉丁裔研究主任安德魯·桑多瓦爾-斯特勞斯説。

但他強調,他們正在以自己的方式恢復社會結構。桑多瓦爾-斯特勞斯説:“移民們並不是在建造新的結構或街道格局。關鍵觀察是這些事物是被實施的,而不是被設計的。”

詹姆斯·羅哈斯(James Rojas)是一位社區活動家和城市規劃師,來自東洛杉磯,他創立了拉丁裔城市論壇(Latino Urban Forum),指出最近在整個城市合法化的非正式人行道街頭攤販 —— 長期以來一直是當地衝突的源頭 —— 這表明拉丁裔城市主義現在對洛杉磯的政策格局產生了影響。

“美國的規劃是基於交易和企業、法律和秩序的,”他説。“而拉丁裔人總是在尋找社交空間。他們買了房子,把前院變成了廣場。”

2022年,加利福尼亞聖安娜的人行道街頭攤販排隊等候。攝影師:吉娜·費拉齊/洛杉磯時報/蓋蒂圖片社這種非正式的社交動態是拉丁裔城市主義的核心,這種理解認為步行便利性和小規模經濟發展長期以來在拉丁美洲自發發生。羅哈斯和諾加萊斯等規劃師表示,利用這種作為城市政策的方法可以幫助解決美國城市常被認為存在的日益疏遠的市民聯繫和“孤獨症流行病”。

2022年,加利福尼亞聖安娜的人行道街頭攤販排隊等候。攝影師:吉娜·費拉齊/洛杉磯時報/蓋蒂圖片社這種非正式的社交動態是拉丁裔城市主義的核心,這種理解認為步行便利性和小規模經濟發展長期以來在拉丁美洲自發發生。羅哈斯和諾加萊斯等規劃師表示,利用這種作為城市政策的方法可以幫助解決美國城市常被認為存在的日益疏遠的市民聯繫和“孤獨症流行病”。

在最近出版的書籍拉丁美洲的市民主導城市主義中,諾加萊斯和幾位合著者彙編了一系列拉丁美洲各地城市居民領導的可居住性、交通和公共空間倡議的例子,這些倡議往往是作為對政治和環境危機的回應而產生的。

“這是移民世紀,我們將其視為一個問題,”Nogales説道。但城市領導者可以從移民社區中學到很多東西,城市和農村貧困人羣的自組織傳統孵化出微經濟網絡和政治行動。她指出秘魯的ollas comunes或“共同鍋”——傳統的社區廚房在Covid封鎖期間和其他國家危機期間使數十萬人免於捱餓。這個非正式的提供者網絡後來獲得了政府的認可,在利馬地鐵區註冊了3000多家,被世界銀行譽為幫助委內瑞拉移民婦女融入秘魯社會的手段。

2023年,一名婦女和孩子在利馬南郊的Triunfo區的一家社區廚房取食物。攝影師:Ernesto Benavides/AFP via Getty Images另一個備受讚譽的例子是波哥大的Manzanas del Cuidado,或關懷街區,它重新圍繞婦女、兒童、老年人和殘疾人重新構想了15分鐘城市的概念。這30多個社區街區為120萬名為家人提供無償照料的婦女提供免費教育、健康和就業援助服務,其中70%的婦女沒有高中畢業。這些街區位於照料者家附近的步行距離內。自2020年啓動以來,約有12000名婦女獲得了文憑,使她們能夠加入有薪勞動力,更好地養活家人。

2023年,一名婦女和孩子在利馬南郊的Triunfo區的一家社區廚房取食物。攝影師:Ernesto Benavides/AFP via Getty Images另一個備受讚譽的例子是波哥大的Manzanas del Cuidado,或關懷街區,它重新圍繞婦女、兒童、老年人和殘疾人重新構想了15分鐘城市的概念。這30多個社區街區為120萬名為家人提供無償照料的婦女提供免費教育、健康和就業援助服務,其中70%的婦女沒有高中畢業。這些街區位於照料者家附近的步行距離內。自2020年啓動以來,約有12000名婦女獲得了文憑,使她們能夠加入有薪勞動力,更好地養活家人。

那項倡議的回聲可以在阿拉克蘭社區電台中找到,該電台建立在蒂華納教堂耶穌大使者殿的工作基礎上,支持新住房、創造就業機會和經濟發展。

除了學校外,還有一家診所,與下加利福尼亞州公立大學系統共同管理,以及一家食品大廳,部分由希望與光之教會資助,可容納600人。社區計劃建立一個水培農場、果園和一個棲息地倡議,以恢復被垃圾和侵蝕破壞的峽谷景觀。移民幫助建設基礎設施,該地點已成為加州大學聖地亞哥分校研究人員調查與不穩定移民定居點相關問題的中心。

對於克魯茲和福爾曼來説,他們的願景是,這個仍在發展中的庇護社區可以不僅僅是一個臨時避難所 —— 他們説,這是“在邊境上建立新公民文化的場所”。