英國自行車基礎設施的投資帶來了令人印象深刻的回報:勞拉·萊克 - 彭博社

bloomberg

英格蘭湖區國家自行車網絡路標。

英格蘭湖區國家自行車網絡路標。

照片:Craig Joiner/Loop Images/Universal Images Group via Getty Images

愛丁堡加德納新月的喬治亞式公寓。

愛丁堡加德納新月的喬治亞式公寓。

攝影師:elzauer/Moment RF/via Getty Images

塞納河上的亞歷山大三世橋,巴黎奧運會三項全能賽的起點和終點。

塞納河上的亞歷山大三世橋,巴黎奧運會三項全能賽的起點和終點。

攝影師:Cyril Marcilhacy英格蘭的活躍出行主管、奧運金牌得主和世界冠軍自行車手克里斯·博德曼有一句話:選擇一個危機,步行和騎行就是答案。

在投資使騎行成為可能的基礎設施方面,回報是令人印象深刻的。雖然它們的心理和身體健康益處已被充分記錄,但自行車路線還提供了低成本的就業和教育機會,以及更清潔的空氣和更少的交通。

我花了18個月的時間通過國家自行車網絡(NCN)來探索這一現象,這是一個橫跨英國的12500英里的道路、自行車道和路徑的綜合體。我親眼見證了安全路線的好處,覆蓋了數百英里的路徑,從蘇格蘭的凱恩戈姆斯到英格蘭西南部的康沃爾,從人口稠密的南威爾士海岸到更加人口稠密的倫敦周邊通勤帶。我試圖回答這樣一個問題:為什麼在我們的道路和鐵路由中央政府管理和持續資助的情況下,英國會讓一個慈善機構來管理其NCN。我見到了各個層面的工作人員,從基層志願者每年清理和改善路徑,到在戰略路線上國家級交付的人。

寫作新書時,我學到了一些驚喜,《坑窪和人行道:英國國家自行車網絡上的顛簸之旅》,由Bloomsbury出版。

寫作新書時,我學到了一些驚喜,《坑窪和人行道:英國國家自行車網絡上的顛簸之旅》,由Bloomsbury出版。

**我們的許多旅行都很短,即使在農村地區也可以騎自行車。**英國四分之一的旅行距離不到一英里,超過三分之二的旅行距離不到五英里 —— 這些距離很容易騎自行車。即使在康沃爾,英國最多山丘和人口稀少的地區之一,如果電動自行車普遍可用,有17%的旅行可以騎自行車。我們可以通過連接住宅、學校和商店等地點,通過農田、當地街道和安靜的小巷,解決全國各地的農村交通貧困、健康和福祉危機。通過將城鎮和城市與最近的村莊相連,然後再連接到村莊或城鎮之外,我們可以為整個英國的人們提供真正的交通選擇。例如,薩默塞特的一個新的農村路線,連接了不到800人的村莊,預計每年將有30,000次旅行,並已得到當地社區的熱情支持。在第一年,位於Shepton Mallet的一個農村小鎮,人口不到10,000人,有一個長300碼的穿越繁忙主幹道的通道,使用者達到了104,000人。

納税人為他們的錢得到了很多。 以建設一英里的高速公路的成本,英國理論上可以提供34482英里的低成本城市自行車道。萊斯特市議會在人們被告知要避免駕駛和乘坐公共交通工具時,以每英里29000英鎊(36300美元)的價格推出了快速的新冠自行車道,以緩解健康危機。相比之下,新建一英里的高速公路平均需要10億英鎊。而永久的、高質量的自行車道每英里成本大約在100萬至200萬英鎊之間,理論上我們可以用相對較少的資金提供城市自行車網絡的大部分。解決交叉口問題,即自行車最需要保護免受行駛車輛影響的地方,是一個更復雜的問題,不能節省成本。儘管如此,曼徹斯特正在建設數十個“獨眼巨人”步行和騎行交叉口,周圍環繞着荷蘭式的受保護自行車道,取得了一定的成功。

自行車路線的投資回報率很高 — 隨着時間的推移而增長。根據最近的IPPR報告,自行車路線的平均投資回報率為每花費1英鎊可獲得5.62英鎊,是道路的兩倍多,道路的回報率為每花費1英鎊可獲得2.50英鎊。負責運營國家自行車網絡的慈善機構Sustrans在2007年從國家彩票中獲得了5000萬英鎊的資助,用於建設100多個橫跨鐵路、河流和主要道路的交叉口和橋樑,將先前不連貫的路徑連接起來。該慈善機構估計這項投資的30年回報率為每投資1英鎊可獲得8英鎊 — 其中很大一部分是健康效益。這些活躍的出行路線離人們的家越近,對大多數人的好處就越大:建成兩年後,居住在連接路線一公里範圍內的人中有一半以上使用過這些路線,每天步行和騎行的次數增加了58%。

目前的交通資金分配基於值得懷疑的邏輯。 儘管騎自行車有很多好處,但我們只花費了交通預算的2%來支持積極出行。英格蘭有98名積極出行工作人員,而國家高速公路有6000名員工負責建設主要道路。國家高速公路計劃僅在“低價值”道路項目上花費160億英鎊[,這些項目被定義為每投資1英鎊估計回報低於90便士的項目 — 即納税人幾乎肯定會虧錢的項目。這些低價值項目的資金幾乎足以建設足夠的自行車道,到2030年使英格蘭一半的出行可以步行或騎自行車,估計成本為180億英鎊。](https://transportactionnetwork.org.uk/transportxtra-27th-october-2022/)

路面很重要。 在2012年,橫跨彭尼斯通和瑟戈蘭德之間的橫貫彭尼斯通小徑的一段路段的使用率增加了700%,因為經常積水的泥濘小徑被升級為光滑、密封的路面。巴恩斯利區議會的通道管理人員莎拉·福特在她最終相信數據之前多次檢查了自動計數數據的錯誤。這條光滑的路面突然對所有人都可達,不僅僅是堅韌的山地騎行者。現在,橫貫彭尼斯通小徑每年為當地經濟帶來約3400萬英鎊的收入,新升級的路段使以前只在季節性營業的企業能夠全年營業。在湖區,用柏油重新鋪設凱西克到瑟爾克德小徑導致使用量翻倍,達到每年25萬次出行。此外,還有可達性的額外好處:殘疾騎自行車者和移動代步車用户需要光滑的柏油路面才能使用它們。如果沒有這樣的路面,他們將被排除在綠色空間和它們帶來的好處之外。

自行車路線需要保護和投資。 當涉及到騎自行車時,金錢和權力的關係是目前缺乏的。自行車路線不像人行道或道路那樣享有法律保護,這意味着它們可能被封鎖或關閉,有時可能持續數年。投資和保護還包括將路線始終連接到市中心和火車站,工作場所和住宅,學校和商店。想象一下,如果人們可以輕鬆騎自行車或步行,而不是開車去當地的綠道以及日常的“實用”旅程。

相關報道:

Laura Laker是倫敦的一名自由記者,也是Streets Ahead播客的聯合主持人,討論活躍出行、宜居街道和城市設計。

(本文是彭博城市實驗室系列探討塑造全球城市的標誌性住宅設計的一部分。 閲讀更多系列文章*。通過訂閲CityLab每日簡報,將下一個故事發送到您的收件箱。)*

當涉及城市住宅時,在蘇格蘭和英格蘭之間的邊界處,情況發生了急劇變化。雖然蘇格蘭南部鄰居的城市在大部分歷史上建造房屋,但城市蘇格蘭人總是傾向於像他們的歐洲大陸鄰居一樣住在公寓裏。

愛丁堡、格拉斯哥和其他蘇格蘭城市的老住宅街道仍然排滿了把公寓一層疊一層的公寓樓,既容納了富人,也容納了不那麼富裕的人。儘管這些公寓樓在全國各地都是熟悉的形式,但正是在愛丁堡,這種獨特的形式得以發展——受政治和地理壓力的影響,使得愛丁堡的公寓樓成為了理解蘇格蘭首府歷史和精神的載體。

插圖:彼得·加姆倫愛丁堡的公寓樓很可能不會出現,如果沒有這座城市特有的地理條件。愛丁堡的中世紀老城建在一座滅絕火山的陡峭峭壁上,城堡位於其頂峯。地形和防禦牆——在一個被英格蘭軍隊反覆攻擊的城市中被認為是必要的,意味着沒有太多的擴展空間。

插圖:彼得·加姆倫愛丁堡的公寓樓很可能不會出現,如果沒有這座城市特有的地理條件。愛丁堡的中世紀老城建在一座滅絕火山的陡峭峭壁上,城堡位於其頂峯。地形和防禦牆——在一個被英格蘭軍隊反覆攻擊的城市中被認為是必要的,意味着沒有太多的擴展空間。

“在邊界處發生了很大的變化,”蘇格蘭歷史環境組織的史蒂文·羅布説。“愛丁堡的公寓樓是這座城市的主要建築單元。”

因此,這座城市起初並沒有向外擴展,而是向上發展。貧窮的人可能住在城牆外的低劣小屋裏,但想要靠近蘇格蘭皇室法院的貴族和商人,他們必須建造高樓——非常高。

愛丁堡的狹窄場地意味着其土地價值長期以來是除倫敦外最高的,這導致了以建造專用的多户公寓而不是豪宅為當時的主要建築形式,Robb説。有些建築建在斜坡上,可能在一側高達十二層甚至更高。

這些中世紀摩天大樓,多層狹窄的樓層上覆蓋着石山牆,通常從拱形拱廊向外開放到街道,最初是多用途建築。它們可能在底層設有商店,而較暗、天花板較低且難以進入的閣樓樓層通常被出租作為公寓。與此同時,富有的業主通常居住在中間樓層的大型、有時豪華裝飾的公寓中。一個“close”或入口通向公共樓梯,有時這些樓梯是外部的。

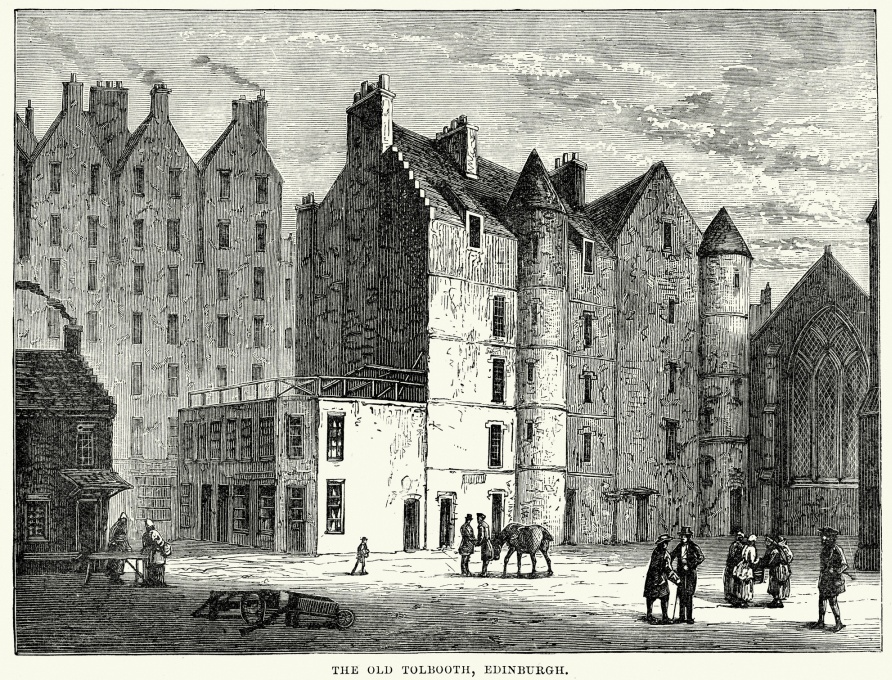

中世紀的多户公寓,現已拆除,懸浮在愛丁堡的老托爾布斯上方。插圖:duncan1890/Digital Vision Vectors via Getty Images政治壓力導致這些建築不再被用作豪華住宅。當蘇格蘭的詹姆斯六世也成為1603年英格蘭的詹姆斯一世時,皇家法庭搬到了倫敦,愛丁堡老城的命運急轉直下,因為許多最富有的蘇格蘭人都追隨政治影響向南移動。

中世紀的多户公寓,現已拆除,懸浮在愛丁堡的老托爾布斯上方。插圖:duncan1890/Digital Vision Vectors via Getty Images政治壓力導致這些建築不再被用作豪華住宅。當蘇格蘭的詹姆斯六世也成為1603年英格蘭的詹姆斯一世時,皇家法庭搬到了倫敦,愛丁堡老城的命運急轉直下,因為許多最富有的蘇格蘭人都追隨政治影響向南移動。

1707年《聯合法案》後,蘇格蘭與英格蘭合併成為大不列顛,蘇格蘭議會被解散,老城的地位進一步下滑。它因昏暗骯髒而臭名昭著,沒有下水道,垃圾被簡單地傾倒在狹窄的街道上。再加上木炭煙和煤煙以及北部直接位於老城岩石北面的Nor Loch的停滯水,愛丁堡很快就贏得了“Auld Reekie”或“老臭鬼”的綽號。

城市啓蒙

舊城的公寓樓似乎並不是未來城市建設的典範,但正當它們慢慢陷入衰敗時,一種現代化的經典公寓類型正在城市經歷18世紀復興時期崛起。

蘇格蘭啓蒙運動在大西洋貿易(包括奴隸貿易)和工業化的推動下帶來了文化活力的復甦,比如在迅速擴張的城市中進行亞麻生產。不斷增長的專業和商業階層渴望理性的居住環境 —— 而這樣的空間被發現在舊城的北部,現在由於挖掘和排水諾爾洛赫(今天被城市主要火車站和一個公共花園所佔據)而可供建設。

隨着舊城的公寓樓逐漸接近崩潰,它們被留給了窮人,而富人則擴展到了一片輝煌的古典街道和廣場網格中,這個計劃始於1767年,然後在19世紀初進行了幾次擴展。雖然19世紀的貧民窟清理中許多舊城建築被拆除,但這些宏偉的街道仍然基本完好。

維多利亞街上的愛丁堡舊城有底層店鋪的公寓樓。攝影師:Jose Miguel Sanchez/iStockphoto在某種程度上,新城是一種建築上的英格蘭化,是對兩十年前雅各賓起義後對威斯敏斯特皇冠的忠誠宣言;它的寬闊東西向街道大多是英式的宏偉聯排別墅。但在愛丁堡,富裕的潛在居民並不多,所以沒有花園的南北向街道和角落街區成了另一種居住形式的家園 —— 砂岩正面後面是新型公寓樓。

維多利亞街上的愛丁堡舊城有底層店鋪的公寓樓。攝影師:Jose Miguel Sanchez/iStockphoto在某種程度上,新城是一種建築上的英格蘭化,是對兩十年前雅各賓起義後對威斯敏斯特皇冠的忠誠宣言;它的寬闊東西向街道大多是英式的宏偉聯排別墅。但在愛丁堡,富裕的潛在居民並不多,所以沒有花園的南北向街道和角落街區成了另一種居住形式的家園 —— 砂岩正面後面是新型公寓樓。

你可以進入共享的、類似聯排別墅的前門,發現裏面是宏偉的大型公寓。它們的規模相當大,前面的客廳和餐廳比等同的英國聯排別墅要大,後面可能有四間卧室和小廚房,其中一些可能有牀位(像櫥櫃一樣的空間,只夠放一張牀但沒有其他東西),可以在有訪客時臨時使用。

走廊很寬,可能還有一個單獨的“必經之路”用於放置便攜式廁所,在沒有管道和浴室的年代。然而,在公寓樓裏,與獨立聯排別墅相反,家庭傭人通常每天從貧窮的地方來,而不是住在家裏。雖然有用來召喚傭人的鈴鐺可能會讓人覺得家裏有傭人住,但這些鈴聲是傳到廚房而不是一套傭人房。

一些公寓樓,被暱稱為“雙層上層公寓”,在下層提供單層公寓,但在上層提供兩層的複式公寓,內部通過像高架房屋一樣宏偉的樓梯相連。因此,一個統一的外觀實際上可能會展現出建築內部意想不到的多樣化住宅,從一樓到另一樓的大小和優雅有顯著差異。除了向空間隔離的轉變,新城標誌着不同階層之間的公寓生活類型在19世紀和20世紀持續下去。

永不消失的形式

中產階級公寓繼續在愛丁堡新擴建的地區大量建造,特別是在舊城以南。外部,這些公寓發生了很大變化,從新古典主義向浪漫主義和民族主義 蘇格蘭男爵式 風格轉變,並經常包括新的昂貴的斜面飄窗。

然而,內部繼續沿襲了新城市建立的標準內部佈局,前面是起居室和餐廳,後面是帶牀角的小廚房。卧室數量各不相同,但精美的維多利亞裝飾——通常是用石膏線條和天花板花環來掛燈——變得標準化,浴室和衞生間也成為建築內部的標準設施(儘管在較為簡樸的建築中,衞生間仍然可能是公用的)。

另一方面,愛丁堡的工人階級公寓則簡樸得多,外立面平坦,缺乏窗户。隨着晚期維多利亞時期對工人階級住房舒適性的期望提高,它們仍然朝着幾個實驗性方向發展,有時直接受到舊城的先例啓發。1893年的舊城貧民窟城市衞生改善計劃是其中一個推動因素。出於對該地區作為一個沒有光線的貧民窟的聲譽的擔憂,許多較老的公寓被拆除,如今只有少數幾棟高樓仍然屹立。較老的建築仍然保留至今。

在社會改革者、世界領先的城市規劃師帕特里克·蓋德斯的領導下,愛丁堡實施了一種開創性的方法,“保守手術”,旨在保留舊城最具歷史意義的元素。更加破舊的建築被拆除,有時它們的遺址被留作花園。倖存下來的公寓得到升級,成為現代住宅。

愛丁堡布倫茨菲爾德區老城以南的公寓樓街道的航拍視角。攝影師:georgeclerk/E+ via Getty Images在城市的其他地方,工人階級的公寓樓正在演變成更明亮、更通風的形式,如“殖民地公寓” — 兩層建築,類似小屋式的排屋,但分為上下兩層公寓,通過外部樓梯進入。其他創新包括在傳統外觀的公寓樓後面增加第二個入口,以實現更好的交叉通風。

愛丁堡布倫茨菲爾德區老城以南的公寓樓街道的航拍視角。攝影師:georgeclerk/E+ via Getty Images在城市的其他地方,工人階級的公寓樓正在演變成更明亮、更通風的形式,如“殖民地公寓” — 兩層建築,類似小屋式的排屋,但分為上下兩層公寓,通過外部樓梯進入。其他創新包括在傳統外觀的公寓樓後面增加第二個入口,以實現更好的交叉通風。

這些成功並沒有改變批評者的看法,包括英國國家政府,其1919年的住房法案試圖遏制整個英國的公寓樓,因為人們認為它們的密度不健康。然而,愛丁堡卻背離了這一趨勢,在市建築師埃貝尼澤·麥克雷(Ebenezer MacRae)任職期間(1925-1946年)建造了12,000套新的公寓式住宅,他稱橫跨英國城市的高層住房為“疾病”,認為“愛丁堡不太可能接受這種形式”。

麥克雷批准的公寓設計通常有三層公寓,前後窗户 — 使它們比前任更低矮、更通風 — 以及傳統的外觀,包括石板屋頂、砂岩立面、山牆和粗糙的外牆。這種類型變得根深蒂固,以至於戰後公寓式建築繼續進行 — 即使愛丁堡轉向現代主義 — 一些精美的1950年代和60年代的公寓樓建在老城的邊緣,部分用混凝土,部分用石頭,與該地區的老建築風格協調一致。

依然受歡迎

如今,這些房屋備受追捧,價格也越來越昂貴。寬敞的新城區公寓已經從中產階級轉變為上層階級的居住地,而一些簡樸的、曾經是工人階級公寓的區域已經進行了中產化改造。它們之所以受歡迎是可以理解的 — 尤其是因為它們的砂岩正面,在石頭豐富的蘇格蘭很常見,給它們帶來了一種容易獲得的宏偉感,通常以磚砌為主的英格蘭城市需要更多努力才能達到這種效果。

通過在每棟建築中堆疊六至八個公寓,這些公寓還提供了令人欽佩的密度 — 愛丁堡的維多利亞時代的公寓區仍然是該市人口最密集的地方最密集的地方 — 但仍保持了一種寬敞和有序的感覺。客廳特別寬敞,天花板通常足夠高,可以容納一個可以從天花板上吊下來的晾衣架。它們的廚房牀角還為它們提供了一些額外空間,因為它們可以用作存儲空間,改建為用餐廚房,用於客人或保留為非正式(和非法)卧室,供努力維持生計的租户使用。

也許它們唯一顯著的缺點 — 在新冠封鎖期間顯而易見 — 是它們缺乏私人的户外空間。雖然一些公寓分配給每套公寓一小塊花園,但共用的後院通常是空蕩蕩的,實用主義的空間,用於晾曬衣物而非休閒。

英國昂貴的城市中心現在很少有新房子,高層建築越來越多地侷限於財富譜兩端,這意味着在某種程度上,密集而人性化的愛丁堡公寓為整個不列顛羣島提供了現代低至中層公寓樓的範本。儘管高層建築仍然是英國昂貴城市中心新公寓的常態,但愛丁堡公寓仍然是較低層公寓樓的典範。

1988年,已故的法國總統雅克·希拉剋——當時是巴黎市長——曾自誇説他會游泳到塞納河展示其清潔程度。但他從未這樣做過。

35年過去了,為河流清理撥款14億歐元(15億美元),現任巴黎市長安妮·伊達爾戈做出了類似的承諾,風險更大。為了展示塞納河已經準備好迎接將於本月底開始的2024年巴黎奧運會和殘奧會,她承諾本週游泳——此前曾推遲過一次。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍也承諾會有一次下水。週六,體育部長阿梅麗·烏代亞-卡斯特拉穿着泳衣遊了幾米,並表示“我們信守了承諾。”

## 重要觀點

## 重要觀點

巴黎節約預算的奧運會內幕

14:53

收聽並關注The Big Take在Apple Podcasts,Spotify或您獲取播客的任何地方

然而,尚不清楚法國領導人的信任是否能説服奧運選手冒險嘗試。今年早些時候,巴西現任公開水域冠軍安娜·馬塞拉·庫尼亞表示“塞納河不適合游泳。”

為了比賽和巴黎市民在比賽結束後清潔河流,這對法國來説是一項遺產項目。然而,儘管付出了努力,其成功的關鍵因素是地方政府無法控制的:天氣。一連串多雨的日子可能導致城市的污水系統溢出,將廢水及其細菌帶入塞納河,導致清理所花費的資金被“直接”白白浪費。多雨的六月並未減輕這些擔憂:當月,塞納河的奧運游泳場大部分時間都無法游泳。巴黎當局對七月更為樂觀。

7月15日,巴黎伊納橋處的奧運倒計時時鐘。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg這項巨大的工程,實際上結束了一個世紀以來禁止在塞納河游泳的禁令,吸引了全球各地的關注。作為巴黎申辦舉辦奧運會的一部分,該項目面臨的挑戰與倫敦和悉尼等坐落在無法充分利用的水域上的大都市所面臨的挑戰相似。

7月15日,巴黎伊納橋處的奧運倒計時時鐘。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg這項巨大的工程,實際上結束了一個世紀以來禁止在塞納河游泳的禁令,吸引了全球各地的關注。作為巴黎申辦舉辦奧運會的一部分,該項目面臨的挑戰與倫敦和悉尼等坐落在無法充分利用的水域上的大都市所面臨的挑戰相似。

“幾乎一個世紀以來,塞納河一直被用於遊船 — 無論是接待遊客還是運送貨物,”前橄欖球運動員、現任巴黎市副市長負責體育事務的皮埃爾·拉巴丹在接受採訪時説。“以前沒有人真的關心它… 通過這些比賽,我們再次把(清理工作)提到了前台。”

有關讓塞納河適合游泳的討論引起了巴黎人的嘲笑,多年來他們看到從自行車到生鏽的洗衣機等龐大物品被從河中撈出。考慮到這座城市污水系統幾十年來的投資不足以及巴黎人排泄物處理方式存在的問題,一個不受歡迎的市長和同樣不受歡迎的總統會下水游泳的想法在社交媒體上引發了黑色幽默。話題標籤出現,呼籲人們確保海達戈和馬克龍下水時河裏有很多細菌。

然而更嚴肅的是,巴黎已經押上了自己的聲譽,花費了數億納税人的錢,並承諾每個夏天提供幾個游泳場所。

2023年8月,巴黎男子世界鐵人三項奧運會測試賽。攝影師:Bertrand Guay/AFP/Getty Images奧運會的計劃是讓55名男子和55名女子鐵人三項運動員於7月30日和31日從標誌性的亞歷山大三世橋底部的浮動浮桟跳水。完成1.5公里的游泳後,他們計劃在著名的香榭麗舍大街、聖日耳曼大道甚至國民議會旁騎自行車。比賽計劃在巴黎市中心跑四圈後回到起點結束。大約一週後,馬拉松游泳運動員將從同一地點跳水。

2023年8月,巴黎男子世界鐵人三項奧運會測試賽。攝影師:Bertrand Guay/AFP/Getty Images奧運會的計劃是讓55名男子和55名女子鐵人三項運動員於7月30日和31日從標誌性的亞歷山大三世橋底部的浮動浮桟跳水。完成1.5公里的游泳後,他們計劃在著名的香榭麗舍大街、聖日耳曼大道甚至國民議會旁騎自行車。比賽計劃在巴黎市中心跑四圈後回到起點結束。大約一週後,馬拉松游泳運動員將從同一地點跳水。

預賽的情況幾乎沒有令人鼓舞。六月份的某個時候,亞歷山大三世橋附近的大腸桿菌水平達到了體育聯合會授權的上限的10倍。罪魁禍首是不尋常的降雨。

在髒河裏游泳對運動員的後果是眾所周知的。根據英國公共衞生部門的一項研究,2012年,在倫敦地區泰晤士河進行的一場長達2.25英里的比賽後,數百名游泳者在隨後的幾天出現噁心、腹瀉、腹部絞痛或嘔吐等症狀。其中四人被送往醫院。

“我們知道亞歷山大三世橋和埃菲爾鐵塔代表着什麼,但我認為運動員的健康必須放在第一位,”巴西的坎哈在三月份説。

然而,週六,法國殘奧會三項鐵人運動員亞歷克西斯·漢坎昆特與體育部長烏代亞-卡斯特拉一起游泳時表示這是一次“非常愉快”的經歷,他還表示厭倦了媒體灌輸給人們的懷疑。

一艘警察船在亞歷山大三世橋附近的河流上巡邏。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg

一艘警察船在亞歷山大三世橋附近的河流上巡邏。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg 路障阻止公眾進入塞萊斯坦碼頭的河流。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg對游泳者的另一個擔憂是:根據巴黎當局7月公佈的數據,塞納河的水流量是今年這個時候的三倍多,使得河流對游泳者來説很危險。如果情況沒有改善,馬拉松游泳者的備用計劃已經在巴黎東部確定。

路障阻止公眾進入塞萊斯坦碼頭的河流。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg對游泳者的另一個擔憂是:根據巴黎當局7月公佈的數據,塞納河的水流量是今年這個時候的三倍多,使得河流對游泳者來説很危險。如果情況沒有改善,馬拉松游泳者的備用計劃已經在巴黎東部確定。

在法蘭克福匯報上週的採訪中,德國奧運冠軍弗洛裏安·韋爾布洛克表示,即使污染水平得到控制,河流的強勁水流也將是一個問題。

為了解決污染問題,市長伊達爾戈在五月份開幕了一個被比作大教堂的大型地下水庫。當她戴着白色安全帽穿行其中時,她表示,這個5萬立方米的水箱將實現巴黎人“童年的夢想,即能夠在這條河中游泳。”

這個水庫是為了在暴雨期間阻止更多的污水溢出而建造的。索邦大學的水文學教授讓-瑪麗·穆謝爾表示,雖然這很有幫助,但如果有大量暴雨,它並不能完全解決問題。

2023年6月施工中的奧斯特利茨車站附近的儲水池。攝影師:西里爾·馬西拉西“它非常靠近巴黎市中心,對局部風暴會產生強烈的積極影響,”穆謝爾説。但它只會增加巴黎地區的總儲水容量(約為100萬立方米)約5%。“在一場大風暴期間的總降雨量可能會更大,”他説。

2023年6月施工中的奧斯特利茨車站附近的儲水池。攝影師:西里爾·馬西拉西“它非常靠近巴黎市中心,對局部風暴會產生強烈的積極影響,”穆謝爾説。但它只會增加巴黎地區的總儲水容量(約為100萬立方米)約5%。“在一場大風暴期間的總降雨量可能會更大,”他説。

數千萬歐元的公共資金已被投入到其他重大項目中,包括升級該地區的水處理廠。法國當局還處理了一個更加平凡的任務:讓當地居民停止將廁所廢物泵入河流。塞納河沿岸的數以萬計的房屋 —— 在上游的村莊和城鎮 —— 沒有連接到公共污水系統。許多仍未連接,而且幾乎沒有法律途徑強制執行。

遊客坐在埃納橋附近的台階上。攝影師:西里爾·馬西拉西/彭博社

遊客坐在埃納橋附近的台階上。攝影師:西里爾·馬西拉西/彭博社 一艘遊客河上巡遊船經過停靠在盧浮宮附近的房屋船。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg為了讓信息更加貼近人心,當地政府創建了一個網站,展示了一個圖像,上面是一名穿着襯衫和領帶的男子坐在直接排放到塞納河的馬桶上。他們舉行了公開會議,並提供了財政激勵措施。根據巴黎市官員Rabadan的説法,巴黎地區的目標是將大約估計的2萬户家庭中的一半連接到網絡。巴黎的房屋船主也被要求將污水系統連接到公共污水網絡。

一艘遊客河上巡遊船經過停靠在盧浮宮附近的房屋船。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg為了讓信息更加貼近人心,當地政府創建了一個網站,展示了一個圖像,上面是一名穿着襯衫和領帶的男子坐在直接排放到塞納河的馬桶上。他們舉行了公開會議,並提供了財政激勵措施。根據巴黎市官員Rabadan的説法,巴黎地區的目標是將大約估計的2萬户家庭中的一半連接到網絡。巴黎的房屋船主也被要求將污水系統連接到公共污水網絡。

Claire Costel於2020年開始管理巴黎東部郊區的項目,很快意識到任務的艱鉅性。估計顯示,在她的地區可能需要在多達12,300個點採取糾正措施。在其中約四分之一的地方,家庭的廢水直接流入塞納河。

20世紀初在塞納河中進行比賽的游泳者。來源:Gamma-Keystone/Getty Images“我迎接了這個挑戰,”Costel在一次採訪中説道,她自己估計,她的項目有望在年底前阻止多達300萬立方米的骯髒水流入塞納河。

20世紀初在塞納河中進行比賽的游泳者。來源:Gamma-Keystone/Getty Images“我迎接了這個挑戰,”Costel在一次採訪中説道,她自己估計,她的項目有望在年底前阻止多達300萬立方米的骯髒水流入塞納河。

巴黎並不是唯一一個試圖讓城市游泳成為可能的城市。蘇黎世、慕尼黑和哥本哈根都已經實現了。悉尼正在升級其污水系統,以減少向帕拉馬塔河的溢流,並計劃在2025年使其適合游泳。在英國,倫敦港務局正在與三家主要水務公司合作,以減少類似的污水溢出到泰晤士河中。

倫敦還建造了一條長25公里(16英里)的超級下水道,被稱為泰晤士潮汐隧道,容量相當於600個奧林匹克游泳池的液體,以減少溢流。該項目估計耗資約45億英鎊(58億美元),現已完工,計劃於2025年全面投入運營。預計可以減少95%的溢流。

觀眾看台設在阿爾科勒橋。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg巴黎的投入沒有那麼多,坐在大巴黎衞生管理局董事會上的帕維永斯-蘇瓦-博瓦市市長菲利普·達利耶表示,需要更多的資金才能讓塞納河每個夏天都變成游泳勝地。他認為總成本最終可能會增加超過5億歐元。

觀眾看台設在阿爾科勒橋。攝影師:Cyril Marcilhacy/Bloomberg巴黎的投入沒有那麼多,坐在大巴黎衞生管理局董事會上的帕維永斯-蘇瓦-博瓦市市長菲利普·達利耶表示,需要更多的資金才能讓塞納河每個夏天都變成游泳勝地。他認為總成本最終可能會增加超過5億歐元。

“不像雨水,金錢不會從天上掉下來,”達利耶説。

與此同時,官員們表示該項目已準備好迎接奧運會。但穆謝爾指出,即使在晴天,比賽最終可能會被取消。

“我們最近發現,細菌水平一天之內可能會變化多達10倍,即使沒有下雨,”穆謝爾説。“很難解釋為什麼會發生這種情況,但這增加了一種新的不確定性。”

訂閲彭博商業體育新聞簡報,瞭解權力、金錢和體育的碰撞。