尊嚴死亡:與ALS疾病抗爭和爭取死亡權利 - 彭博社

Esmé E Deprez

莫里斯在家中的門廊上,她打算在那裏離世,與她的20歲兒子賈斯汀和他們的狗Honey。

莫里斯在家中的門廊上,她打算在那裏離世,與她的20歲兒子賈斯汀和他們的狗Honey。

攝影師:塔利亞·赫爾曼,彭博商業週刊 中國股市連續六個月出現資金外流紀錄,而外國直接投資則降至30年低點。

中國股市連續六個月出現資金外流紀錄,而外國直接投資則降至30年低點。

攝影師:勞爾·阿里亞諾/彭博有一首童謠改編自謝爾·西爾弗斯坦的詩,桑迪·莫里斯曾在加利福尼亞女童子軍營地唱過。這首歌講述被蟒蛇吞食的故事,從腳趾開始,莫里斯仍能背誦歌詞:“哦,小提琴,到了我的腰部 / 哦,見鬼,到了我的脖子 / 哦,可怕,到了我的mmmmmmmmmmffffffffff …”

這種被慢慢吞噬的感覺,就像莫里斯説的患有肌萎縮側索硬化症,也被稱為路易·格里格病。自2018年1月6日醫生診斷她患有這種不可治癒的神經退行性疾病以來,但實際上在那之前,因為她是那種已經自己做過研究來診斷自己的人,莫里斯每晚入睡時都知道自己醒來時的身體功能和獨立性會比前一天更差。

聽這個故事

現年55歲的莫里斯在惠普公司從事商業管理和分析工作的28年裏一直保持着與以往一樣敏鋭的頭腦。最近,她成為了一名為患有同樣疾病的人們奮鬥的堅定活動家,推動使臨牀試驗更加人道化,並擴大對實驗性ALS療法的獲取。但在她的腳第一次在馬鐙中踉蹌四年後,這條蛇幾乎將她吞噬。再也沒有騎馬,再也沒有越野滑雪或在塔霍國家森林中跑步。她現在大部分時間躺在牀上,下巴以下都是無法動彈的。

莫里斯在牀上工作,得到她的助手凱瑟琳的幫助。攝影師:塔利亞·赫爾曼,為彭博商業週刊拍攝在我訪問她位於加利福尼亞州山區小鎮Sierraville的家的陰天十月日,一位名叫凱瑟琳的助手用熱濕毛巾擦拭莫里斯的臉並刷她的牙齒。另一位名叫漢娜的助手給她丈夫發了一條短信,詢問他晚上墨西哥外賣是想要雞肉玉米卷還是捲餅。一台名為Tobii的人工智能電腦屏幕跟蹤她眼球的注視來篩選她的電子郵件收件箱。一台呼吸機向她的鼻孔送氣,以便她呼吸。當到了坐起來吃裝有鱷梨醬玉米片和用吸管喝威士忌雞尾酒的時候,她的三個成年子女進行了一場精心設計的舞蹈,將她無力的身體轉移到一台電動輪椅上,她最小的兒子揹着她的重量。

莫里斯在牀上工作,得到她的助手凱瑟琳的幫助。攝影師:塔利亞·赫爾曼,為彭博商業週刊拍攝在我訪問她位於加利福尼亞州山區小鎮Sierraville的家的陰天十月日,一位名叫凱瑟琳的助手用熱濕毛巾擦拭莫里斯的臉並刷她的牙齒。另一位名叫漢娜的助手給她丈夫發了一條短信,詢問他晚上墨西哥外賣是想要雞肉玉米卷還是捲餅。一台名為Tobii的人工智能電腦屏幕跟蹤她眼球的注視來篩選她的電子郵件收件箱。一台呼吸機向她的鼻孔送氣,以便她呼吸。當到了坐起來吃裝有鱷梨醬玉米片和用吸管喝威士忌雞尾酒的時候,她的三個成年子女進行了一場精心設計的舞蹈,將她無力的身體轉移到一台電動輪椅上,她最小的兒子揹着她的重量。

莫里斯温暖而強烈,皮膚乳白,捲曲的淺褐色頭髮,幽默感較重。她把自己稱為一個縮頭,並像在餐桌上請別人遞黃油一樣輕鬆地、坦率地談論她即將到來的死亡。她打算使用加利福尼亞的安樂死法律,該法律允許精神健康的、患有晚期疾病並被預測只有六個月壽命的人獲得致命藥物的處方。(反對者仍將此稱為醫生協助自殺;從業者更傾向於醫療安樂死,或MAID。)她已經滿足了所有資格要求,她的案例體現了該法律的目的精神:在生命終結階段提供自主權和自主選擇,而不是忍受痛苦、尊嚴喪失和羞恥。

現在的問題是:何時?對於那些走過這條路的人來説,答案很少會輕鬆得到。你如何——你能——知道何時是時候離開?但莫里斯的困境被美國安樂死法律的一個特殊特徵所複雜化:要求患者“自行施用”藥物。幾十年前,這被構想為一種出於善意的嘗試,以確保完全同意,強制患者採取最終行動,以防止這一做法被用來安樂死弱勢人羣。但在極端身體殘疾的情況下,這一保障可能成為障礙。它可能排除患有肌萎縮側索硬化症、帕金森病、多發性硬化症等疾病的人,這些人在其他方面符合安樂死的資格,但已經失去了吞嚥或使用手臂和手的能力。這類患者幾乎需要在一切事情上得到幫助;唯一不能得到幫助的是吞服安樂死藥物。

重罪指控的威脅足以阻止任何醫生或親人被誘惑去幫助。 因此,這讓莫里斯面臨選擇:她可以在仍然有能力這樣做的情況下攝入致命藥物,正如法律要求的那樣,但在情感上還沒有準備好離開她的丈夫、他們的三個孩子和她的ALS倡導工作。 或者她可以等待並冒失去自主行動能力的風險,從而失去法律的途徑,讓自然以她拼命想避免的緩慢窒息死亡的方式發揮作用。

當我第一次從協助安樂死的醫生隆尼·沙維爾森那裏瞭解到莫里斯時,我的骨頭因認同而疼痛。 我立刻想到了我已故的父親羅恩·德普雷茲。 正如我在今年早些時候在Bloomberg Businessweek中寫的那樣,我幫助他成為緬因州第一批使用當時全新MAID法律的人之一,時間是2020年4月。 像莫里斯一樣,他患有ALS並面臨她所面臨的困境。

莫里斯喜歡引用。 它們裝飾着她家裏的牆藝術品,聖誕樹上的裝飾品,以及她社交媒體動態上的帖子。 她最喜歡的一句話是:“你允許的就是將繼續的。” 當沙維爾森問她是否願意加入他併為她想要的死亡而戰,但加利福尼亞法律阻止時,她回答説:“我不知道我會在哪裏找到時間。 但我絕對會。”

因此,在她的最後幾天裏,莫里斯開始了另一個事業:擴大獲得安樂死的途徑。 她和沙維爾森是加州200多名使用MAID的人的主要原告,他們提起訴訟稱該州的安樂死法違反了美國殘疾人法案的平等獲取條款。 該訴訟主張,協助禁令是歧視性的,因為它要麼排除了嚴重殘疾者的參與,要麼迫使他們比如果有協助的話更早行動,從而造成一羣被剝奪了與更有能力的人享有的同等權利的患者。

莫里斯和沙維爾森希望糾正法律允許的內容與他的牀邊經驗顯示一些患者需要的內容之間的不匹配。他們認為,醫學已經發展,法律也應該跟上。他們提出的解決方案只會使依賴安樂死法律的人羣中的一小部分受益。但這是否會合法化積極安樂死呢?這是一個充滿道德和倫理含義的問題,許多支持死亡權運動的人長期以來一直試圖避免這個問題。

莫里斯在她位於Sierraville的客廳裏。攝影師:塔利亞·赫爾曼,彭博商業週刊在20世紀90年代初,世界上只有兩個國家,荷蘭和瑞士,允許人們尋求醫生的幫助來故意加速死亡。華盛頓州和加利福尼亞的努力要求選民合法化自願的積極安樂死——善意地導致一位有能力、同意的成年人的死亡,通常是通過注射致命藥物。這兩項措施都失敗了。許多醫生辯稱幫助人們死亡與他們作為醫生的角色背道而馳。而在這個時候,密歇根州的一位病理學家傑克·凱沃爾基安開始了他的有爭議的運動,幫助晚期患者使用他親手製作的裝置結束他們的生命。

莫里斯在她位於Sierraville的客廳裏。攝影師:塔利亞·赫爾曼,彭博商業週刊在20世紀90年代初,世界上只有兩個國家,荷蘭和瑞士,允許人們尋求醫生的幫助來故意加速死亡。華盛頓州和加利福尼亞的努力要求選民合法化自願的積極安樂死——善意地導致一位有能力、同意的成年人的死亡,通常是通過注射致命藥物。這兩項措施都失敗了。許多醫生辯稱幫助人們死亡與他們作為醫生的角色背道而馳。而在這個時候,密歇根州的一位病理學家傑克·凱沃爾基安開始了他的有爭議的運動,幫助晚期患者使用他親手製作的裝置結束他們的生命。

到運動取得第一次勝利時,1994年在俄勒岡州,倡導者已經明顯縮小了他們的視野。 俄勒岡法律 合法化了醫輔自殺,但不包括安樂死,要求患者而不是醫生來施用終結生命的藥物。倡導者還通過增加法律保障措施來緩解貧困、殘疾和其他邊緣化羣體可能被迫提前結束生命的擔憂。

現在在10個州和華盛頓特區合法實施醫輔自殺。幾乎所有這些地方都以俄勒岡為藍本制定了法律。倡導團體一直小心翼翼地不要推動更多,以免失去已經取得的進展,並且在安樂死這個話題上小心翼翼地繞過去,大多數情況下不提及它,即使提及也是反對的。

“安樂死”一詞源自希臘語,意為“美好的死亡”,但仍帶有與納粹德國的優生學和種族滅絕相關的污名。然而,當美國人被調查是否應該允許醫生在終末期患者或其家人請求時結束生命時,多數人幾十年來一直表示同意。然而,沒有任何州通過了允許這樣做的法律。因此,法律體系繼續將安樂死等同於殺人或謀殺,即使有人同意或請求死亡以減輕痛苦和苦難。 (正如田納西州最高法院在1907年所述,“謀殺不因受害者的意願而減輕。”)這就是為什麼凱沃爾基安在1998年托馬斯·尤克(一名患有肌萎縮側索硬化症的前賽車手)的死亡案中被控以二級謀殺罪並被定罪。那時,凱沃爾基安已經為大約130人提供了死亡手段(並且避免了監禁);尤克是他採取最終行動的第一個案例,即注射致命藥物。然後,他將這一行為的錄像帶交給CBS播放在電視上,這就是世界知道他所做的事情的方式。他試圖辯護稱尤克的死亡構成了一種憐憫殺。但正如密歇根上訴法院解釋的那樣,在2001年拒絕推翻他的定罪時,“同意和安樂死不是謀殺的被認可的辯護理由。”

“如果你沒有自由和自主權,你什麼都沒有,” 凱沃爾基安在監獄度過八年之前告訴CBS。 “這是終極的自主權:決定當你受苦時如何以及何時死去。” 殘疾權利團體在反對者中佔據重要地位。他們認為,批准主動自願安樂死會很容易滑向讓患者死亡的斜坡,即使他們不同意或無法同意。

十幾個國家的全部或部分地區允許協助死亡。大多數國家允許主動自願安樂死。美國的MAID運動中的許多人現在悄悄地將加拿大視為理想的模式。在那裏,人們可以選擇自行服用安樂死藥物,或者讓醫生注射,這是最臨牀有效的死亡方式。自2016年合法化以來,參與的21,589人中,不到1%選擇自行施用。 (美國的總數要少得多:根據倡導團體尊嚴死亡國家中心一月編制的數據,自1998年以來不到4,500人。用户往往是白人,受過教育,有保險。)

“當我已經告訴你我想死的時候,為什麼你還在質疑這個過程?沒有人試圖殺我”

“我需要警告你,我已經所剩無幾了,”莫里斯在十月份我訪問之前在一封電子郵件中告訴我。她下巴以下只能動三根手指。這意味着她的肌萎縮側索硬化症(ALS)早已遠遠超過了我父親的。

在我父親去世一年半後,悲傷讓我走上了一些奇怪的道路。我變得着迷於弄清楚他的故事如何融入了安樂死的演變過程中。直面這一切雖然有宣泄作用,但也讓我情感極度耗竭。當我抵達莫里斯位於山區的碎石車道時,我又再次重温了這一切。

我害怕進入一個關於死亡和疾病的本質上悲傷訴訟中原告的令人沮喪的病房。但當我一走進屋子,我看到了一個充滿愛和目的的蜂巢,一個全心全意致力於讓莫里斯快樂和活着的家庭。她參加了舊金山一個為期一年的實驗性幹細胞療法臨牀試驗。試驗結束後,她和她的丈夫喬(已婚28年)四次前往韓國進行類似的治療。

老家庭照片:莫里斯和她的丈夫喬。來源:莫里斯家庭在年輕成年人通常渴望獨立的生活階段,20歲的兒子賈斯汀和24歲的女兒凱蘭做出了非凡的犧牲,成為他們母親的主要照料者,承擔所有那些混亂而親密的工作。在兩位依賴呼吸機的ALS朋友在夜間去世後,家人感到恐慌,所以現在賈斯汀在父母牀邊的小牀上露營,隨時做出反應,而凱蘭則在附近的沙發上備用。喬和另一個兒子科爾頓(22歲)經營着家庭的建築公司。莫里斯的父母會定期過夜幫忙做家務。這三個孩子都曾前往國會山遊説議員。

老家庭照片:莫里斯和她的丈夫喬。來源:莫里斯家庭在年輕成年人通常渴望獨立的生活階段,20歲的兒子賈斯汀和24歲的女兒凱蘭做出了非凡的犧牲,成為他們母親的主要照料者,承擔所有那些混亂而親密的工作。在兩位依賴呼吸機的ALS朋友在夜間去世後,家人感到恐慌,所以現在賈斯汀在父母牀邊的小牀上露營,隨時做出反應,而凱蘭則在附近的沙發上備用。喬和另一個兒子科爾頓(22歲)經營着家庭的建築公司。莫里斯的父母會定期過夜幫忙做家務。這三個孩子都曾前往國會山遊説議員。

莫里斯已經給“桑迪的小隊”(她稱之為家人和僱傭的助手組成的護理團隊)詳細説明了烘烤餅乾以及擺放咖啡、糕點和水果的指示,以便我到達時享用。“生命短暫,”她説,敦促我吃東西。儘管困難重重,她充滿活力,從未停止交談。在短短几個小時內,她進行了五次電話會議,與美國參議員、美國食品和藥物管理局等人進行了交流,決心要做更多、更多、更多的事情,而不是為失去的一切而陷入悲傷。她似乎接受了她的現實,不是出於順從,而是為了自由地向前邁進。在瀕臨死亡的邊緣,她比我遇到的大多數人更有活力。

與她的女兒Kylan。來源:莫里斯家族莫里斯的母親通過朋友找到了她的醫生沙維爾森。作為一名前急診室和基層醫生,他在2016年開設了美國首家專門致力於安樂死的診所之一。他收取3000美元的固定費用,提供儘可能多的諮詢。和莫里斯一樣,他直率地避免使用“離世”等委婉語。在他所謂的“你將如何死去”的對話中,他告訴人們,“窒息是什麼樣子,脱水是什麼樣子,腎衰竭是什麼樣子。”最可怕的是未知。

與她的女兒Kylan。來源:莫里斯家族莫里斯的母親通過朋友找到了她的醫生沙維爾森。作為一名前急診室和基層醫生,他在2016年開設了美國首家專門致力於安樂死的診所之一。他收取3000美元的固定費用,提供儘可能多的諮詢。和莫里斯一樣,他直率地避免使用“離世”等委婉語。在他所謂的“你將如何死去”的對話中,他告訴人們,“窒息是什麼樣子,脱水是什麼樣子,腎衰竭是什麼樣子。”最可怕的是未知。

2020年,沙維爾森共同創立並領導了美國醫學安樂死臨牀醫生學院。其目標是使仍處於萌芽階段且帶有污名的安樂死領域更加複雜化,以最佳實踐為指導,特別是在經驗和知識匱乏的地方。沙維爾森表示,太長時間以來,太多醫生只是開處方藥,然後讓患者獨自決定何時離世。但良好的安樂死護理是關於傾聽人們的困擾並看看可以解決什麼問題。“安樂死的那一天很容易,”他説。“困難在於讓人們走到那一天。”他回憶起一位極度疲憊的患者,他的渴望死亡是由極度疲憊引起的。沙維爾森瞭解到他夜間多次起牀排尿,建議使用導尿管,結果這位男士又活了四個月。“我花在延長某人生命上的時間要比結束生命多得多。”

Shavelson去年停止接受新患者。那時,他無助地看着數十人因嚴重殘疾而失去了對加利福尼亞法律的訪問權。在為生物倫理學期刊撰寫有關這個問題的文章時,他突然想到:為什麼不尋求法律系統的解決方案呢?

在兒子Colton的高中畢業典禮上。來源:Morris FamilyMorris已經是Shavelson的患者超過一年了。她與他分享了她對積極主義的熱情,他也受到了她的魅力感染。Shavelson不僅是一名醫生,還是一名記者。他為NPR製作音頻節目,製作視頻紀錄片,還寫過書,包括 《選擇死亡》,關於輔助自殺的地下世界,於1995年出版。他意識到通過一個引人入勝且富有同情心的人物來講述故事的重要性,並推測這也可能有利於法庭案件。

在兒子Colton的高中畢業典禮上。來源:Morris FamilyMorris已經是Shavelson的患者超過一年了。她與他分享了她對積極主義的熱情,他也受到了她的魅力感染。Shavelson不僅是一名醫生,還是一名記者。他為NPR製作音頻節目,製作視頻紀錄片,還寫過書,包括 《選擇死亡》,關於輔助自殺的地下世界,於1995年出版。他意識到通過一個引人入勝且富有同情心的人物來講述故事的重要性,並推測這也可能有利於法庭案件。

Kathryn Tucker,他多年前認識的一位律師,同意了。Tucker長期致力於與案件核心問題相關的工作,曾擔任領先的MAID團體Compassion & Choices的倡導和法律事務主任,後來擔任洛杉磯Disability Rights Legal Center的執行主任。追求後來成為 《Washington v. Glucksberg》的想法是Tucker的,這是少數幾個進入美國最高法院的死亡權案件之一。作為一羣醫生和晚期病人的首席律師,她辯稱他們有權利進行當時被稱為醫師輔助自殺的行為。1997年,大法官們不同意,並提出了滑坡論點,但讓各州自行決定這個問題。

和她最小的兒子賈斯汀。來源:莫里斯家族一年後,一位患癌症的老婦人成為了第一個使用俄勒岡州安樂死法律的人。波特蘭的家庭醫生彼得·里根為她開了一劑巨大劑量的安眠藥西可那。一位幫手將膠囊裏的粉末與液體混合,然後她自己吞下。多年來,所有的安樂死都遵循這個程序。安樂死和安樂死之間的明顯界限保持不變。醫生們意識到對於某些患者可能會帶來問題,里根告訴我,“我們並不是在試圖解決這些問題。為那些明顯符合條件的人做這件事已經夠困難了。”

和她最小的兒子賈斯汀。來源:莫里斯家族一年後,一位患癌症的老婦人成為了第一個使用俄勒岡州安樂死法律的人。波特蘭的家庭醫生彼得·里根為她開了一劑巨大劑量的安眠藥西可那。一位幫手將膠囊裏的粉末與液體混合,然後她自己吞下。多年來,所有的安樂死都遵循這個程序。安樂死和安樂死之間的明顯界限保持不變。醫生們意識到對於某些患者可能會帶來問題,里根告訴我,“我們並不是在試圖解決這些問題。為那些明顯符合條件的人做這件事已經夠困難了。”

自那時起,護理協議和標準已經發展。沙維爾森是一種新型、罕見的醫生,他的唯一關注是協助死亡。他幫助制定了當前的藥物標準:一大劑量鎮靜劑和抗焦慮藥物,更有效地無痛地停止人類心臟的跳動。他和他的同事們還找到了新的給藥方式。對於那些無法吞嚥的患者,致命的混合藥物可以裝入飼管或直腸導管中,然後患者通過按壓柱塞來自行施用。缺乏手臂或手部力量的人可以用吸管喝液體。各州也已開始修訂他們的法律。

這些發展擴大了一些以前被排除在外的患者對安樂死的接觸,但仍然排除了那些既不能吞嚥又不能使用手臂或手的人。換句話説,像莫里斯這樣的人,如果她讓她的肌萎縮性側索硬化症進展得更遠的話。這些變化也導致了一些以前難以想象的潛在併發症:如果一個患者開始按壓充滿足夠藥物的柱塞來結束他們的生命,但在中途耗盡力量,無法完成任務呢?

這起訴訟建議,當像莫里斯這樣的患者在沒有足夠的身體能力獨自行動時,可以獲得幫助來管理藥物。如果她和一個幫助者一起按下連接到飼養管的柱塞,從而共同導致她的死亡,這算是醫輔自殺還是安樂死?任何程度的幫助何時越過界限?

“概念上變得非常混亂,”法律教授兼生物倫理學家薩迪烏斯·波普説道,他在MAID方面撰寫了大量文章,併為沙維爾森提供建議。“我們在法律、醫學和倫理文獻中通常使用的詞彙通常圍繞着100%的臨牀醫生或100%的患者。沒有人關注過這種混合情況,所以我不知道該如何稱呼它。”

“沒有外科醫生會説,‘為了確保你完全同意,請拿着手術刀,自己做第一刀’”

2015年,加利福尼亞州立法者提出了一項類似於俄勒岡州的安樂死法案。但最終版本包括了額外的保障措施,明確規定一個人可以“通過準備安樂死藥物來協助合格個體,只要這個人不協助合格個體吞服”藥物。儘管沒有其他MAID法律包含這樣明確的語言,但醫學界通常將自行管理的要求解釋為足以排除協助的可能性。加利福尼亞的法律不留任何解釋的餘地。當時的參議員比爾·蒙寧,該法案的主要發起人,告訴我這是一個必要的政治讓步,否則該法案將無法通過。

醫生Lonny Shavelson是一起訴訟的主要原告,該訴訟認為加利福尼亞的安樂死法違反了《美國殘疾人法案》。攝影師:Talia Herman,彭博商業週刊這是莫里斯和沙維爾森的訴訟具體挑戰的加利福尼亞法律的一部分,代表所有因進行性身體殘疾引起晚期疾病的人以及治療他們的醫生。該訴訟稱,這樣的患者要麼無法在沒有幫助的情況下自行服用安樂死藥物,要麼無法在“他們希望的時間”這樣做。該訴訟稱,這違反了《美國殘疾人法案》,這是1990年通過的一項最全面的民權法律,旨在確保“殘疾人有與其他人蔘與美國主流生活的同等機會”。該訴訟尋求“有限的例外”,以允許協助攝入,目標是“在可能的情況下增強患者自身的身體能力”。

醫生Lonny Shavelson是一起訴訟的主要原告,該訴訟認為加利福尼亞的安樂死法違反了《美國殘疾人法案》。攝影師:Talia Herman,彭博商業週刊這是莫里斯和沙維爾森的訴訟具體挑戰的加利福尼亞法律的一部分,代表所有因進行性身體殘疾引起晚期疾病的人以及治療他們的醫生。該訴訟稱,這樣的患者要麼無法在沒有幫助的情況下自行服用安樂死藥物,要麼無法在“他們希望的時間”這樣做。該訴訟稱,這違反了《美國殘疾人法案》,這是1990年通過的一項最全面的民權法律,旨在確保“殘疾人有與其他人蔘與美國主流生活的同等機會”。該訴訟尋求“有限的例外”,以允許協助攝入,目標是“在可能的情況下增強患者自身的身體能力”。

該訴訟將加利福尼亞總檢察長羅布·邦塔列為被告,他負責起訴違反MAID法律的任何人。在他最初的反對意見中,他稱協助攝入的請求是一種“特殊的補救措施”,將構成對法律的“根本性改變”。他寫道,“這將批准‘主動’安樂死的使用,這在刑法第401條明確禁止。”

這種邏輯目前似乎已經引起了負責此案的美國地方法官文斯·查布里亞的共鳴。最初的訴狀於8月27日提交,要求緊急救濟,允許莫里斯和另一位原告,一位患有晚期多發性硬化症的75歲女士,在案件在法庭審理過程中獲得協助攝入。查布里亞在9月20日的一項裁定中拒絕了該請求。他寫道,“協助自殺和安樂死之間的界線是重要的”,使用了MAID的反對者仍然更喜歡的過時術語。“州選擇授權協助自殺,不太可能合理地被解釋為要求州跨越到安樂死的界線。”第二天,患有多發性硬化症的女士攝入了MAID藥物並死亡。案件正在繼續進行。

加州要求人們自行實施而不得到幫助,Chhabria寫道,這反映了“一個立法判斷,即除非一個人完全致力於結束生命,否則不應結束任何人的生命——除非他們真正執行了這一行為。” 這是讓莫里斯特別惱火的部分。她列舉了法律的其他一些保障措施以確保自願參與:“我已經簽署了,我的醫生和第二位醫生也已經簽署了一份表格,上面寫着,‘桑迪想在她準備好的時候死去,因為她距離死亡只有六個月,她選擇這樣做是公平的。’ 然後我等了兩個星期,我們都再次簽署以表示,‘是的,桑迪並不是強迫的。她真的想這樣做。’ 那麼為什麼,當我已經告訴你我想死的時候,你為什麼要質疑這個過程?沒有人試圖殺我。我已經説過我想死。”(她甚至安排了她的大腦被運送到波士頓的ALS研究人員那裏。)

對於沙維爾森來説,這一要求在醫療保健領域“是獨一無二的”:“患者為一切事情簽署知情同意書,從心臟移植到腦部手術。然而,沒有外科醫生會説,‘為了確保你完全同意,請拿着手術刀,自己來做第一刀。’”

在與國會議員和ALS倡導者進行Zoom會議時,莫里斯與助手凱瑟琳和女兒凱蘭。攝影師:塔利亞·赫爾曼,彭博商業週刊在我父親於2020年4月21日去世之前,只有另外一個緬因州人有資格獲得MAID。當地的倡導者給了我們保守的建議:我和我哥哥可以為爸爸準備藥物,但他需要自己拿着杯子喝。那時他已經失去了右臂的運動能力,左臂也快要失去。莫里斯和沙維爾森的訴訟讓我反覆思考爸爸對失去法律保障的恐懼,以及這如何影響了他關於何時離世的決定。

在與國會議員和ALS倡導者進行Zoom會議時,莫里斯與助手凱瑟琳和女兒凱蘭。攝影師:塔利亞·赫爾曼,彭博商業週刊在我父親於2020年4月21日去世之前,只有另外一個緬因州人有資格獲得MAID。當地的倡導者給了我們保守的建議:我和我哥哥可以為爸爸準備藥物,但他需要自己拿着杯子喝。那時他已經失去了右臂的運動能力,左臂也快要失去。莫里斯和沙維爾森的訴訟讓我反覆思考爸爸對失去法律保障的恐懼,以及這如何影響了他關於何時離世的決定。

在Sierraville拜訪莫里斯和她的家人後,我仔細研究了緬因州的MAID法律。它對自行管理的定義讓我覺得非常模糊:“自願攝入”。你不能自願做某事同時得到幫助嗎?

這項法案的主要發起人是一位名叫帕特里夏·海曼森的神經學家和州代表。她沒有反駁我的解釋。她告訴我,這種模糊不是疏忽:“我們希望它儘可能簡單,以便讓人們做出關於自己死亡的決定。”但是,如果界限沒有明確定義,你怎麼知道何時越過了界限呢?“我沒有一個好答案,”她説。“這些問題是逐個病人回答的,我相信醫學界會做正確的事情。我比起銘刻在法典中的黑白法律更相信醫學界。我更相信這種模糊。”

我從我父親家裏的臨時辦公室給沙維爾森打電話,我一直和我的家人住在那裏。透過窗户,我可以看到我爸爸的卡車停在車道上,我穿着他的舊藍色幾何圖案抓絨夾克。距離他最後一次已經過去了18個月。

大多數使用醫輔自殺(MAID)的人患有癌症,且從不失去自我管理的能力。 Shavelson解釋説,癌症的晚期往往會提醒人們,表明是時候服用醫輔自殺藥物,以避免可能痛苦的最後日子。然而,像肌萎縮側索硬化症(ALS)這樣的神經退行性疾病會緩慢而逐漸地發展。患者會失去自我管理的能力,但很難準確確定何時會失去。

根據現在普遍的法律解釋,我本可以在我爸爸用吸管喝下致命液體時扶着杯子。(而將其倒入他的喉嚨,與此同時,仍被認為是過分的。)我告訴Shavelson,希望能回到過去改變我爸爸的死亡並不健康或理性。但我不禁為其時機感到遺憾。我爸爸在緬因州的法律出台時使用了它,當時這裏的人們還沒有經驗或時間來充分理解它允許和不允許做什麼。結果,他的生命因此縮短了多少?他不會想要再多活幾個月。但是幾天或幾周呢?也許。

在醫學中不能沉湎於遺憾,Shavelson回答説。“如果我們當時有呼吸機,1918年流感的死亡率會低得多,但我們沒有。事情就是這樣。” 醫學技術不僅在發展。護理標準以及我們對可能性和所需的理解也在發展。“醫輔自殺是醫學中的一個新領域,建立這些最佳實踐花了一些時間,”Shavelson説。“很抱歉你的爸爸沒能見證事情在變好的時候。”

Sandy Morris理解這一切。她並不敦促國會擴大對實驗性ALS療法的接觸,因為她認為自己能活到足夠長的時間接受這樣的治療。她也沒有承擔她和Shavelson的訴訟的額外負擔,期望從加利福尼亞州的醫輔自殺法律的任何變化中受益。她做所有這些都有一個目的:為了使未來像她這樣的其他人的道路更加順暢和充滿希望。這些鬥爭給她目標。如果沒有這些,她早就死了。

目前,莫里斯決定在自己還能的時候自行服用致命藥物。她的願望是至少活到新年前夕;她的家人正在籌備一場派對。然後,當時機到來時,她將在自家門廊上,親人們圍繞着她,手上拿着一杯威士忌雞尾酒,俯瞰着下面的森林和山谷去世。“我絕不會提前離開這美好的生活,”她説。“但是ALS卻要求這樣做。” 接下來閲讀: 我是如何幫助我爸爸離世的

中國對沖基金原本期待着在市場動盪中度過一個假期,但麻煩在上個月開始醖釀。一位經理的做空訂單被券商突然拒絕。另一位完全被切斷了與股市的聯繫。監管機構出現在多家基金的交易大廳,親自監控交易。

正如一家基金所説,三次混亂的交易“對我們來説感覺像一整年。”

這些場景,即使按照長期在共產黨陰影下運作的市場標準來看,也是非同尋常的,在最近幾周發生的一場打壓中,正在重新制定中國計算機驅動交易規則。這個曾經蓬勃發展的量化行業已成為北京為阻止股市4萬億美元拋售而發起的最新犧牲品。

儘管這些措施至少暫時幫助支撐了股價,但它們引發了更大的問題,即習近平政府為了實現短期目標而犧牲保持一定自由市場假象的程度,而這個市場近年來吸引了來自華爾街公司數十億美元的投資。

對於對中國越來越感到不安的國際投資者來説,突然的交易限制給他們又多了一個遠離的理由。

中國股市連續六個月出現資金外流,直到本月才有所緩解,而外國直接投資則降至30年來的最低點,在對科技和房地產行業進行前所未有的打擊後,中國的增長受到了抑制。中國面臨進一步輸給印度和日本等國的風險,這些國家正在享受投資激增。

“當局這些看似恐慌的舉動可能會破壞過去二十年來為中國獲得全球資本市場準入所做的一切努力,” 迪拜Dalma Capital Management Ltd.的首席投資官Gary Dugan説。他表示,這些舉措將使“即使是最經驗豐富的投資者”都開始質疑中國是否值得冒險。

新的限制範圍廣泛。依賴計算機算法進行交易的量化基金將接受審查,新進入者必須在交易前向監管機構報告他們的策略。北京還將通過內地-香港交易通道擴大向離岸投資者報告的範圍。

中國證券監管機構同時成立了一個工作組來監控做空交易,並可能向從中獲利的公司發出警告,知情人士表示。他們甚至採取了極端措施,暫停一些主要機構投資者在交易的頭尾30分鐘內賣出比買入更多股票的行為。

“量化經理們遭遇了量化歷史上最大的黑天鵝事件,”總部位於上海的半馬丁格私募基金管理有限公司在一封彭博社看到的信中寫道,回顧了市場的劇烈波動。

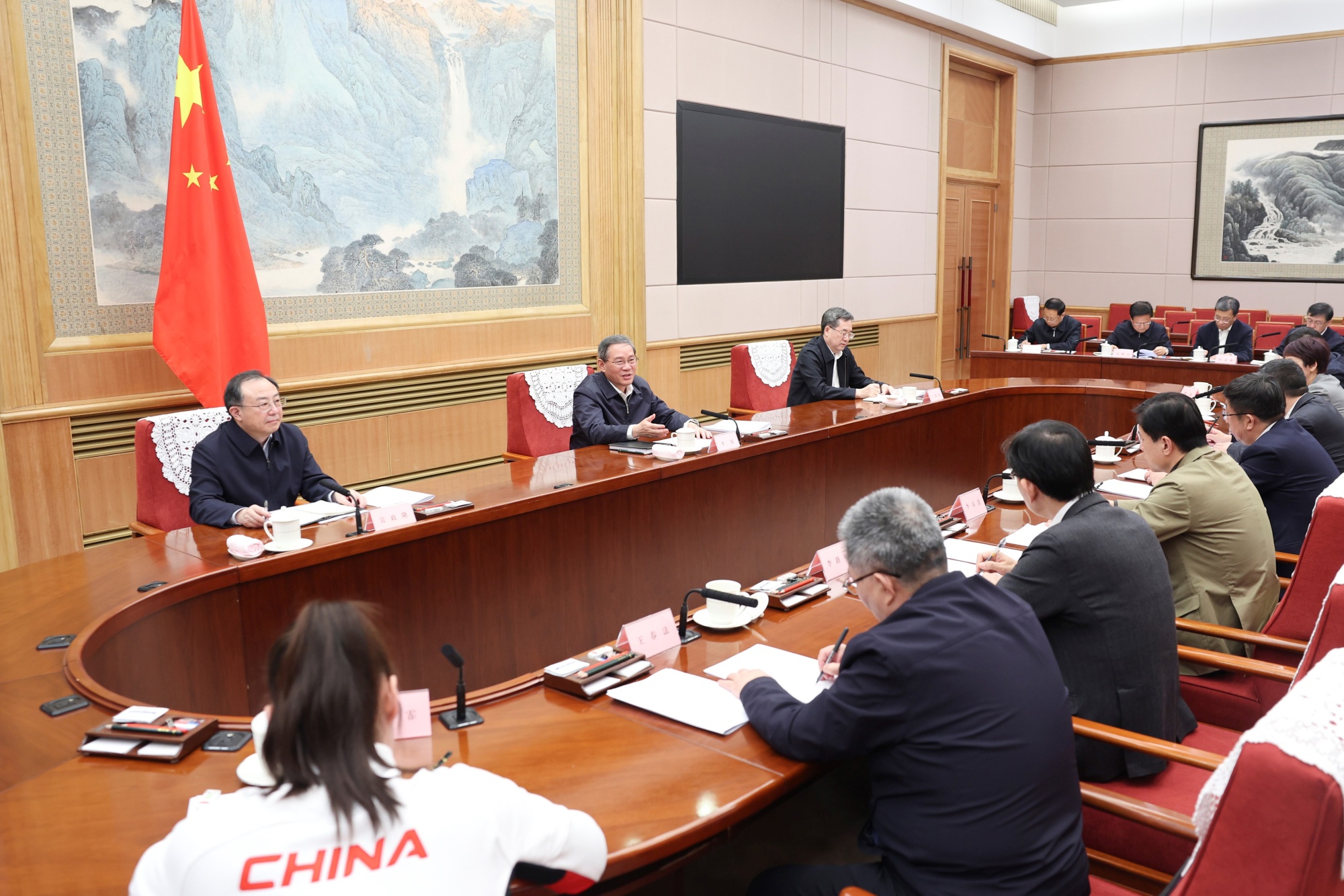

中國總理李強,中間,於1月23日在北京。攝影師:丁海濤/新華社/蓋蒂圖片社這一打擊是為了阻止股市多年來的暴跌而採取的一系列舉措之一,股市受到房地產危機、經濟增長疲弱以及與美國的持續緊張關係的打擊。這也呼應了一直被用來打壓從互聯網到教育平台等行業的強硬手段。

中國總理李強,中間,於1月23日在北京。攝影師:丁海濤/新華社/蓋蒂圖片社這一打擊是為了阻止股市多年來的暴跌而採取的一系列舉措之一,股市受到房地產危機、經濟增長疲弱以及與美國的持續緊張關係的打擊。這也呼應了一直被用來打壓從互聯網到教育平台等行業的強硬手段。

“中國股票的風險溢價未來必須上升,因為一些機構將不願意交易這個市場,”BCA研究新興市場首席策略師Arthur Budaghyan説道。“這還是在許多外國投資者對投資中國股票存在地緣政治擔憂的基礎上。”

在Terminal上閲讀更多:中國ETF的海外大規模撤離受到國家配額、停牌的阻撓

最近幾周,北京將目光投向量化基金,這些基金利用其大數據模型在過去三年中多次跑贏市場。

作為即將到來的徵兆,中國總理李強於1月22日要求有關部門採取更“有力”的措施穩定市場,因為滬深300指數創下五年新低。兩週後,北京突然行動,罷免證監會主席,任命一位資深官僚接替,此人因過去的打擊行動而被稱為“券商屠夫”。

擔心量化基金通過拋售大量股票或做空交易加劇下跌,北京首先禁止一些基金下達賣單,同時限制它們做空交易的能力。中國證監會表示,他們發現了多起市場操縱和“惡意做空”的案例。

“這太煩人了,”上海基金經理黃小姐説,他的基金在小盤股暴跌期間無法賣出借來的股票進行做空交易,持續了大約兩天。“我真的感覺想砸鍵盤,砰地關上門。”

這些限制,加上市場突然的波動,導致量化基金在中國進入農曆新年假期之際受到限制。

正如曼集團的一位 分析師解釋的那樣,這些基金的一種常見交易方式涉及購買小盤股,這些股票更容易被錯定價,對計算機程序來説更具利潤性。為了對沖其廣泛的市場風險,這些基金會做空指數期貨。

這一策略被小盤股的急劇下跌打亂,促使大量暴露在其中的量化產品減持。大規模拋售引發了被稱為“雪球”的衍生品虧損,引發了“量化地震”恐慌,迫使券商也拋售指數期貨。小盤股的大幅下跌打亂了這一策略,促使大量暴露在其中的量化產品減持。大規模拋售引發了被稱為“雪球”的衍生品虧損,引發了“量化地震”恐慌,迫使券商也拋售指數期貨。

所有這些波動推高了所謂的市場中性產品的對沖成本,其中一些產品的槓桿高達300%。這迫使它們清倉,推動市場中的級聯螺旋。

隨着基金紛紛拋售,當局加大了干預力度以遏制暴跌,這對量化基金來説更加糟糕。政府主導的基金,被稱為“國家隊”,介入支持交易所交易基金,提振大盤股,但將小盤股拋在了後面。這種波動使得市場對基於歷史數據的計算機模型變得難以預測。

“一系列外部干預和變化使得量化模型難以進行預測,甚至難以適應,”總部位於上海的明夕資本,一家管理超過10億元人民幣(1.39億美元)的量化基金,在其微信公眾號上寫道。 “這些模型從做對到反覆出錯。”

收益疲弱

結果,基金遭受重創。根據華泰證券的報告援引的行業數據顯示,截至2月8日的兩週內,管理超過100億元人民幣的頂級量化基金與中證500指數相比平均落後12個百分點。

更極端的措施隨之而來。據一名經紀公司員工稱,一家高頻交易公司的互聯網接入被暫時中止,而其他一些公司則看到他們用於做空的借來的股票被召回。

整頓在2月20日達到高潮,當時中國兩大股票交易所凍結了一家主要量化基金的賬户三天。監管機構試圖以寧波領軍投資管理合夥企業為例,因為在假期結束後交易恢復時,該公司在一分鐘內拋售了總計25.7億元的股票。

目前,強硬手段正在起作用,阻止了下跌。中國主要股指已連續上漲九個交易日 —— 這是六年來最長的漲勢,包括上週每天都在量化整頓後上漲。

從長遠來看,這些舉措引發了一個問題,即量化基金是否願意在一個存在如此武斷變化的國家中運作。該行業近年來蓬勃發展,管理着約1.58萬億元的綜合資產。雖然該行業主要由國內基金主導,但像Two Sigma Investments和Winton Group Ltd.這樣的國際公司也在擴張,DE Shaw & Co.也是如此。

“逃出火坑後,不要再回去,”宏觀對沖基金上海半夏投資管理中心創始人李蓓在公司的微信賬號上寫道,警告投資者不要再押注中國的小盤股。

這些變化為更多的整合鋪平了道路,對於較小的參與者來説,隨着國有參與者施加更大的影響力,生存將變得越來越困難。

“量化交易需要一致的市場運作規則和法規,這些規則在所有市場條件下都要保持一致,” Dalma Capital 的 Dugan 説道。“目前中國並非如此。”

在他們的公開評論中,一些中國量化基金經理表示支持這些措施,稱這將清除風險參與者。他們指出,美國在全球金融危機期間也限制了做空交易,其他國家也是如此。然而,中國實施這些舉措的方式 —— 通過口頭“窗口指導”而缺乏一致性或透明度 —— 只會嚇退全球投資者。

“A股市場被管理、監控和控制得如此之細微,” 香港金融教授、中國證監會國際諮詢委員會前成員陳志武如是説,指的是國內市場。

開放市場

中國證監會表示,這些措施針對的是“異常交易”,而不是限制股票賣出。

“股市漲跌,投資者買賣,這是正常的。監管機構不干預正常的市場交易,” 證監會在週四的一份聲明中説道。監管機構的意圖並非“要打死量化交易員”,當地媒體報道,援引了一位證監會官員的話。

儘管如此,交易恐慌給監管機構三十多年來辛苦打造的形象造成了打擊,他們努力説服投資者,中國致力於建立更專業、更開放的市場,符合國際標準。承諾。

相反,備受詬病的行業名單不斷增加。像螞蟻集團這樣的科技公司已經受到限制,而華爾街銀行在數據方面面臨越來越多的限制,在世界第二大經濟體多年擴張後,它們開始猶豫。

未來十年,中國需要“來自世界其他地方的資本”,K2資產管理有限公司研究主管George Boubouras表示。這“基本上發出了一個信號,即市場透明度及其追求不被允許那麼多。”