美國、中國和俄羅斯正緩慢 spiraling 走向戰爭 - 彭博社

Andreas Kluth

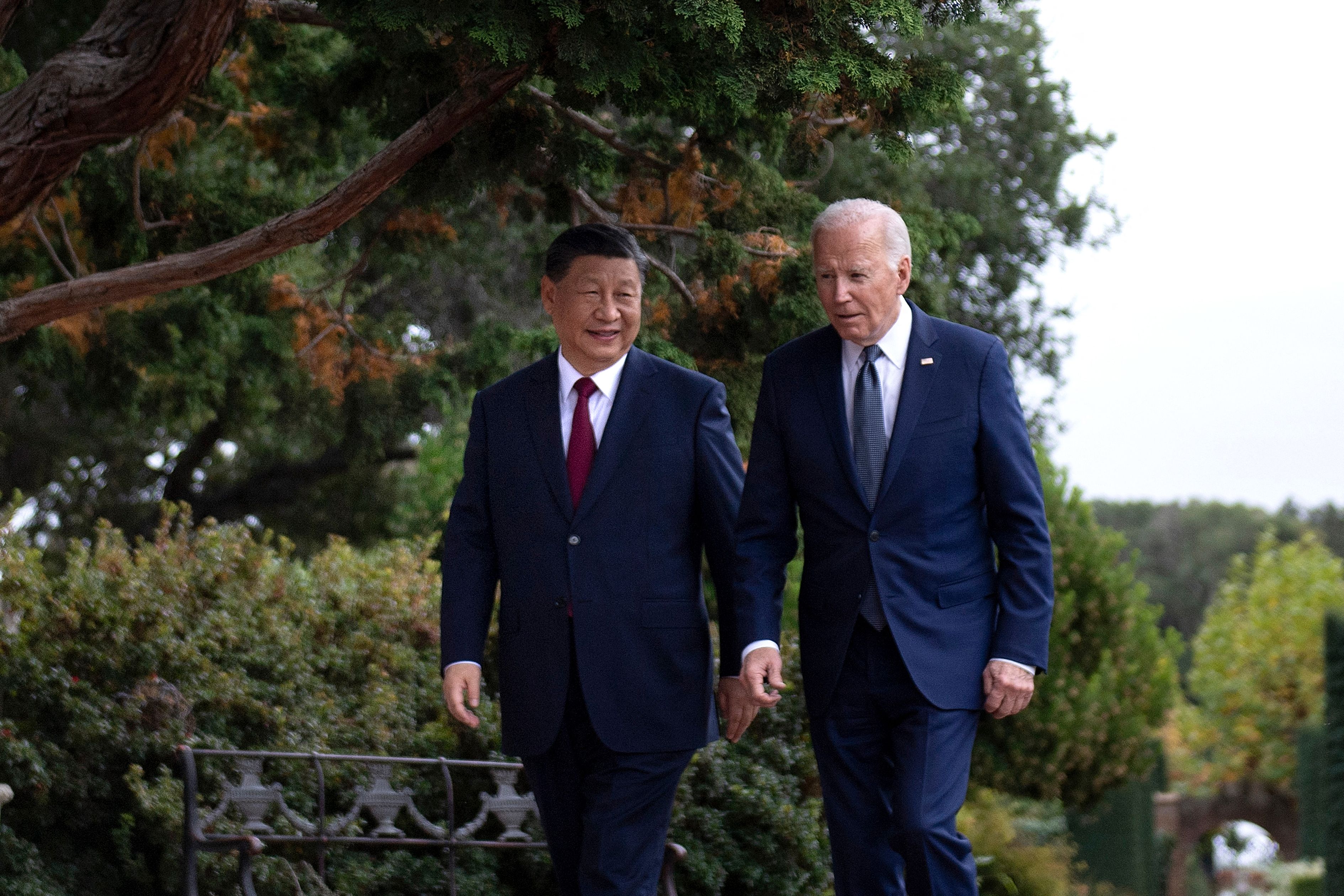

是去安撫還是去威懾?

是去安撫還是去威懾?

攝影師:艾莉森·喬伊斯/法新社通過Getty Images

美國房主的野火和洪水風險每年缺乏保險達287億美元。

美國房主的野火和洪水風險每年缺乏保險達287億美元。

攝影師:大衞·麥克紐/Getty Images

北加州的公園火災以驚人的每小時5000英畝的速度蔓延。

北加州的公園火災以驚人的每小時5000英畝的速度蔓延。

攝影師:大衞·麥克紐/Getty Images

瀏覽全球戰爭和衝突的列表,其中一些 ominously 互相關聯,我只能得出結論,整個世界自古巴導彈危機以來,甚至可能自1950年以來,正處於最大的危險之中。

為什麼是1950年?我選擇這一年是因為那時一位名叫約翰·赫茲的美國國際關係學者發表了一篇開創性的論文,標題為“理想主義國際主義與安全困境”。這仍然是對世界政治最簡單而又最深刻的概念化之一。如果赫茲在2005年去世後仍然健在,我會請他分析今天從烏克蘭到中東的戰爭,以及從台灣海峽和南海到朝鮮半島的“冷”或準戰爭對峙。

彭博社觀點假裝擁抱多樣性可能會讓你付出代價飲酒與癌症的聯繫被低估——尤其是女性跨性別兒童的醫療保健值得更細緻的討論南港暴力事件是基爾·斯塔默的早期考驗赫茲出生於德國,名為漢斯·赫爾曼,是來自第三帝國的幾位猶太難民之一,後來在美國對國際事務的研究和實踐產生了深遠影響(另一位是亨利“海因茨”基辛格)。他在成為美國公民並加入美國代表團參加紐倫堡審判後的幾年內寫下了關於安全困境的論文,而這距離朝鮮戰爭爆發僅幾個月。世界看起來危險,核武器在每個人的心頭;今天的情況看起來也差不多,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京排練對烏克蘭使用核武器。

在這樣的情況下,正如赫茲所理解的,每個國家都感到不安全。為了保護自己,每個國家都在武裝並進行戰略、地理和技術上的投資,以在即將到來的對抗中生存和勝出。然而,這些舉動卻提高了對手的威脅感知,因此他們感到更加不安全,併為最壞的情況做好準備,反過來顯得更加具有威脅性。於是,一個惡性“螺旋”形成,可能最終導致戰爭。

請注意,即使赫茨腦海中仍記得惡魔般的阿道夫·希特勒的例子,他也並不想爭論在任何特定衝突中哪一方是對是錯。他所關注的是各方之間誤判和誤解的可怕和自我實現的潛力。

其根本見解是關於心理學家所稱的“心智理論”中失敗風險的。這個概念正是指:我們高度進化的人類能力,能夠將心理狀態歸因於他人,同時意識到這些思維宇宙可能與我們自身大相徑庭。我喜歡用一個老笑話來説明這一點:“打我,”受虐狂説;“不,”施虐狂回答。

這種互動需要一種複雜程度的同理心——即“感受自己進入”他人頭腦的能力,而不加評判。但正如赫茨所理解的那樣,我們在這一練習中常常不盡如人意,要麼是錯誤地傳達自己的心理狀態,要麼是誤解來自他方的信號。當這種情況發生在世界政治中時,遲早會有人開始開火。

***

考慮到赫茨的框架,重新審視過去三十年克里姆林宮與北約之間的關係,我將其簡化為白宮。從華盛頓的角度來看,曾經的敵人蘇聯在1990年代解體,其組成部分,從波羅的海國家到俄羅斯,承諾成為朋友而非敵人。克里姆林宮肯定會理解北約是一個防禦性聯盟,因此從定義上講,絕不會構成攻擊威脅。

來自莫斯科的積極信號早期表明,華盛頓的思維理論是正確的。北約和俄羅斯宣稱要在一個 聯合使命 上成為夥伴,“共同建立持久和包容的和平。”與此同時,一些曾經被莫斯科壓迫的國家仍然將克里姆林宮視為威脅,並請求加入北約以保護自己。該聯盟接納了其中幾個國家,並在2008年承諾有一天也會接納烏克蘭和格魯吉亞。

到那時,克里姆林宮由 KGB訓練的 普京所代表,他對這些事態的發展有着不同的解讀。他説,蘇聯的解體是一場災難,在他心中將蘇聯與彼得大帝的沙皇帝國混為一談,而他渴望重新建立這個帝國。儘管白宮不斷提醒他北約是防禦性的,但他卻將該聯盟視為要威脅和羞辱他個人。畢竟,如果北約是防禦性的,為什麼要轟炸塞爾維亞人和利比亞獨裁者呢?

普京將自己的世界觀投射到白宮,反而認為後蘇聯國家的親民主“顏色革命”一定是中央情報局的工作,是包圍和顛覆他政權的一部分計劃。因此,他決定通過佔領格魯吉亞和烏克蘭的部分地區,最終入侵烏克蘭,以完全征服它,從而先發制人地應對這些陰謀。

同理心的失敗。攝影師:Denis Balibouse/法新社通過Getty Images於是螺旋開始旋轉。西方決定必須在新的前線阻止普京,否則將來可能在摩爾多瓦、愛沙尼亞或其他地方——也許是北極,甚至 太空相遇。芬蘭人和瑞典人,長期以來保持中立,已經受夠了,匆忙加入了北約。整個聯盟 改變了其戰略,從“報復性威懾”(即在俄羅斯攻擊後才反擊)轉變為“拒絕性威懾”(從北約領土的第一寸開始),並相應地將其部隊移向與俄羅斯的邊界。

同理心的失敗。攝影師:Denis Balibouse/法新社通過Getty Images於是螺旋開始旋轉。西方決定必須在新的前線阻止普京,否則將來可能在摩爾多瓦、愛沙尼亞或其他地方——也許是北極,甚至 太空相遇。芬蘭人和瑞典人,長期以來保持中立,已經受夠了,匆忙加入了北約。整個聯盟 改變了其戰略,從“報復性威懾”(即在俄羅斯攻擊後才反擊)轉變為“拒絕性威懾”(從北約領土的第一寸開始),並相應地將其部隊移向與俄羅斯的邊界。

普京反過來指示他的宣傳機器將他對烏克蘭的戰爭敍述為與西方更大對抗的開端。考慮到北約在常規戰爭中的壓倒性優勢,他開始揮舞他在 10比1的優勢:戰術(即短程和相對低威力的)核武器。截止目前,雙方似乎都決心阻止對方在升級階梯上攀升,而不想讓自己顯得被威懾。

***

類似的螺旋正在白宮和中南海之間盤旋。在這裏,白宮長期以來認為自己走在緩和的道路上。它在1970年代將外交承認從台北轉向北京,同時表示希望大陸和台灣達成和平安排。後來,它歡迎中國的“和平崛起”,並承諾歡迎北京加入美國建立的自由世界秩序的機構。當出現失誤時——例如1999年美國轟炸貝爾格萊德的中國大使館——白宮將其歸咎於誤解和錯誤。

中南海與克里姆林宮對此有着不同的看法。在中國的敍述中,國家終於走出了“一個世紀的屈辱”,現在必須“藏鋒韜光,待時而動”,以確保華盛頓及其盟友不會破壞其崛起。中國人理所當然地認為——誰能責怪他們呢?——美國想要壓制中國的實力,這使得例如美國轟炸貝爾格萊德大使館的事件有了不同的解讀。

走出困境。攝影師:布倫丹·斯米亞洛夫斯基/法新社通過Getty Images中南海規定,美國將通過在南海和東海的“中國第一島鏈”周圍建立聯盟來進行遏制。從這個意義上説,日本、菲律賓和其他國家如同不可沉沒的美國航空母艦。因此,中國通過將南海的淺灘、島嶼和礁石轉變為軍事前哨,來反制,並試圖將美國及其盟友趕出爭議水域。從白宮的角度來看,這些舉動看起來像是侵略,要求更多的防禦條約和戰爭準備。這些步驟反過來又使中南海更加偏執。

走出困境。攝影師:布倫丹·斯米亞洛夫斯基/法新社通過Getty Images中南海規定,美國將通過在南海和東海的“中國第一島鏈”周圍建立聯盟來進行遏制。從這個意義上説,日本、菲律賓和其他國家如同不可沉沒的美國航空母艦。因此,中國通過將南海的淺灘、島嶼和礁石轉變為軍事前哨,來反制,並試圖將美國及其盟友趕出爭議水域。從白宮的角度來看,這些舉動看起來像是侵略,要求更多的防禦條約和戰爭準備。這些步驟反過來又使中南海更加偏執。

類似的行動-反應螺旋在其他地方也在 churn。 在朝鮮半島,擁有核武器的極權北方既 威脅又感到受到威脅 來自美國盟友的南方。 在中東,一個神權的伊朗與以色列和美國在 先發和報復 打擊的循環中鎖定。 這些衝突都是不可預測的。 每一個也可能與其他衝突相互關聯,因為莫斯科、北京、平壤和德黑蘭越來越將自己視為一個 反西方軸心。 如果這不能讓你夜不能寐,那你就沒有足夠關注。

***

赫茲的安全困境是永恆的——它本質上是雅典與斯巴達之間的動態,修昔底德曾經描述過。 但這並不排除合作與穩定的時期。 正如已故學者羅伯特·傑維斯 所解釋的,只有當領導者難以區分對手的進攻性和防禦性行為時,困境才會變得危險。 這就是我們情況如此可怕的原因。

回想一下我們最近關於武器的幾乎所有辯論——哪些武器應該製造和部署,或者哪些武器應該送往烏克蘭。 戰鬥坦克是進攻性還是防禦性? 在2022年的大部分時間裏,美國和德國等國並不確定,因此將其 withheld 給烏克蘭人,以避免威脅普京;然後他們還是送了。 那麼,遠程導彈呢? 同樣的困境——美國後來決定發送它們,而英國甚至 表示 烏克蘭人可以打擊俄羅斯本土,而德國仍在堅持。 反過來,普京揮舞着他的核劍;這是作為對西方升級的防禦性威懾,還是對烏克蘭的進攻性威脅?

你可以將這些問題擴展到其他衝突中。朝鮮是在增加其核武庫以威懾首爾的先發“常規”(非核)打擊,還是為了勒索和擊敗南方?伊朗的宗教領袖是否會建造核武器以消滅以色列,還是“僅僅”為了嚇唬以色列不去攻擊?南海的強化島嶼是防禦壕溝還是先鋒部隊?任何國家的高層應該如何開始考慮敵人發展人工智能、無人機羣和殺手機器人?

在如此多的模糊性中,風險在於為了舒適而過於簡化。赫茲的安全困境正日益將華盛頓的戰略家和政治家分為兩個陣營。一個陣營更擔心在沒有意圖的情況下發出威脅信號,另一個陣營則更擔心發出缺乏決心的信號。(兩者都假設對方存在誤解,只是不同類型的誤解。)

第一種方法可以稱為綏靖,儘管這個詞讓人聯想到內維爾·張伯倫,這位未能阻止希特勒的臭名昭著的英國領導人。第二個陣營則披上了更具吸引力的威懾標籤,借用温斯頓·丘吉爾的名義,丘吉爾是張伯倫的繼任者和希特勒的死敵。前幾天,當國會討論對烏克蘭的援助時,一位支持基輔的立法者幾乎嘲諷他的同事:“你是丘吉爾還是張伯倫?”

但是赫茲的洞察更為微妙。2024年確實類似於1938年,還是更像1914年,當時歐洲的大國“夢遊”進入第一次世界大戰?我們不知道。今天的領導人是否努力去相互理解?我們只能希望他們繼續對話,但即便如此也不能保證能夠理解。困境這個詞正是這個意思:沒有簡單的解決辦法,沒有逃避,甚至沒有好的答案。

更多來自彭博社觀點:

想要更多彭博社觀點? OPIN <GO> 。或者您可以訂閲 我們的每日通訊 。

卡桑德拉很少有機會在兩次災難中正確。即使是原始的卡桑德拉在預測特洛伊的陷落後也沒有取得顯著的勝利。但是當一位成功預言一次災難的先知警告另一個即將到來的災難時,你可能想要傾聽。

在金融危機發生的幾年之前,大衞·伯特就看到次貸危機的隱患,並開始押注危機,為自己贏得了在邁克爾·劉易斯的 《大空頭》 中的客串以及大量財富。現在伯特經營着他創辦的研究公司DeltaTerra Capital,旨在警告投資者即將到來的住房危機。這一次將是由氣候變化引起的。

彭博社觀點假裝擁抱多樣性可能會讓你付出代價飲酒與癌症的關聯被低估——尤其是女性跨性別兒童的醫療保健值得更細緻的討論南港暴力事件是基爾·斯塔默的早期考驗在上個月與記者的網絡研討會上,伯特指出,美國房主的野火和洪水風險每年低估了287億美元。因此,超過1700萬套房屋,代表了近19%的美國房屋總價值,面臨着可能導致1.2萬億美元價值損失的風險。

“這不是一種‘全球金融危機’的事件,”伯特説,並指出整個住房市場的價值約為45萬億美元。“但在受影響的社區,這將感覺像是大蕭條。”

伯特的估計實際上可能是保守的。氣候風險研究公司第一街基金會去年估計,3900萬美國住房——幾乎是全國所有獨棟住宅的一半——在自然災害面前保險不足,其中680萬依賴於州支持的最後救助保險公司。

問題在於,在美國的許多地方,保險費並未反映氣候引發的災難風險,而這一風險隨着地球變暖而增加。根據國家海洋和大氣管理局的數據,去年美國創紀錄的28場天氣災害造成了10億美元或更多的損失。今年的情況有望至少與這一紀錄持平,目前已有15起此類事件——這一統計尚未包括可能造成300億美元損失的颶風貝里。

十億美元災難正在增加

在美國,造成10億美元或更多損失的自然災害變得越來越頻繁。2023年創下28起記錄,是長期平均水平的三倍多。

來源:NOAA

注意:已調整通貨膨脹。2024年數據截至7月9日。

全球範圍內,今年迄今為止自然災害造成的損失已超過1200億美元,再保險公司慕尼黑再保險本週估計。只有620億美元得到了保險覆蓋,這一數字比長期平均水平高出70%。大部分損失發生在美國,且大部分由房主承擔。

保險公司已在應對這些災難和覆蓋重建及通過慕尼黑再保險等公司購買自身保險的不斷上升的成本而提高保費。根據S&P全球市場情報,2023年美國的房主保險保費平均上漲了11%,在過去五年中上漲了超過三分之一。在氣候變化前線的州,包括加利福尼亞州、佛羅里達州和德克薩斯州,漲幅甚至更高。

但保費仍然不夠高,主要是因為幾乎沒有人希望它們變得更高。房主不喜歡支付過高的保險費,他們往往會懲罰那些讓保費上漲過多的政治家。更高的保費也會影響房產價值,威脅到税收收入。結果是市場操控,比如加利福尼亞州的提案103,該提案嚴格限制保險公司提高保費的幅度。即使保險公司可以隨意提高費率,他們也可能會考慮到客户流失的問題——尤其是在法律和法規旨在阻止房主因未覆蓋損失而起訴保險公司的情況下。

“我們金融和法律系統的每一個部分此刻都專注於維持現狀,”哈佛法學院教授蘇珊·克勞福德在網絡研討會上説。“我們將很難適應。”

第一街使用一個假設的加州住宅來説明保險費用在某些地方是多麼脱離現實。假設我們想象中的加州人在2010年開始支付每年$2,000的房屋保險費。如果每年增加7%——這是州政府允許的絕對最高限額,而且在任何情況下都極不可能——那麼到2023年,這個保費將達到$4,820。哎呀!然而,這仍然比真正反映假設保險公司所承擔風險的價格少$2,900,第一街估計,考慮到氣候變化、通貨膨脹、再保險和其他費用。

難怪保險公司紛紛逃離加州、佛羅里達和其他高風險地區,讓現實中的房主不得不依賴州政府的最後救助保險。這些政策費用高昂且往往不夠充分。提供者也面臨着破產的持續風險。加州的公平計劃在最後一次統計中面臨$3110億的潛在損失,而佛羅里達的公民財產保險公司可能面臨$5250億的損失。聯邦國家洪水保險計劃是美國最大的洪水保險公司,始終處於虧損狀態。如果這些計劃失敗,誰會為其提供支持?照照鏡子吧。

邏輯解決方案是準確定價氣候風險,正如NFIP已經開始嘗試做的那樣,通過最終結束對過時洪水地圖的依賴。我們將不再補貼在最容易受到混亂天氣影響的地區建造和重建房屋。但這樣做的結果將是住房市場的突然、尷尬的價格發現,巴特的1.2萬億美元損失將成為現實。

我們必須找到一個快樂的中間地帶,既要阻止在氣候變化前線的定居,又要避免經濟災難。但正如那些最終處於加州野火或佛羅里達洪水路徑上的房主所證明的,有時災難在你沒有準備好的時候就會來臨。

更多來自彭博社觀點:

想要更多彭博社觀點?終端讀者請前往 OPIN <GO>****。或者您可以訂閲 我們的每日通訊**。**

“奇怪” 是美國政治中當前的流行詞。但它也很好地描述了隨着地球變暖和天氣變得異常,自然災害的表現。

考慮野火。上週初,加州北部的公園火災以驚人的 每小時5000英畝,或大約8平方英里 的速度迅速蔓延,覆蓋的面積超過了 洛杉磯。在72小時內,它已達到350,000英畝,考慮到被吞噬的針葉林的密度,這是一種“非凡”的擴展速度,UCLA氣候科學家丹尼爾·斯温在一次採訪中表示。火災目前正在蔓延 400,000英畝,是州歷史上第六嚴重的火災,並可能在本週晚些時候天氣變暖時再次加速。